In seine Ära fiel der Beginn jenes kabarettreifen (Hauptmann von Köpenick) gehorsamen preußischen Beamtentums. Bismarck ließ gegen freisinnige Beamte Maßnahmen ergreifen, sie wurden versetzt, schikaniert und aus dem Dienst drangsaliert – in dieser Atmosphäre musste das devote Untertanentum blühen.

Bismarcks Verhältnis zur Presse war herablassend, er konnte die Journalisten nicht ausstehen, daher ging er auch mit der Pressefreiheit salopp um, schikanierte oder kaufte sie – die geheime Schatulle für die Bezahlung von gehorsamen Journalisten hieß nicht zufällig »Reptilienfonds«. Kluge Gegner im Parlament nannte er diffamierend Rabulisten, das Wort Intellektueller wurde regelrecht zu einem Schimpfwort pervertiert.

Von Gegensätzen bestimmt war sein Verhältnis zum Militär, Politik und Heeresführung waren in ihren Zielen nicht kompatibel. Kein Wunder, dass ihn mit Moltke eine erbitterte Feindschaft verband. Respekt für den politischen Gegner und ein dementsprechender Umgang, wie etwa in Großbritannien längst üblich, entsprachen nicht dem preußischen Comment. Umgekehrt kam es zu geradezu peinlicher Heldenverehrung und Pilgerfahrten nach Friedrichsruh, dem Alterssitz Bismarcks.

Werke

Gedanken und Erinnerungen

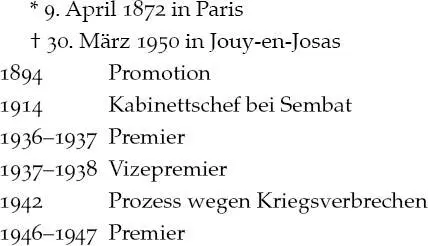

Der aus dem wohlsituierten jüdischen Bürgertum des Elsass stammende Léon Blum wandte sich schon als Student dem Sozialismus zu. Als sensibler Intellektueller war dies im Grunde eine logische Entwicklung. In seiner Studentenzeit – er studierte Jura in Paris an der Sorbonne – stand er unter dem Einfluss des elsässischen politischen Schriftstellers Maurice Barrès und seinem Ich-Kult. Blum war Ästhet, ja er wirkte fast dandyhaft. Im Quartier Latin war er in anarchistischen Kreisen zu Hause. Die Tradition der französischen Republikaner war ihm Maxime, der Sozialismus eines Jean Jaurès, getragen von demokratischem und humanistischem Geist, wurde ihm Credo. Nach der Ermordung Jaurès trat er gleichsam in die Fußstapfen seines großen Vorbildes.

Nach seiner Promotion 1894 wirkte Blum zunächst als Literaturkritiker. Auslösendes Moment, sich dem Sozialismus anzuschließen, war für Blum wie für viele Intellektuelle seiner Zeit die Affäre Dreyfus. Der Kampf der Linksliberalen um Gerechtigkeit für den jüdischen Offizier Alfred Dreyfus, der ohne sein Zutun in ein Komplott konservativer Militärs geraten war, entwickelte sich zum Kampf um soziale Gerechtigkeit.

Blums Engagement galt anfangs der Einigung der verschiedenen sozialistischen Parteien. Darauf zog er sich – bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges – fast aus der Politik zurück und widmete sich der Literaturkritik, nur dem Staatsrat gehörte er als Mitglied an.

Im August 1914 übernahm er die Funktion eines Kabinettschefs von Marcel Sembat, dem Minister für öffentliche Arbeiten im Kabinett Viviani.

Nach dem Krieg war er es, der das neue Programm der Sozialisten formulierte. Dies war nötig geworden, weil sich 1920 die Kommunisten von den Sozialisten getrennt hatten. Da sie auf dem Parteikongress die Mehrheit erzielt hatten, konnten sie das gesamte Parteivermögen und die Presse übernehmen. Blum leitete nun die Wiedergeburt einer sozialistischen Partei ein. In der Deputiertenkammer wurde er zum Fraktionschef der Sozialisten und damit zum Chef der Opposition gegen Alexandre Millerand und Raymond Poincaré gewählt, außerdem betreute er als Direktor die Zeitung »Le Populaire«. Er trat mit dem Ziel an, seine Partei zur stärksten Fraktion im Abgeordnetenhaus zu machen und damit den Regierungschef stellen zu können. 1924 unterstützte er Edouard Herriots Kabinett des »Cartel des Gauches«, weigerte sich aber, selbst den Regierungen Herriot und Briand anzugehören.

Bereits 1928 gewannen die Sozialisten 104 Sitze im Parlament, Blum selbst verlor sein Mandat. Ein Jahr später kehrte er aber wieder in die Kammer zurück, wobei er für den Distrikt Narbonne kandidiert hatte.

Nach 1934 widmete er seine ganze Kraft dem Aufbau der linken Solidarität gegen die rechten Faschisten, denen er ein Programm aus Pazifismus, Verstaatlichung der französischen Industrie und Maßnahmen gegen die überbordende Arbeitslosigkeit entgegenhielt.

Im Juni 1936 war es endlich so weit, Blum leitete das Kabinett der linken Volksfront, das sich aus Sozialisten, Kommunisten und Radikalen zusammensetzte. Blum war der erste sozialistische und jüdische Regierungschef in der Geschichte Frankreichs. Zunächst konnte diese Regierung, der unter anderen auch die berühmte Wissenschaftlerin und Nobelpreisträgerin Irène Joliot-Curie angehörte, große Erfolge erreichen: In Frankreich wurde die 40-Stunden-Woche eingeführt, mit bezahltem Urlaub und kollektiven Arbeitsverträgen wurden alte Forderungen der Sozialisten in die Tat umgesetzt. Die Produktionsstätten der wichtigsten Waffenhersteller wurden verstaatlicht, auch die Banc de France. Doch Blum scheiterte bald an der Wirtschafts- und Finanzpolitik und auch innenpolitisch, da er sich dazu entschieden hatte, Frankreich aus dem Spanischen Bürgerkrieg herauszuhalten. Blum wurde als Appeasement-Politiker beschimpft, seine Verstaatlichungspolitik wurde mit dem Slogan »Besser Hitler als Blum« diffamiert. Dem folgenden Kabinett von Camille Chautemps gehörte er noch bis Januar 1938 als Vizepremier an.

In den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg gehörte Blum zu den entschiedenen Gegnern des Münchner Abkommens, er forderte immer wieder größere französische Rüstungsanstrengungen, um in der gespannten Lage in Europa vorbereitet zu sein.

Unter dem Vichy-Regime wurde er 1940 wegen Kriegsverbrechen verhaftet und vor Gericht gestellt. Das Verfahren, das im Februar 1942 in Riom stattfand, gestaltete sich aber zur Niederlage seiner Gegner: Seine unbeugsame Haltung fand mehr Freunde als Feinde, der Prozess wurde schließlich vertagt, Blum wurde ins KZ Buchenwald abgeschoben, wo er 1945 von den Amerikanern befreit wurde.

Von Dezember 1946 bis Januar 1947 stand er noch einmal quasi als »elder statesman« an der Spitze einer sozialistischen Regierung, danach übte er kein Regierungsamt mehr aus. In dieser letzten Amtsperiode gelang es ihm noch, eine Milliardenanleihe für Frankreich mit den USA zu verhandeln. Seine Funktion als Vizepremier im kurzlebigen Kabinett des Radikalsozialisten André Marie war nur ein Intermezzo. Unbestritten war seine geistige Führerschaft der Sozialisten bis zu seinem Tode.

Der früh verwaiste Sohn einer reichen Kreolenfamilie wurde dem Zeitideal entsprechend mit den Lehren der Aufklärung und den Traditionen der Antike von seinem Privatlehrer Simón Rodríguez erzogen. Seine Eltern Don Vicente Bolívar und Doña Maria de la Concepción Palacios y Blanco besaßen Kupferminen in Venezuela. Im Alter von drei Jahren verlor Simón Bolívar seinen Vater, sechs Jahre später starb seine Mutter. Daraufhin kümmerte sich sein Onkel Carlos Palacios um ihn. Mit 15 Jahren wurde er gemeinsam mit einem Freund nach Spanien geschickt, um seine Ausbildung zu vervollkommnen. In Spanien lernte er María Teresa Rodríguez del Toro y Alaysa kennen, die er 1802 heiratete. Ein Jahr später kehrte er nach Venezuela zurück, Maria starb kurz danach an Gelbfieber. Vom Tod seiner Frau tief getroffen, gelobte er, nie wieder zu heiraten.

Читать дальше