»Mit ›Espresso um Vier‹ hat es im April ’65 begonnen. Da gab’s noch gar nichts, weder eine Musiksendung, noch Plattenbesprechungen. Gespielt wurden in jeder Sendung natürlich die Beatles , dann Musik von Elvis Presley, Tom Jones, Sandie Shaw, Petula Clark, Bill Haley, den Rolling Stones, Searchers und dazwischen Dean Martin. Man kann sehen, dass es so beatig nicht gewesen ist, da war’s noch sehr, sehr schütter. Wir haben uns am AFN orientiert, alles sehr schnell, mit viel Dampf und Gags. Da alles noch vom Band gespielt wurde, mussten wir manchmal wochenlang warten, bis eine Platte auf Band umgeschnitten war und gespielt werden konnte. Dann kam im Jahr 1966 der Industrieboykott, wo sich der BR weigerte, mehr an die Plattenfirmen zu bezahlen. In der Zeit fuhren wir platten-los, holten deutsche und englische Bands ins Studio, veranstalteten einen Beatwettbewerb für bayerische Bands, den die Improved Sound Limited, heute Condor, gewannen.

Als dann auch noch der österreichische Rocksender Ö3 angekündigt wurde, war’s klar. So konnte es nicht weitergehen. Entweder man verliert die Hörer oder man macht selbst etwas. Der damalige Leiter des Jugendfunks, Reinhard W. Schmidt, fuhr mit seinem Redakteur Rüdiger Stolze zu Radio Luxemburg, um darüber eine kritische Sendung zu machen. Aber sie waren von der Lebendigkeit und Spontaneität, die dort herrschte, so beeindruckt, dass es eine positive Sendung wurde. Daraufhin wurde für den BR die erste Discjockey-Anlage konzipiert. Die erste Sendung lief am Montag, wo Werner Götze nur Sergeant Pepper spielte.«

Auch ich hörte Club 16 — der 1978 in die Nachfolgesendung Zündfunk-Club integriert wurde —, ohne zu ahnen, dass ich sieben Jahre später selbst dort als Discjockey hinterm Mikrofon sitzen würde, mehr aber noch Radio Luxemburg, denn an die neuesten Informationen und Platten war schwer ranzukommen. Zwar hatte ein gewisser Rainer Blome Anfang des Jahres eine neue Musikzeitschrift gestartet, Sounds, aber davon wußte ich nichts. Die deutsche Musikjournaille beschränkte sich nach wie vor auf Bravo. Am ehesten fand man noch in Konkret seine eigene Stimmung widergespiegelt. »Swinging London«, was steckte wirklich dahinter? Ich wollte es genau wissen, an Ort und Stelle erleben. Dazu fehlte erst mal das Geld. Durch meinen Bruder, freier Mitarbeiter der Zeitschrift Filmkritik, erfuhr ich von einem Drehbuchwettbewerb des Literarischen Kolloquiums, Berlin. Ich reichte ein Exposé für einen Kurzfilm ein und wurde Anfang Juli überraschend zu einem Arbeitsgespräch nach Berlin eingeladen.

In der vornehmen Villa am Wannsee lernte ich Uwe Brandner, Roland Klick und George Moorse kennen, fühlte mich aber unter den literarisch-cineastisch Älteren als Außenseiter. Dafür erlebte ich in Berlin die fieberhafte Aktivität der Jungen, die ganz anders als in München zwischen Pop und Politik eine eigene Lebensweise ausprobierten.

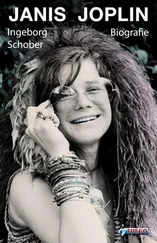

Etwa zur gleichen Zeit feierten die Popmusik-Fans ihr erstes großes Festival, das Monterey International Pop Festival, bei dem u. a. Janis Joplin & The Big Brother, Jefferson Airplane, Steve Miller Band, Country Joe & The Fish, Quicksilver Messenger Service, Jimi Hendrix, The Who, Mamas & Papas, Otis Redding, The Butterfield Blues Band und The Electric Flag auftraten.

In New York hatten sich 4.000 Provos im Tomkins Square Park zu einem Smoke-In getroffen und vor den Augen der Polizei drei Kilo Marihuana verraucht, die Beatles hatten in einer weltweiten Live-Fernsehübertragung »All You Need Is Love« gesungen, von den Doors erschien die erste Single »Light My Fire«.

Begeistert kam ich zurück, mit einem Stipendium in der Tasche, um das Drehbuch zu schreiben.

Dies Geld sollte das Grundkapital für alles werden, was ich ab da machte. Die erste Schreibmaschine wurde davon finanziert und versetzte mich in einen Schreibrausch, durch den ich mich immer mehr von der lethargischen Heimgemeinschaft absonderte. Und mit dem Rest kaufte ich ein Flugticket nach London, das mir ein befreundeter Jurastudent über Studenten-Reisen billig besorgte. Er war es auch, der mir das minimal nötige Reisegeld lieh. Und auf seinen Namen flog ich am 14. August in einer Chartermaschine nach London. Es war der Start in ein neues, turbulentes, unbekanntes Leben.

London - es muss noch viel bunter werden!

London war wie eine 3-D-Vision all meiner Träume. Es war eine permanente Sinnesreizung ohne Drogen; der Film, die Lightshow, die Musik, die Aktion, alles auf den Straßen zu finden. Gleich bei meiner Ankunft geriet ich auf dem Weg in die Innenstadt in eine pittoreske Demonstration. Tausende von Jugendlichen gingen singend gegen die Einstellung des Piratensenders Radio Caroline auf die Straße. Musik, Hippies, Blumen. Deutschland war grau und weit weg. Es musste viel bunter werden! Was ich an Platten nicht kaufen konnte, lernte ich in den Läden auswendig. Ich hing in Folk-Clubs herum, stöberte Headshops mit exotischem Krimskrams durch, sah Privilege mit Popsänger Paul Jones in der Hauptrolle. In meinem Tagebuch notierte ich: »Man wird sogar als Hippie höflich bedient«. Als solcher fühlte ich mich nach vierzehn stimulierenden Tagen. Ich war von der oberflächlichen, entspannten Toleranz der Stadt hingerissen. In den Zeitungen las ich Berichte über den Besuch des Maharishi und dass die Beatles zu einer Schulung nach Bangor, Nord-Wales, gefahren waren. Dass sie nun LSD und andere Drogen aufgegeben hätten und George Harrison Sitar lernte. Das klang so abenteuerlich, wie es war. Bald sollte ich merken, wie schnell sich unser Leben verändern würde, wie bald uns das Abenteuerliche normal erscheinen sollte. Am 27. August flog ich zurück nach München, nicht nur äußerlich ausstaffiert als Flower-Power-Kind, sondern auch innerlich vorbereitet, mit indischem Flatterhemd und kurioser LSD-Brille, mit Räucherstäbchen, Musik- und Untergrund-Magazinen wie OZ und IT, mit den neuesten Platten unterm Arm: die erste Pink Floyd - LP The Pipers at the Gates of Dawn », Freak Out von den Mothers of Invention, Flowers in the Rain von The Move . An diesem Tag starb der Beatles-Manager Brian Epstein. In der Zeit erschien ein Nettelbeck-Nachruf und die vierteilige Serie »Die Kinder von Sergeant Pepper und Mary Jane – Bericht einer Reise nach London«.

Um dieselbe Zeit muss es gewesen sein, dass die Gebrüder Peter – »Leo« – und Uli Leopold ein kleines Appartement in der Münchner Klopstockstraße bezogen, das schnell zum Treffpunkt und Wohnort von ehemaligen Schul- und Internatsfreunden wurde. Peter, am 15. August 1945, und Uli, am 18. September 1948 in Bückeburg als Söhne einer wohlsituierten Akademikerfamilie geboren, besuchten das Internat Lauingen, später dann Marktoberdorf, wo auch Falk Rogner und Chris Karrer die Schulbank drückten. Als Peter Leopold mit einer Fünf in Musik aus Marktoberdorf rausfliegt, kommt er auf eine Privatschule nach Nürnberg.

Dort trifft er einen weiteren Amon-Düül-Anwärter, Christian »Shrat« Thiele, am 29. März 1946 in Unterpolling als Sohn eines Fabrikbesitzers geboren. »In dieser Privatschule in Nürnberg, da saß ich ganz vorn, der Peter ganz hinten. Aus irgendeinem Grund guckte der mich immer so an und ich guckte zurück. Wir hatten damals einen von diesen transportablen Plattenspielern. Mit dem lagen wir immer auf dem Aufmarschgelände von Nürnberg und hörten den ganzen Tag Avantgarde-Jazz. Oder gingen mit ganz großen Taschen durch die Plattenläden von Nürnberg. Da war noch ein Typ dabei, der ist heute Assistent des Bundespressechefs in Bonn. Das letzte Jahr vor dem Abi kam ich dann in eine staatliche Schule nach Taufkirchen, der Peter musste nach Straubing. Und am Wochenende trafen wir uns immer alle in der Klopstockstraße«. Chris und Falk besuchten zu jener Zeit bereits die Klasse für Malerei von Waki Zöllner an der Münchner Kunstakademie.

Читать дальше