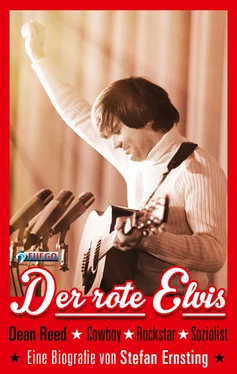

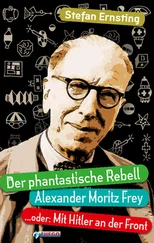

Mit elf Jahren hatte er genug Geld gespart, um sich ein eigenes Pferd zu kaufen. Er hatte Stunde um Stunde die Rasen der Nachbarn gemäht, Wege von Schnee befreit, Weihnachtsbäume verkauft und Gitarre gespielt, bis er die 150 Dollar zusammenhatte. In einem Interview vom 7. Oktober 1982 im Berliner Rundfunk erinnerte er sich: »Ich bin mit meiner Gitarre von Restaurant zu Restaurant gegangen. Und ich bin immer reingegangen. Ich habe gesagt, ich bin bereit, umsonst zu spielen und zu singen, nur für Kleingeld. Und manchmal haben sie ›ja‹ gesagt, und manchmal haben sie ›nein‹ gesagt. Aber wenn sie ›ja‹ gesagt haben, bin ich von Tisch zu Tisch gegangen und habe besonders für die kleinen Kinder gesungen. Ich habe immer gemerkt, wenn man zu den kleinen Kindern singt, gibt der Vater immer gutes Kleingeld dafür. Mit diesem Geld habe ich mein erstes Pferd gekauft.«

Das Pferd, ein Falbe mit heller Mähne, wurde nach einer Comicfigur Blondie getauft, und der Elfjährige entwikkelte unbändigen Ehrgeiz, ein guter Sportreiter zu werden. Schon bald saß er sicherer im Sattel als manch Erwachsener. Später hatte er noch ein zweites Pferd namens Dagwood, das nach dem trotteligen Ehemann der Comicblondine benannt war. Blondie soll zeitweilig 1,80 Meter hoch gesprungen sein, und nicht selten gewann sie für ihren Herrn Wettbewerbe im Springreiten. Die Liebe zum Reiten hat Dean Reed nie verloren. Noch viele Jahre später erinnerte er sich wehmütig an die unbändige Weite von Colorado und endlose Ausritte.

Wie jeder andere Junge, der in der Nachkriegszeit aufwuchs, war Dean Reed ein Fan von Westernfilmen, wenn er auch nicht genau verstand, was aus den Indianern geworden war, denen er mit authentisch gebasteltem Zubehör nacheiferte. Schon bald beherrschte er die gängigen Country-Akkorde und gab den singenden Cowboy, der im Kino zwischen zwei Songs für Gerechtigkeit kämpfte und entführte Lehrerinnen befreite. Abends fuhr er allein in die Berge und spielte nur für sich selbst sehnsüchtige Lieder.

Der singende Cowboy repräsentierte eine Generation von Entertainern, die den amerikanischen Gründungsmythos zu ihrem eigenen machten. Gene Autry, Roy Rogers und andere singende Cowboys, deren Hüte und Hemden ebenso weiß waren wie ihre Schimmel, hatten die Zirkusherkunft des Genres von Anfang an auf die Spitze getrieben, aber ihre Ära schien bereits beendet, als Dean Reed Gitarre spielen lernte. Im Radio liefen schon bald Songs von Elvis und Little Richard. Der Rock ’n’ Roll begann seinen Siegeszug und machte die Jugend rebellisch.

Auch Dean Reed lehnte sich auf und dachte nicht daran, den Weg zu gehen, den ihm sein Elternhaus vorschrieb. Sein Vater war ein politischer Scharfmacher, der mit Extremisten wie Arizonas erzkonservativem Senator Barry Goldwater sympathisierte und Mitglied von General Jimmy Walkers »John Birch Society« war, einer Gruppe von Antikommunisten, die u. a. den Slogan »Lieber tot als rot« geprägt hatten. Das »Sergeant Pepper«-Album der Beatles empfand man in diesen Kreisen als »Teil einer internationalen kommunistischen Verschwörung« und attestierte der Band »ein Verständnis für die Prinzipien der Hirnwäsche«: Der ständige Streit mit dem heranwachsenden Sohn war vorprogrammiert. Dean Reed nannte seinen Vater später einen Diktator.

Der Haß auf die Kommunisten war Konsens im Amerika jener Jahre. 1947 begann man gegen die »Hollywood Ten« zu ermitteln, die man jeweils zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilte. Ab 1950 machte Senator Joseph McCarthy mit seinem »Ausschuß für die Untersuchung unamerikanischer Umtriebe« öffentlich Jagd auf tatsächliche und angebliche Kommunisten im öffentlichen Leben. Paranoia vermengte sich mit der Vorstellung einer gesäuberten Kultur, die der amerikanischen Sache zu dienen hatte. Die Hysterie, die von McCarthy und seinen Parteigängern ausgelöst wurde, führte zu einer Gleichsetzung von liberalem Gedankengut mit dem Kommunismus. Kaum jemand der Angeklagten war tatsächlich Mitglied der Kommunistischen Partei. Die US-Linke war allenfalls ein gemäßigter Flügel der Sozialdemokratie auf verlorenem Posten, aber in den Medien überschlugen sich die Warnungen vor der »Roten Gefahr«. 1951 wurde eine schwarze Liste von bekennenden Linken in Hollywood erstellt, die Amerika angeblich zu unterwandern suchten. Trumans »Politik der Stärke« wurde zum Totschlagargument gegen Andersdenkende. Mancher rebellische Jugendliche begann sich also in jenen Jahren schon allein deshalb für den Kommunismus zu interessieren, weil es kaum etwas gab, mit dem man seine Eltern mehr erschrekken konnte.

1953 wurde der Thrillerautor Dashiell Hammett (»Der Malteserfalke«) von McCarthy vorgeladen. Hammett hatte sich mit seinem Buch »Red Harvest« verdächtig gemacht und stand mit 74 anderen Schriftstellern auf einer Liste von potentiellen Unruhestiftern, die die Jugend zu verderben suchten. Der Senator zeterte, man könne in öffentlichen Bibliotheken schlecht die Bücher eines Marxisten anbieten, wenn man zugleich jährlich einhundert Million Dollar ausgab, um über die Gefahren des Kommunismus zu informieren. »Wissen Sie«, entgegnete Hammett lakonisch, »wenn ich den Kommunismus bekämpfen wollte, würde ich den Leuten einfach überhaupt keine Bücher geben.« McCarthy schäumte. Der Autor hatte die Angst der US-Regierung vor einer mündigen Bevölkerung lächerlich gemacht.

Drei Jahre später wurde Dashiel Hammett in einer Steuersache von der Regierung verklagt, die den Schriftsteller in den Bankrott trieb. Das amerikanische Thrillergenre wurde fortan von Mickey Spillanes ultrarechtem Superdetektiv Mike Hammer geprägt, der einen Kommunisten schon auf hundert Meter Entfernung riechen konnte.

Durch die Intervention der USA in Korea schwenkte das Land zudem auf einen neuen Kriegskurs ein. In Hollywood agierte John Wayne als Präsident der »Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals« und sorgte dafür, daß Leute wie Carl Foreman, Drehbuchautor des liberalen Edelwestern 12 Uhr Mittags (High Noon) oder Ben Maddow, Autor von The Asphalt Jungle und den ersten Versionen von The Wild One oder High Noon , auf die schwarze Liste kamen.

Carl Foreman hatte man übelgenommen, daß er den archaischen Western entmystifiziert und in High Noon einen gebrochenen Helden gezeigt hatte, der sich Angst und sogar Tränen erlaubte. Der Film galt als unamerikanische Kommunistenpropaganda, erhielt trotzdem vier Oscars und erfreute sich in Europa großer Beliebtheit.

Als Richard Brooks mit der Arbeit an The Brothers Karamazov (1958) begann, war die sowjetische Regierung sofort bereit, Drehgenehmigungen zu erteilen. Als einzige Bedingung wollte man parallel eine russische Version in denselben Kulissen drehen, um Geld zu sparen. Joseph Vogel von MGM war außer sich. »Ein russischer Autor und Dreharbeiten bei den Kommunisten, Sie spinnen wohl«, brüllte er Brooks an. Selbst der Hinweis, das Buch sei von 1880, und zu dieser Zeit hätte es noch keine Kommunisten gegeben, half nicht weiter. Das Drehbuch wurde umgeschrieben, und statt Marlon Brando und Marilyn Monroe mußte man sich bei der Besetzung außerdem mit Dean Reeds späteren Intimfeind Yul Brynner, Maria Schell und William Shatner, dem späteren Captain Kirk, begnügen.

1958 drehte John Wayne Rio Bravo , den Regisseur Howard Hawks als einen »Anti-High-Noon«-Film bezeichnete. Die Story hatte er mit El Dorado schon einmal verfilmt. Neben John Wayne standen ihm Dean Martin, Ricky Nelson und Walter Brennan zur Verfügung, die als Höhepunkt des Films gemeinsam »My Pony, My Rifle and Me« singen durften. Teeniestar Ricky Nelson sollte damit das Erbe der singenden Cowboys antreten, die Jahrzehnte den American Spirit verkörpert hatten, aber für ein Festhalten an der guten alten Westerntradition war es längst zu spät.

Читать дальше