Freunde, Familienmitglieder und der Sax-Verlag unterstützten mich durch originelle Vorschläge, Hinweise auf lustige Fehler bei Anderen und weniger lustige in meinem eigenen Manuskript, opferten Zeit für die mühselige Arbeit des Korrekturlesens und halfen bei der Gestaltung, namentlich seien meine Tochter, Fremdsprachendozentin Katrin Hartmann, meine Enkelin M. A. Lydia Strauß, die Linguistin Dr. Claudia Leihkauf, Dr. rer. nat. Wolfgang Hartmann und Verlagsleiterin Dipl.-Ing. Birgit Röhling bedankt.

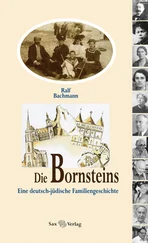

Ralf Bachmann

wurde am 29. Dezember 1929 in der sächsischen Industriestadt Crimmitschau geboren. Er ist Sachse in der dritten Generation: Seine Großeltern lebten in Meerane und in Falkenstein (Vogtland), seine Eltern in Crimmitschau und Leipzig, er selbst wuchs in Crimmitschau, Leipzig und Grimma auf. Den heimatlichen Dialekt hat er mit der Muttermilch aufgesogen und konnte ihn nie verleugnen, obwohl ihn sein Beruf als Journalist schon 1953 zunächst nach Frankfurt (Oder) und dann nach Berlin führte, wo er bis heute zu Hause ist. Insgesamt elf Jahre leitete er die Büros der DDR-Nachrichtenagentur ADN in Prag und in Bonn. Im Auftrag der Agentur berichtete er über politische, sportliche und kulturelle Ereignisse in zahlreichen Ländern dreier Kontinente. Er begegnete herausragenden Persönlichkeiten wie »Che« Guevara, Salvador Allende, Willy Brandt, Berthold Beitz und Egon Bahr, interviewte in Lateinamerika und Osteuropa führende Staatsmänner, in Deutschland namhafte Künstler, Schriftsteller und Sportler.

In den Monaten der Wende wurden ihm in den kurzlebigen letzten DDR-Regierungen informationspolitische Aufgaben übertragen. Er war in der Regierung Modrow stellvertretender Pressesprecher und danach Abteilungsleiter für Medienpolitik in der Regierung de Maizière. Als sich die traditionsreiche Verlegerfamilie Bode 1990 zur Neuherausgabe der »Nachrichten für Grimma« entschloss, übernahm Ralf Bachmann die Leitung der Redaktion, aber die kleine Lokalzeitung war der übermächtigen Konkurrenz der Großverlage nicht lange gewachsen. Später belieferte er den in Bonn erscheinenden Artikeldienst Presseplan mit Reportagen vorwiegend über Berlin und die Mark Brandenburg und schrieb viele Jahre heitere Sprachglossen für Zeitschriften. Wiederholt wurden Sprache und Stil seiner Arbeiten gewürdigt, 1986 erhielt er den Journalistenpreis der DDR »für beispielgebende journalistische Leistungen, die in der DDR Maßstäbe setzten«.

Kindheit und Jugend Ralf Bachmanns waren von den Diskriminierungen geprägt, die er als »Halbjude« erlitt. Die Faschisten ermordeten mehrere seiner Angehörigen. Eltern und Bruder überlebten KZ und Zwangsarbeitslager. 1995 erschien seine Autobiografie »Ich bin der Herr«, 2006 »Die Bornsteins. Eine deutsch-jüdische Familiengeschichte«, 2009 »Ich habe alles doppelt gesehen. Erkenntnisse und Einsichten eines Journalisten.« Er ist verheiratet mit der Journalistin Ingeborg Bachmann. Beide haben eine Tochter, einen Sohn und vier erwachsene Enkel.

Kapitel 1

Die Sache mit dem Sparschwein oder Der mühselige Weg über den Bemmen-Äquator

»... es sind die Wörter, die singen, die steigen und fallen ...

Vor ihnen werfe ich mich nieder. Ich liebe sie, ich schätze sie, verfolge sie, zerbeiße sie, lasse sie im Mund zergehen ... So sehr liebe ich die Wörter.«

Pablo Neruda

Im Bermudadreieck des Hochdeutschen zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz geboren, habe ich dort Sprechen, Lesen und Schreiben in einem ständigen Kampf zwischen Schul-, Straßen- und Familiendeutsch gelernt. Letzteres war nur eine Mischung aus Schule und Straße, anders ausgedrückt: ein Kompromiss zwischen Schädel, Birne und Nischel. Mein Weg zum Hochdeutsch war also – soll ich sagen steinig? Aber Stolpersteine im Bermudadreieck? Ein albernes Bild. Vielleicht eher windig. Oder voller Höhen und Tiefen. Schwer zu steuern. Jedenfalls ist mancher in diesem Kampf gescheitert und ward jenseits des Bemmen-Äquators nicht mehr für voll genommen und verstanden.

Das Problem beim Hochdeutschreden war für mich zunächst weniger, dass ich es nicht konnte, sondern dass ich es nicht durfte. Man wurde im südwestsächsischen Crimmitschau bei den Gleichaltrigen als erbärmlicher Streber angesehen, wenn man außerhalb der Schulstunde so redete, wie es die Lehrer verlangten. Schon in den Pausen akzeptierte ich den mir unvergesslichen Tadel eines Klassenkameraden als ehernes Gesetz: »Hasdu ehmd ›nein‹ gesaachd statts ›ne‹? Is denn hier ärchndwo ä Lehrer? Mich gönn die ma. Ich red offm Schulhof nich wie e feiner Binkl, sondern wie mer immr redn, wemmer under uns sin. Du hoffendlich ooch?«

Meine Eltern ermahnten mich manchmal milde, mich doch beim Reden nicht so gehen zu lassen. Aber viel mehr vermochten sie nicht zu tun, sie waren ja auch in diesem Revier aufgewachsen und konnten das all ihren Bemühungen zum Trotz nicht leugnen. Die Meinung gewisser Experten, dazu bedürfte es zunächst einer Kehlkopfoperation, teile ich allerdings nicht.

Vermutlich nur um einer angestrebten Karriere willen, für die einwandfreies Deutsch Bedingung war, überredete mich eines Tages mein sechs Jahre älterer Bruder zu einer finanziell unterfütterten wechselseitigen Sprecherziehungsmaßnahme: Wer im Gespräch die Regeln der korrekten Aussprache verletzt, muss für jede Sünde fünf Pfennige in ein gemeinsames Sparschwein stecken. Ein beiläufig gesprochener Satz »Määr als arbeeden gannsch ooch nich« kostete insgesamt zwei Groschen Strafe. Dazu kamen täglich die Bußgelder für »Gumma her«, »Sooch das nich«, »Geb mer eens«, »Das gammer nich gloom«, »Gwadsch«. Wir merkten bald, dass wir über unsere pekuniären Möglichkeiten sächselten und gaben auf, nicht das Sächseln, aber das Zahlen.

Zarte Liebeslyrik auf Sächsisch?

Immerhin übten wir dann und wann unentgeltlich weiter und lachten uns bei solchen Gesprächen wegen des beim jeweils Anderen gekünstelt anmutenden Klangs der »Hochsprache« gegenseitig aus. Allmählich erwuchs aus dem Spiel schließlich doch so etwas wie Sprachgefühl. Es kostete uns aber weiter Überwindung, gelegentlich »Keine blasse Ahnung« statt »Geen blassen Dunsd« zu sagen. Bis heute passiert es mir von Zeit zu Zeit, dass ich in unkontrollierten Momenten wohlig in die Sprache meiner Kindheit zurückfalle. Ich habe allerdings das Sächsisch, das wir in meiner Gegend sprachen, nie als schön oder gar liebenswert empfunden, sondern als quasi angeborenen Straßenjargon und oft nur als bequeme Schlamperei. Die deutsche Sprache wurde von Sächsisch seit Luther kaum bereichert. Die wenigen saxonischen Eigengewächse wie Bebbermumbe und Motschegiebschen, illern und didschn, Gelumbe und ei verbibbsch haben sich selten über Pleiße und Elster hinaus ausgebreitet. Für die literarische Erhöhung des Sächsischen habe ich nur in der Satire eines Hans Reimann (1889–1969), einer Lene Voigt (1891–1962), vielleicht noch einiger der besten Pfeffermühlen-Kabarettisten und natürlich auch des unvergessenen Sing-mei-Sachse-sing-Schöpfers Jürgen Hart Verständnis. Einen Naturhymnus oder zarte Liebeslyrik auf Sächsisch mag ich mir nicht einmal vorzustellen.

Ganz anders geht es mir mit dem Erzgebirgischen und dem Vogtländischen, deren Klang mir ebenfalls seit meiner Kindheit vertraut ist. Das sind eigene Dialekte mit streckenweise heiterer Exotik und derber Schönheit, die ich ins Herz geschlossen habe. Einmal, als wir von Crimmitschau nach Leipzig übergesiedelt waren, kam es in der Schule zu einem peinlichen Vorfall. Meine Mitschüler, mit dem anspruchsvollen Leipziger Sächsisch gesegnet, machten sich über meinen Chemnitz-Zwickauer Singsang lustig, und das auf der letzten Silbe betonte langgezogene »gellehee« (statt »nischwohr«) nach manchem Satz löste Lachsalven aus. Ich behauptete deshalb völlig zu unrecht, ich spräche eben eher Vogtländisch, weil meine Mutter von dort, aus Falkenstein, stamme. Gefährlich wurde das, als mir der zweifelnde Lehrer daraufhin auftrug, ein paar vogtländische Gedichte, die er gesammelt habe und mitbringen wolle, in der Originalaussprache vorzutragen.

Читать дальше