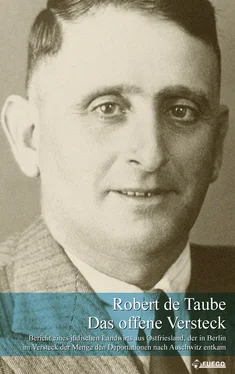

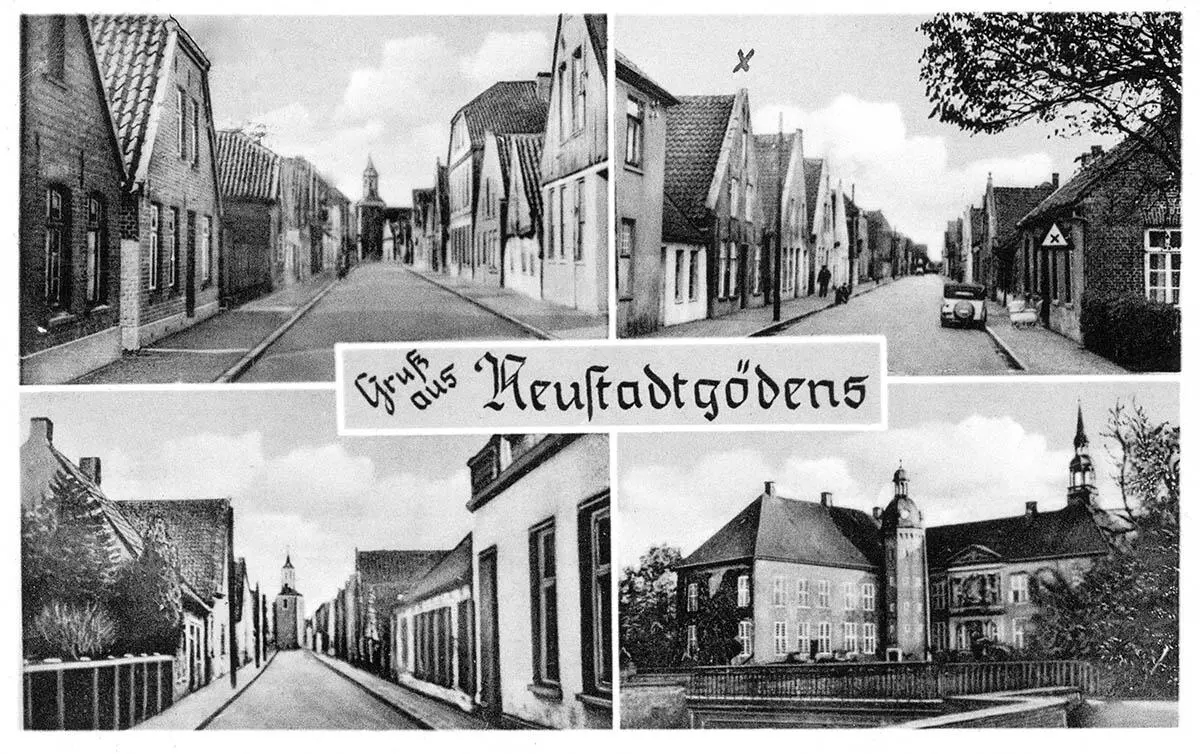

Postkarte von Neustadtgödens ca. 1935. Das Geburtshaus von Robert de Taube ist unten links, ganz rechts, abgebildet. Unten rechts: Schloss Gödens

(© Sammlung Peters, Wilhelmshaven)

Neustadtgödens war ein Dorf mit kleinstädtisch anmutenden Straßen - und ist es auch heute noch, wo es offiziell Sande-Neustadtgödens heißt und zum Landkreis Friesland gehört. Es liegt vier Kilometer hinter dem Deich der Nordseebucht Jadebusen inmitten von fruchtbarer Marsch mit leichten Einsprengseln von Geest und Moor. Zwölf Kilometer entfernt befindet sich die 1869 auf der grünen Wiese am Fahrwasser der Jade gegründete Marinestadt Wilhelmshaven, die bereits 1900 zusammen mit den im Schlepptau der rasanten militärischen Entwicklung des Hafens wie Pilze hochschießenden Nachbarorten wie z.B. Heppens rund 50.000 Einwohner aufwies.

Neustadtgödens blickte damals auf eine für die jüdische Minorität günstige Sonderentwicklung zurück. 1544 als Nordsee-Sielhafen der kleinen Herrschaft Gödens gegründet, stieg der Ort bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts zu einem florierenden Handelsplatz auf. Die Lage an der ostfriesisch-oldenburgischen Grenze und das strukturpolitische Kalkül der Grafen, ungestörte Religionsausübung anzubieten, führten zur Ansiedlung von Mennoniten, Reformierten, Katholiken und Lutheranern und seit 1639 auch von Israeliten. Die Siedlung verlor zwar nach 1615 mit dem Bau eines Dammes durch die Oldenburger Grafen ihren direkten Zugang zum Jadebusen, dennoch kam es zu einer Blütezeit: Das Reichsgericht beschied, dass die Sielanlagen steuerfrei zu nutzen seien, und auch die Ansiedlung von mennonitischen Leinenwebern während des Dreißigjährigen Krieges erwies sich als wirtschaftlicher Glücksgriff. Die Chance zum grenzüberschreitenden Verkehr nutzten auch die Juden. Der Handel mit Vieh, Pferden und Fleisch und der Klein- und Landhandel mit Altkleidern und anderen Produkten standen im Mittelpunkt, da auch hier die Juden den üblichen beruflichen Einschränkungen unterlagen.

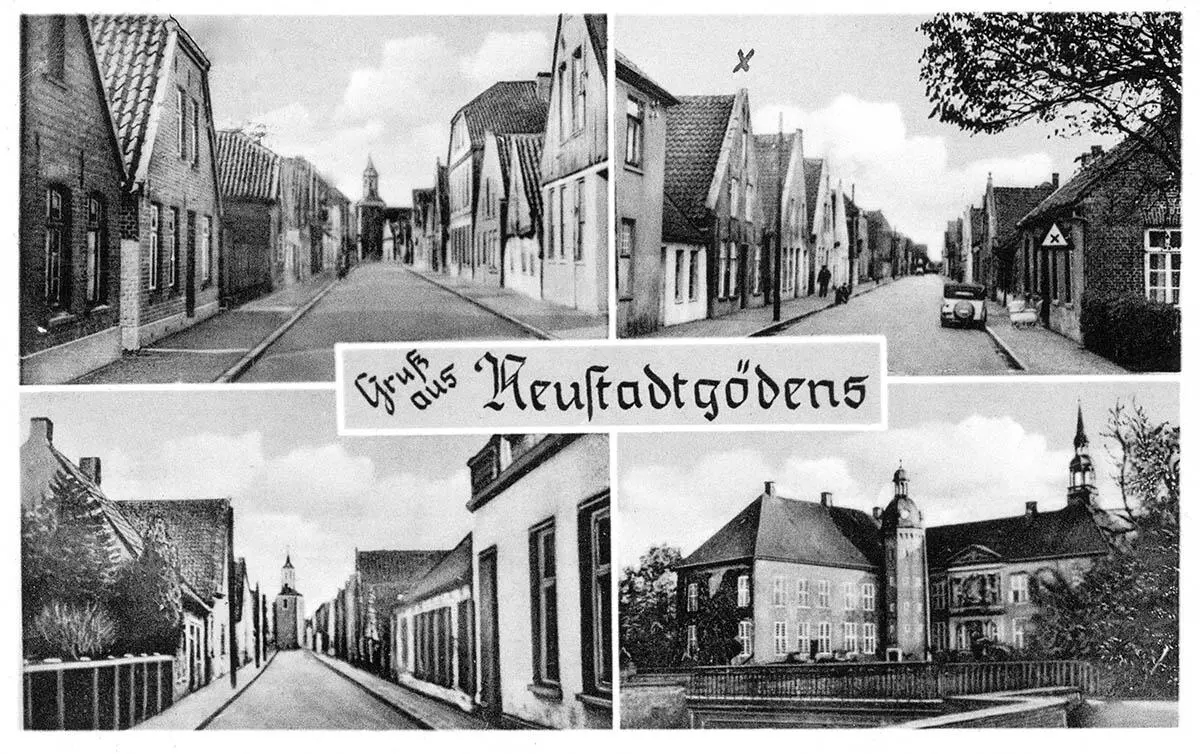

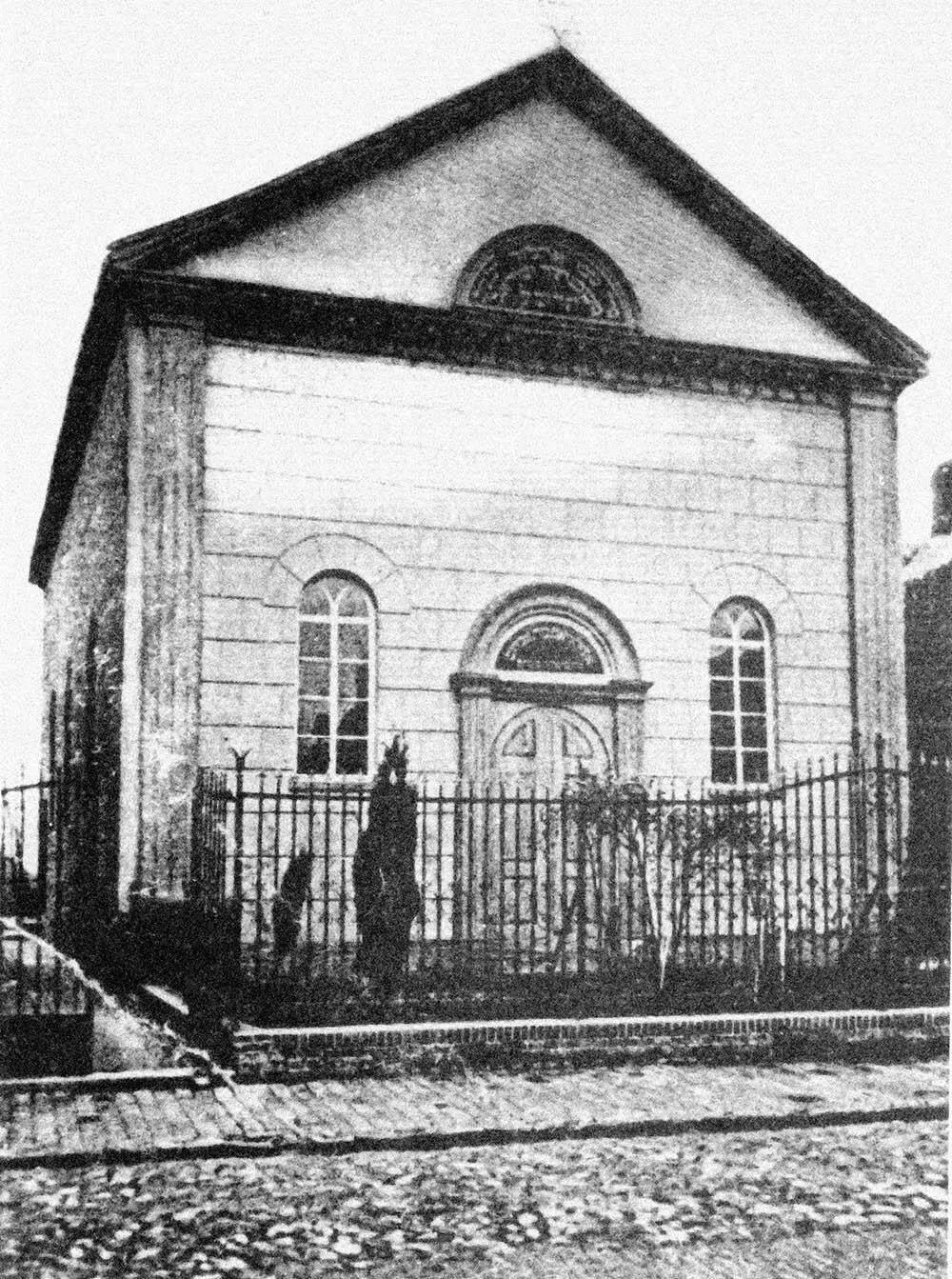

Obwohl sie im Gegensatz zu den Nachbarorten ihre Religion frei ausüben durften, benötigten sie für ihre Niederlassung auch in der Herrlichkeit Gödens wie sonst überall einen Schutzbrief. Gegen eine Einmalzahlung erteilt, war er jährlich durch eine Abgabe zu bestätigen. Trotz der Religionsfreiheit waren die inneren Verhältnisse nicht immer von Toleranz gekennzeichnet. Das zeigte der Gödenser Pogrom vom 5. Mai 1782, in dessen Verlauf eine Rotte von Einwohnern in vielen jüdischen Häusern die Fenster einwarf und bei dessen Niederschlagung durch die Obrigkeit zwei Bauernsöhne erschossen wurden. Eine Versammlungsstätte mit Betraum und Schule bestand seit den Anfängen. 1832 erwarb die Gemeinde wegen des Anwachsens ihrer Mitgliederzahl ein Grundstück, auf dem ein neues Schulgebäude mit Lehrerwohnung entstand. Ein deutliches Zeichen des gewonnenen Selbstbewusstseins war 1853 der Bau einer freistehenden Synagoge vom Typus der kleinen Stadtsynagoge im damals gerade aufgekommenen Rundbogenstil. 3

1848 waren von den 789 Einwohnern des Ortes 197 jüdischen Glaubens, also rund ein Viertel. Damit lebten hier - im Verhältnis - mehr Juden als in allen anderen Orten Norddeutschlands. In absoluten Zahlen kam Neustadtgödens recht dicht hinter den wesentlich einwohnerstärkeren Städten Emden, Leer und Aurich und noch vor den ebenfalls deutlich größeren Nachbarn Jever, Wittmund und Varel. Aus dieser Zeit stammt auch der Beiname „Klein-Jerusalem“ für den Ort.

Die Synagoge von Neustadtgödens auf einer Postkarte von ca. 1910

(© Sammlung Peters, Wilhelmshaven)

Doch schon wenige Jahrzehnte später begann der schleichende wirtschaftliche Niedergang von Neustadtgödens, der aus soziostrukturellen Gründen den jüdischen Bevölkerungsteil besonders dezimierte. Der preußische Marinestützpunkt Wilhelmshaven wurde nach der Reichsgründung von 1871 und vor allem durch die Wilhelminische Flottenpolitik der Jahrhundertwende zu einem Investitions- und Bevölkerungsmagneten und entwickelte sich zur Doppelstadt Wilhelmshaven-Rüstringen. Durch die Abspaltung der Wilhelmshavener Juden im Jahre 1899, die bis dahin zu Neustadtgödens zählten, verlor die Synagogengemeinde potente Förderer. 1909 lebten unter den 600 Einwohnern noch 83 Juden, 1925 bei 574 noch 25 und 1933 bei 505 Einwohnern nur noch 12. Die Wirtschaftskrisen der Weimarer Republik beschleunigten das strukturelle Defizit des Ortes.

Gleichzeitig verloren mit der Industrialisierung und den sich verändernden Handels- und Wirtschaftsstrukturen die traditionellen jüdischen Erwerbszweige auf dem flachen Lande an Attraktivität gegenüber den zahlreichen neuen Beschäftigungsmöglichkeiten in den Städten. Der Vieh- und Pferdehandel sowie die Fleischproduktion auf der Marsch hingegen blühten auf durch das Entstehen der industriellen Ballungsräume, die Bevölkerungsexplosion und das um 1870 komplettierte Eisenbahnnetz. Eine solche Marktsituation bot gute Aufstiegschancen für Vieh- und Pferdehändler gerade auch in der unmittelbaren Umgebung von Wilhelmshaven.

Vom Vater Samuel de Taube ist überliefert, dass er in der jüdischen Schule von Neustadtgödens ein Überflieger war, dem der Lehrer bald nichts mehr beibringen konnte. Bereits in jungen Jahren hat er das Viehgeschäft seines Vaters Calmer de Taube (1820 – 1905) persönlich bis Berlin und Köln und einmal sogar bis Brüssel vorangetrieben. Zu diesem Zeitpunkt besaß die Familie in Neustadtgödens in der heutigen Kirchstraße 3 ein Wohn- und Wirtschaftshaus sowie eine Hofstelle im benachbarten Sanderahm, wo zusätzlich noch Land des Grafen Wedel in Pacht stand. Als Samuel um 1885 den Betrieb übernahm, reinvestierte er die Handelsgewinne zunehmend in den Kauf von weiteren Ländereien und Hofstellen, die er selbst bewirtschaftete oder auch an andere Landwirte verpachtete. Er erzeugte so immer größere Mengen von Handelsgut, das er gleichzeitig für die unterschiedlichen Märkte diversifizierte, und entwickelte eine persönliche Leidenschaft für die Rinder- und Pferdezucht.

1906 übersiedelte Samuel de Taube mit seiner Familie nach Heppens in die Brommystraße, um den Kindern den Besuch von weiterführenden Schulen ohne den zeitaufwändigen Schulweg mit dem Pferdewagen nach Sande und dann mit dem Zug nach Wilhelmshaven zu ermöglichen. Auch steuerliche Gründe können für den Umzug eine Rolle gespielt haben. Samuels Ehefrau Rosa hatte in der Erziehung der Kinder freie Hand und setzte zum Beispiel für ihre Töchter das Lyceum durch. Widerstand kam von einem orthodoxen Teil der Familie, die Schulbesuch am Samstag (Sabbat) ablehnte.

Die de Taubes gingen in der Hochphase der gegen England gerichteten Flottenrüstungspolitik des Wilhelminischen Kaiserreichs in eine Stadt, die bald aus allen Nähten platzte. Um weitere Kasernen für die anschwellende Zahl der Marinesoldaten zu bauen, kaufte der Militärfiskus in diesen Jahren Samuel de Taube und den Erben seines Bruders Rudolph (1852 – 1896) gegen angeblich eine Million Mark ein großes landwirtschaftliches Grundstück in Heppens ab. 1909 erwarb Samuel de Taube ein stattliches Wohngebäude im neo-klassizistischen Stil in der repräsentativen Adalbertstraße, die nach dem Vorbild des Berliner Boulevards „Unter den Linden“ angelegt war. Das Haus Adalbertstraße 34 lag direkt gegenüber vom Stationsgebäude, dem schlossähnlichen Sitz der Admiralität, und dem Coligny-Denkmal.

Das schlossähnliche Stationsgebäude mit der „Häuserecke“ der Familie de Taube Adalbertstraße 34 und Viktoriastraße 10 / Luftaufnahme, um 1936

Читать дальше