Ganztag C ist ein Hort in einem Randbezirk einer Metropole, der von einer Elterninitiative getragen wird. Er bietet rund 40 Plätze vor allem für Kinder aus einer nahe gelegenen Grundschule an. Diese legen nach dem Unterricht einen Fußweg von etwa zehn Minuten zur Einrichtung zurück, wo sie je nach Schulschluss mittags ankommen und dann den Nachmittag bis maximal 18 Uhr verbringen. Der Hort verfügt über ein zweistöckiges Gebäude mit verschiedenen Räumen inkl. Turnhalle sowie über ein großes Außengelände. Dort befinden sich zudem mehrere kleinere Wohnhäuser, in denen ein sozialer Träger betreutes Wohnen für Jugendliche anbietet, die das Außengelände teilweise mitnutzen. Die Kinder werden von vier pädagogischen Fachkräften betreut und von einer Köchin mit Mittagessen versorgt, das sie einnehmen können, wenn sie von der Schule kommen. Die Fachkräfte räumen in Absprache mit den Eltern Zeit für die Hausaufgabenbetreuung ein und bieten darüber hinaus verschiedene AGs an.

Ganztag F ist eine Ganztagsschule in einer Mittelstadt in städtischer Trägerschaft. Die Schule wurde vor wenigen Jahren von einer gebundenen zu einer offenen Ganztagsschule, wobei sich nur wenig änderte: Die Kinder werden während der Kernzeit von 8 bis 15:15 Uhr (freitags bis 12:30 Uhr) fast ausschließlich von Lehrkräften betreut. Der Tag ist rhythmisiert, wobei die Unterrichtszeit überwiegt. So findet beispielsweise für die Dritt- und Viertklässler:innen von 8 bis 11:30 Uhr Unterricht statt, der lediglich von einer 25-minütigen und einer zehnminütigen Pause sowie für einen Teil der Kinder montags von 8 bis 9:30 Uhr durch ein Werkstattangebot unterbrochen wird. Vor der Mittagspause zwischen 11:45 um 12:30 Uhr sind zudem entweder Angebote oder eine Übungs- und Lernzeit vorgesehen, welche auch in den Klassenräumen unter Aufsicht stattfinden. Für das Mittagessen bestehen drei Optionen: Manche Kinder besuchen die Mensa, einige bringen etwas von zu Hause mit und essen meistens draußen und ein Teil der Kinder geht zum Essen nach Hause und kehrt dann für den Nachmittag zurück, der von 13:45 bis 15:15 Uhr noch einmal entweder aus Unterricht, Lernzeit oder Angeboten besteht. Prinzipiell können die Familien anschließend ein zusätzliches Betreuungsangebot bis 17 Uhr in Anspruch nehmen, für das ein eigener Raum in der Schule zur Verfügung steht. Dieses Angebot wird aber nur von wenigen Familien genutzt.

Eine Besonderheit stellt schließlich der Ganztag E – ein Waldhort – dar. Das dortige Konzept sieht vor, dass 25 Kinder jeden Tag nach einer Zeit aus flexiblem Mittagessen, fester Hausaufgabenzeit und Freispiel über mindestens zweieinhalb Stunden mit zwei hauptamtlichen Fachkräften im Wald verbringen.

Insgesamt haben 165 Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren, bzw. in Berlin und Brandenburg bis zwölf Jahren, an der Studie teilgenommen.

Inspiriert durch den multimethodischen Ansatz des Mosaic Approach 5(Clark 2017) und aufbauend auf dem differenzierten Methodenschatz, der in der Studie »Kinder als Akteure der Qualitätsentwicklung in KiTas« entwickelt und erprobt worden ist (Nentwig-Gesemann et al. 2021), wurden den Ganztagskindern maximal mögliche Freiräume eröffnet, ihre Erfahrungen, Orientierungen und Einschätzungen zum Ausdruck zu bringen.

Das Prinzip der Offenheit und der möglichst geringen (und dann in den Analysen immer mitinterpretierten und -reflektierten) Eingriffe der Forscher:innen in den Relevanzrahmen und die Ausdrucksweisen der Kinder gewährleistete ein hohes Maß an Gültigkeit, also an Angemessenheit und Adäquanz, mit der empirisch tatsächlich das Erfahrungswissen der Kinder rekonstruiert werden konnte. 6Die eingesetzten Erhebungsmethoden werden im Folgenden kurz vorgestellt.

Die Gruppendiskussion ist ein für die Kindheitsforschung besonders geeignetes Verfahren, das sich variabel den jeweiligen verbalen Ausdrucksweisen von Kindern unterschiedlichen Alters anzupassen vermag (Nentwig-Gesemann 2010; Nentwig-Gesemann und Gerstenberg 2014). Die Kinder, die an der Studie teilgenommen haben, konnten die für sie wichtigen Themen im Ganztag aufgreifen und diese in ihrer alltäglichen Sprache und der gewohnten Form der Interaktionsorganisation bearbeiten (Nentwig-Gesemann 2010: 6).

Ein besonderer Fokus auf Freundschaften und soziale Beziehungen der Kinder untereinander wurde in dialoggestützten, narrativen Interviews zum Thema »Freundschaft im Ganztag« gelegt (Weltzien 2012). Dabei erzählten immer zwei, in Ausnahmefällen auch drei Kinder, die sich selbst als Freund:innen bezeichneten, von ihren gemeinsamen Erfahrungen und Erlebnissen im Ganztag.

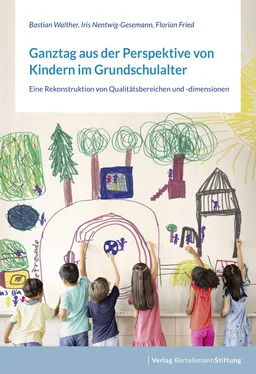

Malbegleitende Gespräche (Bakels und Nentwig-Gesemann 2019) boten den Kindern die Möglichkeit, sich an einen ruhigen Ort zurückzuziehen und mit den Forscher:innen ins Gespräch zu kommen. Möglich war, sich sowohl in den Prozess des Malens zu vertiefen und damit in eine symbolische Sprache, in der auch implizites, präreflexives Wissen ausgedrückt werden kann, als auch intensive, dialogorientierte Gespräche mit den Forscher:innen zu führen.

Die Methode Kinder fotografieren ihren Ganztag wurde in Anlehnung an die »Autofotografie« von Deinet (2009: 78 f.) entwickelt: Je zwei Kinder erhielten eine Kamera, mit der sie abwechselnd ihre Lieblingsorte, »blöde Orte«, Rückzugsorte oder interessante Orte fotografieren sollten. Im Anschluss wurden die digitalisierten Fotos gemeinsam mit den Kindern angeschaut, um mit ihnen – fotobasiert – über ihre Erfahrungen, Aktivitäten und Sichtweisen ins Gespräch zu kommen.

Schließlich wurde den Kindern in einer separaten Forschungsstation eine Briefbox samt Materialien (Karteikarten, Stifte, Stempel, Aufkleber mit Smileys) zur Gestaltung von Briefen zur Verfügung gestellt. Die Kinder wurden gebeten, Ideen, Kritik, Wünsche oder Lob zu formulieren und diese (anonym) als »Briefe« in die Box zu werfen.

Um auch aus der unmittelbaren Praxis im Ganztag Rückschlüsse auf die Orientierungen der Kinder ziehen zu können, wurde zusätzlich fokussiert teilnehmend beobachtet (Heinzel et al. 2010; Krüger 2006). Die dokumentarische Auswertung der Beobachtungsprotokolle von Situationen beim Mittagessen, bei den Hausaufgaben und im Freispiel ermöglichte – ergänzend zu den gesprächsorientierten Erhebungsverfahren – die Rekonstruktion von Interaktionsqualität, also der Qualität der interaktiv hervorgebrachten Beziehungen zwischen den Kindern sowie zwischen ihnen und den pädagogischen Fachkräften.

Das in den jeweils zweitägigen Feldaufenthalten gesammelte Material wurde mit der Dokumentarischen Methode (Bohnsack 2014, 2017; Bohnsack, Nentwig-Gesemann und Nohl 2013) interpretiert. Kernziel der Methode ist, Implizites explizit zu machen . Dabei bilden sich habituell entfaltende Praktiken und die überwiegend impliziten Erfahrungswissensbestände der sozialen Akteur:innen den Kern der Interpretationsarbeit. Der rekonstruktive, erkenntnisgenerierende Interpretationsansatz ermöglichte, typische – also immer wiederkehrende – Dimensionen von guter Qualität im Ganztag aus dem Material herauszudestillieren. Zentral für die Kontrolle der Standortverbundenheit der Forscher:innen ist das Prinzip der fallinternen und fallübergreifenden Komparation: Dieses sichert ab, dass nicht die (z.B. theoriegeleiteten) Perspektiven der Forschenden den Analysefokus lenken, sondern empirisch generierte Vergleichsfälle, die auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin befragt werden.

Zum einen wird das empirische Material daraufhin befragt, was auf der Ebene des immanenten Sinns, auf einer inhaltlich-thematischen Ebene, ausgedrückt wird – es wird formulierend interpretiert . Wir haben hier viel darüber erfahren, was für die Kinder überhaupt relevante Themen sind, was ihnen (un-)wichtig ist und wie sie bestimmte Dinge im Ganztag erleben und bewerten.

Читать дальше