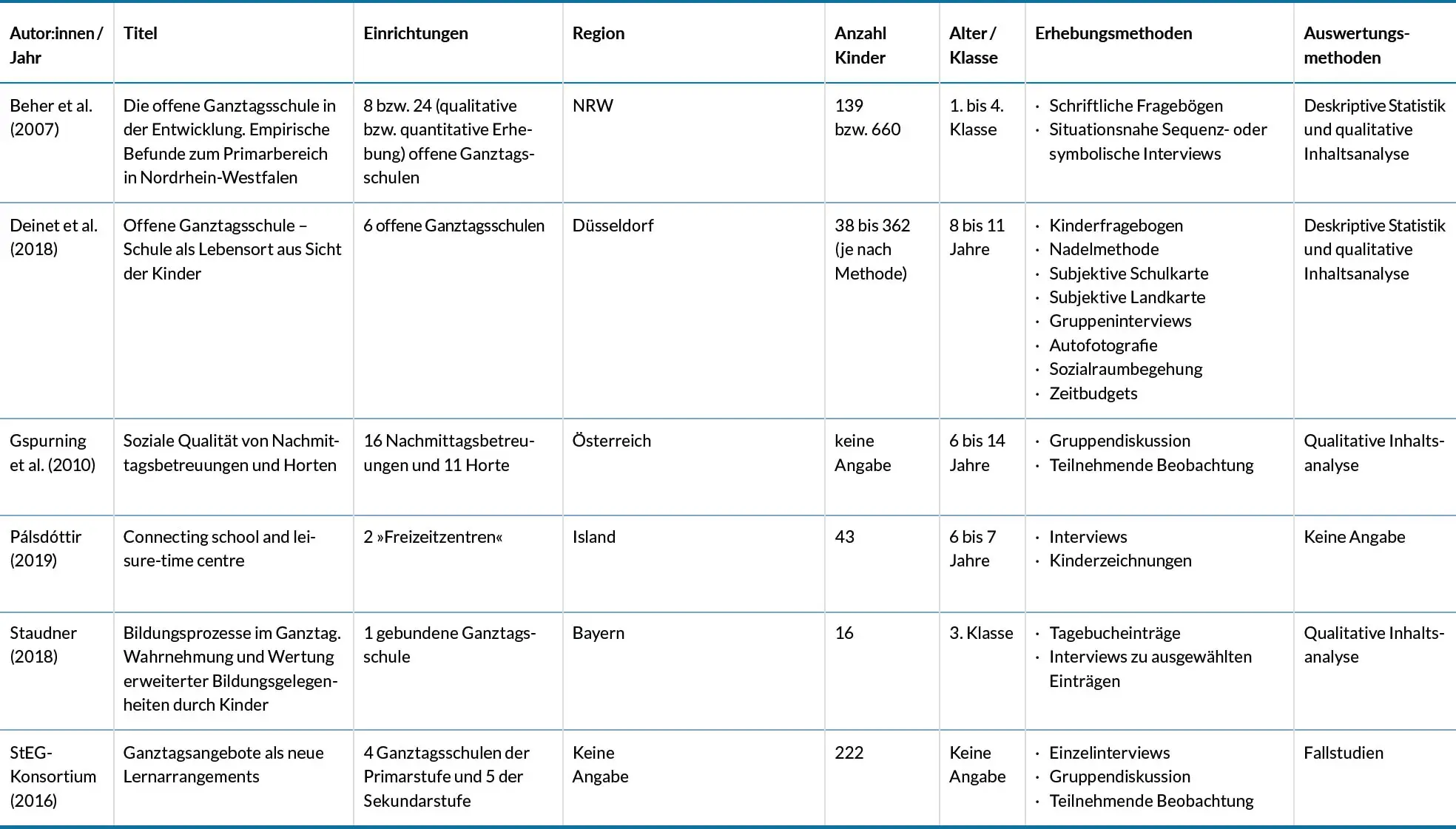

Vergleicht man die Ergebnisse der Studien, erweisen sich einige Themen – unabhängig vom Setting (Nachmittagsbetreuung/Hort vs. Ganztagsgrundschule) und von regionalen Schwerpunkten – als besonders relevant und damit in ihrer Verallgemeinerbarkeit empirisch gut abgesichert: In der Perspektive von Kindern gehören die Themen Freundschaft, Spiel und Bewegung, Partizipation, soziales Klima bzw. Fachkräfte sowie Lernen und Hausaufgaben zu ihren fokussierten Erfahrungsbereichen im Ganztag. Darauf soll hier genauer eingegangen werden.

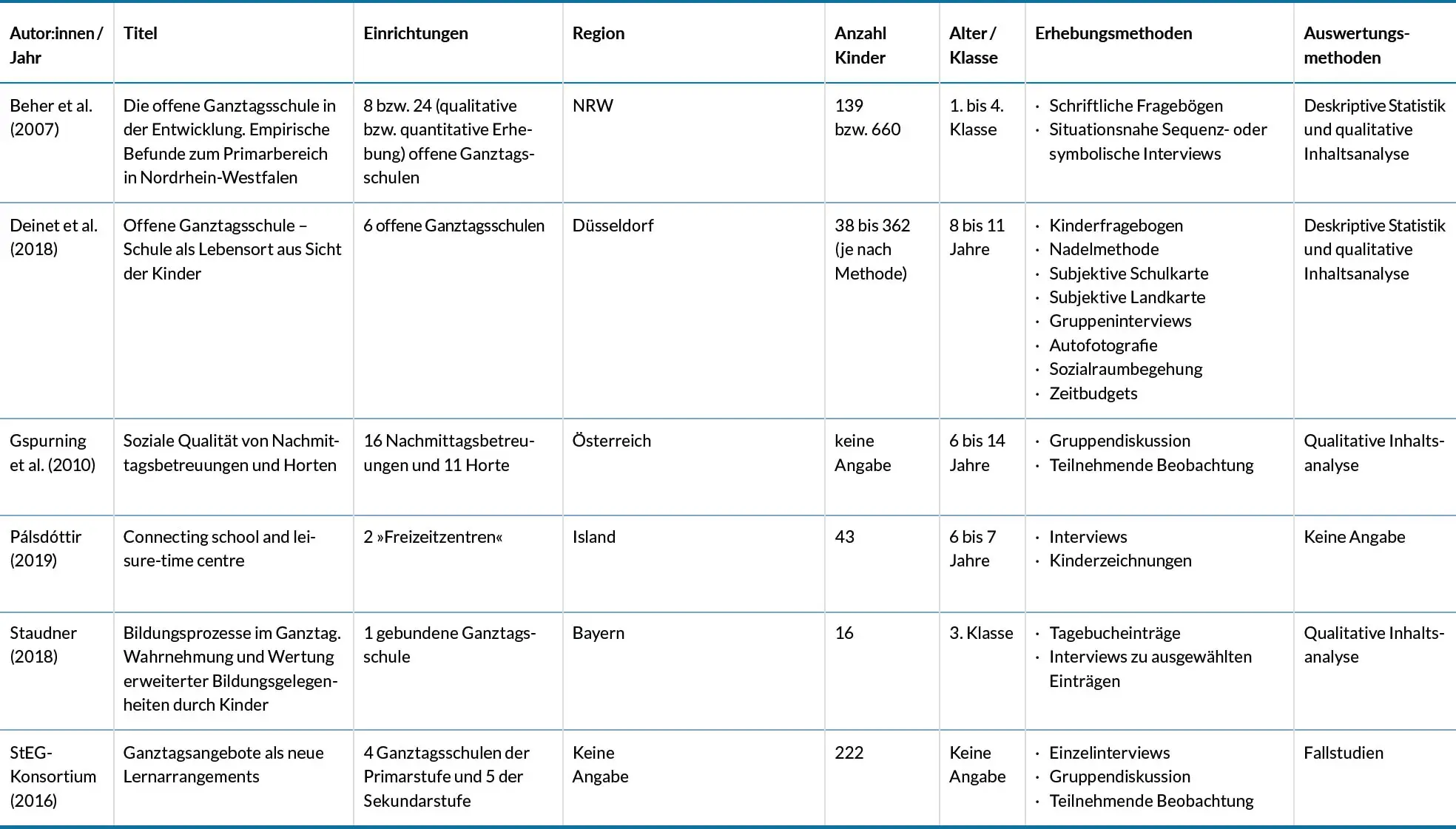

Tabelle 1: Qualitative bzw. methodentriangulierende Forschungsarbeiten zum Thema »Ganztag aus Kindersicht«

Kinder legen großen Wert auf »selbstbestimmte Aktivitäten« (Beher et al. 2007: 234) und unverplante Freizeit (Staudner 2018: 215), die sie mit ihren Freund:innen verbringen können. Auf die Frage, was sie am meisten vermissen würden, antwortet mit 88,75 Prozent die überwältigende Mehrheit der Kinder: »das Spielen mit Freunden« (Deinet et al. 2018: 23).

Die meisten Kinder geben an, als Erstes zu Freund:innen zu gehen, wenn sie Ärger haben oder traurig sind – noch vor den Lehrer:innen, Fachkräften oder Eltern (Deinet et al. 2018: 28). Die Autor:innen leiten davon ab, dass die Freund:innen die wichtigsten Bezugspersonen der Kinder im Ganztag seien. Auch in der Studie von Pálsdóttir (2019: 106 f.) zeichneten Kinder in vielen Bildern ihre Freund:innen und machten deutlich, dass ihnen in den Einrichtungen wichtig sei, sich auf diese verlassen zu können. Die Arbeitsgruppe um Gspurning (2010) differenziert dies noch etwas aus, wenn sie konstatiert, dass besonders die gegenseitige Unterstützung und das Helfen unter Freund:innen von den Kindern geschätzt (ebd.: 125) werden, während das Ausgeschlossen-Werden eine negative Erfahrung darstellt (ebd.: 126).

Was die favorisierten Aktivitäten der Kinder im Ganztag betrifft, sortieren die Studien die Antworten der Kinder vor allem in die beiden Kategorien »Spiel« und »Bewegung«, die zudem häufig gemeinsam genannt werden. So deklarieren Kinder sportliche Aktivitäten bzw. Bewegung sowie bestimmte Spiele als »positive Erlebnisse« (Gspurning et al. 2010: 177 f.) oder als »beliebte Komponenten« (Deinet et al. 2018: 38 f.) im Ganztag – und nennen diese ungefähr doppelt so häufig wie »Lernen« oder »Unterricht« (ebd.). Dabei weisen sie auch auf die nötigen Voraussetzungen hin: So betonen sie die Bedeutung von »ungebundene[r] Freizeit« für Aktivitäten wie Fußballspielen oder Draußenspielen (Staudner 2018: 215) und mahnen ein ausreichendes Platzangebot für das Spielen (drinnen wie draußen), für Bewegungs-, aber auch Rückzugsmöglichkeiten (Beher et al. 2007: 204) und darüber hinaus für naturnahe Erfahrungen an. So kommentiert Ahmet Derecik (2018) die Befunde aus der Studie der Gruppe um Deinet (2018) und empfiehlt die Gestaltung von »Schulfreiräumen im Schulgebäude« (Derecik 2018: 119 ff.) sowie »naturnahe Nischen als entwicklungsgerechte Bewegungs-, Spiel- und Rückzugsräume« für Kinder (ebd.: 125 ff.).

Die vorliegenden Studien arbeiten überwiegend ein Partizipationsdefizit heraus: So können Kinder im Ganztag ihrer Meinung nach bei vielen Aspekten, wie einer flexiblen Bearbeitung der Hausaufgaben (Beher et al. 2007: 221), dem Mittagessen, Ausflügen oder der Gestaltung des Schulhofes (Deinet et al. 2018: 42), nur wenig mitentscheiden und sie wünschen sich stärkere Partizipationsmöglichkeiten (ebd.). Entsprechend wird die Fremdbestimmung durch die Erwachsenen beklagt (Gspurning et al. 2010: 109; Pálsdóttir 2019: 109), weil diese oft mit negativen Erfahrungen verbunden sei. So zeigt Pálsdóttir, wie häufig Kinder auf irgendetwas warten müssen, weil die Fachkräfte dies bestimmen (ebd.: 109). Die Autorin unterstreicht zudem, wie wichtig die Partizipation von Kindern ist, um sich als Mitglied einer Einrichtung fühlen zu können und das Zugehörigkeitsgefühl und die Identifikation zu steigern (ebd.: 103).

Für einen kindorientierten Ganztag müssen die Kinder also mit ihren Interessen ernst genommen werden und ihre Autonomie und Mitbestimmung ist sicherzustellen (Staudner 2018: 226; StEG-Konsortium 2016: 32). In diesem Zusammenhang fordert Sturzenhecker (2018), der die Ergebnisse der Studie von Deinet und Kolleg:innen (2018) in einem Gastbeitrag kommentiert, eine stärker demokratische Partizipation an Ganztagsschulen, die über ein Verständnis von Partizipation als bloßer Teilhabe hinausgeht und Kinder als gleichwertige Akteur:innen im demokratischen Diskurs der offenen Ganztagsschule anerkennt.

Soziales Klima/Fachkräfte

Die Kinder thematisieren auch die Fachkräfte und deren Rolle für das soziale Klima. So werden als »belastende Situationen« in der Studie von Deinet et al. (2018: 26) neben dem Unterricht vor allem ärgernde Kinder und Streit genannt. Laut Beher und Kolleg:innen (2007: 250) sind in diesem Zusammenhang gerechte und helfende Pädagog:innen aus Kindersicht förderlich für ein positives soziales Klima. Auch bei der Gruppe um Gspurning (2010: 179) finden sich Hinweise darauf, dass »strenge« und »ungerechte« Fachkräfte von den Kindern abgelehnt werden, während »humorvolle«, spielende und helfende Erwachsene geschätzt werden. Das StEG-Konsortium (2016) hebt zudem die Bedeutung von transparenten, gemeinsam festgelegten Regeln sowie die Bedeutung der sozialen Eingebundenheit bzw. des Gemeinschaftsgefühls der Kinder hervor (ebd.: 32).

Die Hausaufgaben- bzw. Lernzeit wird von den Befragten offenbar sehr unterschiedlich wahrgenommen und eingeschätzt. So finden sich widersprüchliche Angaben, die von einer sehr positiven Einschätzung der Kinder (Staudner 2018: 214) bis hin zu einer Ablehnung der Hausaufgabenbetreuung (Deinet et al. 2017: 50) reichen. Staudner (2018) berichtet, dass die Kinder vor allem die Unterstützung der Fachkräfte positiv unterstrichen und die Lernzeit als förderlich für die Entwicklung ihrer eigenen Leistungen sahen. Auch Beher et al. (2008: 69) konstatieren, dass knapp die Hälfte der Kinder gern in die Hausaufgabenbetreuung gehe, während sich lediglich 20 Prozent explizit negativ äußerten. Dabei seien vor allem eine flexible Gestaltung und der Austausch mit anderen Kindern eine wichtige Voraussetzung für eine positive Bewertung der Lernzeiten durch die Kinder (Beher et al. 2007; Deinet et al. 2018: 49). Auch die StEG-Q-Studie (StEG 2016) arbeitet diesen Befund heraus und formuliert gleichzeitig eine Erklärung für die positive Bewertung: So wird die Hausaufgabenbetreuung dort von den Schüler:innen – in Abgrenzung zum Unterricht – positiv bewertet und dafür geschätzt, dass die Aufgaben dort flexibler und gemeinsam mit Freund:innen erledigt werden können (StEG-Konsortium 2016: 32 f.). Diese Erkenntnis steht also letztlich nicht im Kontrast zu den Daten von Beher et al. (2008: 70), Deinet et al. (2018: 50) und Gspurning et al. (2010: 179, 183), die konstatieren, dass die Kinder trotzdem lieber weniger bzw. gar keine Hausaufgaben aufhätten.

Darüber hinaus weisen die angeführten Studien darauf hin, dass Kinder am Ganztag soziokulturelle Angebote, vielfältige AGs und Ausflüge als reichhaltige Bildungsgelegenheiten schätzen (Deinet et al. 2018: 51; Gspurning et al. 2010: 176; Staudner 2018: 216).

Das Vorgehen und die Fragestellungen der vorliegenden Studie zu den Kinderperspektiven auf Ganztag weisen einige Parallelen zu der von Deinet et al. (2018) auf (vgl. dazu Kapitel 4). Im Unterschied dazu wird allerdings angestrebt, durch das Sampling und die typenbildende fallübergreifende Komparation Erkenntnisse zu generieren, die über verschiedene Einrichtungsarten und Regionen in Deutschland hinweg Gültigkeit beanspruchen können. Zudem wird im umfangreichen empirischen Teil des Berichts der Auswertungsprozess transparent und damit für die Leser:innen nachvollziehbar gemacht. Das Ergebnis der Rekonstruktionsarbeit ist somit ein komplexes Gefüge aus Qualitätsbereichen und -dimensionen aus Kindersicht.

Читать дальше