También podemos valernos del instrumento para anticipar teóricamente situaciones que podemos someter a evaluación empírica: 1) los tamaños aparentes de objetos de idéntica longitud no son inversamente proporcionales a sus distancias al observador; 2) el diámetro aparente de la sección observable de una esfera es menor que el diámetro que le correspondería en caso de verse completa; 3) una circunferencia que es vista por un observador ubicado en un lugar que no está en el mismo plano y, además, no se halla ni en la perpendicular al plano trazada desde el centro, ni en un lugar sobre la superficie esférica de radio igual al de la circunferencia, pierde la apariencia de circularidad; y 4) los objetos rectangulares vistos a gran distancia parecen curvarse en sus vértices (proposición 9).

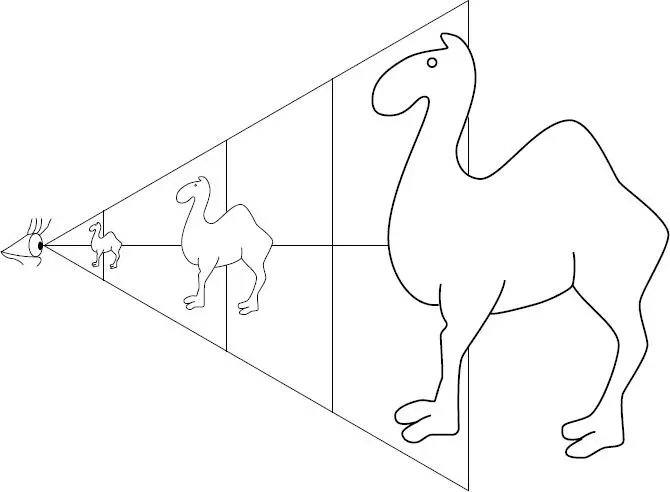

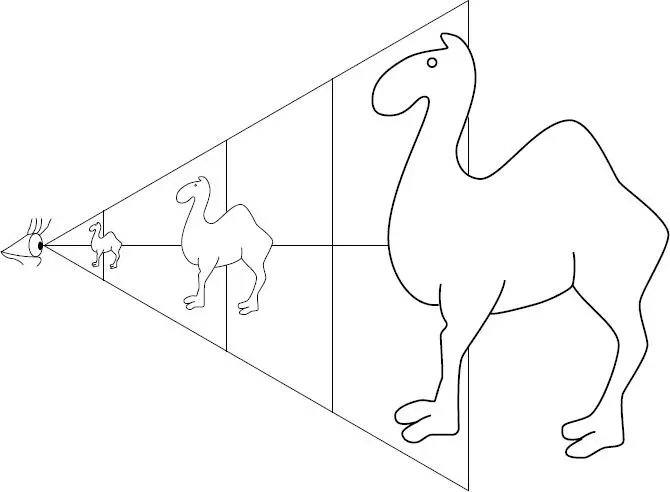

En este marco de prescripciones teóricas hay también anomalías que demandan la intervención de los investigadores que acojan tales preceptos: 1) observamos el mundo con dos ojos, no con uno; y 2) dado que la única variable geométrica para establecer las dimensiones o la ubicación de un objeto que divisamos en nuestro campo visual se limita a la amplitud angular de la pirámide que lo abraza, debemos concluir que tamaño y distancia se encuentran indeterminados. Es decir, si conocemos de antemano la distancia a la que se halla el objeto, podemos anticipar sus dimensiones físicas, a partir de la amplitud angular de la pirámide (props. 18-21); o, por otra parte, si estamos familiarizados con las dimensiones físicas, podemos anticipar la distancia a la que se ubica, a partir de la amplitud angular de la pirámide (props. 48-49). Pero si desconocemos tanto la distancia a la que se halla un objeto como sus dimensiones físicas, no podremos anticipar esa información a partir de la amplitud angular de la pirámide visual: cuando observamos un objeto con el que no estamos familiarizados, no podremos anticipar si, dada la amplitud angular, divisamos un objeto de gran tamaño que está muy lejos, o un objeto menor que se halla muy cerca (véase figura 1.8).

Figura 1.8. Cómo es visto un camello por medio de un triángulo visual

Fuente : Edgerton (2009, p. 24). Dibujo de Edgerton.

Ptolomeo y la visión binocular

Nosotros, por lo general, contemplamos el mundo con dos ojos que cooperan. En ese orden de ideas, la pirámide visual nos ofrece un instrumento incompleto (o impreciso) que únicamente puede usarse en circunstancias restringidas. Así las cosas, o bien renunciamos al uso de la pirámide e insistimos en la búsqueda de otro lenguaje para plantear las preguntas asociadas con la percepción visual, o bien conservamos el lenguaje que sugiere el instrumento y procuramos modificaciones que le permitan adaptarse a la visión binocular.

Ptolomeo asumió la defensa del instrumento y logró introducir importantes modificaciones para hacer más rica su aplicación. Entre estas modificaciones, cabe mencionar: 1) crear métodos que permiten concebir una pirámide virtual, que sintetiza los aportes de las dos pirámides individuales pensadas una para cada ojo; 2) proponer criterios preliminares para concebir la formación de imágenes en espejos; 3) iniciar los estudios cuidadosos de la refracción de la luz, y 4) enfatizar el lenguaje que distingue los sensibles propios de los comunes.

Las hipótesis más confiables sugieren que Ptolomeo nació en una fecha cercana al año 100 d. C., en el seno de una familia greco-egipcia, y que, a juzgar por su peculiar nombre, “Claudio”, ostentaba el título de ciudadano romano. El tratado más influyente de Ptolomeo, y de hecho su primera obra, 34 Almagesto , debió estar listo en el año 141 d. C. En dicho tratado, Ptolomeo llama la atención sobre uno de los problemas más debatidos en la Antigüedad, en relación con las paradojas de la percepción visual: el tamaño aparente del Sol y la Luna, cuando se contemplan en el horizonte (trad. en 1998, H13, p. 39). 35

En las primeras páginas del libro I, Ptolomeo quiere convencer al lector de que el movimiento más apropiado para los objetos celestes es, precisamente, el movimiento circular, y defiende, entre otros, el siguiente argumento: si los objetos en el cielo tuviesen un movimiento diferente al circular con la Tierra en el centro, necesariamente las distancias medidas (o contempladas) desde la Tierra deberían variar; dado que dichas variaciones no son observadas, podemos confiar, entonces, en que el movimiento que más conviene a los astros es el circular. El argumento, sin embargo, debe enfrentar un problema: el Sol y la Luna parecen apreciablemente mayores cuando se contemplan en el horizonte y se comparan con la apariencia que exhiben en el punto más alto del cielo.

En principio, podríamos atribuir dicha variación a un cambio en la distancia y con ello tendríamos que alejarnos de la conveniencia de la circularidad. Ptolomeo ofrece una explicación que salva la conveniencia del movimiento circular:

El incremento aparente en sus tamaños en el horizonte es causado, no por la disminución de sus distancias, sino porque las exhalaciones de humedad que rodean la Tierra se interponen entre el lugar desde donde adelantamos la observación y la ubicación de los cuerpos celestes, justo como los objetos ubicados en el agua aparecen más grandes que lo que son, y en tanto más se sumergen, más grandes aparecen (trad. en 1998, H13, p. 39).

Ptolomeo advierte así la necesidad de considerar efectos de refracción de la luz no solo para salvar la circularidad del movimiento de los objetos celestes, sino también para ocuparse de la visión en general. En contraste con la explicación anterior, Ptolomeo, en el tratado Óptica , señaló serias limitaciones de dicha elucidación y prefirió abrir espacio a una de naturaleza psicológica. Este hecho sugiere que dicho tratado debió estructurarse más tarde que Almagesto .

Los comentaristas que atribuyen a Ptolomeo el compendio de óptica están de acuerdo en pensar que dicho tratado corresponde a los periodos de mayor madurez del autor y debe ubicarse entre los años 160 y 170 d. C. Hay evidencias de la existencia de versiones griegas del tratado de Ptolomeo hasta el siglo VI d. C.; también hay evidencias, a partir de algunos comentarios de Alhacén, de la circulación de una versión árabe a mediados del siglo IX d. C. La traducción del árabe al latín fue obra de Eugenio de Sicilia (ca. 1160 d. C.). Desafortunadamente, esta edición contaba con dos inmensas lagunas: la ausencia del libro I y la mutilación de fragmentos importantes del libro V. 36

El tratado de Ptolomeo consta de cinco libros. El primero, desaparecido, debía ocuparse tanto de la manera como la luz y el flujo visual interactúan, como de las diferencias entre los dos. 37El segundo se dedica a las propiedades visibles (intrínsecas, primarias y secundarias) y ofrece interesantes explicaciones para el origen de algunas ilusiones ópticas. El tercero trabaja el tema de la reflexión y la formación de imágenes en espejos planos y en espejos convexos. El cuarto se encarga de los espejos cóncavos. El quinto, último e incompleto, pretende atender la refracción de los rayos visuales.

Crombie sostiene que Ptolomeo acogió el estilo matemático de Euclides y lo complementó con una exigencia de control experimental. El historiador formula su tesis en los siguientes términos:

Euclides y otros matemáticos aspiraron idealmente a desarrollar su investigación sobre los fenómenos [ópticos] de forma puramente teórica con su modelo geométrico o aritmético. Más tarde se dieron cuenta, como Ptolomeo en su Óptica , que al explorar fenómenos complejos, las hipótesis deben ser controladas por medio de la observación y el experimento, para decidir si un posible modelo teorético produce las consecuencias que aparecen en el mundo real (1986/1993, p. 38).

Читать дальше