In der Hallstattzeit waren die eindrucksvollsten und am reichsten ausgestatteten Gräber die von Männern. Allerdings nur in Bezug auf Reichtümer, die dem Zahn der Zeit widerstehen.

Wir wissen nicht, ob Frauengräber nicht vielleicht vergänglichere Reichtümer enthalten haben, wie beispielsweise teure Kleidung, Holzschnitzereien und dergleichen. Manche Reichtümer haben auch eher spirituellen als materiellen Wert, und wenn ein sakrales Objekt nun zufällig aus Holz besteht, ist es unwahrscheinlich, dass es die Jahrhunderte überdauert. Man darf nicht vergessen, dass es sehr schwer ist, auf das tägliche Leben der Leute zu schliessen, wenn einem nur Grabbeigaben zu Verfügung stehen. Es ist beispielsweise keineswegs sicher, dass der Reichtum im Inneren eines Grabes tatsächlich auch zu Lebzeiten der betreffenden Person gehörte oder von ihr im Alltag getragen wurde.

Die wenigen Kindergräber der Hallstattzeit enthalten Schmuck, der zu groß für sie ist und den sie erst hätten tragen können, wenn sie erwachsen geworden wären. Das regt zu einer weiteren interessanten Idee an: Kinder können in der Anderswelt erwachsen werden. Bitte denk einen Moment lang darüber nach. Kinder, die ein reguläres Begräbnis erhielten, hatten oft Talismane bei sich. Vielleicht glaubte man, dass sie einen besonderen Schutz auf dem Weg benötigen.

Das gleiche gilt für junge Frauen, die gelegentlich auf der Seite liegen oder auf dem Bauch – manchen von ihnen fehlten Knochen, oder sie waren seltsam arrangiert. Das sieht so aus wie bei den Fällen, in denen man gefährliche Personen auf bizarre Weise bestattet, um sie daran zu hindern, zurückzukommen. Kandidaten für solche Begräbnisriten waren auch Verbrecher und Selbstmörder, vor allem aber Personen, die zur Unzeit oder auf unschöne Weise gestorben waren.

Vielleicht waren diese Frauen bei der Geburt eines Kindes oder bei irgendeiner gefährlichen oder Unglück verheißenden Gelegenheit verstorben, so zu einer Bedrohung für die Lebenden geworden und erhielten daher ein ungewöhnliches Begräbnis. Allerdings findet man nur selten junge Frauen in Gräbern, aber noch seltener sind Jugendliche oder Heranwachsende. Waren sie unwichtig, oder wurden sie nicht als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft betrachtet? Noch schwieriger wird es, wenn es um Kinder geht. Manche Kinder wurden in den Siedlungen begraben, und einige ausgewählte fand man sogar in den großen Grabhügeln. Oft tragen sie viele Amulette bei sich. Zu welchem Zweck? Warteten Gefahren auf sie auf dem Weg in die Unter- oder Anderswelt? Andererseits könnte man fragen, ob auch die Erwachsenen Amulette oder magische Objekte bei sich trugen?

Die Antwort ist nicht einfach. Amulette als solche sind selten in Gräbern, aber es ist durchaus möglich, dass manche ornamentale Gegenstände ähnliche Funktionen hatten. Viele Fibeln haben ein besonderes Aussehen, bei dem man sich die Frage stellt, ob sie vielleicht eine sakrale oder symbolische Bedeutung hatten. Das gleiche gilt für Bernstein, der gelegentlich direkt an dem Ort, wo das Begräbnis stattfand, zu Schmuck verarbeitet wurde. Wurde Bernstein auch von den Lebenden getragen, oder war er exklusiv Begräbnisriten vorbehalten? Mehr über Talismane und ungewöhnliche Begräbnisarten findet sich im nächsten Kapitel.

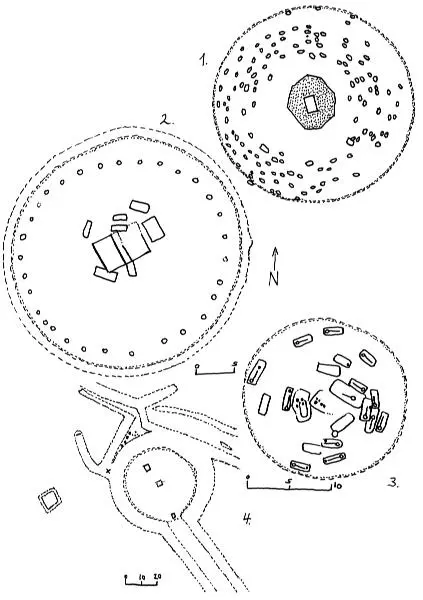

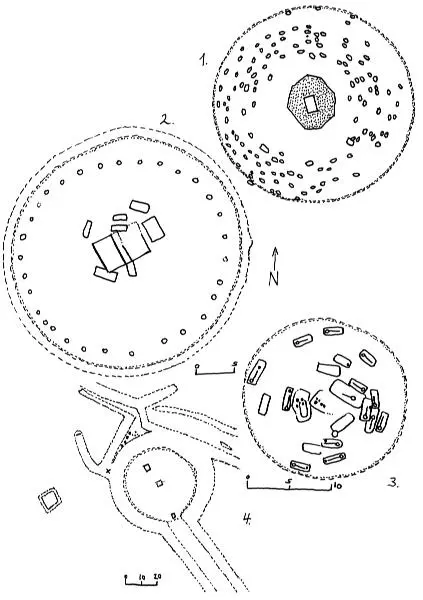

Große Gräber mit Mehrfachbegräbnissen aus der Hallstattzeit

1. Magdalenenberg, Villingen-Schwennigen, Baden-Württemberg, Deutschland, Durchmesser 102 m, Zentralkammer in einem polygonalen Steintumulus plus 126 Nachbegräbnisse, nach Spindler

2. Dautmergen, Baden-Württemberg; die Zentralkammer enthielt einen Mann und eine Frau, sieben Nachbegräbnisse in der Peripherie, 6. Jh. vor unserer Zeit Der Hügel war umgeben von einem Kreis aus Pfosten und einem Graben, nach Reim.

3. Breisach-Oberrimsingen, Baden-Württemberg, Zentralkammer plus 21 Nachbegräbnisse, von Ha D bis LA 1. Schwarze Punkte zeigen Töpferwaren, die nagelförmigen Symbole sind die Leichen und verdeutlichen die Lage der Köpfe. Der Hügel war ursprünglich gekrönt von einer Stein-Stele oder Figur, die 1930 gewaltsam entfernt und zerstört wurde. Nach Wamser und Bittel.

4. Glauberg, Hessen, Deutschland, späte Hallstattzeit oder früher La Tène-Hügel mit zwei Gräbern und einer quadratischen Grube im Zentrum, angeordnet in einem System aus komplizierten Gräben. Eine „Prozessionsstraße“ 350 m lang, die vom Tal aus zwischen den Gräben hindurch zum Hügel führt. In der Nähe des Hügels befand sich ein kleines, quadratisches Gebäude (ein Schrein?). Punkte symbolisieren große Pfosten, x den Ort, wo die Statue in einer Grube gefunden wurde, die 1 im linken Graben den Ort, an dem eine alte Frau und ein Kind begraben waren. Teilweise ausgegraben, nach Schmid.

Die edle Dame, die oben erwähnt wurde, und die dünnere Frau, die sie auf dem Weg in die Anderswelt begleitete, wirft die Frage nach Doppelbegräbnissen auf. Eine Anzahl von ihnen tritt in der Hallstattzeit auf, was die Frage aufwirft, warum eine Person eine andere in die hohlen Hügel hinein begleiten sollte. Es wäre trügerisch einfach, indische Traditionen als Erklärungshilfe zu verwenden und zu behaupten, es habe vielleicht etwas wie die Sati, das Witwenopfer, gegeben, oder das abscheuliche Ritual, das Ibn Rustah um das 10. Jahrhundert herum bei den Wikingern erlebt haben will. Cäsar, der über die späte La Tène-Zeit in Gallien schrieb, behauptet, dass die Toten oft zusammen mit ihren Verwandten und Dienern verbrannt wurden. Bei den Kelten der Hallstattzeit war das aber definitiv nicht die Regel.

Es gibt einige wenige Gräber, die für Paare gemacht worden waren. In diesen Zusammenhang ist es vielleicht interessant, sich mit dem Magdalenenberg-Grab 100 zu beschäftigen. Es beherbergte zwei Erwachsene, einen Mann und eine Frau, in einem von Steinwällen umgebenen Grab. Anders als bei den meisten anderen Gräbern lagen die Toten nicht nebeneinander auf dem Rücken, sondern Rücken an Rücken auf der Seite. Vielleicht handelte es sich um ungewöhnliche Menschen – die Frau trug den einzigen Zehenring der gesamten Hallstattperiode. Die Positionierung Rücken an Rücken mag magische Gründe gehabt haben. Es ruft einem das Grab einer jungen Frau in Esslingen-Sirnau ins Gedächtnis. Ihre Grabbeigaben umfassen achtzehn goldene Ohrringe, Armreifen, Korallenperlen, neun Bronzereifen, die an der Hüfte getragen wurden, einen Ring mit einem mondförmigen Anhänger und ein einzigartiges Bronzeamulett, dass ein nacktes Paar zeigt, welches Rücken an Rücken liegt. Die Begeisterung für die Zahl neun ist bemerkenswert; mehr als ein Toter der Hallstattzeit wurde mit Gegenständen begraben, deren Anzahl drei, neun oder achtzehn betrug. Diese Tradition setzte sich über lange Zeit hinweg fort, man findet sie noch in der La Tène-Zeit und sogar noch später in den Schriften der mittelalterlichen Barden. Es ist umstritten, ob eine der Personen im Magdalenenberg der anderen ins Grab folgte; vielleicht war es auch keine ganz freiwillige Angelegenheit. Es ist auch möglich, dass beide zur gleichen Zeit starben, vielleicht an einer Seuche oder durch die Hand von Feinden.

Es gibt etwa vierzig Paargräber in der westlichen Hallstattregion, was etwa ein bis zwei Prozent aller bekannten Gräber ausmacht. Bei manchen scheint es sich um Ehepaare zu handeln, so zum Beispiel im Seitengrab 6 im Hohmichele (zwei Leichen, die Seite an Seite auf einem Kuhfell liegen), andere deuten möglicherweise auf eine Herr-und-Diener-Beziehung hin (im Hügel Croix Du Gros Murger, zwei Leichen und ein Pferdeskelett. Eine der Leichen trägt Schmuck, die andere nicht), und noch andere geben uns Rätsel auf, wie zum Beispiel Grab 93 im Magdalenenberg, dass einen erwachsenen Krieger mit einem Kind im Arm enthält.

Читать дальше