1 ...8 9 10 12 13 14 ...41 Hier bekommen wir einen Einblick in die Vorstellungen des Ha-D-Adels vom Leben nach dem Tod. Für gewöhnlich wurde der Verstorbene reich gekleidet und mit allen möglichen Statussymbolen versehen. Gold rangiert hier an erster Stelle. Da die meisten Kelten keinen direkten Zugang zu Gold hatten, mussten sie es importieren. Goldene Schüsseln waren ein besonders populärer Erwerbsartikel, da man sie in Streifen schneiden und diese jeweils zu goldenen Halsreifen (Torques) verarbeiten konnte. Viele Adlige trugen im Grab Torques; ob sie sie auch im täglichen Leben trugen, ist eine andere Frage, da viele dieser Goldgegenstände zu fragil waren, um einen täglichen Gebrauch zu überstehen.

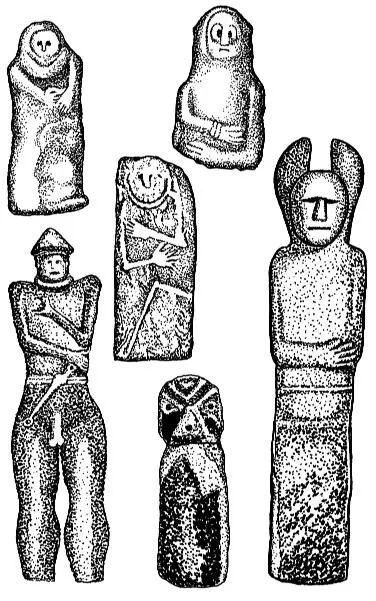

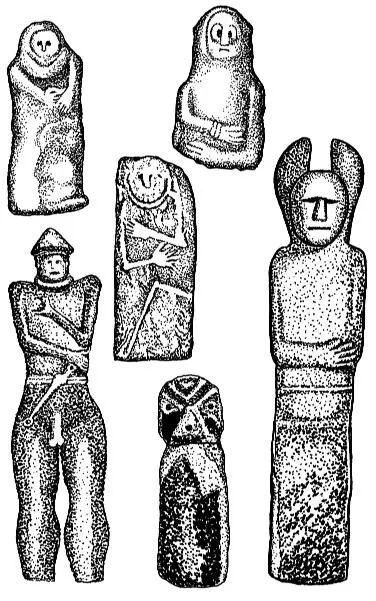

Anthropomorphe Figuren (Götter?) der westlichen Hallstattkultur

Oben links:Stele von Ebrach, Bayern, Höhe 1,03 m. Trägt die Figur eine Kapuze oder eine Totenmaske?

Oben rechts:Stele von Breuberg, Hessen, Höhe des Fragments 0,45 m. Eine weitere Totenmaske?

Mitte:Quarzfelsplatte, auf der eine Gestalt und eine Axt zu sehen sind, Sietschen, Graubünden, Höhe 1,8 m.

Unten links:Statue von Hirschlanden, Baden-Württemberg, Höhe 1,5 m. Der Krieger trägt ein Schwert und etwas, was möglicherweise ein Hut aus Birkenrinde ist. Der grobe Penis könnte später hinzugefügt worden sein.

Unten Mitte:Stele von Tübingen-Kilchberg, Fragment, Baden-Württemberg, oben auf einem Grabhügel stehend gefunden.

Unten rechts:Statue von Holzgerlingen, Baden-Württemberg, Höhe inklusive „Hörner“ 2,3 m, hier mit Hörnern abgebildet. Die Statue ist janusköpfig, d. h. ein Gesicht und ein Arm zeigen jeweils nach vorne bzw. nach hinten.

Der Fürst von Hochdorf beispielsweise trug nicht nur einen goldenen Torque, sondern auch Schuhe mit goldenen Auflagen und Ornamenten. So ein Schuh wäre nach zwei Schritten auseinandergefallen, und die goldenen Fibeln (Sicherheitsnadeln) hätten seinen Mantel nicht zusammenhalten können. Es handelte sich um einen Triumph der Goldschmiedekunst: Goldene Zierfolie, die nur einen Zehntelmillimeter dick war! In Hochdorf errichteten die Goldschmiede ihre Werkstätten in unmittelbarer Nähe der Grabhügel und stellten Objekte speziell für die Toten her. Selbst solche Gegenstände wie ein Ritualdolch wurden in papierdünne Goldfolie gewickelt, und nachdem die Arbeit getan war, wurde die Werkstatt niedergebrannt.

Dank solcher Bräuche wissen wir, dass man davon ausging, dass die Toten ein Nachleben hatten, in dem sie repräsentieren mussten. Der Tote sollte noch goldener, glorreicher und strahlender als zu Lebzeiten erscheinen. Ein weiterer Gegenstand im Hochdorfgrab ist ein massiver Kessel griechischen Ursprungs, der etwa 300 Liter Honigmet enthielt, neun Trinkhörner (eins aus Eisen, acht von Aurochsen) und neun Bronzeplatten. Trinkgefässe gehören zur regulären Ausstattung von Fürstengräbern; ebenso große Mengen an Nahrung. Schweine oder Teile davon waren so beliebt als Grabbeigaben, dass später in der inselkeltischen Literatur (s. „Das Mabinogion”, vierter Zweig) Schweine mit der Anderswelt in Verbindung gebracht wurden. Der Umfang an Geschirr für ein Festmahl geht weit über den persönlichen Bedarf hinaus und lässt vermuten, dass im Reich der Toten wichtige gesellschaftliche Anlässe und hemmungslose Besäufnisse an der Tagesordnung waren. Auch fischen und jagen konnte man in der Anderswelt, der Fürst von Hochdorf hatte Utensilien für beides bei sich.

Das Hochdorfgrab ist insofern eine Ausnahme, als dass es nie geplündert wurde. In den meisten anderen großen keltischen Grabhügeln waren die Zentralkammern schwer versehrt. Was bleibt, sind die zahllosen Gräber in den Seitenteilen der Hügel. Es ist möglich, dass ganze Dynastien in diese Hügel wanderten. Ein Hügel, der, sagen wir mal, hundert Leichname aufnehmen soll, muss notwendigerweise eine große Angelegenheit sein. Die Aufschüttung des Magdalenenbergs kann dank der Dendrochronologie datiert werden. Der Magdalenenberg besteht aus etwa 45.000 Kubikmetern Erde, die über 18 Jahre hinweg zusammengetragen wurde. Wenn man von diesen Schätzungen ausgeht, kann man extrapolieren, dass die Errichtung des Hohmichele-Hügels mit seinen 30.000 Kubikmetern rund 12 Jahre gedauert hat, und so weiter. Natürlich sind solche Schätzungen spekulativ. Am Rand des Schwarzwalds (am Magdalenenberg) erlaubt es das Klima nur sieben Monate im Jahr mit Aufschüttungsarbeiten zu verbringen. Näher an der Donau sind die Temperaturen freundlicher, und die armen Kerle konnten das ganze Jahr durch schuften. Kleinere Hügel wurden wahrscheinlich in ein bis zwei Jahren fertiggestellt.

Oben auf den Fürstengräbern wurde gelegentlich ein Steinpfeiler aufgestellt. Diese haben nur in einigen Fällen überlebt – wie beispielsweise die Figur von Hirschlanden, die Stele von Breuberg und die Statuen vom Glauberg, aber es gibt auch noch ältere Berichte, die von der Existenz anthropomorpher Steinpfeiler sprechen. Die Figuren und Stelen zeigten oft eine Art Totenmaske und seltsam geformte Hände. Üblicherweise sind die Arme über der Brust gekreuzt, und manchmal haben die Figuren starke, übergroße Beine, die den Torso stützen. Dass eine sehr ähnliche Statue der Picener-Kultur in Norditalien ausgegraben wurde, mag etwas über die Handelsrouten und Kontakte zu verschiedenen norditalienischen Kulturen aussagen.

Frauengräber findet man ebenfalls in den großen Hügeln. In der Regel wirken sie weniger gut ausgestattet, aber es kann gut sein, dass viele darin enthaltene Reichtümer im Laufe der Jahre verrottet sind. Gold ist ziemlich selten, ebenso Importgüter aus dem Mittelmeerraum, abgesehen von Glasperlen und Korallenhalsbändern. Vier besonders reich ausgestattete Frauengräber wurden entdeckt, zwei von ihnen enthielten Streitwägen, ein drittes die Überreste eines Pferdegeschirrs, also gab es dort vielleicht auch einmal einen Streitwagen. Über hundert Streitwagen (bzw. Überreste von ihnen) wurden in Gräbern der Hallstattzeit gefunden, einige von ihnen komplett ohne Metallteile gebaut. Es mag noch mehr davon gegeben haben. Da diese Streitwagen offensichtlich zum Gebrauch bestimmt waren und häufig eine Art Thronsitz gehabt zu haben scheinen, stellt sich uns die interessante Frage, ob solche Streitwägen vielleicht bei zeremoniellen Anlässen benutzt wurden und ob die Toten vielleicht zeremoniell herumgefahren wurden, bevor man sie begrub.

Ein Zeichen von hohem Status scheinen auch breite Tonnenarmreifen gewesen zu sein. Sie wurden aus einem Stück hergestellt: Die Frau, die sie trug, legte sie im späten Kindesalter an und nahm sie dann nicht mehr ab (das gleiche scheint für einige Halsreifen der Hallstattzeit gegolten zu haben). Da sie von eindrucksvoller Größe waren, wäre alltägliche Arbeit damit nur schwer zu verrichten gewesen, daher wird davon ausgegangen, dass Damen, die solche Gegenstände trugen, sich vermutlich nicht die Hände schmutzig machen mussten.

Zwei dieser Damen waren so dick, dass ihre Knochen nicht in der geraden Stellung liegenblieben, wie man sie in normalen Gräbern vorfindet – eine hatte einen Taillenumfang von 1,20 m, wie man an ihrem Gürtel sehen konnte (ein edler, 9 cm breiter Gegenstand, geschmückt mit ungefähr 7.000 winzigen Bronzeornamenten). Dieses Grab ist ohnehin interessant, da es sich um eins der seltenen Doppelbegräbnisse handelt: Oberhalb der Kammer der Dame wurde die sehr viel dünnere Leiche einer Frau gefunden, die nur einige Stücke billigen Schmuck trug. Könnte es sich dabei um die Zofe oder Sklavin der wohlhabenden Dame gehandelt haben, die weiter unten begraben war?

Читать дальше