DER BAROCKE AUSBAU DER RESIDENZ

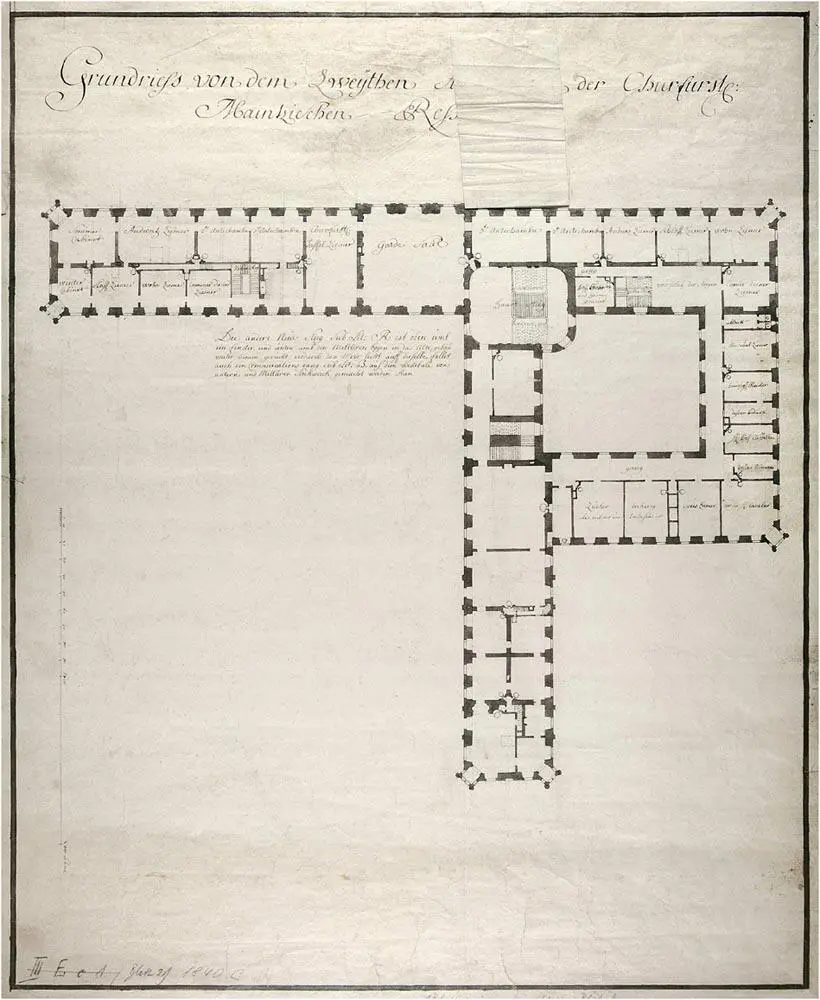

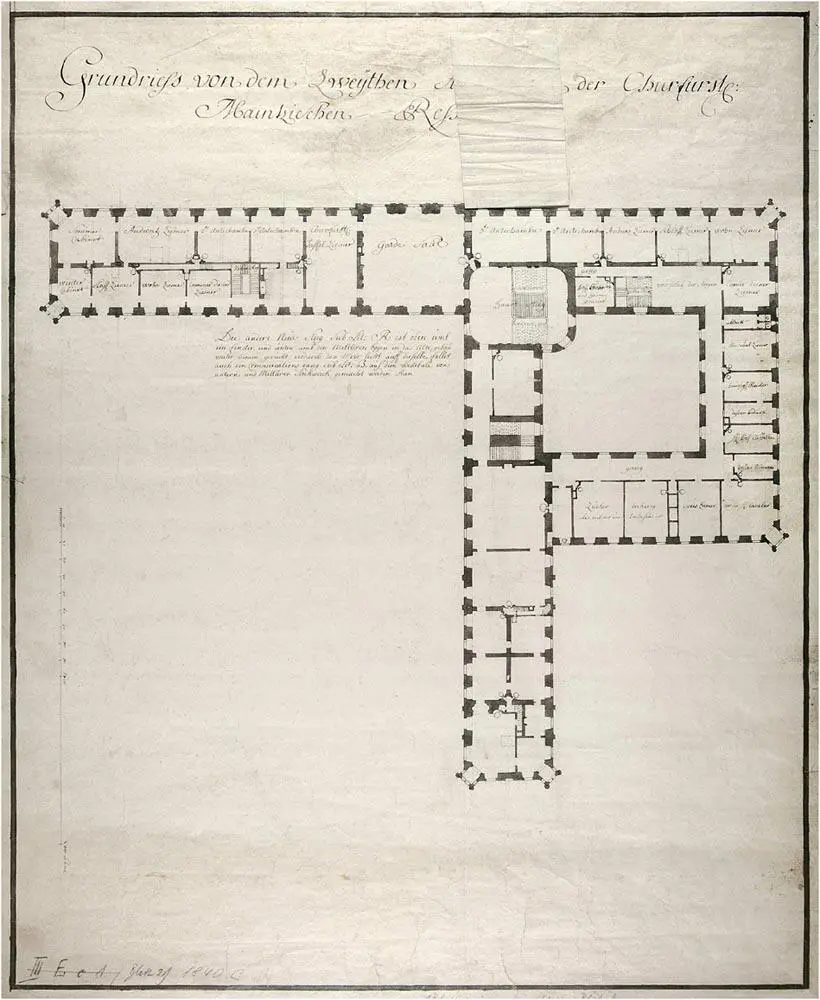

Den Plan, einen zweiten nördlichen Schlossflügel zu errichten, griff erst Franz Anselm Freiherr von Ritter zu Groenesteyn um 1749 auf ( Abb. 10; vgl. Taf. 28– 31). 17Seine Planungen sahen vor, an den bestehenden Schlossflügel einen Nordflügel anzubauen, der sich in seiner Fassadengestaltung, insbesondere mit den Risaliten der Hofseite und den Kantenerkern, an die Formen des Rheinflügels anlehnen sollte. Darüber hinaus wurde geplant, die Martinsburg vollkommen niederzulegen und an ihrer Stelle um den Burghof herum drei weitere Flügel um einen geschlossenen Schlosshof anzubauen. Auch diese sollten sich in ihrer Gestaltung, insbesondere durch die Übernahme der Kantenerker, am älteren Schlossflügel orientieren. Auf der Nordseite, wo der Nordflügel und der nördliche Flügel des Burghofs aneinanderstoßen, wäre eine sehr lange Schaufassade entstanden, die lediglich durch einen Mittelrisalit gegliedert werden sollte (Taf. 27). Der Erdgeschossbereich dieses Mittelrisalits sollte eine dreiachsige Durchfahrt aufnehmen. Diese Pläne, die ein repräsentatives Schloss mit den Grundformen der spätmittelalterlichen Burg kombinieren sollten, wurden nicht realisiert. Der Abriss der Martinsburg und die Errichtung der drei Schlossflügel um den ehemaligen Burghof erfolgten ebenfalls nicht.

Der Mainzer Erzbischof Johann Friedrich Carl von Ostein (1743–1763) ließ von 1750 bis 1752 auf den älteren Fundamenten den Nordflügel des Schlosses errichten. Auf der Hofseite orientiert sich der Bau stilistisch an der Fassadengliederung des Renaissancebaus, während er ansonsten eine eigene, spätbarocke Gestaltung findet (Taf. 8, 10). Die Fertigstellung des Nordflügels kennzeichnen zwei Inschriften an den attikaartigen Aufsätzen der Stirnseiten, deren Chronostichon auf das Jahr 1752 verweist (Taf. 16). Der geplante Abriss der Martinsburg fand allerdings wiederum nicht statt, sodass auf der Rheinseite des Mainzer Schlosses immer noch die spätmittelalterliche Burg stand.

Zeitgleich mit der Errichtung des Nordflügels erfolgte der weitere Ausbau der Residenz (Taf. 46). Seit der Anlage einer Wasserleitung ab 1724, die mit der Aufstellung des Neubrunnens 1726 abschloss, entstand eine Residenzstadt im sogenannten Bleichenviertel. Unmittelbar an den Schlossbereich schlossen sich zunächst militärische Bauten wie der Marstall, dann adelige Höfe wie die Eltzer Höfe und zuletzt bürgerliche Wohnhäuser an. Südlich der Schlossanlage entstand in unmittelbarer Nähe zur Schlosskirche St. Gangolph in den Jahren 1749 bis 1756 der Neubau von St. Peter. Auch an der Rheinfront erfuhr die Residenz durch den Neubau der Deutschordenskommende südlich der Schlosskirche zwischen 1730 und 1740 sowie des Neuen Zeughauses südlich davon zwischen 1738 und 1740 eine bedeutende Erweiterung (s. S. 159, Abb. 12). Die barocke Deutschordenskommende, das sogenannte Deutschhaus, das aus einem Hauptgebäude ( Corps de Logis ), einer Kapelle und einem Verwalterhaus bestand, konnte erst durch einen Grundstückstausch zwischen dem Mainzer Erzbischof Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg (1729–1732), der zugleich Ordensmeister war, und dem Deutschen Orden erfolgen. 18

DER VERLUST DER RESIDENZFUNKTION

Der bis ins frühe 19. Jahrhundert erhaltene Zusammenhang des Mainzer Schlosses mit den restlichen Residenzbauten und der Residenzstadt ging unter der napoleonischen Besatzung weitgehend verloren. So wurde 1807 zunächst die Kanzlei niedergelegt und im selben Jahr auf der Westseite der Zweiflügelanlage ein vermutlich vom französischen Architekten Eustache St.-Far entworfener, eingeschossiger Flügel als Zollmagazin errichtet, der den Schlosshof endgültig von der sich westlich anschließenden Residenzstadt abriegelte. 1809 erfolgte schließlich der endgültige Abbruch der Martinsburg und 1814 die Niederlegung der Schlosskirche St. Gangolph (Taf. 50, 51).

Abb. 10: Kurfürstliches Schloss, Grundrissplan des Obergeschosses für die Erweiterung der Schlossanlage, 1749

Die Verlängerung der Großen Bleiche bis zum Rhein in hessischer Zeit trennte das Schloss vom Deutschhaus und vom Neuen Zeughaus ab, sodass ihr ursprünglicher baulicher Zusammenhang endgültig verloren ging.

Die starken Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg sowie die Bautätigkeit in der Nachkriegszeit hatten zur Folge, dass das Mainzer Schloss heute nur noch eingeschränkt im Zusammenhang mit den erhaltenen Residenzbauten wie dem Deutschhaus und dem Neuen Zeughaus sowie mit der einstigen Residenzstadt und ihren erhaltenen Bauten wie dem Marstall wahrgenommen wird.

1Die vorliegenden Beobachtungen basieren auf den Ergebnissen bauhistorischer Untersuchungen, die im Auftrag der Stadt Mainz und des Landesamts für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz vom Autor 1996 durchgeführt wurden. Vgl. Frank, Lorenz: Ergebnisse der bauhistorischen Untersuchungen am ehemaligen Kurfürstlichen Schloß in Mainz. In: Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz. Jahresberichte, 47–51, 1992–1996, S. 66–86. Die Baugeschichte des ehemaligen Kurfürstlichen Schlosses war zuvor bereits mehrfach Gegenstand kunsthistorischer Betrachtungen. Vgl. Neeb, Ernst: Das Kurfürstliche Schloss zu Mainz. (Rheinische Kunstbücher, 1), Wiesbaden 1924; Wegner, Ewald (Bearb.): Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz. Bd. 2,2: Stadt Mainz. Altstadt, hg. im Auftrag des Kultusministeriums vom Landesamt für Denkmalpflege. Düsseldorf 1988, S. 164–169; Zahler, Ursula: Das Kurfürstliche Schloss zu Mainz. Studien zur Bau- und Stilgeschichte. (Saarbrücker Hochschulschriften, 8), St. Ingbert 1988 [zugl. Diss. Univ. Saarbrücken 1988], mit umfangreichem Verzeichnis der älteren Literatur. Bei der Beschreibung der einzelnen Bauphasen stützten sich die bisherigen Bearbeiter nicht nur auf die Interpretation der bekannten historischen Pläne, sondern vor allem auf die kurfürstlichen Wappen und Initialen, die sich in den Ornamenten der Brüstungsfelder unter den Fernstern des 1. und 2. Obergeschosses und in dem das Erdgeschoss abschließenden Metopen-Triglyphen-Fries befinden. Diese sind jedoch weitgehend im 19. Jahrhundert ausgetauscht oder neu eingesetzt worden. Diese Tatsache stellt zwar nicht die Trennung und Datierung der einzelnen Bauphasen in Frage, jedoch kann die Interpretation der Ornamente nur mit Vorsicht benutzt werden.

2 Vgl. Falck, Ludwig: Die erzbischöflichen Residenzen in Eltville und in Mainz. In: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte, 45, 1993, S. 61–81; Dobras, Wolfgang: Die kurfürstliche Stadt bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges (1462–1648). In: Dumont, Franz / Scherf, Ferdinand / Schütz, Friedrich (Bearb.): Mainz. Die Geschichte der Stadt, hg. im Auftrag der Stadt Mainz. Mainz 1998, S. 227–263.

3 Die Begriffe „Burg“ und „Schloss“ werden in diesem Text folgendermaßen benutzt: Burg meint einen in erster Linie auf Verteidigung angelegten Herrschaftssitz, Schloss eine vornehmlich zur Repräsentation dienende Anlage. Vgl. dazu Müller, Matthias: Von der Burg im Schloss! Das Mainzer Schloss und die Revision eines entwicklungsgeschichtlichen Denkmodells. In: Felten, Franz Josef (Hg.): Befestigungen und Burgen am Rhein. (Mainzer Vorträge, 15), Stuttgart 2011, S. 91–121. Die Unterscheidung ist notwendig, um die Entwicklung der Mainzer Anlage von der nach außen und der Stadt gegenüber zu verteidigenden Burg des späten 15. Jahrhunderts zum repräsentativen Schloss in der Mitte des 18. Jahrhunderts beschreiben zu können. Vgl. auch Schütte, Ulrich: Das Schloß als Wehranlage. Befestigte Schlösser der frühen Neuzeit. Darmstadt 1994.

Читать дальше