Zu diesem Zweck fand am 14. April 2016 ein wissenschaftliches Kolloquium im Landesmuseum Mainz statt, das von der Direktion Landesdenkmalpflege der GDKE, dem Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie dem Mainzer Altertumsverein, dem Regionalverband Rhein-Main-Nahe (vormals Mainz) des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz sowie dem Werkbund Rheinland-Pfalz veranstaltet wurde. In drei Sektionen beschäftigte sich die Tagung mit dem Baudenkmal und seiner Genese seit dem Mittelalter, dem Residenzviertel mit seinen funktionalen Interdependenzen und stadträumlichen Bezügen sowie mit der städtebaulichen Entwicklung des Standorts in der bürgerlichen Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts, der bis heute durch die Nachbarschaft des rheinland-pfälzischen Parlaments und der Landesregierung herausragende Bedeutung als Regierungsviertel beansprucht. Die von Fachleuten aus verschiedenen Institutionen und Disziplinen vorgetragenen Referate fassten nicht nur die bisherigen Kenntnisse zusammen, sondern trugen zugleich viele neue Aspekte zur historischen und kunsthistorischen Einordnung des Schlosses bei. In erweiterter und überarbeiteter Fassung sowie um einen zusätzlichen Beitrag ergänzt, werden sie im vorliegenden Band nun der Öffentlichkeit präsentiert. Dank der vielfältigen Aspekte und wissenschaftlichen Expertise der Beiträge darf dieser Band als das derzeitige, aktuelle Standardwerk zum Mainzer Kurfürstenschloss gelten.

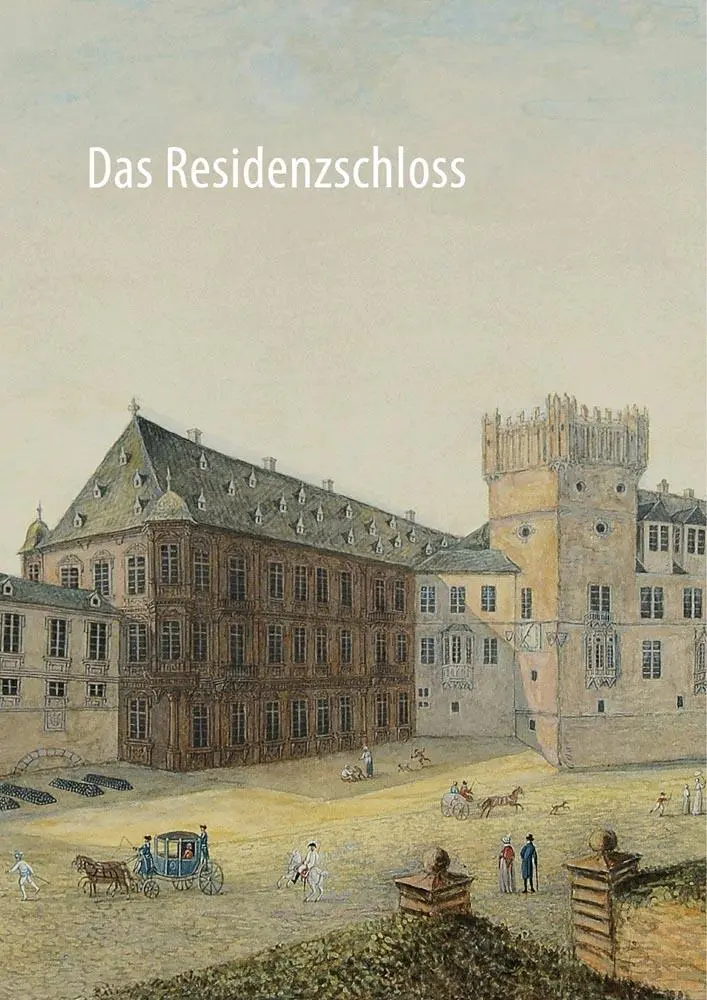

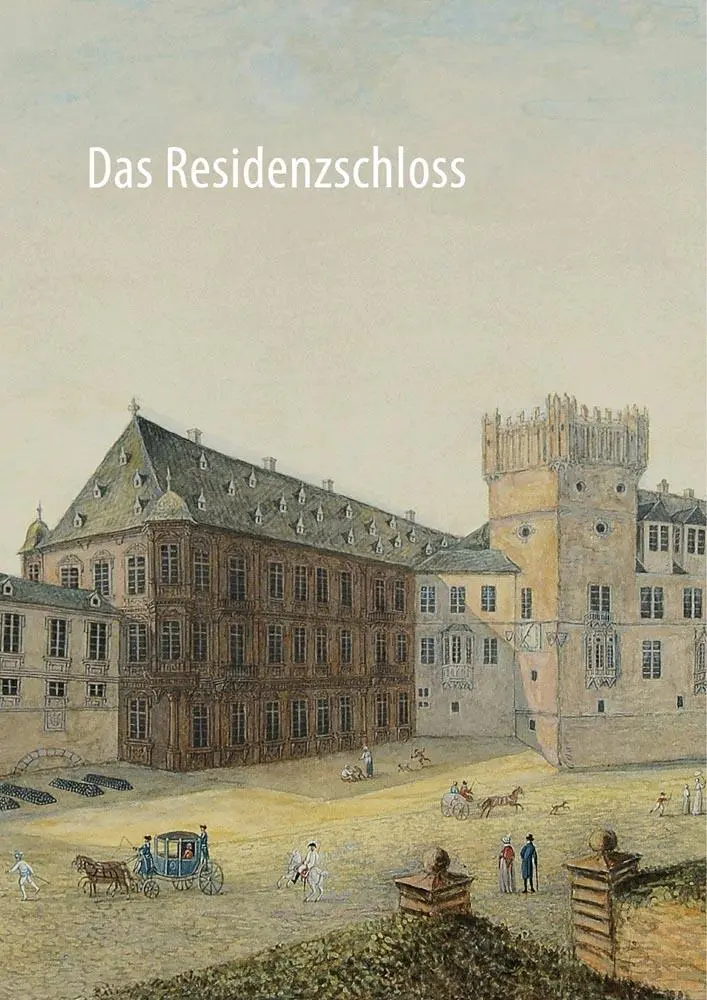

Im ersten, dem Schloss als Baudenkmal gewidmeten Abschnitt stellt der Bauforscher Lorenz Frank die Ergebnisse der bereits vor Jahren von ihm begonnenen und aktuell weitergeführten bauhistorischen Untersuchungen vor, die neben der Abwicklung der verschiedenen, ineinander verwobenen Bauphasen insbesondere die Ursprünge in der Martinsburg und den ersten, selbständig konzipierten Bauabschnitt des Neubaus unter Georg Friedrich von Greiffenclau aufschlüsseln. Matthias Müller stellt das Schloss in den überregionalen Kontext des Residenzenbaus im Alten Reich und beleuchtet die Bedeutung des Residenzschlosses als Symbol fürstlicher Autorität, die vor allem in der Bindung der Neubauteile des 17. und 18. Jahrhunderts an die mittelalterliche Martinsburg als Verkörperung des institutionelldynastischen Gedächtnisses und als architektonisches Sinnbild der altbegründeten Landesherrschaft ihren Ausdruck findet. Georg Peter Karn verfolgt anhand von schriftlichen und bildlichen Quellen systematisch die Entwicklung der Raumfolgen mit der wechselnden Lage der kurfürstlichen Repräsentations- und Wohnräume während der einzelnen Ausbaustufen und geht dabei Neuerungen und traditionellen Bindungen nach; erstmals lassen sich umfänglich die in Fotografien überlieferten Stuckdecken verorten. Mit den Porträtbüsten, die im Rahmen der Restaurierung des Schlosses zwischen 1903 und 1922 über den Fenstern angebracht wurden und in der Tradition der laureati einen bürgerlichen Wertekanon widerspiegeln, behandelt der Beitrag von Luzie Bratner ein bemerkenswertes Beispiel kommunaler Selbstdarstellung nach der Inbesitznahme der Residenz durch die Stadt.

Im zweiten Abschnitt, der sich mit dem Umfeld des Schlosses und dessen Verhältnis zur Stadt beschäftigt, beschreibt Georg Peter Karn den heute fast vergessenen Schlossgarten in seinen verschiedenen Zuständen vom 16. Jahrhundert bis zur letzten Neugestaltung vermutlich unter Kurfürst Lothar Franz von Schönborn, die auf die enge Begrenztheit der Fläche mit originellen Lösungsansätzen reagierte. Stefan Schweizer verfolgt in seiner über Mainz hinausweisenden allgemein gehaltenen Überschau unter dem Schlagwort einer „urbanistischen Gartenkunst“ die mit dem Wandel fürstlicher Repräsentationsformen einhergehende Ausstrahlung gärtnerischer Konzepte auf die Stadtplanung des 18. Jahrhunderts und untersucht Motive sowie Formen der Einbeziehung einer ständeübergreifenden Öffentlichkeit in die herrschaftlichen Gärten. Der städtebauliche Transformationsprozess des Mainzer Schlossumfeldes, der von der ursprünglich gegenüber der Stadt isolierten Martinsburg zur zunehmenden funktionalen Differenzierung und zur Integration der Residenz in den urbanistischen Kontext übergeht, sowie deren Aufwertung durch den repräsentativen Ausbau der Rheinfront stehen im Mittelpunkt des Beitrags von Christian Katschmanowski. Seine Überlegungen werden ergänzt durch Sascha Winters Untersuchung der komplexen baulich-visuellen Wechselwirkungen zwischen Architektur, Garten, Stadt und Landschaft, die sich in komponierten Sicht- und Wegeachsen manifestieren und von der anfangs ausschließlichen Orientierung der Martinsburg auf den Rhein zur Formung eines zusammenhängenden Stadtraums mit dem Schloss als Referenzpunkt führen.

Thema der dritten Sektion ist die Entwicklung des Schlosses und seines Umfeldes nach dem Untergang des Kurstaates und dem Verlust der Residenzfunktion. Die wechselvollen Schicksale des Schlossgartenareals, das nach seiner Planierung im späten 18. Jahrhundert als öffentlicher Platz sowie für militärische Zwecke genutzt wurde, schildert Hartmut Fischer in seinem Beitrag. Infolge der gründerzeitlichen Stadterweiterung rückte das ehem. Residenzviertel aus seiner bisherigen Randlage in die Mitte der Stadt und erfuhr dabei seine Wiederentdeckung. Der Wettbewerb zur Neubebauung des Schlossbereichs am Anfang des 20. Jahrhunderts, die städtebaulichen Projekte der Zwischenkriegszeit und schließlich die Planungen für den Ausbau des rheinland-pfälzischen Regierungsviertels nach dem Zweiten Weltkrieg werden von Rainer Metzendorf dargestellt.

Nach der im vorliegenden Band dokumentierten Tagung fand 2019 auf Initiative der Landesdenkmalpflege ein weiteres Kolloquium zum Umfeld des Schlosses statt, das insbesondere auch eine Bewertung der heute prägenden städtebaulichen und gestalterischen Überformung des Areals in der Nachkriegszeit vornahm und Anregungen für den zukünftigen Umgang mit dem Bestand sammelte. Im unmittelbaren Vorfeld der anstehenden Sanierungs- und Umbauarbeiten hat die Stadt darüber hinaus vor kurzem einen Runden Tisch aus beteiligten Gruppen und Initiativen einberufen sowie einen interdisziplinär besetzten Expertenkreis, der die Planungen beratend begleiten soll. Neben der Berücksichtigung der kurfürstlichen Tradition und Funktion ist auch eine intensivere Beschäftigung mit der bürgerlichen Nutzung des Residenzschlosses seit der Mitte des 19. Jahrhunderts vorgesehen.

In dieser Hinsicht versteht sich der vorliegende Band nicht als abschließendes Resümee, sondern auch als Anregung für die weitere Erforschung der Kurmainzer Residenz und ihrer Geschichte. Darüber hinaus wäre zu wünschen, dass die Ergebnisse des Kolloquiums auch in die aktuellen Planungen der Stadt Eingang finden werden – in Wahrnehmung ihrer Verantwortung für ein herausragendes Kulturdenkmal, das als Zeugnis für einen der bedeutendsten fürstlichen Regierungs- und Verwaltungssitze des Alten Reichs weit über Mainz hinaus historischen Wert besitzt.

Georg Peter Karn | Matthias Müller

VOM ZUFLUCHTSORT DES ERZBISCHOFS UND DES DOMKAPITELS ZUR KURFÜRSTLICHEN RESIDENZ

Das Mainzer Schloss und seine Baugeschichte

Lorenz Frank

Das Mainzer Schloss präsentiert sich heute als fast freistehende Zweiflügelanlage, die weitgehend isoliert in der Stadt steht und keine Beziehung zu ihrer Bebauung zu nehmen scheint. Dass seine annähernd 650-jährige Entstehungs- und Veränderungsgeschichte jedoch ganz eng mit der Entwicklung der Stadt Mainz erfolgte, möchte der folgende Text erläutern. 1

Nach dem Ende der Zweiten Mainzer Stiftsfehde im Oktober 1463, durch die die Mainzer Bürger fast alle Freiheitsrechte verloren hatten, sollte der sogenannte Grinsturm am nördlichen Ende des rheinseitigen Abschnitts der Mainzer Stadtmauer als Zufluchtsort für den Mainzer Erzbischof Adolf II. von Nassau (1461–1475) und das Domkapitel in den sich anschließenden Auseinandersetzungen mit den Mainzer Bürgern dienen. 2Sein unterlegener Konkurrent und späterer Nachfolger Diether von Isenburg (1459–1462 und 1475–1482) erwarb Grundstücke um den Turm herum, um dort nach dem Aufstand der Mainzer Bürger im August 1476 eine Burg 3zu errichten. Dies erfolgte in den Jahren 1478 bis 1480.

Читать дальше