5 La tercera conferencia internacional sobre promoción de la salud y la Declaración de Sundsval (1991), Suecia, pone énfasis en la interdependencia entre salud y ambiente favorable como condición de la primera, y establece el desafío de eliminar los ambientes degradados. Nuevamente aparece el tema de las desigualdades sociales, y se incluyen, además de la dimensión física, la social, la política, la económica, con énfasis en la búsqueda de equidad y de garantizar la biodiversidad (Marchiori Buss, 2008).

6 La cuarta conferencia internacional sobre promoción de la salud y la Declaración de Yakarta (1997), Indonesia, refuerza el énfasis en la acción comunitaria y destaca el surgimiento de nuevos determinantes sociales de la salud, como los factores transnacionales, la integración de la economía global, los mercados financieros, el acceso a los medios de comunicación, la degradación ambiental (Marchiori Buss, 2008).

7 Diversas iniciativas canadienses desarrolladas durante 2000-2004.

8 La Comisión de la OMS sobre los determinantes de 2005 y la publicación en 2008 de las recomendaciones para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, cambiar la distribución inequitativa de dinero, poder y recursos, y medirla y monitorearla (OMS-CDSS, 2008).

9 El informe de Canadá sobre las funciones esenciales de la salud pública de 2009 (Mikkonen y Raphael, 2010).

10 La reunión en Río de Janeiro de la Comisión de la OMS que termina en un acuerdo no vinculante entre los Estados y la Declaración Política de Río (OMS, 2011).

Los modelos que representan a los determinantes tienen muchos niveles, dependiendo de su proximidad con los resultados de la salud. En los estudios sobre desigualdades una prioridad que establecen es identificar las fuentes y los orígenes de las desigualdades y complementar con su medición. Eso implica definir en qué nivel de abstracción se aplica el concepto de desigualdades en salud, donde operan: 1) dimensión poblacional (individuo o colectivo) destacando las amplitudes territoriales, municipio, país; 2) dimensión social microsocial (familia, grupo de pares) y macrosocial (estrato, clase social), y 3) dimensión simbólico-cultural, que reconoce recortes étnico-raciales.

El Consejo Canadiense sobre los Determinantes de la Salud revisó un poco más de treinta marcos que, pese a sus diferentes perspectivas, tienen en común algunas cuestiones: involucran a actores por fuera del sector salud como base para poder mitigar estas desigualdades; toman un enfoque holístico e intersectorial para alcanzar la equidad y llaman a hacerlo a gobiernos, comunidades locales, sociedad civil, foros internacionales, etc.; le otorgan una gran importancia a la identificación de los factores río arriba o determinantes distales; identifican a los grupos sociales excluidos; acentúan la interconexión que existe entre los determinantes y priorizan el rol de las personas y las comunidades.

Existen también múltiples diferencias entre las formas de abordar este concepto en salud pública. Estas diferencias pueden partir de los fundamentos epistemológicos de los paradigmas en las que están basados (los objetivistas, en los que la relación entre determinantes y salud es mostrada a través de métodos estadísticos, o bien constructivistas, centrados en percepciones y creencias). En algunos desarrollos los determinantes son tomados como factores concretos que influyen en las diferencias de la salud. Por ejemplo, el listado de Dennis Raphael et al. fue adoptado en varias iniciativas canadienses pero, aunque es muy exhaustivo, tanta amplitud termina haciéndolo poco práctico para utilizar porque incluye casi todo. El otro problema es que, como no establece foco ni orientaciones, puede conducir a incluir factores periféricos simplemente porque son fáciles de medir. Otros desarrollos toman los determinantes como modelos conceptuales que van más allá de un listado para mostrar cómo estos factores se relacionan entre sí y son vividos en los diferentes niveles (personal, familiar, comunitario, social) para producir distintos resultados en salud, partiendo de la idea de que la salud representa una red de influencias sociales.

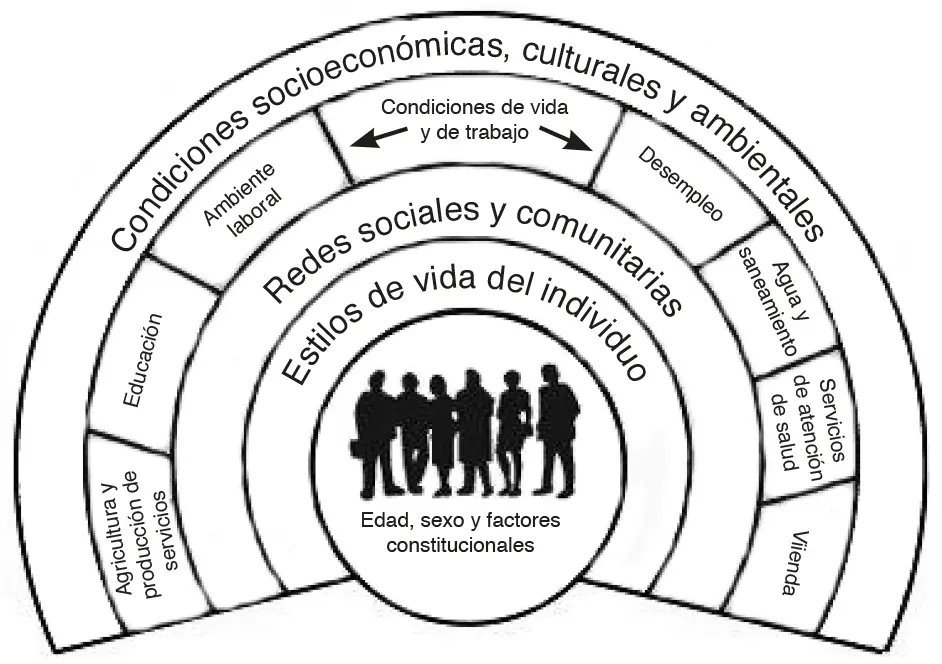

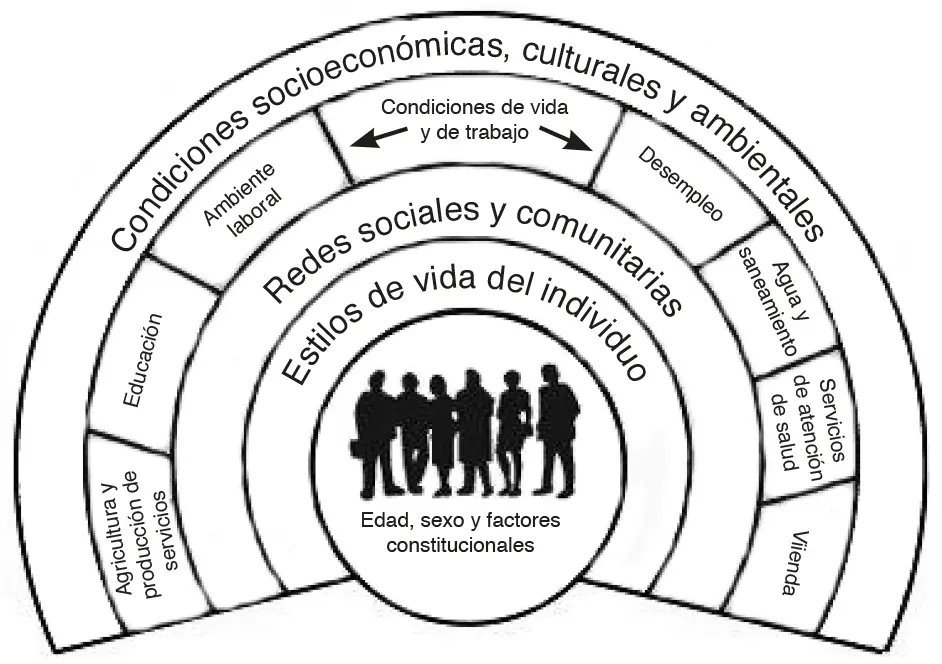

Uno de los modelos más conocidos es el de Göran Dahlgren y Margaret Whitehead (1991). Está representado por cinco niveles en un medio círculo, en el que cada nivel indica factores que refuerzan la salud, desde los factores inmediatos que están representados en el medio del círculo hasta las condiciones sociales más amplias. Parten de la edad y los factores ambientales, pasan a factores relativos al estilo de vida individual, las redes sociales y comunitarias, las condiciones de vida y trabajo (agricultura, producción de alimentos, educación, ambiente laboral, desempleo, agua, sanidad, servicios de salud, vivienda) y los más distales, las condiciones socioeconómicas, culturales, ambientales. Es el más usado y conocido de los modelos que resulta útil para explicar el concepto de equidad por el enfoque holístico que toma, la intersectorialidad que muestra y el llamado a actuar río arriba (figura 1).

Figura 1. Modelo de Dahlgren y Whitehead de 1991

Fuente: Canadian Council on Social Determinants of Health (2015: 17).

Modelo de influencias de Daniel Friedman et al.

Lineamientos generales

Desde la National Committee on Vital Health Statistics (2002) Friedman et al . elaboraron un informe para el Departamento de Salud de Estados Unidos revisando cómo optimizar las estadísticas de salud a nivel nacional, estatal y local. Notaron la existencia de una serie de problemas que sistemáticamente afectaban la calidad sobre los datos de la salud: 1) definiciones amplias sobre salud poblacional; 2) enfoque centrado en la salud individual pero no en la comunidad como unidades de análisis; 3) pocos datos locales de buena calidad (especialmente sobre poblaciones vulnerables); 4) falta de datos longitudinales; 5) subutilización de fuentes disponibles; 6) heterogeneidad en la calidad de datos estadísticos entre los niveles geopolíticos; 7) calidad y cantidad inconsistente de datos sobre poblaciones vulnerables, y 8) heterogeneidad en los sistemas de vigilancia, datos administrativos y de encuestas difíciles o imposibles de vincular entre sí.

En consecuencia, las enfermedades y los eventos de salud se analizan en gran medida como episodios aislados de enfermedad. Advierten que los sistemas de recopilación de datos proporcionan datos mínimos sobre elementos tan importantes del contexto cultural como racismo, sexismo, competencia y cooperación, así como de normas y valores. Señalan que si bien los sistemas de datos se utilizan para medir la relación de lo que llaman raza/grupo étnico con los resultados de salud, el problema es que no incluyen la información necesaria para identificar la forma en que estos conceptos son entendidos. Por último, señalan que, en general, no se supervisa el contexto político y rara vez se siguen de manera continua los impactos de las políticas y leyes públicas, la cultura política y el derecho a la política en la salud de la población. No se recopilan datos continuos relativos a atributos clave de la comunidad, como la cohesión social, las redes sociales, el apoyo social y el cambio social, ni tampoco se produce una identificación de las fuentes y estrategias de datos adecuadas.

Señalan como otros problemas de las estadísticas sanitarias que, por la naturaleza multifactorial de las influencias en la salud de la población, las dinámicas de las desigualdades no se reflejan actualmente en los sistemas de recopilación de datos en curso, especialmente en el Estado y niveles locales. Asimismo, observan que se recopilan datos mínimos en curso sobre el estado funcional y casi no se recopilan datos sobre el bienestar. Las fuentes de datos que existen no se prestan a la vinculación y fusión de una manera que se pueda abordar fácilmente esta naturaleza multifactorial de la salud.

Читать дальше