Wie lässt sich diese kreisförmige Kommunikation durchbrechen?

Oder ein anderes Beispiel:

Kausalität

Eine Angehörige ist der Meinung, dass ihre Mutter im Altenheim nicht gut gepflegt wid. Die Altenpflegerin fühlt sich verletzt und argumentiert:

„Wenn Ihre Mutter und auch Sie besser mitarbeiten würden, wäre das Ganze bei unserer Zeitknappheit nicht ständig ein Problem!” Wie lässt sich dieser Konflikt klären?

4. Axiom:

Digitaler und analoger Modus

Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten. Digitale Kommunikationen haben eine komplexe und vielseitige logische Syntax, aber eine auf dem Gebiet der Beziehungen unzulängliche Semantik. Analoge Kommunikationen dagegen besitzen dieses semantische Potenzial, ermangeln aber die für eindeutige Kommunikationen erforderliche logische Syntax.

Dieses Axiom klingt zugegebenermaßen etwas komplex, lässt sich aber leicht übersetzen:

Komunikation hat sprachliche (= verbale) und nicht-sprachliche (= nonverbale ) Anteile, etwa Gestik, Mimik, Körpersprache.

Kongruenz

Passt beides nicht zusammen, ist sie „inkongruent”, vielleicht dominiert der nonverbale Anteil.

Würden Sie einem Referenten im Rahmen einer Fortbildung glauben, der behauptet:

„Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein!” Gleichzeitig schaut er angewidert in die Runde und wirft einen nervösen Blick auf seine Uhr.

5. Axiom

Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht.

Es kommt demnach also darauf an, wer mit wem spricht:

Axiom 5 kann so umgesetzt werden:

Es gibt symmetrische, d. h. partnerschaftliche, gleichberechtigte Kommunikationsabläufe (etwa zwischen zwei gleichgestellten Sachbearbeitern in einer Behörde, zwei gleichaltrigen Freunden einer Schulklasse) und solche, die komplementär erfolgen (etwa von „oben nach unten”: Nachricht von Vater / Mutter an Kind oder von Vorgesetzten an nachgeordneten Mitarbeiter).

Wie stehen die Kommunikationspartner zueinander?

Angenommen, jemand sagt:

„Zieh die Jacke an; ohne Jacke kommst du hier nicht raus!”

Dies erhält eine völlig andere Bedeutung in Abhängigkeit davon, wer diese Nachricht gesendet hat:

• Vater zur 14-jährigen Tochter

• Jugendlicher Fußballspieler zum Vereinskamerad

• Stationsleitung zu PDL

• Ein frisch verliebter Mann zu seiner Freundin (vielleicht mit dem Zusatz „Liebling”)

Transfer in die Praxis

Dass die Kenntnis dieser Axiome und natürlich ihre praktischen Umsetzungsmöglichkeiten (individuell und institutionell) sehr hilfreich sind, hat sich in der Praxis vielfach bewährt.

2. Die Erweiterung des Grundmodells 1

Der Erfolg eines Modells

Friedemann Schulz von Thun – ein Hamburger Psychologieprofessor – hat dieses Modell seit nunmehr 20 Jahren im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht und entscheidend weiterentwickelt. Seine Bücher „Miteinander reden” (Band 1 – 3) erreichen seit vielen Jahren (gemessen an den sonstigen Verkaufszahlen psychologischer Fachbücher hierzulande) Rekordauflagen und das hat seine Gründe: Sie sind fachwissenschaftlich kompetent und leserfreundlich verständlich in einem preiswerten Taschenbuch erschienen!

Im folgenden Abschnitt soll exemplarisch das Konzept von Friedemann Schulz von Thun (1981, 1989) vorgestellt werden: „Miteinander reden”. Die Auseinandersetzung damit kann für jeden förderlich sein.

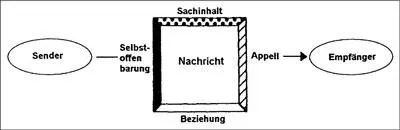

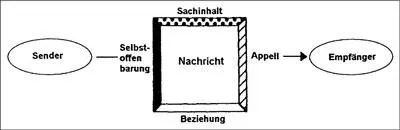

Kommunikation war in den vorigen Abschnitten mithilfe eines einfachen Sender-Empfänger-Modells beschrieben worden, in dem eine Nachricht übermittelt (gesendet und empfangen) wird. Ausgangspunkt und Grundlage des genannten Konzepts sind Annahmen über Merkmale der Nachricht im Sender-Empfänger-Modell. Danach haben Nachrichten vier Aspekte oder Seiten (Schulz von Thun, 1981, S. 25 – 30):

Die vier Aspekte einer Nachricht

1. Sachinhalt (worüber ich informiere)

2. Selbstoffenbarung oder Selbstkundgabe (was ich von mir selbst kundgebe)

3. Beziehung (was ich von dir halte und wie wir zueinander stehen)

4. Appell (wozu ich dich veranlassen möchte)

Ein Beispiel

Dazu ein einführendes Beispiel: Ein Ehepaar im Auto; die Frau fährt und der Mann sagt, auf die Verkehrsampel zeigend: „Du, da vorn ist grün“: Die vier Seiten dieser Nachricht können nun sein:

Abb. 5: Ehepaar beim Autofahren; aus: Schulz von Thun, 1984, S. 25

1. Sachinhalt: Farbe der Ampel „grün”

2. Selbstkundgabe: „Ich passe mit auf.”

3. Beziehung: „Ich muss mit aufpassen, weil Du eine schlechte Fahrerin bist.“

4. Appell: „Fahre doch schneller!”

Das einfache Sender-Empfänger-Modell wird also im Hinblick auf die Nachricht differenziert.

Die Nachricht im Sender-Empfänger-Modell

Abb. 6: Die vier Seiten einer Nachricht; aus: Schulz von Thun, 1984, S. 30

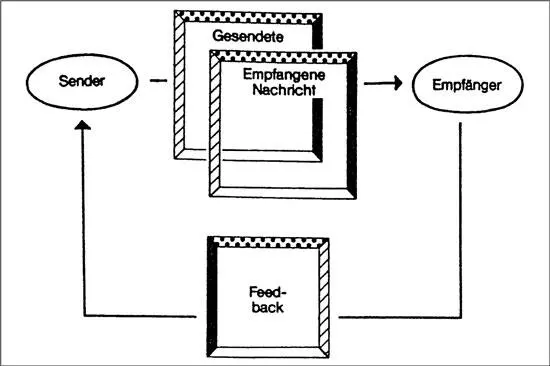

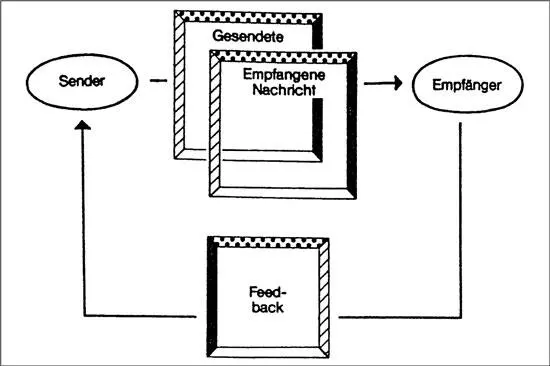

Nun ist es aber sicherlich so, und die vorigen Abschnitte belegen dies ja, dass die empfangene Nachricht nicht unbedingt mit der gesendeten identisch ist. Wahrnehmungen, Einstellungen, implizite Theorien oder Vorurteile führen zur subjektiven Bearbeitung. Es muss also zwischen gesendeter und tatsächlich empfangener Nachricht unterschieden werden.

Kommunikationsstörungen

Kommunikationsstörungen und Missverständnisse sind umso gravierender, je unähnlicher gesendete und empfangene Nachricht zueinander stehen. Solche Schwierigkeiten lassen sich sehr minimieren, wenn der Empfänger eine Rückmeldung („Feedback”) gibt: Also darüber, wie er die Nachricht aufgefasst hat. Das ideale Modell zwischenmenschlicher Kommunikation sieht daher nach Schulz von Thun (1981, S. 81) so aus:

Feedback

Abb.7: Vervollständigtes Modell der zwischenmenschlichen Kommunikation

Mit einer Nachricht werden, wenn auch mit unterschiedlichem Gewicht, stets alle vier Aspekte gleichzeitig übermittelt. Die Empfänger sollten daher fähig sein, auch alle vier Aspekte in ihrer Bedeutung zueinander gleichzeitig zu empfangen. Anschaulich dargestellt: Der ideale Empfänger hat vier Ohren (das „Sach-”, das „Beziehungs-”, das „Selbstoffenbarungs-” und das „Appell”-Ohr; Schulz von Thun, S. 44 – 45).

„Der vierohrige Empfänger“

Voreingenommenheit beim Empfänger, wenn er also „auf einem Ohr besonders gut“ hört, führt zu Missverständnissen. Da mag der eine einen Appell hören, der gar nicht gemeint war, der andere hört vielleicht den Beziehungsaspekt heraus, der Dritte wiederum hört nur den Sachinhalt und überhört vielleicht sehr gern den damit verbundenen Appell.

In Band 2 seines „Miteinander reden” differenziert Schulz von Thun allerdings in zweifacher Hinsicht:

Demnach gibt es das „ideale” (immer förderliche, angemessene) Kommunikationsverhalten nicht, sondern muss aus den Besonderheiten der Gesamtsituation abgeleitet werden.

Nicht nur in situativer, sondern auch in personaler Hinsicht scheint eine weitere Differenzierung sinnvoll – denn nicht für alle Persönlichkeiten können die gleichen Empfehlungen gelten.

Читать дальше