Für die Pflege von Pflanzungen im Garten oder öffentlichen Grün lässt sich eine wichtige Erkenntnis hinsichtlich der Erhaltung der Artenvielfalt ableiten: Wenig Stress kombiniert mit geringen Störungen ist zumindest auf produktiveren Standorten ungünstig, da aggressive, konkurrenzstarke Arten auf Dauer gefördert werden. Andererseits bedeuten hohe Intensitäten von Stress und/oder Störungen keine guten Lebensbedingungen für die meisten Pflanzenarten (übrigens auch nicht für die Mehrzahl der kurzlebigen Unkräuter). Im Allgemeinen wird die größte Artenvielfalt in einer Pflanzengemeinschaft durch moderate Intensitäten von Stress und/oder Störungen gefördert und erhalten.

Ökologische Strategien als Grundlage in der Pflege

Die von Hansen und Stahl (1981) für Gartenstandorte entwickelten Lebensbereiche der Stauden geben wichtige Hinweise für standortgerechte Artenkombinationen und geeignete Anordnungsmuster (Geselligkeitsstufen). Damit wird allerdings nur ein Ist-Zustand zum Zeitpunkt der Pflanzung betrachtet. Die zukünftige Entwicklung und Dynamik einer Pflanzung lässt sich dagegen nicht abschätzen: Es fehlen Angaben zum Konkurrenzverhalten und zur ökologischen Funktion der Arten. Die Kenntnis der ökologischen Strategie kann hier als zusätzliche Information helfen, die Dynamik gestalteter Pflanzengemeinschaften besser zu verstehen und durch gezielte Pflegeeingriffe zu steuern.

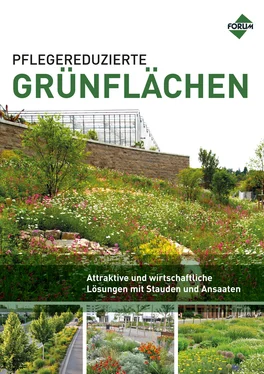

Während Stress beispielsweise durch geringere Wasser- und Nährstoffgaben verstärkt werden kann, können Störungen durch die Häufigkeit und Intensität mechanischer Pflegeeingriffe (Hacken, Teilrückschnitt, Mahd) gesteigert werden. Ordnet man verschiedene Pflanzungstypen aus dem öffentlichen Grün nach den Intensitäten von Stress, Störungen und Pflegebedarf, so zählen traditionelle Beetstaudenrabatten, Wechselflorpflanzungen und Zierrasenflächen zu den pflegeaufwendigsten Gartenstandorten, weil sie regelmäßige Störungen erfahren und nur geringem Stress ausgesetzt sind. Solche Pflanzungen werden stets auf nährstoffreichen bzw. durch Düngung verbesserten Böden angelegt, auch wenn viele der in Rabatten verwendeten Pflanzen in der Natur auch an weniger produktiven Standorten noch gut gedeihen.

Während Pflanzungen aus Arten der Hochstaudenfluren sich für produktive Gartenstandorte mit wenig Stress und gleichzeitig geringen Störungen eignen, lassen sich Einjährigenwiesen, Staudenwiesen, anspruchsvollere Schattenpflanzungen und Pflanzungen aus vorwiegend Wildstauden mit Beetstaudencharakter gut auf mittleren Standorten mit mäßigen Intensitäten von Stress und/oder Störungen entwickeln, verbunden mit einem mittleren Pflegeaufwand.

Nehmen die Störungen am Standort ab, aber gleichzeitig die Wachstumseinschränkungen zu (mäßige bis geringe Nährstoffverfügbarkeit, Trockenstress, Schattendruck), sind ökologisch und funktional orientierte Pflanzkonzepte, wie Mischpflanzungen aus Wildstauden (z. B. „Silbersommer“) besonders geeignet. Ebenso lassen sich hier Staudenwiesen, Steppenheidepflanzungen und bodendeckende Pflanzungen unter Gehölzen einordnen. Der Pflegeaufwand ist moderat bis gering. An Sonderstandorten mit starkem Stress, wie beispielsweise extensive Dachbegrünungen, Kiesgärten, Mauerkronen und Mauerfugen, kommt ausschließlich die Verwendung von stresstoleranten Arten infrage. Der Pflegeaufwand kann hier sehr gering sein.

Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung in der Pflanzenverwendung

Die Anwendung der ökologischen Strategien in der Pflanzenverwendung und im Pflegemanagement von Staudenpflanzungen ist erst in den letzten Jahren verstärkt beachtet und umgesetzt worden. Insbesondere bei ökologisch-naturalistischen Pflanzungstypen könnten die Strategietypen neben der Lebensbereichseinordnung ein zusätzliches Entscheidungskriterium für eine ökologisch ausgewogene Pflanzenzusammenstellung sein. Allerdings gibt es bisher keine Listen mit Strategiezuordnungen für Gartenpflanzen, die für die Pflanzplanung herangezogen werden könnten. Für die Flora von Deutschland haben Klotz et al. (2002) ökologische Merkmale, unter anderem Strategietypen, in einer Datenbank zusammengestellt, die als Anhaltspunkt für eine Einordnung dienen können. Für die praktische Anwendung in der Pflanzenverwendung lassen sich viele Gartenpflanzen nach morphologischen Kriterien und aus der gärtnerischen Erfahrung heraus zumindest grob einzelnen Strategietypen zuordnen.

(2) Werden Stauden im verkehrsbegleitenden Grün eingesetzt, sind stresstolerante Pflanzenkombinationen gefragt. Mittelstreifen der B 3 in Bensheim. (Bild: © Cassian Schmidt)

Ein Problem bei der Anwendung des CSR-Modells zeigt sich bei der Interpretation der Faktoren Stress und Störung hinsichtlich genauer Pflegemaßnahmen. Um wirklich etwas mit den Strategiezuordnungen anfangen zu können, sind zusätzliche Informationen erforderlich: Beispielsweise zur Art, Intensität und dem Zeitpunkt der erforderlichen Störung oder Angaben über die Gewichtung der Stressfaktoren, also ob es sich um Nährstoffmangel, Lichtmangel, Trockenstress, Wasserüberschuss oder Kombinationen aus mehreren Faktoren handelt. Die Strategiezuordnungen müssen also jeweils auf bestimmte Standorte (Lebensbereiche) und Pflanzungstypen bezogen werden. Wird dies beachtet, könnten durch die Kombination kompatibler Strategietypen mit ähnlichen Konkurrenzeigenschaften dauerhafte Pflanzenmischungen kreiert werden. Die so ausgewählten Arten könnten bei angepasster Pflege voraussichtlich dauerhaft miteinander koexistieren, ohne sich gegenseitig zu verdrängen.

Planung und Staudenpflege auf Basis ökologischer Strategien

Gemeinsamkeiten bei Pflanzungstypen mit ähnlichem Pflegebedarf lassen sich schon deutlich im Vegetationsbild erkennen: Ein ähnlicher Aufwuchstyp (Hochstauden/Matten bildende Stauden/Halbsträucher) oder der jahreszeitliche Entwicklungsrhythmus (Vorsommer-/Hochsommerblüher oder frühgrünend/spätgrünend) sind wichtige Kriterien zur Abgrenzung. Ähnliche Aufwuchstypen sind meist auch an vergleichbare Standortbedingungen beziehungsweise Lebensbereiche gebunden.

Die gezielte Planung von Staudenflächen nach ökologischen Strategietypen und den Lebensbereichen kann dazu beitragen, den Pflegeaufwand von Pflanzungen deutlich zu reduzieren und gleichzeitig deren Nachhaltigkeit zu erhöhen. Pflegestrategien haben aber auch ästhetische Auswirkungen: Sie unterstreichen und betonen den Charakter des jeweiligen Pflanzungstyps.

Entwicklung nachhaltiger Pflegekonzepte

Die ökologischen Strategietypen nach Grime stellen ein wertvolles Hilfsmittel zur Abschätzung der langfristigen dynamischen Entwicklung und des Pflegebedarfs unterschiedlicher Pflanzungstypen dar. Das anzustrebende Pflegekonzept und die notwendige Pflegeintensität ergeben sich sowohl aus der ökologischen Strategie der Pflanzenzusammensetzung als auch aus dem jeweiligen Entwicklungszustand (Sukzessionsstadium) der Pflanzengemeinschaft. Neuanlagen haben beispielsweise gegenüber eingewachsenen Pflanzungen immer einen erhöhten Pflegebedarf. Mithilfe optimierter Pflegemethoden, die sich an den pflanzlichen Überlebensstrategien orientieren, können drei grundsätzliche Pflegestrategien für Staudenpflanzungen entwickelt werden.

Pflegekonzept für konkurrenzstarke Pflanzungstypen

Die Mehrzahl der Pflanzenstandorte in Gärten, Parks oder dem öffentlichen Grün stellen keine Extremstandorte dar. Auf solchen guten Standorten mit wenig Stress (geringe Wachstumseinschränkungen) sind diejenigen Pflanzengemeinschaften besonders pflegearm, deren Arten hoch, wuchsstark und konkurrenzfähig sind und deren Artenspektrum in dieser Hinsicht aufeinander abgestimmt ist. Der üppige Eindruck einer „C-Pflanzengemeinschaft“ entspricht dem Charakter von nährstoffreichen Wiesen, montanen Hochstaudenfluren, Staudensäumen, Gehölzrändern und lichten Gehölzbereichen. Auch die meisten Arten der nordamerikanischen Hochgrasprärien frischer bis feuchter Standorte lassen sich hier einordnen. Im Stadtgrün sollten C-Strategen vorwiegend in den Lebensbereichen frische bis feuchte Freifläche, frischer bis feuchter Gehölzrand und Beet verwendet werden.

Читать дальше