Al planificar prevemos acciones para sujetos potenciales: nosotros como docentes —u otros, si la secuencia se elabora en otros contextos o niveles de gestión del currículum, un aspecto sobre el que volveremos en la pregunta 28— y los alumnos. Y lo hacemos, además, desde un modo particular de entender la relación entre estos sujetos potenciales: ¿qué rol asumirá el profesor?, ¿y los alumnos?

No se trata, claro, de una previsión absolutamente libre, porque nuestras prácticas se encuentran condicionadas por los niveles previos del currículum y por diferentes factores contextuales, propios de la institución educativa, pero también más amplios, vinculados al modo en que son concebidas las disciplinas, el rol docente, etc. Tampoco es completa, porque la educación es dinámica y siempre quedan aspectos que se resuelven desde la práctica misma, en la interacción con los alumnos.

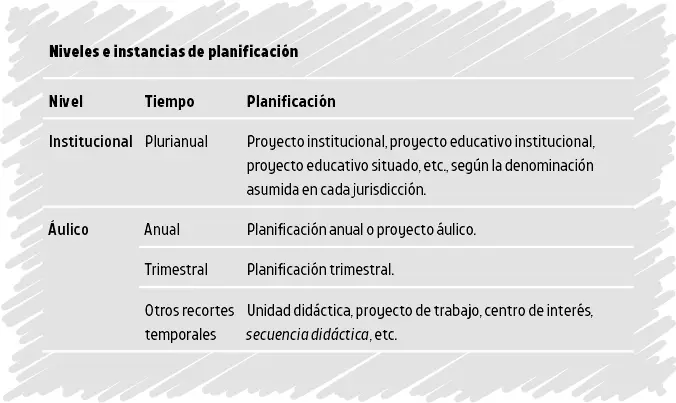

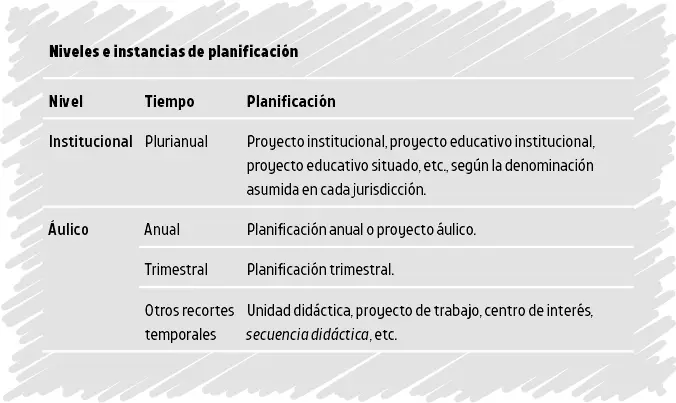

La planificación, por tanto, es el resultado de ese proceso de anticipación y puede plasmarse en documentos diversos en función del nivel o período para el que fue elaborada: proyecto educativo institucional, proyecto áulico o planificación anual, planificación trimestral, unidad didáctica, proyecto de trabajo, centro de interés, secuencia didáctica, etc., según las modalidades de planeamiento que adopte cada jurisdicción, nivel o institución.

Dado que la finalidad de toda programación es práctica, no resulta posible pensar en diseños generales y abstractos. Es, por el contrario, una anticipación situada que remite a un tiempo, un lugar geográfico, una institución, pensada para orientar las acciones en ese contexto real y concreto.

Hay que destacar una dimensión fundamental de la planificación: la imaginación. Para planificar imaginamos cómo aprenderán nuestros alumnos, cómo acompañarlos, qué recursos resultarán mejores para ello, etc. Sin embargo, esa dimensión no se acaba con el diseño (áulico, de secuencias didácticas, etc.), sino que se sostiene permitiéndonos revisar nuestras propuestas en el aula para realizar ajustes y buscar recorridos alternativos cada vez que resulte necesario.

La planificación, por tanto, es una instancia de toma de decisiones didácticas y pedagógicas en la que revisamos y explicitamos intenciones, anticipamos escenarios y sucesos futuros y definimos un recorrido, un itinerario que compartiremos con los alumnos, a modo de mapa de un territorio. Como un mapa, la planificación también orienta nuestra actuación docente, sin que esto implique recorridos fijos y cerrados.

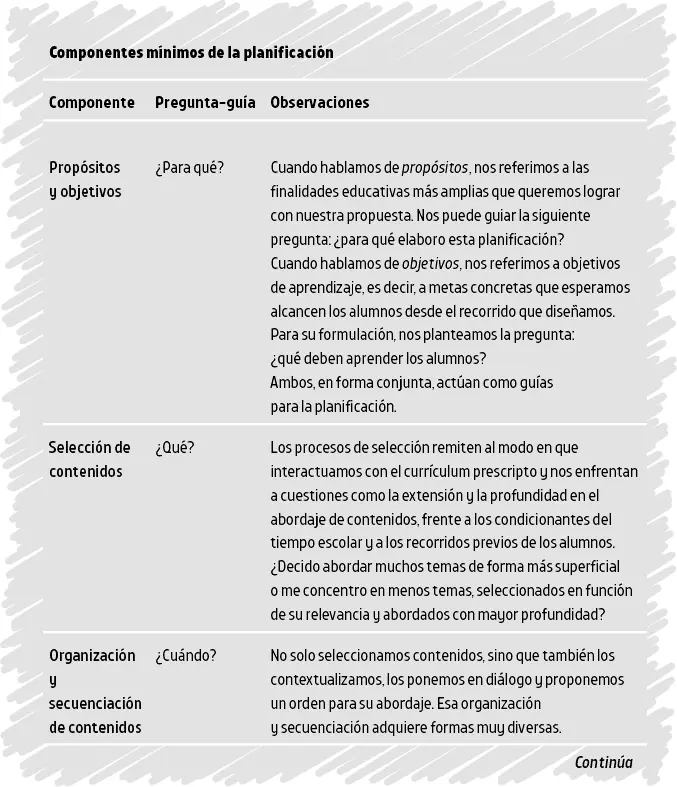

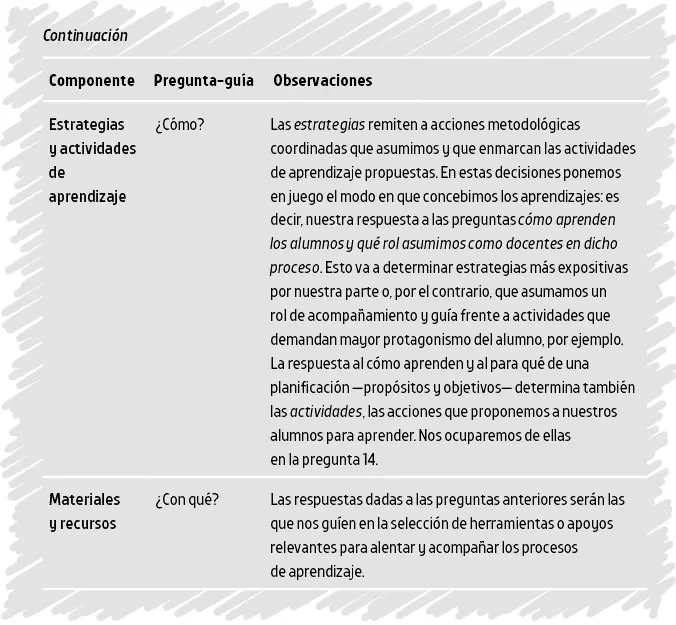

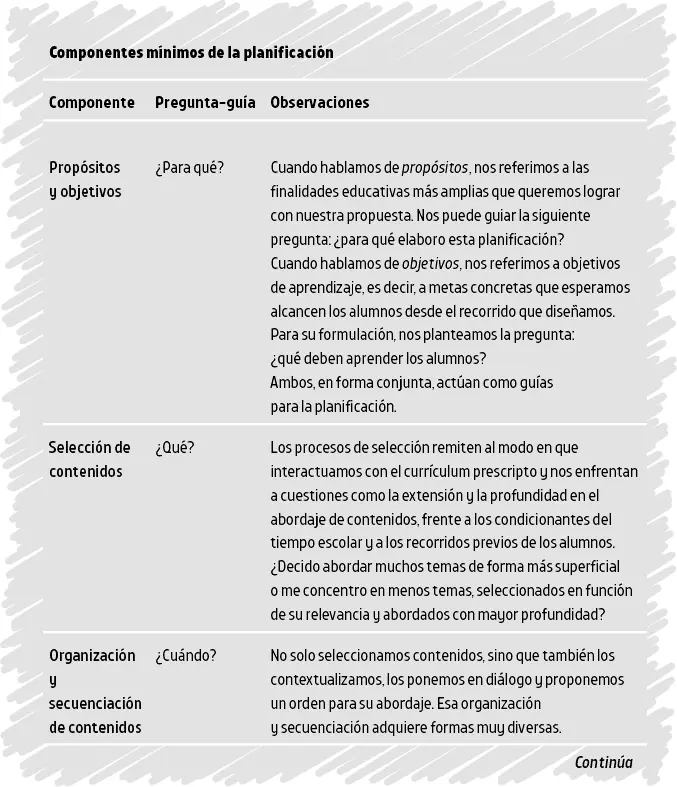

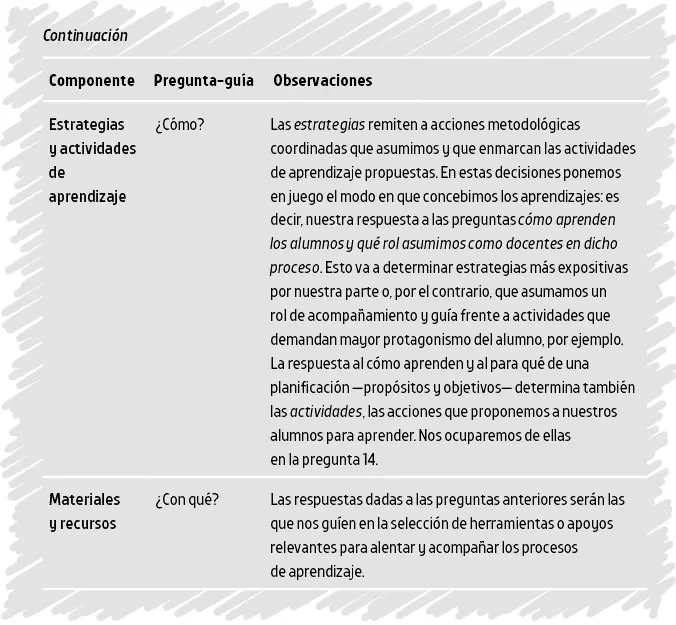

En el diseño de toda planificación intervienen componentes mínimos, en estrecha relación entre ellos. Aunque con variaciones en sus propuestas, diferentes autores, entre ellos, los pedagogos argentinos María Cristina Davini, Daniel Feldman, Silvina Gvirtz y Mariano Palamidessi, coinciden en marcar como esenciales:

Propósitos y objetivos.

Propósitos y objetivos.

Selección, organización y secuenciación de contenidos.

Selección, organización y secuenciación de contenidos.

Estrategias y actividades de aprendizaje.

Estrategias y actividades de aprendizaje.

Materiales y recursos.

Materiales y recursos.

A esta lista pueden sumarse otros componentes, como instancias y estrategias de evaluación , sobre los que volveremos al analizar los componentes de una secuencia didáctica en la pregunta 13.

La secuencia didáctica, en tanto unidad de planificación, involucra estos componentes esenciales que mencionamos, por lo que conviene tener presentes algunas primeras caracterizaciones generales al respecto.

4

¿Son lo mismo una secuencia didáctica, una secuencia de actividades y una secuencia de contenidos?

Las expresiones secuencia didáctica, secuencia de enseñanza-aprendizaje y secuencia de actividades suelen usarse de forma indistinta.

Hecha esa aclaración inicial, aquí preferimos la denominación secuencia didáctica para referirnos a una unidad de planificación estratégica, dado que enfatiza las decisiones didácticas asumidas y nos permite pensar en los diferentes factores que se ponen en juego al planificar. Recordemos que la Didáctica toma como objeto de estudio los procesos de enseñanza y de aprendizaje y todo lo que se relaciona con ellos.

En el caso de la expresión secuencia de enseñanza-aprendizaje, el foco está puesto en el vínculo pedagógico entre docente y alumno y en la intencionalidad de la propuesta, aspectos incluidos en toda decisión que podamos asumir como didáctica.

En lo que respecta a secuencia de actividades, entendemos que esta denominación focaliza la articulación entre las tareas, condición necesaria pero no suficiente para el diseño de una secuencia didáctica.

Sin embargo, más allá de la opción asumida en este trabajo, reiteramos que las tres expresiones mencionadas conviven como sinónimos en diferentes materiales teóricos.

Algo diferente ocurre con la expresión secuencia de contenidos: remite a las decisiones vinculadas a la progresividad de los contenidos en la planificación. La secuencia de contenido será entonces una de las dimensiones de la secuencia didáctica, vinculada a la organización que otorgamos a los contenidos, por lo que posee un alcance menor que la expresión secuencia didáctica. Dicho de otro modo: toda secuencia didáctica involucra una secuencia de contenidos, pero ese ordenamiento no constituye una secuencia didáctica en sí misma.

Pongamos otro ejemplo: los libros de texto proponen secuencias de contenidos —una organización en el tiempo, articulaciones, etc.— sin que estas constituyan secuencias didácticas desde los requisitos que hemos ido enumerando, fundamentalmente en lo que respecta a su carácter estratégico y situado.

5

¿Cuando hablamos de secuenciación nos referimos a la organización de secuencias didácticas?

La secuenciación o secuenciación didáctica forma parte del proceso de planificación e implica una progresión, un ordenamiento en el tiempo de contenidos, objetivos, actividades, etc., a partir de criterios diversos.

Usualmente, al referirnos a la planificación suele aparecer la expresión “secuenciación de contenidos” para dar cuenta del orden que estos adquieren. A esta noción se asocia también la de secuencia de contenidos que abordamos en nuestra pregunta anterior.

En su libro Didáctica general. Aportes para el desarrollo curricular , el pedagogo argentino Daniel Feldman enumera algunos criterios posibles para dicho ordenamiento:

complejidad creciente, aumento de la extensión, aumento de la profundidad en el tratamiento, ámbitos de experiencia, recorridos más o menos “lógicos” teniendo en cuenta el tipo de material, recorridos más o menos razonables teniendo en cuenta rasgos de los alumnos en relación con el aprendizaje; recorridos marcados por aprendizajes anteriores o por una apreciación acerca de las posibilidades actuales. (p. 54).

Читать дальше

Propósitos y objetivos.

Propósitos y objetivos.