Margarita cruzó la calle y él la siguió, pero desde lejos. ¿Cómo se iba a atrever a hablarle ahora? Cuando él empezó a cruzar la calle vio que una camioneta gris todoterreno con vidrios polarizados avanzaba muy despacio. Dogboy se quedó helado. Todos los que vivían en la calle les tenían miedo a las camionetas grises. Todos sabían que la mayoría de los baleados desde algún carro eran baleados precisamente desde camionetas grises todoterreno con vidrios polarizados.

En otra ocasión habría dado la vuelta y habría salido corriendo, pero Margarita lo atraía como un imán. El miedo lo llenó de frío. Pero continuó, tiritando en el sol matinal. Él y los perros cruzaron la calle enfrente de la camioneta gris.

Pero no oyó ningún disparo.

De las ventanillas no asomaron cañones de fusiles. La camioneta siguió avanzando despacio, muy despacio.

La distancia que lo separaba ahora de Margarita era de cincuenta metros. Aligeró el paso. La camioneta gris se acercó a ella. Él quería gritarle a Margarita para alertarla. “¡Cuidado con esa camioneta gris!”, quería gritarle. Pero quizá era ridículo. Era un carro común y corriente, ¿o no?

Margarita dobló en una esquina. Y lo mismo hizo la camioneta gris.

No había duda de que la camioneta iba siguiéndola.

La camioneta aceleró. Cuando alcanzó a la muchacha de vestido rojo, rodó muy despacio a su lado. Alex vio que el vidrio de la ventanilla polarizada del asiento trasero descendió y que Margarita habló con alguien que estaba dentro de la camioneta.

Alex caminó más rápido. Ahora estaba justamente detrás de Margarita.

“¡Cuidado!”, le quería gritar otra vez, pero tampoco ahora se atrevió. Margarita se rio con el hombre de la camioneta y giró la cabeza haciendo volar su cabello negro. Después, todo sucedió muy rápido.

La puerta trasera se abrió y de ella salió un hombre alto y un poco canoso que agarró a Margarita del brazo. Alex vio cómo ella entró a la camioneta gris y cómo el hombre se metió después y se sentó junto a ella en el asiento trasero. Al momento, la camioneta arrancó bruscamente, giró en U y volvió en dirección a la calle Real.

Cuando la camioneta pasó de regreso por la calle estrecha, Alex Dogboy pudo ver bien a Margarita. Iba sentada en el asiento trasero con su vestido rojo. Justo cuando pasaron, el hombre que iba atrás volteó a verlo, Alex sintió como si hubiera recibido un disparo. El hombre que iba sentado junto a Margarita era George.

El extranjero George. El bandido George. El hombre que una vez los había engañado a él y a otros cinco niños de la calle y los había encerrado. El hombre de quien se decía que raptaba niños para venderlos en el extranjero.

Dogboy corrió detrás de la camioneta, con los perros galopando a su lado.

Por fin pudo gritar:

—¡Paren! ¡Margarita! ¡Margarita! ¡Paren!

Pero la camioneta todoterreno siguió a la misma velocidad. Y mientras él corría tratando de alcanzarlos, se acordó de la historia que les había contado a todos la noche anterior. La historia de Sara, la muchacha que fue raptada por el duende y nunca más se volvió a ver.

Eso no podía pasarle a Margarita.

No podía desaparecer sin dejar rastro.

Alex corrió detrás de la camioneta gris en la larga calle Real. “Margarita, Margarita”, retumbaba en su cabeza. Trató de correr más rápido. Pero se sentía como drogado, como en los tiempos en que inhalaba pegamento. Sentía las piernas torpes y pesadas, y cuando llegaron al parque del Obelisco no pudo correr más.

La camioneta gris donde iba Margarita desapareció de su vista.

En busca de una muchacha raptada

Jadeante, sudoroso y desesperado, se quedó parado en medio de la calle. Despertó hasta que un autobús le tocó la bocina y tuvo que subirse a la acera.

Se dejó caer contra un muro.

Los perros, que también habían venido corriendo, se echaron frente a él en la acera. Canelo le lamió la mano. Alex sintió la lengua áspera y caliente en su mano, pero hoy eso no le dio ningún consuelo.

Porque estaba seguro de haber visto a George. Era George quien había hablado con Margarita y la había hecho entrar a la camioneta. El extranjero George, que se lo había llevado con engaños a él mismo, cuando todavía era nuevo en la calle. George le había parecido bueno y amable, pero su cocinera había revelado que él vendía niños. Y seguramente también niñas. Alex ya no quería pensar. No se quería ni imaginar lo que les podía pasar a las niñas que eran vendidas.

¿Debería ir a la estación de Policía que estaba allá para contarles a los policías lo que había pasado? No. La experiencia que él tenía con la Policía era demasiado negativa. Además sabía que no iban a escucharlo ni le iban a creer a él, que vivía en la calle.

Por supuesto podía ir al orfanato donde vivía Margarita. Pero tampoco eso quería hacer. Ahí todos iban a estar enojados con él porque se había escapado, y también iban a intentar obligarlo a quedarse.

Mientras sus pensamientos daban vueltas como ratones borrachos en su cabeza, Alex llegó a una conclusión: el único que podía hacer algo era él. Puesto que era el extranjero George quien se había llevado a Margarita, seguramente la había conducido a la misma casa donde los llevaron a él y a los otros cinco niños.

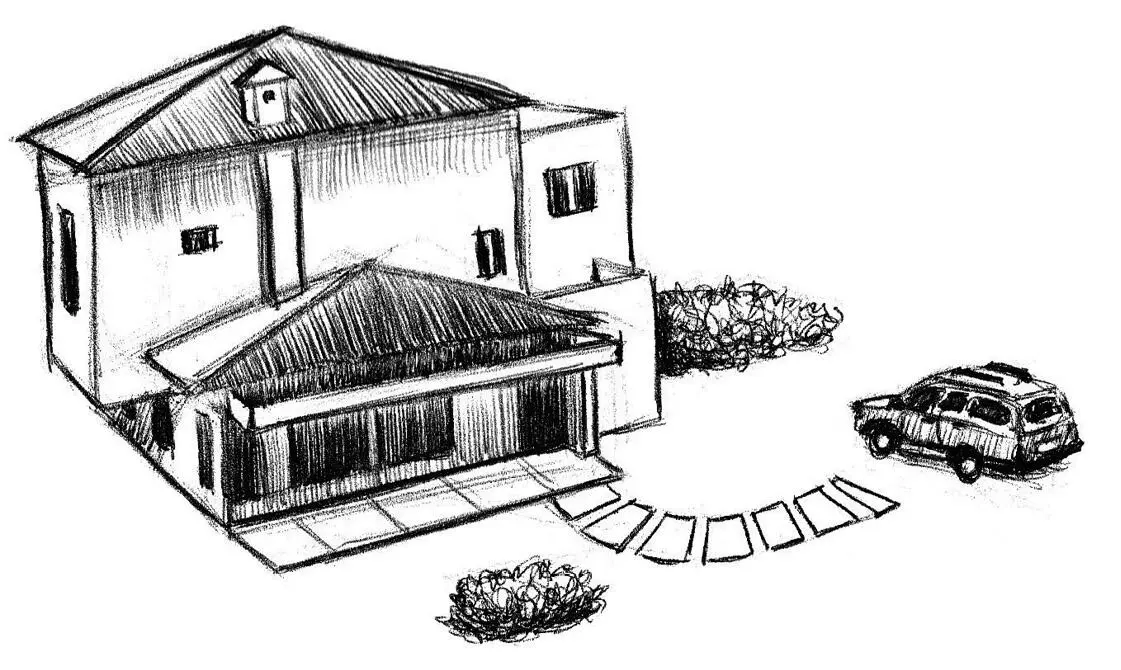

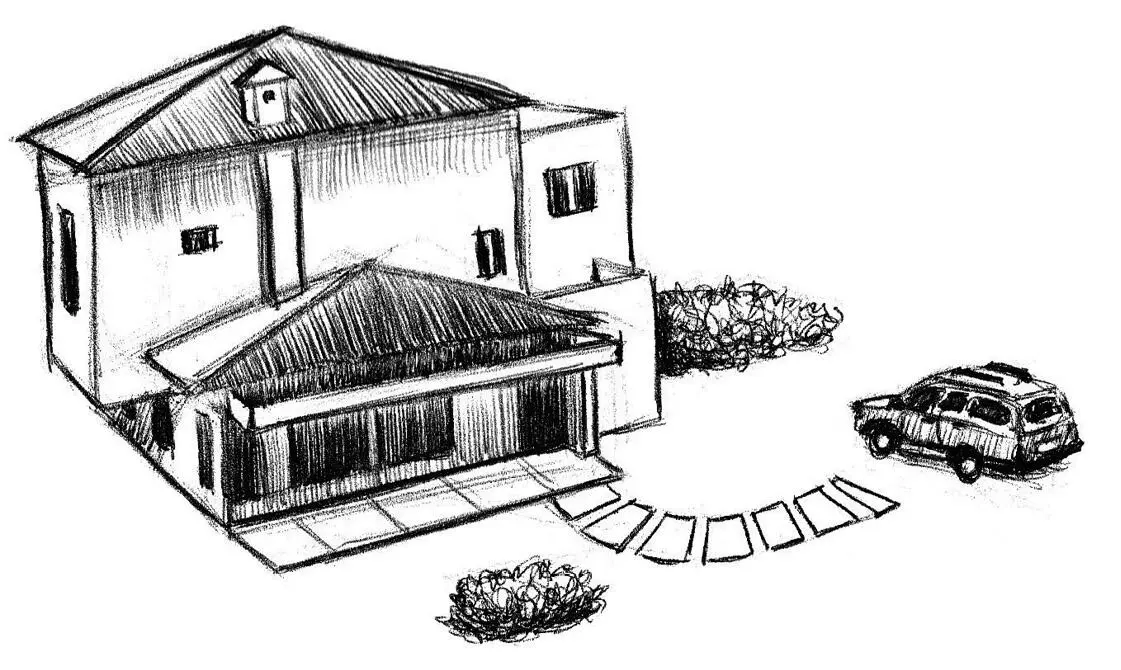

Cerró los ojos y vio la casa con claridad. Era una casa blanca, rodeada por un amplio jardín. Alrededor había un muro alto, con alambres de púas que la cocinera había dicho que tenían electricidad y mataban a quien los tocara.

Pero ¿dónde quedaba la casa?

Recordó que George había conducido la camioneta todoterreno gris por una calle que serpenteaba subiendo una montaña, y recordó también una vista muy bonita de la ciudad. La casa tenía entonces que quedar en algún lugar de las montañas al sur de la ciudad.

Pero ¿cómo se llamaba el lugar?

Apretó los ojos aún más y pensó. Emergieron dos palabras: San Antonio.

El vendedor de periódicos, Juan Alberto, venía caminando en la acera. Alex acostumbraba hablar con él.

—Hola, Juan Alberto. ¿No sabe si hay un lugar que se llama San Antonio, que queda en las montañas en las afueras de la ciudad? Es un lugar con casas bien grandes.

—Sí, San Antonio es un barrio muy bonito. Ahí solo viven ricos.

Juan Alberto le dijo que a San Antonio se podía ir en autobús.

Alex metió las manos en los bolsillos de sus jeans y buscó, aunque ya sabía que no tenía nada. No tenía ni un solo lempira. El dinero que doña Leti le había dado ayer, por su ayuda con el puesto, se le había acabado en la noche. Y no tenía nada ahorrado.

Juan Antonio le dio unas palmaditas en el hombro y sacó un billete.

—Aquí tienes para el autobús.

Alex Dogboy puso el dedo índice en el timbre que estaba en el muro que rodeaba la casa. Estaba seguro de que este era el lugar. En el mismo momento en que puso el dedo en el timbre supo que estaba haciendo una estupidez. Nadie sabía que él estaba aquí. Ni siquiera había traído a los perros. Había sido una estupidez no traer a los perros. Ahora no tenía a nadie que lo defendiera. ¿Qué pasaba si quien abría era un guardián, un gorila con pistola y garrote? ¿Y qué pasaba si era el mismo George quien abría, el amable fantasma George? Seguramente el fantasma George iba a reconocerlo. Lo iba a coger del brazo, lo iba a meter en la casa y lo iba a encerrar en aquel cuarto del segundo piso donde lo había encerrado la vez pasada.

Alex sentía náuseas del miedo. Sin embargo, no se movió de su lugar.

Читать дальше