Wie sich herausstellte, hing das Merkmal Plastizität erkennbar mit dem Ausführen und das Merkmal Stabilität mit dem Vermeiden bestimmter Verhaltensweisen zusammen.

Menschen mit hohen Werten auf der Grundachse „Plastizität“ zeigten sich als Menschen voller Tatendrang, Begeisterungsfähigkeit und mit einem hohen Kommunikationsbedürfnis. Sie liebten es, eine Party vorzubereiten, erzählten gerne Witze und Geschichten, hatten eine große Anzahl von Freunden und Bekannten, schrieben gerne Liebesbriefe, besuchten oft Veranstaltungen, gingen gerne aus, fühlten sich häufig positiv gestimmt und zeigten das auch – konnten aber genauso Stunden mit Tagträumereien verbringen. Ein großer Teil von ihnen zeigte Wärme und Humor, sie blickten auf viele Dates, Reisen und Vergnügungen zurück. Die Anzahl der Sexualpartner war deutlich höher als bei ihren „Stabilitätskollegen“. Sie hatten aber auch mehr Alkoholsorgen und machten häufiger Diäten.

Menschen mit einer hohen Ausprägung des Persönlichkeitsmerkmals „Stabilität“ fielen weniger durch ein bestimmtes Verhalten als durch Vermeidung auf. Ganz oben auf der Vermeidungsliste standen Kontrollverlust und ganz allgemein Risiken. Sie verloren selten die Fassung, machten keine Schulden, waren vorsichtig im Umgang mit Suchtmitteln wie z. B. Alkohol, schafften sich kein Motorrad oder andere potenziell gefährliche Geräte an, bei einem Streit flippten sie nicht aus und knallten nicht vor Wut mit Türen. Sie vermieden aber auch angenehme Überschwänglichkeit wie eine Partynacht, eine ausgedehnte Shoppingtour oder auch nur ein Frühstück im Bett. Für ihre Abgeklärtheit wurden sie mit einem ruhigeren Schlaf und seltenen Albträumen belohnt. Menschen von hoher Stabilität erleben weniger Ärger, weniger Nervosität und Gereiztheit, weniger Übergewicht, aber auch: weniger Sex, weniger Heiterkeit und weniger angenehmen Überschwang.

Übrigens sind Stabilität und Plastizität keine Gegensätze, sondern voneinander unabhängige Systeme. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass eine lebhafte Person, die ihre Zeit gerne mit anderen verbringt und Anregungen sucht, gleichzeitig ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit und Behaglichkeit hat. Das kann sich hervorragend ergänzen (dann spricht man von „Stimmigkeit“ – beides passt zu der Person und widerspricht sich nicht). Es kann aber auch zu einem Widerstreit der Bedürfnisse kommen, der dann Stress und innere Konflikte heraufbeschwört.

Dass Stabilität und Plastizität wichtige Teile der Persönlichkeit sind, ist unter Persönlichkeitsforschern inzwischen eine anerkannte Tatsache. Allerdings erklärt jedes Modell nur einen Bruchteil der bunten Vielfalt der Persönlichkeiten. Denn: Jeder Mensch ist einzigartig. Kein Raster wird all den vielen Facetten und Widersprüchen seines Wesens gerecht.7

Introvertiertheit: Angeboren, anerzogen oder selbstgemacht?

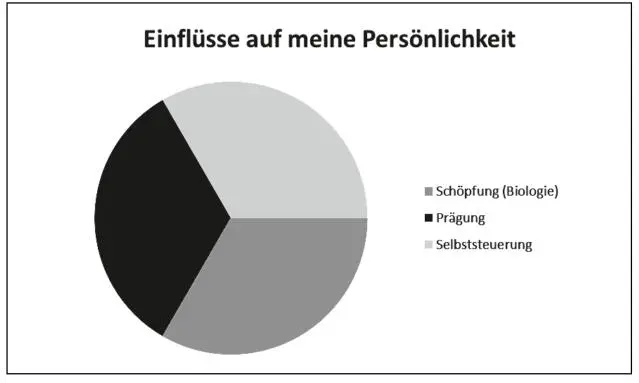

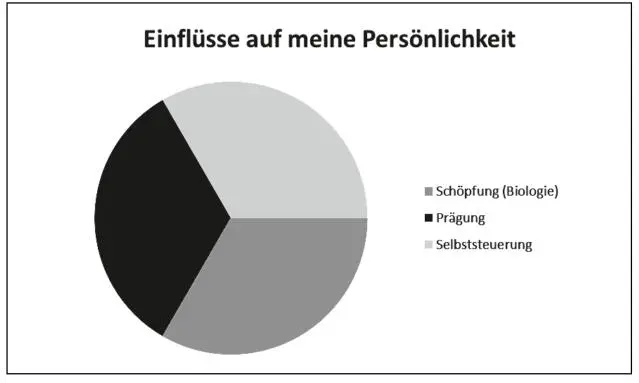

Unsere Persönlichkeit wird durch drei Bereiche geformt und beeinflusst:

„Introvertiert: Ruhe ausstrahlen – Zeit für mich und andere nehmen – sich auf das Wesentliche fokussieren – achtsamer mit sich sein – einfach über den Dingen stehen.“

Helga Rohra, Demenzaktivistin

Biologie, Prägung und Selbststeuerung formen meine Persönlichkeit. In der Grafik oben sind alle Bereiche gleich aufgeteilt – das ist in der Realität nicht so. In Wirklichkeit ist der Einfluss der drei Kräfte von Mensch zu Mensch unterschiedlich und verschiebt sich im Laufe des Lebens immer wieder. Der Anteil Schöpfung allerdings ist nachgewiesen stark und bleibt im Laufe unseres Lebens eine stabile Größe: Was mir in die Wiege gelegt wurde, das ist eben da. Ich kann lernen, damit umzugehen, es zu nutzen und zu akzeptieren, aber ich kann in diesem Bereich kein anderer Mensch werden. Ein introvertierter Mensch zu sein ist also weniger eine Sache der Lebensgeschichte, sondern vor allem eine Sache der Biologie (des Geschaffenseins) und, im Laufe unseres Lebens, unserer eigenen Entscheidungen.

Introversion prägt uns also, aber sie legt uns nicht fest.

Ein in seiner Veranlagung eher extrovertierter Mensch kann trotzdem durch Erfahrungen, Prägungen und Entscheidungen dahin kommen, sich introvertiert zu verhalten – und umgekehrt. Dazu ist zum Beispiel die Kultur, in der ich aufwachse, mitentscheidend. Ein in China aufwachsender „Extro“ wird sich wahrscheinlich anders entwickeln als einer in den USA. „Da sich unser Gehirn nach der Geburt noch stark weiterentwickelt, haben auch die Umgebung und die Kultur einen großen Einfluss auf die Ausprägung der Introvertiertheit“, sagt Dr. Sylvia Löhken, die eins der ersten deutschen Bücher zum Thema geschrieben hat.8

Im Laufe eines Lebens gibt es aber nicht nur Prägungseinflüsse und Genetik, auf die ich ja eigentlich nur reagieren kann. Ich selbst nehme ebenfalls Einfluss auf mich: durch meine Entscheidungen und Nicht-Entscheidungen, durch die Sicht auf mich selbst, durch die Wünsche und Ziele, die ich anstrebe. Ich präge mich selbst.

„Der freie Wille gibt uns den Spielraum, die genetisch geprägte und kulturell gefärbte Persönlichkeit zu variieren, wenn ein Thema uns besonders am Herzen liegt“, schreibt Dr. Sylvia Löhken. Das bedeutet: Es ist möglich, als eher extrovertiert geschaffener Mensch durch die Reaktion auf die eigene Geschichte (das wäre dann Prägung), aber auch durch Entscheidungen und Training die introvertierten Anteile der Persönlichkeit zu stärken (das wäre Selbststeuerung). Genauso kann ein Introvertierter lernen, sich wie ein Extrovertierter zu verhalten. Trotzdem bleibt in beiden Fällen mein „Geschaffensein“ stabil. Und in der Regel werde ich für diese erlernten Verhaltensweisen mehr Energie aufwenden müssen als sonst.

Heute ist sehr gut nachgewiesen, dass Intro- bzw. Extrovertiertheit als Charakterzug einen sehr hohen biologischen Anteil hat. Man könnte sogar sagen: Introvertiertheit ist eine uns angeborene und über die Lebensspanne recht stabile Eigenschaft, die nicht nur mit Charakter, sondern unter anderem mit einer typischen Reizverarbeitung im Gehirn einhergeht.

„Das Maß an Stimulation, das Extrovertierte als anregend empfinden, kann für Introvertierte überwältigend oder störend sein.“

Colin De Young, Psychologin

In verschiedenen Studien wurde bei introvertierten Personen eine höhere Hirnaktivität festgestellt – unabhängig davon, ob sie arbeiteten oder sich ausruhten. Möglicherweise dient diesen Menschen die Wendung nach innen als eine Art Schutzwall gegen zu viele Reize.

Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber meine ehemalige Jungscharleiterin erzählt folgende Geschichte:

Da wurde ein junges Mädchen mit in die Gruppe gebracht. Eine andere Gruppenteilnehmerin hatte sie eingeladen, und so saß die etwas übergewichtige, dunkelhaarige Teilnehmerin jetzt in der Gruppe und tat keinen Mucks. Bei der Begrüßung sah sie nicht auf und nuschelte nur sehr leise ihren Namen (Monika?) in Richtung des Fußbodens. Sie sang nicht mit, aber die Andacht schien sie aufmerksam zu verfolgen, ihr Blick hing regelrecht am Mund der Jungscharleiterin. Ansonsten schien sie gut darin, sich fast unsichtbar zu machen. Selbst ihre Bewegungen wirkten zurückgenommen. Sie zog die Schultern hoch, als erwarte sie einen Schlag. Aber das störte keinen, und im Schlepptau ihrer energischen Freundin kam sie ab da regelmäßig zur Gruppe.

In der 5. Stunde wirkte sie schon etwas lockerer, sang leise mit, und man konnte erahnen, dass sie eine schöne Stimme hatte. Sie lächelte sogar zurück, als die Jungscharleiterin sie anlächelte, und nickte, als sie gefragt wurde, ob sie sich wohlfühle.

Читать дальше