Mehr noch als alles andere war es Papaneks Optimismus, der ihm in Danzig das Leben rettete. Woher sollte er wissen, was hinter der Tür lag? Die Freiheit? Oder ein Erschießungskommando? Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass die Nationalsozialisten unliebsame Häftlinge »auf der Flucht« erschossen, um einen Mord zu vertuschen. Aber Papanek glaubte an das Gute im Menschen – und war mutig genug, das Risiko auf sich zu nehmen. Er öffnete die Tür.

Abgemagert und unrasiert trat er hinaus. Erst ein paar zögerliche Schritte, schließlich schneller. Dann standen plötzlich zwei Männer aus dem Danziger Untergrund vor ihm und brachten ihn weg. Papanek war in Sicherheit. Er hatte überlebt. Der brutale Wachmann stellte sich als heimlicher Rekrut des Widerstands heraus.

Die Genossen schmuggelten Papanek nach Dänemark. Am 7. April 1935 gewann die Danziger NSDAP 59,3 Prozent der Stimmen. Trotz des Terrors gegen politische Gegner und weitverbreiteter Wahlfälschungen war es ihr nicht gelungen, die prognostizierte Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Noch gab es eine Demokratie in Danzig.

Ernst Papanek selbst sah sich durch die Erlebnisse in seinem Optimismus und in seinem unerschütterlichen Glauben an die Menschheit bestätigt. Es war eine Lehre, die er an seine Söhne und später an seine Schüler weitergab.

»Mein Vater war bereit, alle möglichen Opfer zu bringen und alle möglichen Risiken einzugehen, um die Lage von Menschen zu verbessern«, erzählte mir sein Sohn Gus. »Er konnte das tun, weil er fest daran glaubte, dass letztendlich die Kräfte der Wahrheit und der Gerechtigkeit und der Rechtschaffenheit triumphieren würden. Selbst als die deutschen Truppen vor den Toren von Paris standen, sagte er uns immer: ›Letztendlich werden wir gewinnen.‹«

6.

Das Exil wird zum Alltag

Ernst und Lene Papanek waren seit neun Jahren verheiratet, 15 Jahre lang hatten sie sich fast täglich gesehen – bis das Exil die Familie auseinanderriss. »Ich konnte auf keinen Fall mit ihm gehen«, erklärte Lene Papanek rückblickend. »Wir mussten den Kindern ein Zuhause bieten und konnten sie nicht von einem Ort zum anderen schleppen. Und wir hatten einfach nicht genügend Geld. Ich konnte Ernst nur helfen, indem ich bei den Kindern blieb – und für sie nicht nur Mutter, sondern auch Vater und alleiniger breadwinner wurde.« 109

Lene litt unter der Trennung. Um Geld für sich, ihre Söhne und den durch die Weltgeschichte reisenden Ehemann zu verdienen, musste sie mehr denn je arbeiten und übernahm viele Nacht- und Wochenendschichten. Man könnte es auch so sagen: Ernst Papanek schrieb Geschichte und erhielt dafür Lob und Anerkennung, Lene hielt den Laden am Laufen. Es war Mitzi, das treue Kindermädchen der Familie, die Gustl und Schorschi in diesen Jahren erzog. Den dreijährigen Schorschi traf die Trennung am härtesten. Oft weigerte er sich zu essen und spuckte alles aus. »Nichts machte viel Sinn für Georg«, erzählte mir sein Bruder. »Er wusste nur, dass Ernst weg war, und verstand nicht, warum er keinen Vater mehr hatte.« Gustl selbst identifizierte sich sehr mit Papanek und war stolz auf seinen revolutionären Vater, was ihm die Situation erleichterte. Der Achtjährige war jetzt der Mann im Haus und wurde zu einer wichtigen Stütze für Lene. »Gustl musste sehr schnell erwachsen werden«, erinnerte sie sich.

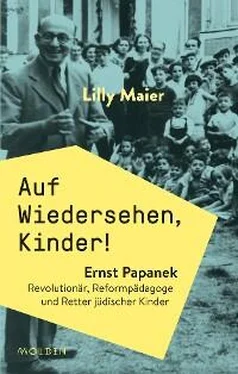

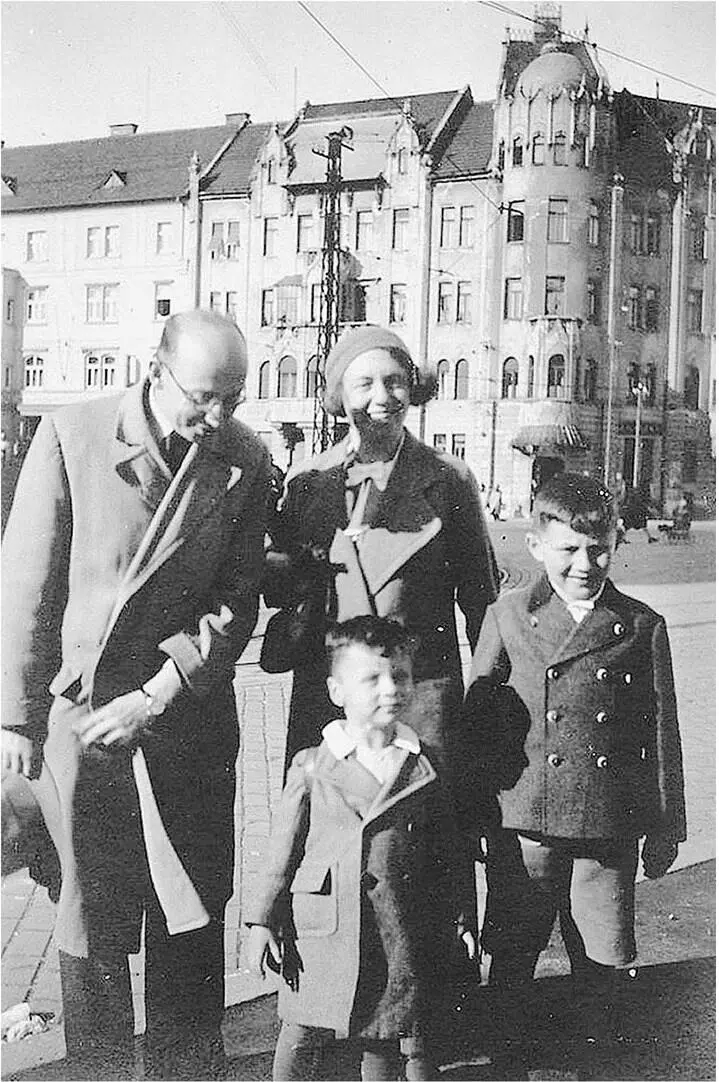

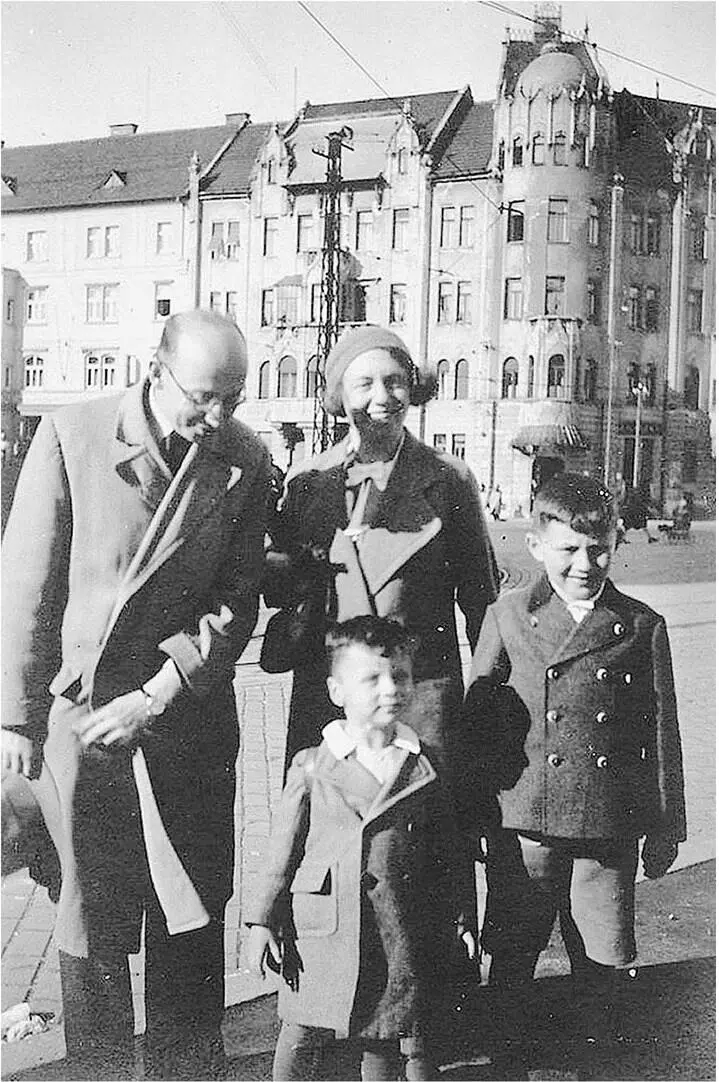

Immer zu Weihnachten und in den Sommerferien besucht Lene Papanek mit Gustl und Schorschi ihren Exilanten-Ehemann – in Belgien, Jugoslawien, Frankreich oder wie hier in der Tschechoslowakei.

Ernst Papanek versuchte seinen Söhnen aus der Ferne ein Vater zu sein. So oft wie möglich schickte er ihnen detaillierte Briefe, Gedichte und Zeichnungen. 110Die Briefe liegen heute in seinem Nachlass im Internationalen Institut für Sozialgeschichte ( Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) in Amsterdam und offenbaren einen ganz anderen Menschen, als ich ihn aus seinen politischen und pädagogischen Schriften kenne. Papanek nahm liebevoll Anteil an den Erlebnissen seiner Söhne, ermahnte sie, wenn sie ihm nicht oft genug antworteten (»Pfui, meine Herren!«), malte kleine Comics als Reisebeschreibungen und entpuppte sich als enthusiastischer Dichter. Fast die Hälfte seiner Briefe verfasste er in Reimform, besonders wenn es etwas zu feiern gab.

»So ’ne Wirtschaft – dieses Kind/ Wächst doch wirklich zu geschwind! Heut’ ist wiederum ein Jahr/ Seit erst sein Geburtstag war!«, schrieb er Gustl im Juli 1934 aus Zürich. Zwei Jahre später gratulierte er Schorschi ganze vier Seiten lang zum Verlust seines ersten Milchzahns: »Anfangs hat man keinen Zahn/ So daß man nicht beissen kann./ Kommt der erste dann herbei/ Grüßt man ihn mit viel Geschrei.«

Zu Lenes Geburtstag rekrutierte er seine Söhne zu einem gemeinsamen Gedicht an ihre Mutter: »Liebe Lene, Alles Schene,/ Alles Beste, Dir zum Feste./ Dich allene, Liebe Klene,/ Woll’n wir feiern und beteiern,/ Vater, Sehne, alle Dene,/ Der mit Glatze, Die mit Mehne.«

Auch an anderen Meilensteinen versuchte Ernst Papanek teilzuhaben: »Mein lieber Gusti! Na, ich höre, daß Du schon großartig Radfahren kannst und nur mehr jedes zweite oder drittemal beim Absteigen hinfällst. Macht nichts, das werden die besten Knie! […] Was macht der Sandkasten? Gräbt Schorschi bis zum Mittelpunkt der Welt oder noch weiter?«

Papanek verzierte viele seiner Briefe mit kleinen, durchaus begabten Zeichnungen: Regen über dem Eiffelturm, er selbst als verschnupfter »Eiszapfen« im kalten Norden, ein Rentier vor einem Indianerzelt. Die zahlreichen Briefe hielten ihn in den Erinnerungen seiner Söhne wach – aber sie waren natürlich kein Ersatz für ein echtes Familienleben. Dabei war es nicht so, dass sich die Papaneks in den Jahren des Exils nie sahen. Aus heutiger Sicht vielleicht überraschend: Lene und die Kinder besuchten Ernst jedes Weihnachten und jeden Sommer!

»Wir haben ihn zweimal im Jahr gesehen, weshalb wir uns ihm sehr nahe fühlten, obwohl er weg war«, erklärte mir Gus Papanek. Die Treffen zu Weihnachten fanden meist in Brünn oder Prag statt. Die Sommerurlaube finanzierte Ernst Papanek auf gewiefte Art und Weise: Er schrieb Artikel für die deutsche Presse in der Tschechoslowakei oder für Pariser Exilzeitungen. Da sich die Medien in Zeiten der Wirtschaftskrise kein Gehalt leisten konnten, bezahlten sie ihn mit Hotel-Coupons – die sie wiederum von Anzeigenkunden erhielten, die kein Geld für Werbung hatten. Eine Win-Win-Situation für alle, die die Papaneks bis an die französische Riviera brachte.

»Das waren großartige Zeiten für uns«, erinnerte sich Gus Papanek. »Ernst hatte eine sehr gute Stimme und sang uns sozialistische Lieder vor. Er erzählte uns Geschichten über seine sozialistischen Aktivitäten, die wir beide sehr bewunderten. Das waren die Höhepunkte unseres Lebens.« Sein Bruder Georg ergänzte 1996 in einem Interview: »Meine Eltern waren glücklich. Wir wussten, dass mein Vater in Sicherheit war und wir hatten während der Sommer eine tolle Zeit. Den Rest des Jahres war es etwas angespannter, weil er auf der Flucht und in Gefahr war.« 111

Lene Papanek hat die Besuche durch viele Fotos im Kinderalbum ihrer Söhne dokumentiert: Im Frühjahr 1935 sah sich die Familie in Bratislava, im Sommer ritt Ernst Papanek mit Gustl und Schorschi barfüßig über den Strand von Nieuport Bains in Belgien. Danach ging es zur Weltausstellung in Brüssel. 1936 trafen sie sich in Cannes und in Jugoslawien. »Schorschi erzählte den Menschen, dass sein Vater als Gepäckträger arbeitete – da Ernst jedes Mal, wenn wir ihn sahen, unsere Koffer trug«, erinnerte sich Lene. Und Gustl hing so sehr an den Lippen seines Vaters, dass sie ihn manchmal fragte, ob nun er oder sie mit Ernst verheiratet war. Für Lene war die gemeinsame Zeit mit Ernst mindestens genauso wichtig wie für ihre Söhne: Endlich konnte sie sich ungestört von Briefzensur mit ihrem Ehemann austauschen, ihm nahe sein und für ein paar Wochen die Verantwortung als Alleinerzieherin abgeben. Bei Ernst war Schorschi ein Engel, zurück in Wien musste Lene mit den Problemen ihres Jüngsten alleine zurechtkommen.

Читать дальше