Die gleiche Geschichte, anders erzählt

Weil Italien damit aber zweifellos keineswegs saniert ist, möchte ich hier ausführen, was ich selbst für die Ursache der Probleme des Landes halte. Dabei unterscheide ich so weit wie möglich zwischen aktuellen und permanenten Ursachen.

Die permanenten sind altbekannt: überschießende Korruption; eine Justiz, die ihr nicht gewachsen ist, weil die Politik sie nicht unterstützt; ein desolates Steuersystem, das die Steuerhinterziehung zur Norm gemacht hat; eine viel zu große, schlecht geführte, verlustreiche staatliche Industrie; und vor allem ein kaum zu überwindendes, weil gesellschaftlich bedingtes Nord-Süd-Gefälle.

Aber trotz dieser seit jeher vorhandenen Hürden ist Italiens reales BIP pro Kopf bis 1991 auf beachtliche 31.599 US-Dollar gestiegen und lag damit, trotz des zurückgebliebenen Südens, kaum messbar unter Österreichs 32.098 US-Dollar. Denn das Land besitzt – auch heute noch – hervorragende Wissenschaftler und Techniker und sein Norden ist hoch industrialisiert; italienische Produkte zeichnen sich durch besondere Schönheit aus; und die Italiener sind auch in keiner Weise faul – pro Jahr arbeiten sie mehr als Deutsche oder Österreicher.

Der Euro-Beitritt, so war man im In- wie im Ausland überzeugt, würde Italiens Aufstieg weiter fördern. Zumal es sich in der Vorbereitung darauf als Musterschüler erwies: Ganz im Sinne des Maastricht-Vertrages produziert sein Staatshaushalt bereits seit 1995 ständig – Hartwig Löger müsste in Standing Ovations ausbrechen – „Primärüberschüsse“.

In Wirklichkeit entzogen diese Überschüsse des Staates – wie das auch Österreichs aktuelle Überschüsse tun werden – der Wirtschaft nötige Investitionen: Bis zum Jahr 2000 hatte sich der Pro-Kopf-Abstand zu Österreich, wo Hannes Androsch in den 1970er-Jahren als Finanzminister Schulden statt Überschüsse produzierte, auf 2491 US-Dollar erhöht. Der gewaltig intensivierte EU-interne Handel ließ es bis 2007 zwar auf die angeführten 38.610 US-Dollar steigen, der Abstand zu Österreich aber war zu diesem Zeitpunkt bereits auf 6831 US-Dollar angewachsen und ist bis 2017 auf 10.216 US-Dollar hochgeschnellt.

Dem entsprechen die Gefühle von Italienern, wenn sie sich mit den benachbarten Österreichern vergleichen.

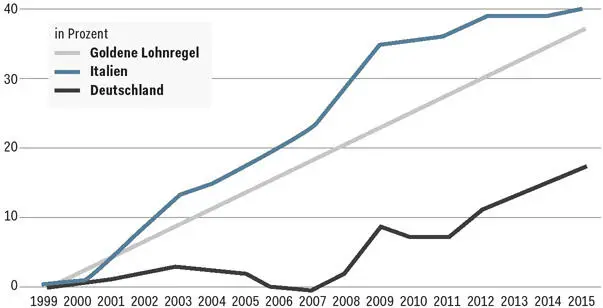

Dass Italien derart litt, liegt, abseits der miserablen, hyperkorrupten Wirtschaftspolitik unter Silvio Berlusconi und des widersinnigen Sparpaktes, exakt wie in Frankreich an der dramatisch verschärften industriellen Konkurrenz durch Deutschland. Wieder am deutsch-italienischen Handel selbst demonstriert: Zwischen 1998 und 2007 stieg Italiens Handelsbilanzdefizit gegenüber Deutschland um den Faktor 38 von 585.570.000 US-Dollar auf 22.637.560.000 US-Dollar. Der ebenso populäre wie einflussreiche deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn kritisiert zu Recht, dass Italien seine Löhne schon seit 1995 wesentlich stärker als der EU-Durchschnitt (und stärker als seinen Zuwachs an Produktivität) anhob und damit gegenüber Deutschland massiv an Konkurrenzfähigkeit einbüßte. Was er nicht kritisiert, ist, dass der Abstand nur deshalb so unüberbrückbar groß geworden ist, weil Deutschland gleichzeitig „Lohnzurückhaltung“ übte, so dass seine Lohnstückkosten 2017 um dreißig Prozent unter den italienischen lagen. Das ließ die italienische Industrie sowohl im eigenen Land wie auch innerhalb und außerhalb der EU entsprechend Marktanteile verlieren und ist auch für Italien so desaströs wie für Frankreich. (Auch Österreichs Lohnstückkosten lagen dank „Lohnzurückhaltung“ um circa zwanzig Prozent unter den italienischen, was eine nicht ganz so rühmliche Erklärung für seinen mittlerweile beinahe „deutschen“ Vorsprung beim realen BIP pro Kopf ist.)

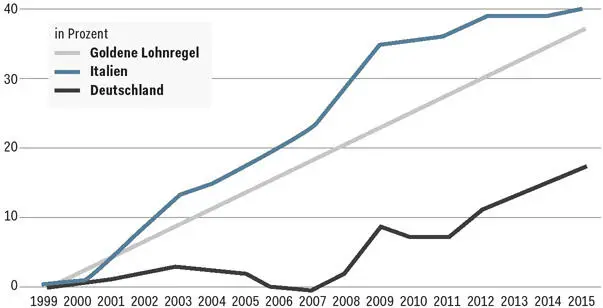

Entwicklung der Lohnstückkosten in Deutschland und Italien

Im Vergleich zur „Goldenen Lohnregel“, wie sie seit Einführung des Euro im Jahr 1999 gilt. Die Goldene Lohnregel drückt aus, dass die Lohnstückkosten in den einzelnen Euroländern um jährlich 1,9 Prozent steigen müssen – das ist die Zielinflation der Europäischen Zentralbank.

Quelle: iAGS 2017/taz

Deutschlands Lohnstückkosten lagen um bis zu dreißig Prozent (jene Österreichs um bis zu zwanzig Prozent) unter den italienischen – entsprechend stark litt Italiens Industrie.

Italien hat zwar nach wie vor einen Handelsbilanzüberschuss – aber nicht, weil seine Exporte so hoch, sondern weil seine Importe so gering geworden sind; die unterbeschäftigte italienische Bevölkerung hat für ihre Einkäufe immer weniger Geld in der Tasche.

Das wieder war einer der Gründe, warum der Haushaltsentwurf der Regierung so sehr die Kaufkraft der Bevölkerung steigern wollte, indem er vorsah, die Lohnsteuer zu senken, eine Mindestpension und eine Mindestsicherung einzuführen, die freilich daran gebunden sein sollte, angebotene Jobs anzunehmen.

Darin lag allerdings schon wieder ein Problem dieser Maßnahme: Im zurückgebliebenen Süden wird man Arbeitsuchenden keine Jobs anbieten können, die sie nicht annähmen, obwohl sie zumutbar wären, einfach aus dem Grund, weil es keine gibt – daher wäre es schwer argumentierbar, ihnen keine Mindestsicherung auszuzahlen, noch dazu, wenn man sie „Grundgehalt“ nennt – entsprechend schwer ist es aus gängiger Sicht, diese Mindestsicherung zu finanzieren.

Auch die sozial berechtigte Erhöhung der Mindestpension wird gleich wieder zu einem sehr ernsthaften Problem, wenn man gleichzeitig die von der Vorregierung verfügte Anpassung ans Lebensalter rückgängig macht. Denn wenn eine eher schrumpfende Zahl von arbeitenden Menschen das immer längere Leben alter Menschen finanzieren soll, entsteht ein reales Problem: Die Pensionskasse kann beides zusammen schwer leisten.

Eine sinnvolle Verbesserung hätte allenfalls Umverteilung durch die Einführung einer ernsthaften Vermögenssteuer mit sich gebracht, aber die hatte Salvini so wenig im Programm wie die Österreichische Volkspartei.

Trotzdem könnte die insgesamt geplante bessere finanzielle Absicherung der Bevölkerung durch Mindestpension und Mindestsicherung im Verein mit der „Flattax“ den Konsum und damit Italiens Wirtschaft beleben.

Aber kaum in ausreichendem Maß und kaum „nachhaltig“.

Nachhaltig belebt würde Italiens Wirtschaft nur durch massive Investitionen in die Infrastruktur – von Verkehrsverbindungen (z. B. sicheren Autobahnbrücken) über Digitalisierung bis zur Errichtung erdbebensicherer Bauwerke von der Toskana bis Sizilien. Von verbesserten Schulen im ganzen Süden bis zu endlich höheren Investitionen in Forschung und Entwicklung, um Norditaliens Industrie durch neue Entdeckungen neue Chancen zu eröffnen.

Nur solche Investitionen könnten dauerhaft Arbeitsplätze schaffen.

Um zu verhindern, dass die Bevölkerung revoltiert, bevor sie überhaupt in Angriff genommen werden, ist es aber dennoch nicht absurd, ihr eine „überfällige“ (Grasse) Mindestsicherung und Mindestpension zuzugestehen.

„Nachhaltige“ Investitionen des Staates im vorhin angeführten Sinn fehlten im Entwurf aber so gut wie vollständig. Ob aus Angst vor einer noch größeren Überschreitung des Defizits oder aus Unverstand, kann ich nicht eruieren. (Schon weil nicht klar ist, welche Infrastruktur-Investitionen der mittlerweile gelockerte Sparpakt nicht mehr dem Defizit zurechnet und damit zulässt.)

Für Hans-Werner Sinn ist es (erwartungsgemäß) klar, dass Italien auf keinen Fall zusätzliche Schulden machen darf. Für mich ist unklar, wie seine Wirtschaft dann wachsen soll. Aber ich gebe sofort zu, dass Italiens Sanierung sehr viel einfacher wäre, wenn das vor Geld strotzende Deutschland diese Schulden machte und Großaufträge vergäbe, die zum Beispiel u. a. von der italienischen Industrie wahrgenommen werden könnten.

Читать дальше