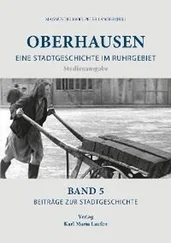

Oberhausen - Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 3

Здесь есть возможность читать онлайн «Oberhausen - Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 3» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Oberhausen: Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 3

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Oberhausen: Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 3: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Oberhausen: Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 3»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Oberhausen: Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 3 — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Oberhausen: Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 3», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

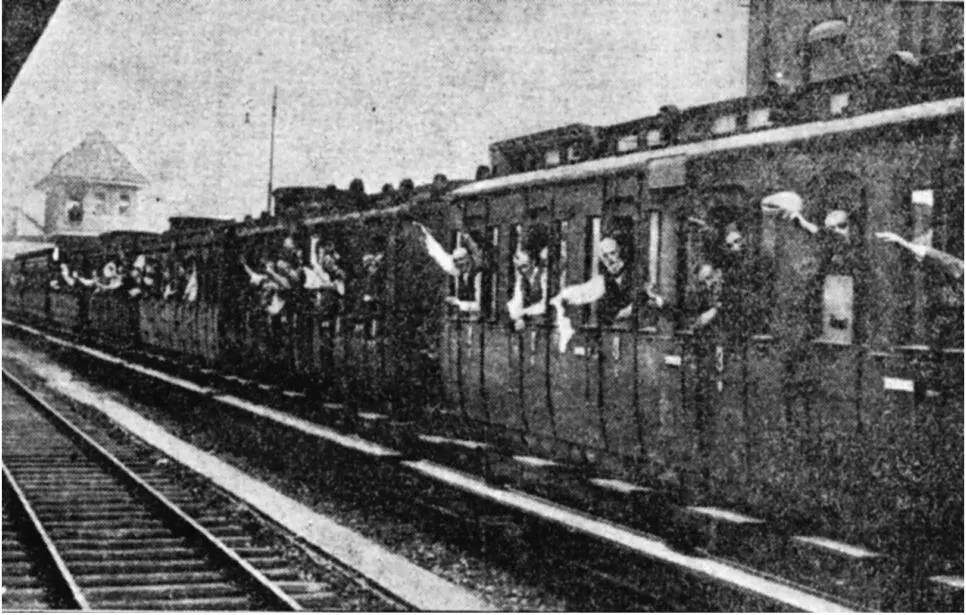

Abb. 1: Soldaten auf dem Oberhausener Bahnhof 1914, GA vom 29. Juli 1934

Die ersten belgischen Gefangenen, die schon am 9. August auf dem Oberhausener Bahnhof durchfuhren, wurden nicht vom Roten Kreuz versorgt. Sie waren bei den Kämpfen um Lüttich in Gefangenschaft geraten, man transportiert sie jetzt nach Münster. Dass sie die Opfer des deutschen Überfalls auf das neutrale Belgien waren, schrieb der „Generalanzeiger“ nicht.

Es gibt aber auch Indizien, dass nicht nur Jubel herrschte in diesen ersten Kriegswochen: Ängstliche Sparer bestürmten die Geschäftsstellen der Sparkasse, um sich ihre Einlagen auszahlen zu lassen – angeblich überwiegend Polen, die in Oberhausen lebten und arbeiteten. Viele Lebensmittelgeschäfte wurden durch Hamsterkäufe geleert.4

Diese Indizien weisen darauf hin, dass es auch in Oberhausen in erster Linie das Großbürgertum war, das in Kriegsbegeisterung schwelgte. Heute wissen wir, dass bei der großen Mehrheit der Bevölkerung, vor allem in der Arbeiterschaft, die Stimmung gedrückt war: „Offensichtlich ist die große Mehrheit der städtischen und ländlichen Bevölkerung im Sommer 1914 von Angst, Ernst und Fatalismus erfasst worden. Insofern reagierte sie auf die Schreckensnachrichten eher rational als mit emotionaler Kriegslust.“5 Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dies in der Arbeiterstadt Oberhausen anders gewesen sein soll.

Auswirkungen auf die Schwerindustrie

Sofort in den ersten Kriegstagen Anfang August wurden 5.879 Arbeiter der GHH und 374 „Beamte“ eingezogen – bei einer Gesamtbelegschaft von 30.000. Dies führte zu spürbaren Einschränkungen der Stahlproduktion. Von sieben Hochöfen konnten drei nur noch „gedämpft“ betrieben werden.6 Als Ersatz für die fehlenden Arbeiter kamen kurzfristig nur zwei Gruppen in Frage: Vor allem Frauen und in geringerem Umfang Jugendliche. Erst ab 1915 wurden auf den Werken der GHH Kriegsgefangene und Fremd- bzw. Zwangsarbeiter vor allem aus Belgien eingesetzt.

Die Arbeitsbedingungen der Frauen bei der GHH waren nicht weniger hart als die der Männer. Der Vorstand des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller (VdESI), in dem GHH-Chef Reusch eine wichtige Rolle spielte, lehnte die Verkürzung der Nachtschicht für Frauen auf acht Stunden ganz entschieden ab.7 Als der Regierungspräsident Düsseldorf trotzdem die Acht-Stunden-Schicht ab dem 1. Januar 1916 anordnete, blieb Reusch hart und drohte, die Produktion in der Geschossfabrik Sterkrade auf die Hälfte zu drosseln. „Einführen werde ich die Achtstundenschicht nicht. […] Wir werden dann ja sehen, was die Herren weiter machen.“8 Auch die Bezahlung der Frauen wurde im Vorstand des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller diskutiert. Reusch vertrat in dieser Sache ebenfalls einen besonders harten Standpunkt. Er wollte den Frauen keinesfalls den gleichen Akkordsatz zubilligen wie den Männern: „Das tun wir im Westen nicht.“9

Im Bergbau und auf den Walzwerken in Oberhausen wurden allerdings nur ganz wenig Frauen eingesetzt. In der Geschossfabrik in Sterkrade dagegen stieg die Zahl der Arbeiterinnen im letzten Kriegsjahr auf fast 3.000.10

Schon vor Kriegsausbruch hatten sich die Unternehmer der Schwerindustrie Gedanken über den Einsatz von Jugendlichen gemacht. Sie sahen eine Chance, Schutzvorschriften für jugendliche Arbeiter wieder zu beseitigen. Bei einer Besprechung von „Arbeitnordwest“, des Arbeitgeberverbandes im Bereich der Nordwestlichen Gruppe des VdESI, am 14. Juli 1914 in Düsseldorf erhielten die Vertreter der Firmen Tipps, wie die Anträge für die Genehmigung von Nachtarbeit Jugendlicher mit Aussicht auf Erfolg zu stellen waren.

„Unbedingt erforderlich […] ist, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Arbeitsstellen der jugendlichen Arbeiter nur der Ausbildung dieser Arbeiter dienen und die Nachtarbeit keine erhöhte Gefahr für Leben und Gesundheit bringt.“11

Um den Anträgen bei der Gewerbeaufsicht mehr Durchschlagskraft zu verleihen, sollten die Väter vorgeschickt werden.

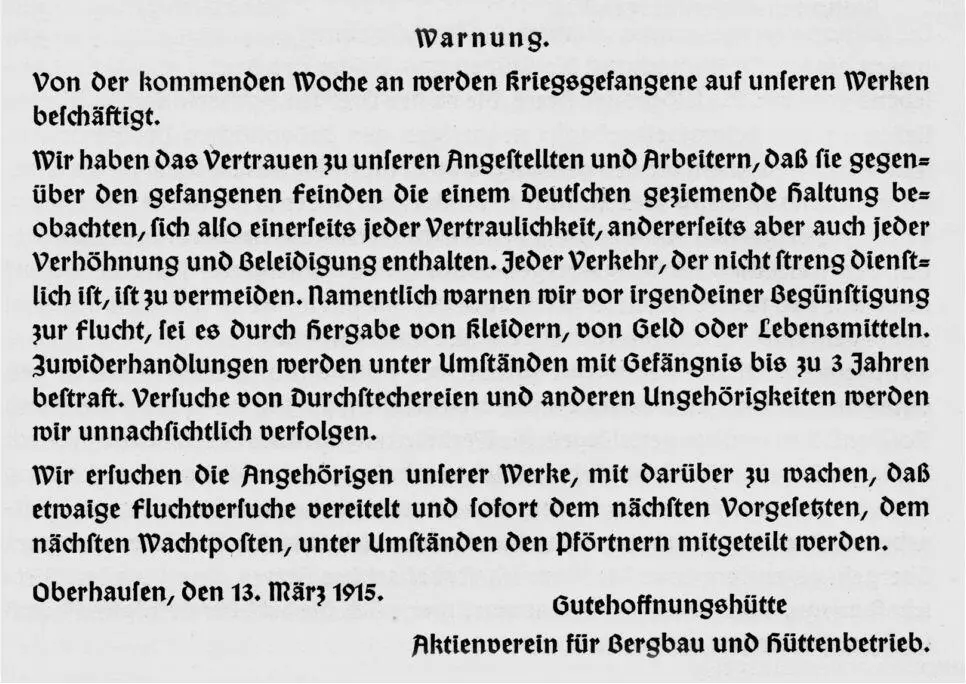

Abb. 2: „Warnung“

„Das eine oder andere Werk kann auch einen Hinweis auf die immer mehr von Regierungsseite gewünschte und geförderte Jugendpflege in den Genehmigungsantrag aufnehmen und dabei ausführen, dass ein unbedingtes Erfordernis einer richtigen Jugendpflege die rechtzeitige Erziehung zur Arbeit ist. Schließlich empfiehlt es sich auch zu bemerken, dass durch die Beschränkung der Verdienstmöglichkeit der Jugendlichen die soziale Lage der Älteren verschlechtert wird, was zweifellos auch einen Einfluss auf die Geburtenzahl ausüben wird.“12

Also: Die schwere Nachtarbeit von Jugendlichen in den großen Werken diente der Jugendpflege, wurde von den Arbeiterfamilien gewünscht und erhöhte die Geburtenzahl! GHH-Chef Reusch zeichnete das Schriftstück ab, er hatte gegen diese Sicht der Dinge nichts einzuwenden.

Einen Monat später – die deutschen Truppen marschierten jetzt an beiden Fronten – konnte die Nordwestliche Gruppe des Arbeitgeberverbandes VdES. den Betrieben die Genehmigung aller Anträge betreffend die Nachtarbeit Jugendlicher und die Verkürzung der Pausenzeiten in Aussicht stellen.13 Wieviele Jugendliche dann tatsächlich nachts in den Fabrikhallen arbeiten mussten, wissen wir nicht.

Seit 1915 setzte die Schwerindustrie französische Kriegsgefangene ein. Im Gefangenenlager der GHH wurden sie in einem französischsprachigen Aushang über ihre Pflichten informiert:

„Die Verrichtung aller Arbeiten, zu denen die Kriegsgefangenen herangezogen werden, wird im Bedarfsfalle durch Anwendung von Gewalt von ihnen gefordert werden, selbst, wenn die Gefangenen der Ansicht sein könnten, dass die Arbeiten sich auf Kriegslieferungen beziehen. Gefangene können sich nicht auf die Verordnungen und Gesetze ihres Landes berufen, denn während der Kriegsdauer unterstehen sie allein den deutschen Verordnungen und Militärgesetzen. […] Im Falle der Weigerung wird man die Arbeit durch Strafen erzwingen. Es liegt umso weniger Grund vor zur Rücksichtnahme, da im Auslande die deutschen Gefangenen mit den größten Gewalttätigkeiten mit allen möglichen Arbeiten beschäftigt werden.“14

Reusch bat die Geschäftsstelle des VdESI, diesen Aushang den deutschen Behörden nicht zur Kenntnis zu geben, „da wir Wert darauf legen, dass vorläufig an den bestehenden Zuständen nichts geändert wird.“15

Die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter wurden durch Aushang vor den Kriegsgefangenen „gewarnt“. Sie hatten „gegenüber den gefangenen Feinden die einem Deutschen geziemende Haltung [zu] beobachten“. „Vertraulichkeit“ war ebenso zu vermeiden wie „Verhöhnung und Beleidigung“. „Jeder Verkehr, der nicht streng dienstlich ist, ist zu vermeiden.“16

Auf dem Walzwerk Oberhausen arbeitete im letzten Kriegsjahr 1917/18 „ein wahres Völkergemisch“. Die Gesamtbelegschaft von 1960 Personen setzte sich, wie folgt, zusammen: 950 deutsche Arbeiter, 180 deutsche Arbeiterinnen, 413 belgische Arbeiter, 32 belgische Arbeiterinnen, 25 Griechen, 360 Kriegsgefangene (davon 142 Franzosen, 21 Ukrainer, 102 Russen, 41 Engländer, neun Belgier, 13 Italiener, 32 Portugiesen).17 Auch die Belegschaften im Bergbau und in den Sterkrader Betrieben wurden mit jedem Kriegsjahr internationaler.

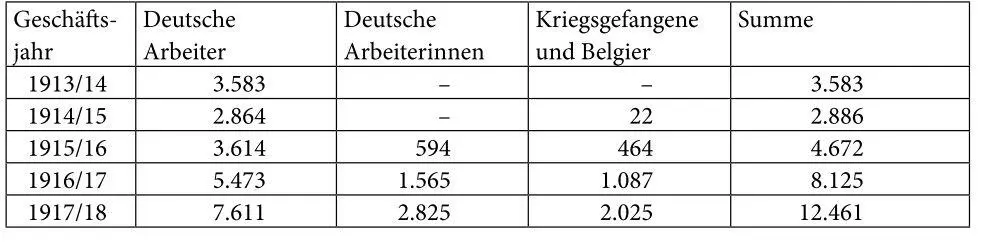

Tabelle 1: Beschäftigte im Kohlenbergbau der GHH 1913 bis 1918 18

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Oberhausen: Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 3»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Oberhausen: Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 3» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Oberhausen: Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 3» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.