Mehr und mehr fiel auch Karls Unruhe auf. Hohenlohe erzählte Redlich: „Die Unruhe und Hast und Überarbeitung des Kaisers sei beispiellos. Er, Hohenlohe, ist in größter Sorge, dass in einiger Zeit ein Kollaps eintreten werde: Weder physisch noch geistig sei der Kaiser diesen Anstrengungen gewachsen. Vorgestern ist er hier angekommen: von 8 Uhr Früh bis 9 Uhr abends hat er Audienzen erteilt. Heute ist er um 3 Uhr nachmittag wieder an die Front gefahren. Wozu, weiß niemand! Dort geht es geradeso zu: in der vorigen Woche … inspizierte er eine Division, die von 8 Uhr Früh bis 3 Uhr nachmittags auf ihn wartete: Zwei Stunden lang redete er mit jedem dekorierten Soldaten! Hier in Laxenburg und in Reichenau warten die Staatsmänner stundenlang, bis sie zur Audienz drankommen.“25 Auch Ministerpräsident Heinrich Lammasch äußerte sich besorgt ob der Impulsivität und der „dadurch hervorgerufenen schwankenden Verfahrensweise“,26 wie er es dezent ausdrückte.

Selbst Cramon berichtete besorgt nach Deutschland: „Besonders aufgefallen ist mir an Kaiser Karl die Unruhe, die ihn dauern beherrschte, die ihn völlig zwecklos im Land herumtrieb, ihn selbst am ruhigen Arbeiten hinderte und auch seine Umgebung – darunter den Generalstabschef – von ihrer Tätigkeit abzog. General v. Arz konnte tatsächlich häufig gar nicht wissen was beim AOK geschehen, angeordnet oder unterlassen war; er stand tagelang außerhalb der Dinge und mußte dann mit seiner Unterschrift Entschließungen decken, über deren Grundlagen und Zweckmäßigkeit er gar nicht unterrichtet war.“27 Diese Einschätzung offenbart das große Problem von Karls Herrschaft: Sicherlich von bestem Willen getrieben, stellte er alles auf den Kopf und zerstörte die Strukturen, die sicher hemmend waren – ohne jedoch neue aufzubauen –, und beschleunigte damit den Untergang der Monarchie.

Sogar sein Obersthofmeister und Vertrauter Konrad Hohenlohe schilderte den Kaiser in seiner Enttäuschung ganz ohne Beschönigungen. Er lobte seine Güte und Bescheidenheit, kritisierte aber seine Ideenlosigkeit und seinen fehlenden Sinn fürs Wesentliche. „Er hat einen unbezähmbaren Trieb sich zu informieren, weil er in allen Stücken das Gegenteil des Kaisers sein will, der nach seiner Meinung sich durch eine chinesische Mauer von der Welt abgesperrt hielt und in allen Stücken getäuscht wurde. Darum hört er jeden, der bis zu ihm vordringen kann. Wenn es jemand gelingt, an ihn heranzukommen, und wäre er auch der Niedrigste und käme mit den konfusesten Dingen, so hört er ihn nicht nur an, sondern handelt sogleich danach. So kommt es, dass ungeheure Massen von mehr oder weniger wichtigen Details seinen Kopf füllen. Aber er hat keine Ordnung darinnen, keine selbständige Kritik. Als ich Hohenlohe sagte, Koerber habe nach seiner Demission mir ihn so geschildert und gesagt, niemand werde diesen Mann leiten können, da er glaube, alles selbst besser zu wissen und zu verstehen, während er doch nichts versteht, meinte Hohenlohe, Koerber sei eben ein grundgescheiter Mensch, der den Kaiser richtig erkannt habe … Aus der ganzen Darstellung Hohenlohes entnehme ich, dass er den Kaiser für ganz unreif, ohne klare Ziele und Überzeugungen hält, dass er keine feste Persönlichkeit besitze, allen möglichen Einflüssen zugänglich sei.“28 Auch wenn man berücksichtigt, dass die einflussreichen Aristokraten vor allem auch um ihre bis dahin konkurrenzlose Macht und ihren Einfluss bangten, war diese Einschätzung für einen Kaiser ein vernichtendes Urteil.

Schließlich sorgten aber die Unsicherheit und überhasteten Entscheidungen sowie damit verbundenen ständigen Meinungswechsel für Frustration. „Der Kaiser war wiederholt gezwungen, seine Befehle zurückzuziehen oder abändern zu lassen, wodurch nicht nur seine Autorität empfindlichsten Schaden litt, sondern wodurch auch in immer weiteren Kreisen der Glaube an die Monarchie überhaupt ins Wanken geriet … Die zwei ihm anvertrauten Hauptaufgaben, die Beendigung des Krieges und den inneren Umbau der Monarchie, behandelte der Kaiser ebenso leichtfertig … (und) befasste sich damit nur hie und da, gelegentlich, wie mit einer Nebensache und mit dieser Lässigkeit stürzte er sein Reich ins Elend.“29

Dabei gab es sehr wohl Vertraute, die die akutesten Probleme sahen und ihm auch Gedankenanstöße darüber lieferten, was er dringend ändern müsste, um das Ruder noch einmal herumzureißen. Doch Karl war schließlich doch zu sehr Traditionalist und vor allem zu schwach, um große Veränderungen mutig anzugehen. Ein Beispiel war die dualistische Staatsform, die sich in Kriegszeiten als enorm problematisch, weil hemmend erwies. Kapazitäten und Ressourcen wurden vergeudet, Entscheidungen gefährlich in die Länge gezogen und nicht selten arbeiteten die parallel geführten österreichischen und ungarischen Stellen nicht mit-, sondern eifersüchtig gegeneinander – selbst in so wichtigen Fragen wie der Lebensmittelversorgung der hungernden Bevölkerung. So meinte Windischgraetz besorgt zu Karl: „Majestät, um in das Chaos der verschiedenen Kräftegruppen Ordnung zu bringen, müßte eine Zentralstelle bestehen. Was wir brauchen, wäre ein Reichskanzler … Majestät sind die einzige Zentralstelle, sind der Reichskanzler; aber der Monarch soll niemals persönlich in die komplizierte Maschine der Reichsverwaltung eingreifen und Detailbestimmungen auch nur vorschreiben. Dies kann die übelsten Folgen für ihn und die Dynastie haben. Wenn österreichische und ungarische Regierung, Ministerium des Äußeren und A.O.K. in ihrer Politik sich nicht decken, ist Politik ein Unsinn … Der König soll herrschen, aber nicht regieren …“30 Windischgraetz war der Ansicht, dass ein übergeordneter Außenminister oder eben eine Art Reichskanzler für beide Hälften der Monarchie effizienter und dringend notwendig wäre. Karl war angeblich begeistert: „Das ist es ja, was ich brauche. Ich will Reformen überall. Die größte Schwierigkeit ist, die so verschiedenen Richtungen in Ungarn wie auch in Österreich zu der so notwendigen Zusammenarbeit zu bringen.“31 Windischgraetz notierte in seinen Memoiren sarkastisch, dass sich Karl ganz einfach nicht zum ungarischen König hätte krönen lassen sollen – dann gäbe es all diese Probleme nicht. Sein verbitterter Nachsatz: „Natürlich geschah nichts … Das Unglück war, daß der Monarch keine verantwortungsfreudigen Staatsmänner besaß, die seine Politik offen und ehrlich vertreten wollten. Sein Fehler war, nicht mit allen ihm zu Verfügung stehenden Mitteln eine endgültige Lösung zu probieren. So ließ er sich allzu lang von den um ihre politische und physische Existenz besorgten Berufspolitikern immer wieder auf eine bessere Zukunft vertrösten.“32

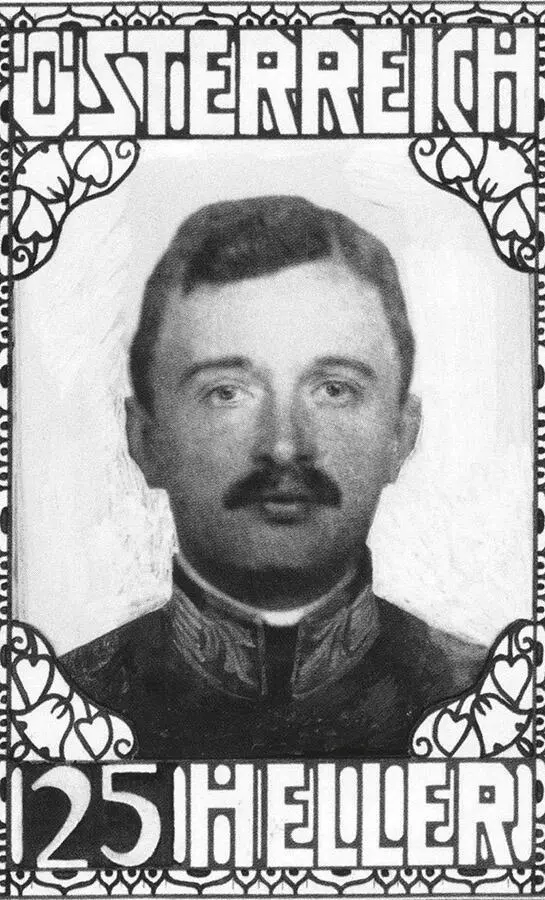

Briefmarkenentwurf von Kolo Moser aus dem Jahr 1917, der nicht angenommen wurde.

Erschwerend kam hinzu, dass Karl in vielen Situationen instinktiv falsch reagierte. Sein Umfeld war zunächst verärgert, dann zunehmend fatalistisch: „Des Kaisers Wankelmütigkeit war umso verhängnisvoller, als er sofort und ohne viele Umstände einen neuerlichen Wechsel vornahm, wenn er jemanden nicht sogleich seinen Wünschen und Zumutungen willfährig oder entsprechen fand. So fühlte sich niemand vor plötzlichen Verstimmungen und Ränken sicher, niemand hatte den Ehrgeiz, mit Liebe und Tatkraft zu schaffen, denn die Frage: ,Wer weiß, ob ich morgen noch im Amt bin‘, lähmte alle besseren Regungen …“33 Das „unaufhörliche System des Personenwechsels“ wurde mit der Zeit sogar als „das einzig Beständige“ seiner Regierung bezeichnet.34 Dahinter steckte aber nicht Willkür, sondern offenbar vielmehr schlichtweg Bequemlichkeit. So schilderte Cramon: „Seine Energie reichte nicht dazu aus, um Schwierigkeiten zu überwinden, er begnügte sich damit, die Persönlichkeiten zu beseitigen, die ihm Schwierigkeiten machten.“35

Читать дальше