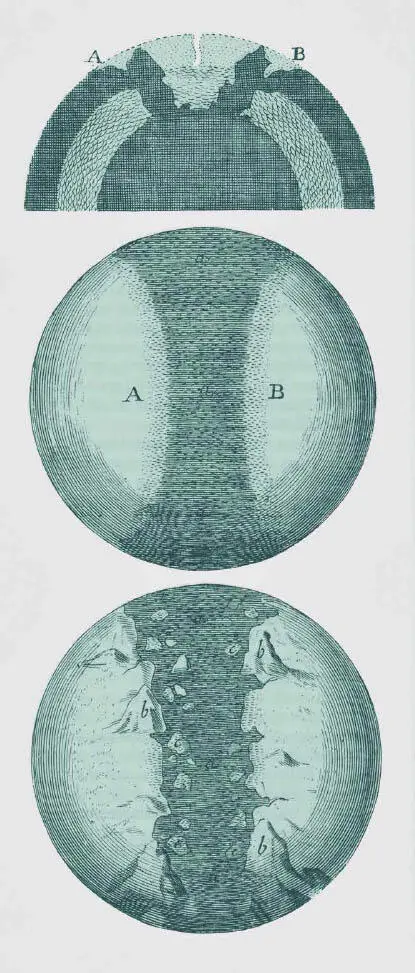

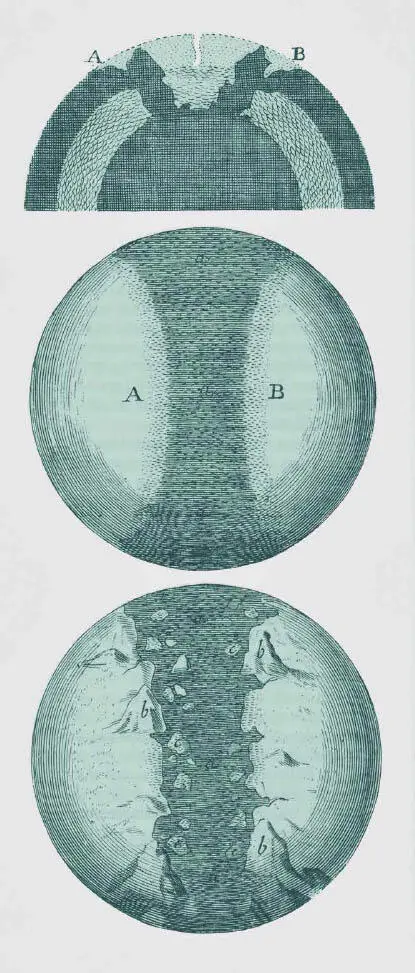

Burnet berechnete, dass für eine globale Überschwemmung dieser Tiefe das Wasser »von acht Ozeanen« erforderlich gewesen wäre. Die in der Genesis beschriebenen vierzig Regentage hätten aber höchstens für einen Ozean gereicht. Nicht einmal genügend Flüssigkeit, um auch nur die Füße der meisten Berge zu benetzen. »Wohin sollen wir denn gehen, um mehr als sieben Ozeane mit Wasser zu finden, die wir noch brauchen«, fragte Burnet. Er kam zu dem Schluss, dass es, wenn es nicht genügend Wasser gegeben hatte, weniger Erde gegeben haben musste. So entwickelte er seine Theorie vom »Mundane Egg«, dem Weltenei. Demnach war die Erde sofort nach ihrer Erschaffung ein ovaler Kugelkörper mit gleichmäßigen Formen gewesen, also ein Ei. Es war makellos in seiner Erscheinung und gleichmäßig in seiner Beschaffenheit, ohne Hügel oder Täler, die seine liebliche Form unterbrochen hätten. Unter der porzellanähnlichen Oberfläche verbarg sich jedoch eine komplizierte Innenarchitektur. Das »Eigelb« im Herzen der Erde war mit Feuer gefüllt und umgeben von mehreren Ringen, die in einander steckten wie die verschiedenen Puppen einer russischen Matrjoschka. Und das »Eiweiß,« Burnet war beharrlich in der Anwendung seiner Metaphern – war demnach ein mit Wasser gefüllter Abgrund, auf dem die Erdkruste trieb. So war die Burnetsche Erde beschaffen.

Burnet führte weiter aus, dass die Oberfläche des jungen Globus bei seiner Geburt zwar makellos gewesen sei, aber nicht unantastbar. Im Laufe der Jahre wurde die Kruste von der Sonneneinstrahlung ausgetrocknet und bekam Risse und Brüche. Von unten begann das Wasser immer stärker gegen die geschwächte Kruste zu drücken, bis es dann, dem Willen des Schöpfers entsprechend, zu »dieser großen, fatalen Überschwemmung« kam, der Sintflut. Die inneren Wassermassen und Feuerschlote brachen schließlich die Erdkruste auf. Einzelne Abschnitte der Kruste fielen in den frisch aufgerissenen Abgrund und die aufbrausenden Fluten überschwemmten die restlichen Landmassen. Sie bildeten einen »großen, ohne Grenzen oder Ufer in der Luft kreisenden Ozean«, wie Burnet auf anschauliche Weise beschrieb. Die physikalischen Bestandteile der Kruste, eine Mischung aus Fels und Erde, wurden weggeschwemmt. Und als sich die Wassermassen wieder zurückzogen, hinterließen sie Chaos. In Burnets Worten: »[E]ine Welt, die in ihrem Schutt lag.«

Burnets Theorie bedeutete nichts anderes, als dass der Globus, so wie er und seine Zeitgenossen ihn kannten, nichts anderes war als »das Bild oder Abbild eines großen Untergangs« und ein sehr schlechtes Abbild noch dazu. Als Bestrafung für die Gottlosigkeit der menschlichen Rasse hatte Gott mit einem einzigen Schlag »den Rahmen der alten Welt gesprengt und auf deren Ruinen eine neue entstehen lassen, die wir nun bewohnen«. Die Berge, die chaotischsten und charismatischsten aller Landschaftsformen, waren also nicht ursprünglich von Gott erschaffen worden. Sie waren nur die Überbleibsel nach dem Rückzug der Flut, nämlich Fragmente der Erdkruste, die von den kolossalen Kräften der Flut herumgewirbelt und aufeinander getürmt worden waren. Die Berge waren folglich nichts anderes als gigantische Andenken an die menschliche Sündhaftigkeit.

Die Illustration zeigt drei aufeinanderfolgende Stadien des Absinkens der Erdkruste in den Abgrund aus Wasser [1]. Das untere und letzte Bild zeigt die Entstehung der Berge [2] und Inseln [3].

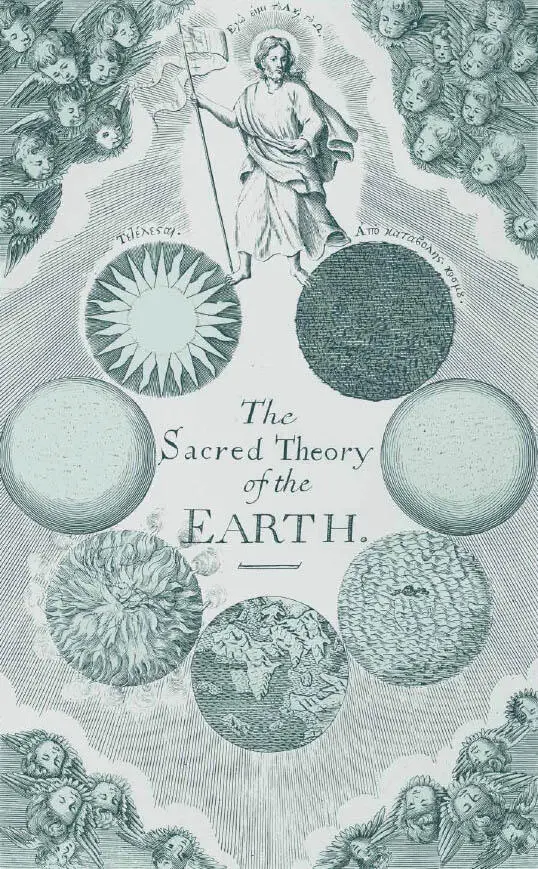

Die englische Übersetzung von Burnets Buch im Jahre 1684 löste eine ganze Reihe hastiger Veröffentlichungen aus. Viele waren irritiert von seiner Annahme, dass die Erde in ihrem gegenwärtigen Zustand nicht vollkommen sei, und auch davon, dass er die konventionelle Interpretation der Heiligen Schrift infrage stellte. Sie versuchten, seine ehrwürdige Theorie zu widerlegen. Die Kontroverse führte dazu, dass sich Burnets Ideen und die Gegenargumente in intellektuellen Kreisen rasch verbreiteten. Sowohl die Verteidiger als auch die Kritiker sprachen nur noch von der »Theorie«, wenn sie sich auf The Sacred Theory of the Earth bezogen, und bei nicht genauer erläuterten Bezügen zum »Theoretiker« war stets Burnet gemeint. Stephen Jay Gould, der amerikanische Wissenschaftler, Autor und Humanist, geht davon aus, dass The Sacred Theory das am weitesten verbreitete und meistgelesene Geologiebuch des 17. Jahrhunderts war.

So kam es, dass zum ersten Mal die intellektuelle Vorstellungskraft gefragt war beim Postulieren von Thesen über die Vergangenheit der wilden Landschaften der Erde. Durch die Burnet-Kontroverse wurde die Aufmerksamkeit auf das Erscheinungsbild der Berge gelenkt. Jetzt waren sie nicht mehr nur Tapete oder Hintergrund, sondern Objekte, die verdienten, dass man sie genauer betrachtete. Wichtig ist dabei auch, dass Burnet damals dafür sorgte, dass seine Nachfolger die Berge als furchtbar und aufregend zugleich wahrnahmen: Samuel Taylor Coleridge wurde beispielsweise von Burnets Prosa so aufgewühlt, dass er vorhatte The Sacred Theory in Blankverse zu übertragen. Und die Theorien des Erhabenen von Joseph Addison und Edmund Burke waren ebenfalls von Burnets Werk geprägt. Burnet sah und vermittelte das Großartige einer Berglandschaft und legte damit den Grundstein für eine ganz neue Betrachtungsweise der Berge.

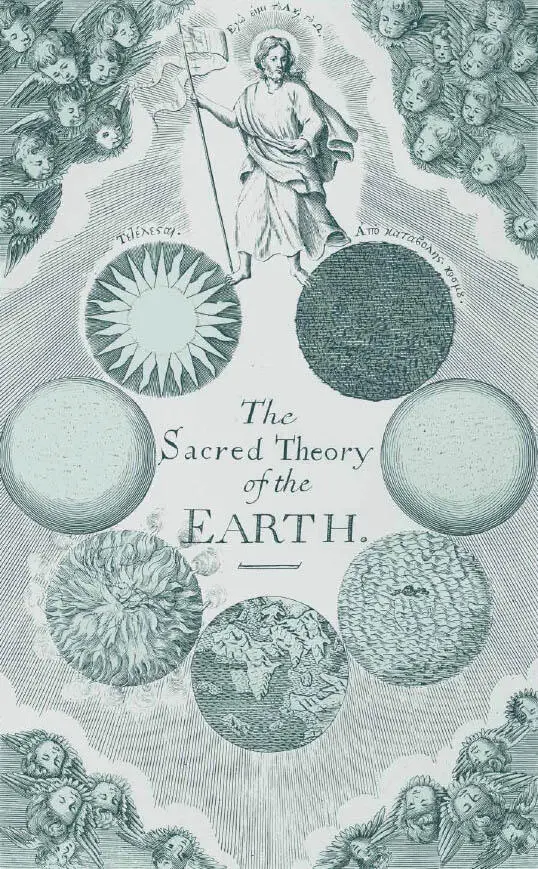

Frontispiz zur zweiten Auflage von Burnets The Sacred Theory of the Earth (1691). Die sieben Erdkugeln stehen – chronologisch im Uhrzeigersinn – für die Stadien der Erdgeschichte, so wie sie in Burnets Buch beschrieben werden.

Doch Burnet hatte wegen seiner Brillanz auch zu leiden. Cambridge hatte einen Cordon Sanitaire, einen Sperrgürtel, aufgebaut, um das Eindringen von schädlichen oder gegenläufigen Ideen zu verhindern. Burnet hatte aber mit der Infragestellung der Heiligen Schrift diese Sicherheitszone durchbrochen. Nach der Glorious Revolution (1686–1688), jenen Vorgängen, die zur Absetzung von König James II. und zur Krönung von William III. und Mary II. einschließlich der Verabschiedung der Bill of Rights führten, wurde Burnet gezwungen, seine Ämter am Hof niederzulegen und wurde bei der Vergabe des Amtes des Erzbischofs von Canterbury übergangen. Seine Reputation als Autor war aber nachhaltiger als seine vagen Verdienste als anglikanischer Geistlicher. Mit seiner These, das Antlitz der Erde müsse nicht immer gleich ausgesehen haben, löste Burnet die noch heute anhaltende Erforschung der Erdgeschichte aus. Im Vorwort seines Buches brüstet er sich damit, dass er »eine Welt wieder hervorgeholt habe, die seit Tausenden von Jahren in Vergessenheit geraten war!«. Er hatte allen Grund, sich damit zu brüsten, denn Burnet war der erste geologische Zeitreisende – ein Eroberer des entlegensten aller Länder: der fernen Vergangenheit.

Burnet hatte zwar infrage gestellt, dass die sichtbare Welt immer gleich aussah, aber er hatte nicht unterstellt, dass sie älter als jene 6000 Jahre sein könnte, die Ussher berechnet hatte. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das Alter der Erde maßgeblich älter eingestuft. Einer der bedeutendsten Abweichler von der orthodoxen Übereinkunft der »jungen Erde« war der selbstbewusste französische Naturhistoriker Georges Buffon (1707–1788). In seiner umfangreichen Allgemeinen Naturgeschichte (1749–1788) skizzierte Buffon einen Überblick über die Erdgeschichte, die er in sieben Epochen aufgliederte. Er schlug vor, dass jeder Tag der Schöpfung nur eine Metapher für einen wesentlich längeren Zeitraum sei. In der Öffentlichkeit schätzte er das Alter der Erde auf 75 000 Jahre, obwohl er spürte, dass diese Zahl zu konservativ war. Nach seinem Tod fand man in seinen Notizen die Schätzung von mehreren Milliarden von Jahren.

Читать дальше