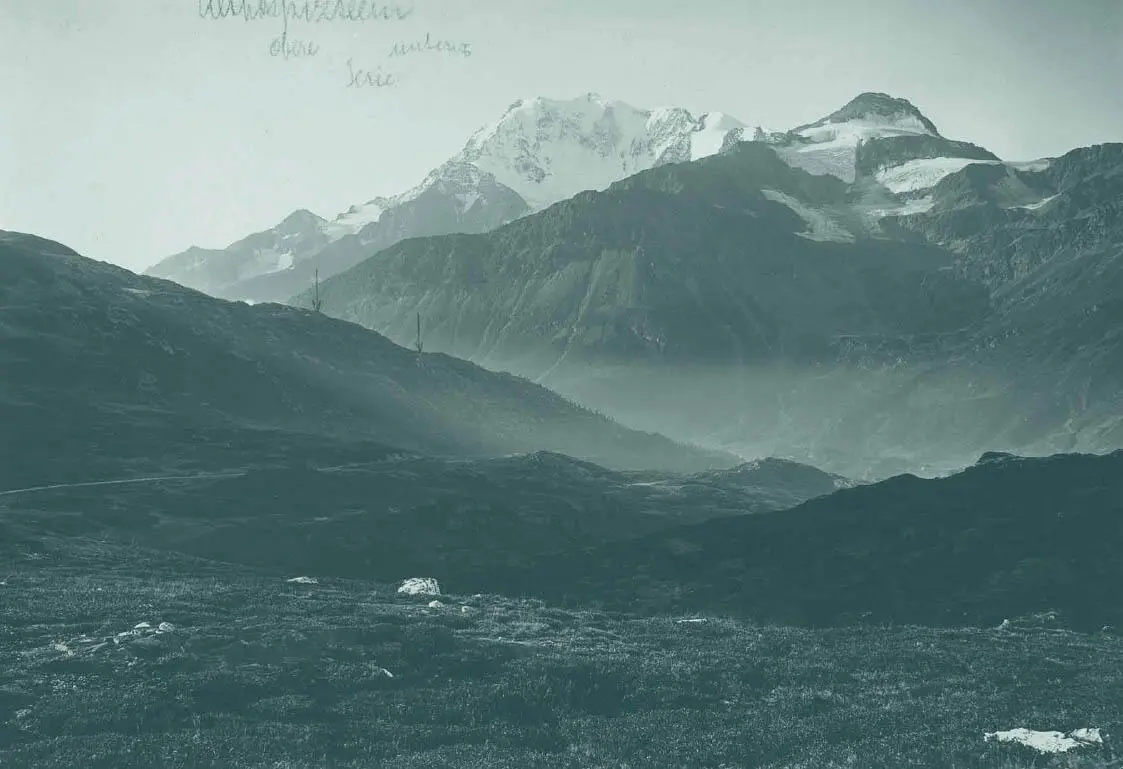

Für Burnet ist es ein Vorwand, den katholischen Kontinent zu besuchen. Die beiden werden mit ihrem mürrischen Führer und seinen wiehernden Maultieren den Simplon-Pass überqueren und danach Richtung Süden reisen, am schillernden Lago Maggiore entlang, dann durch die Obstgärten und Dörfchen der Gebirgsausläufer, schließlich über das grüne Fries der Lombardischen Ebenen bis hinab zu den blassen, erbaulichen Städten Norditaliens, die der Junge sehen muss – an erster Stelle Mailand.

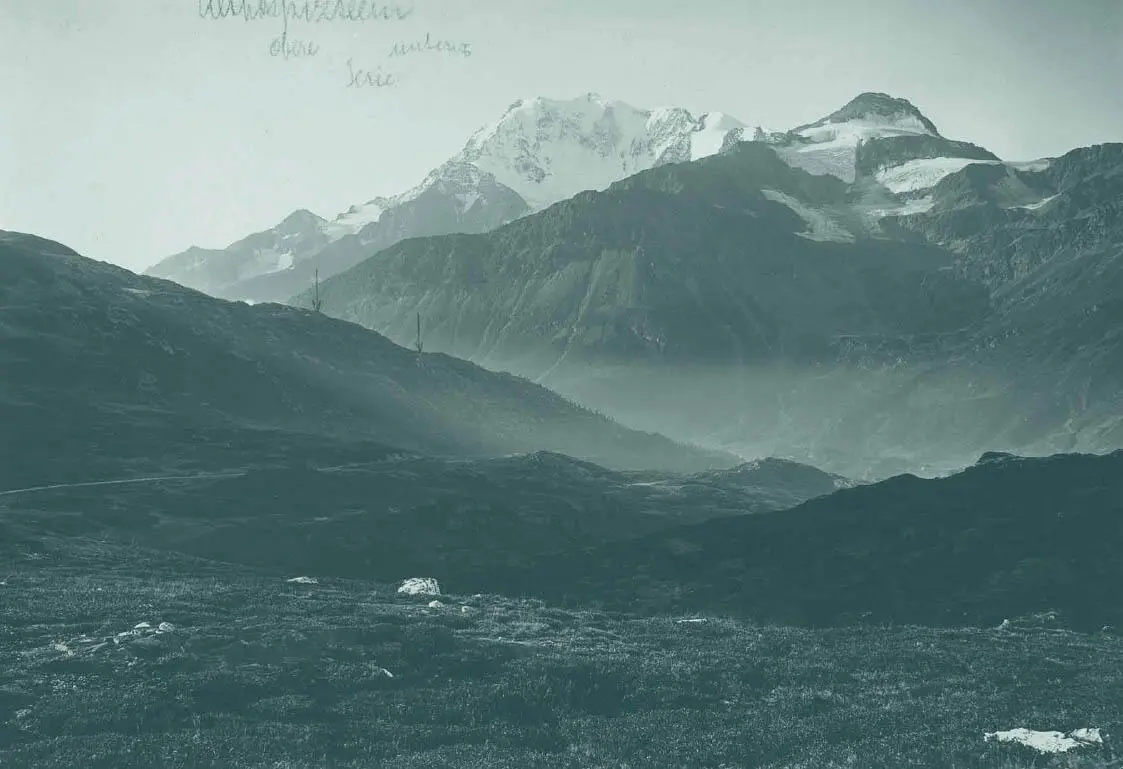

Simplonpass mit Böshorn und Fletschhorn

Doch zunächst steht die Überquerung der Alpen an. Es gibt wenig, was den Simplon-Pass anziehend macht. Am höchsten Punkt des Passes steht eine rudimentäre Herberge, aber sie ist kein angenehmer Ort für eine Übernachtung. Die Kälte dort oben geht einem bis auf die Knochen, und es gibt Bären und Wölfe in der Gegend. Die Herberge selbst ist eigentlich ein Schuppen und wird bewirtschaftet von Savoyarden, Schäfern, die widerwillig auch noch die Gäste betreuen.

Trotz dieser zahlreichen Unannehmlichkeiten ist Burnet glücklich. Denn hier hat er mitten in den Bergen einen Ort entdeckt, der vollkommen anders ist als jeder andere Ort, den er kennt, und der sich so seinen Vergleichsmöglichkeiten entzieht. Für Burnet ist diese Landschaft wahrlich einzigartig auf dieser Erde. Obwohl es Sommer ist, liegt dort Schnee in hohen, vom Wind geformten und hart gefrorenen Verwehungen, denen die Sonne offenbar nichts anhaben kann. Im Sonnenlicht schimmern sie golden, im Schatten sehen sie aus wie das cremige Grauweiß von Knorpel. Felsbrocken so groß wie Gebäude liegen dort verstreut und werfen blaue Schatten. Das Geräusch fernen Donners rollt von Süden heran, doch die einzigen Blitze sind mehr als eintausend Meter unterhalb von Burnet über dem Piemont sichtbar. Er ist entzückt davon, über dem Gewitter zu sein.

Dort unten in Italien sind die berühmten Ruinen von Rom, die der junge Graf als Teil seiner Lektion über die Antike besuchen muss, weiß Burnet. Auch Burnet selbst bleibt nicht unberührt angesichts der Pracht von Roms zerstörten Tempeln und den vergoldeten, weinenden Heiligen in den Nischen der Kirchen. Aber dort oben ist etwas, das er später beschreiben wird als »diese ungeheuren Gebirgsformen« zwischen dem gigantischen Geröll der Alpen, das für Burnet letztendlich viel beeindruckender und überwältigender ist als die Ruinen von Rom. Obwohl Burnet die Berge schon wegen seines Alters als feindlich und abweisend empfinden muss, fühlt er sich auf seltsame Weise von ihnen angezogen. »Sie haben etwas Erhabenes und Würdevolles«, schrieb er nach der Überquerung des Simplon-Passes,

etwas, das den Geist zu großen Gedanken und Leidenschaft inspiriert […]. Wie all jene Dinge, die zu groß sind, um sie begreifen zu können, erfüllen und überfluten sie den Geist durch ihr Übermaß und versetzen ihn in einen angenehmen Zustand von Benommenheit und Vorstellungskraft.

Während seines zehnjährigen Aufenthalts auf dem Kontinent hat Thomas Burnet zusammen mit verschiedenen jungen Zöglingen mehrmals die Alpen und den Apennin überquert. Der mehrmalige Anblick dieser »wilden, großen, unverdauten Haufen aus Steinen und Erde« ließ in Burnet den Wunsch reifen, den Ursprung dieser fremden Landschaft verstehen zu können. Warum sind diese Felsen so weit verstreut? Und warum hatten die Berge so eine starke seelische Wirkung auf ihn? Die Berge beschäftigten Burnets Fantasie und seine Forscherinstinkte so stark, dass er befand, sich nicht mehr wohlfühlen zu können, bevor er nicht eine akzeptable Erklärung dafür gefunden habe, »wie es zu diesem Durcheinander in der Natur gekommen ist«.

Und so begann Burnet an seinem kunstvollen, apokalyptischen Meisterwerk zu arbeiten, dem ersten Buch, das den Bergen, den zeitlosesten aller Objekte, eine Vergangenheit zuschrieb. Burnet schrieb in einer Zeit, die man in Europa als bedrohlich empfand. In den Jahren 1680 und 1682 wurden ungewöhnlich grelle Kometen am Himmel beobachtet. Edmond Halley hatte bei seinen Himmelsbeobachtungen von der Spitze eines Vulkans seinen eigenen glühenden Boten ausgemacht, ihn nach sich selbst benannt und seine Rückkehr im Jahre 1759 korrekt vorausgesagt. In ganz Europa wurden Tausende von Flugblättern gedruckt, die bevorstehende Katastrophen für die zivilisierten Länder ankündigten: den Tod von Königen, die Ernte zerstörende Stürme, Dürrekatastrophen, Schiffsuntergänge, Pest und Erdbeben. In dieser von Anzeichen und Omen gesättigten Atmosphäre erschien 1681 Thomas Burnets The Sacred Theory of the Earth , das zuerst in Latein in einer bescheidenen Auflage von 25 Exemplaren erschien und eine kleine, kecke Widmung an den König trug, die auf die Dummheit seiner Majestät verwies. Burnets Buch befasste sich nicht mit zukünftigen Katastrophen, sondern mit dem größten Unglück aller Zeiten, der Sintflut. Sein Buch erschütterte den biblisch-orthodoxen Glauben an das seit Urzeiten unveränderte Antlitz der Erde, und es prägte entscheidend die Art und Weise, wie man sich damals die Berge vorstellte und sie wahrnahm. So verdanken wir es zum Teil Burnets jahrzehntelangem Nachdenken über Zerstörung, dass wir uns heute überhaupt vorstellen können, dass Landschaften eine Vergangenheit haben, eine eigene, lange Entwicklungsgeschichte.

Vor Burnet fehlte den Vorstellungen von der Erde eine vierte Dimension, die Zeit. Was, so dachte man, könnte denn beständiger sein als die Berge, und was könnte länger existieren als sie? Sie wurden von Gott in ihrer gegenwärtigen Form geschaffen und würden nun für immer und ewig so bleiben. Vor dem 18. Jahrhundert bestimmte die biblische Erzählung der Schöpfungsgeschichte, wie man sich die Vergangenheit der Erde vorzustellen hatte, und laut Bibel war die Erde erst vor relativ kurzer Zeit entstanden. Im 17. Jahrhundert gab es mehrere geniale Versuche, aus den in der Bibel enthaltenen Informationen ein Ursprungsdatum der Erde zu berechnen. Der bekannteste Versuch stammte von James Ussher, dem Erzbischof von Armagh, dessen zweifellos gewissenhafte Berechnung zum Ergebnis hatte, dass die Geburtsstunde der Erde am Montag, den 26. Oktober im Jahre 4004 vor Christus um 9 Uhr morgens war. Usshers Chronologie für die Erschaffung der Erde stammt aus dem Jahre 1650 und wurde als Fußnote noch in den englischen Bibeln des frühen 19. Jahrhunderts abgedruckt.

Daher war zu Burnets Zeit die orthodoxe christliche Vorstellung fest verankert, dass die Erde keine Geschichte habe. Man glaubte damals, dass sie nicht älter als 6000 Jahre und in dieser Zeit nicht erkennbar gealtert sei. Keine Landschaft besaß eine interessante Vergangenheit, denn die Erdoberfläche hatte immer gleich ausgesehen. Berge waren wie alles auf der Welt in jener ersten Woche der fieberhaften Schöpfung entstanden, die in der Genesis beschrieben wird. Sie wurden am dritten Tag geschaffen, also am selben Tag, an dem die Polarzonen vereist und die Tropen aufgeheizt wurden. Seither hatte sich ihr Erscheinungsbild kaum verändert, abgesehen vom kosmetischen Effekt des Flechtenwuchses und einer leichten Verwitterung. Sogar die Sintflut hatten sie ohne Folgen überstanden.

Das entsprach der damaligen allgemeinen Sichtweise. Thomas Burnet war jedoch überzeugt davon, dass der Bibeltext über die Schöpfungsgeschichte, so wie er damals verstanden wurde, das Erscheinungsbild der Welt nicht erklären konnte. Vor allem beschäftigte Burnet die Strömungstheorie der Sintflut. Er wollte wissen, wo auf der Erde denn das Wasser zu finden sein sollte für eine Sintflut, die so hoch war, dass sie, wie die Bibel beschrieb, die »höchsten Berggipfel bedecken konnte«.

Читать дальше