Bänder sind das faserige Bindegewebe, das Knochen mit Knochen verbindet. Zusammengesetzt aus dichtem, regelmäßig strukturiertem Bindegewebe, enthalten Bänder mehr Elastin als Sehnen und sind daher elastischer. Bänder sorgen für Stabilität in den Gelenken und ermöglichen oder begrenzen, zusammen mit den Knochen, die Bewegung der Gliedmaßen.

Sehnen sind das faserige Bindegewebe, das die Muskeln mit den Knochen verbindet. Durch ihre parallel angeordneten Kollagenfasern haben sie eine starke Widerstandsfähigkeit gegen hohe, unidirektionale Zugbelastungen bei Kontraktion des dazugehörigen Muskels. Sehnen arbeiten mit den Muskeln zusammen, um Kraft auf die Knochen auszuüben und Bewegung zu erzeugen.

Ein Gelenk (lateinisch: articulatio ) ermöglicht Mobilität und macht das starre knöcherne Skelett beweglich. Physikalisch betrachtet nehmen die Gelenke Kräfte auf und übertragen sie in Bewegung. Wächst der Körper, finden die Wachstumsprozesse vor allem in der Nähe der Gelenke statt.

Man unterscheidet drei Haupttypen: fibröse Gelenke mit geringem oder keinem Bewegungsspielraum; immobile oder wenig bewegliche Knorpelgelenke sowie Synovialgelenke, die frei beweglich sind. Aufgrund ihrer freien Beweglichkeit sind Synovialgelenke wie z.B. Knie, Hüfte, Schulter und Ellenbogen am häufigsten von Sportverletzungen betroffen. Die folgenden Merkmale prädestinieren sie für Sportverletzungen:

Die Gelenkkapsel umhüllt das gesamte Synovialgelenk. Sie besteht aus einer äußeren Fasergewebsschicht und der innenliegenden Synovialmembran, die Gelenkflüssigkeit ausscheidet, um das Gelenk zu schmieren und zu versorgen. Die Gelenkkapsel wird durch starke Bänder stabilisiert (siehe oben).

Synovialgelenke haben eine Gelenkhöhle, die Gelenkflüssigkeit enthält. Bei faserigen oder knorpeligen Gelenken fehlt diese vollständig.

Hyaliner Knorpel bedeckt das Ende der Knochen und bietet eine glatte, »geschmierte« Oberfläche, die es dem Gelenk ermöglicht, sich frei zu bewegen. Aufgabe des Gelenkknorpels ist es, die Reibung der Knochen während der Bewegung zu reduzieren und Stöße zu absorbieren.

Ein Schleimbeutel (lateinisch bursa, Plural bursae) ist ein kleiner Beutel, der mit visköser Flüssigkeit gefüllt ist. Bursae sind am häufigsten an der Stelle eines Gelenks zu finden, an der Muskel und Sehne über den Knochen gleiten. Aufgabe des Schleimbeutels ist es, die Reibung zu reduzieren und für eine gleitende Bewegung des Gelenks zu sorgen.

Die sieben Gelenktypen

Flach oder gleitend

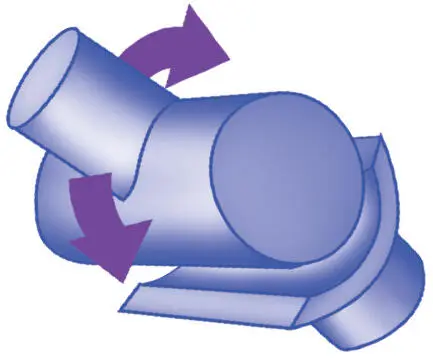

Bei diesem Gelenktyp entsteht eine Bewegung, wenn zwei eigentlich flache oder leicht gekrümmte Oberflächen übereinander gleiten. Beispiele: Schultereckgelenke und Interkarpalgelenke des Handgelenks

Hier erfolgt die Bewegung über eine Querachse wie bei einem Scharnier. Ein Knochenvorsprung passt beispielsweise in die konkave oder zylindrische Gelenkfläche eines anderen und ermöglicht Flexion und Extension. Beispiele: die Interphalangealgelenke der Finger- und Zehenknochen und das Ellenbogengelenk.

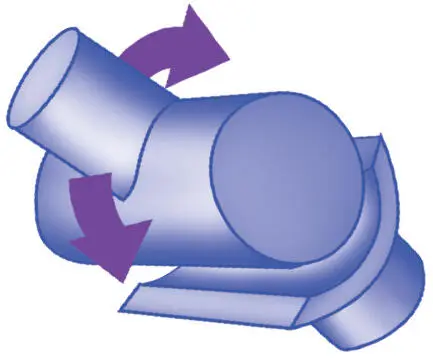

Die Bewegung erfolgt um eine vertikale Achse, ähnlich dem Steckscharnier eines Tores. Eine mehr oder weniger zylindrische Gelenkoberfläche aus Knochen ragt in einen Ring aus Knochen oder Band hinein und dreht sich in diesem. Ein Beispiel dafür ist das proximale Radioulnargelenk am Ellenbogen.

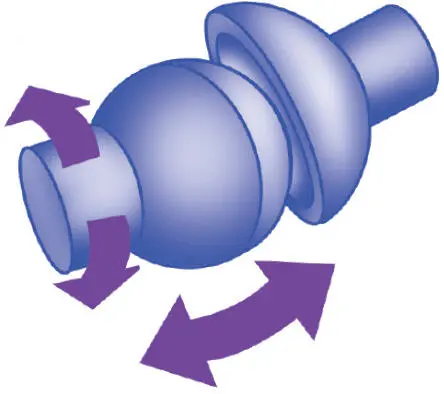

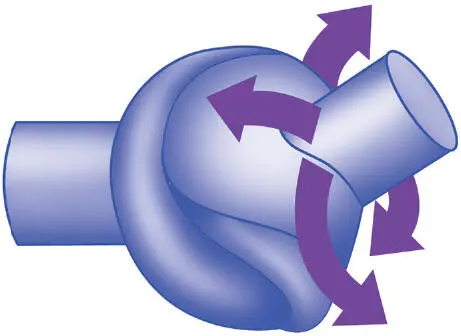

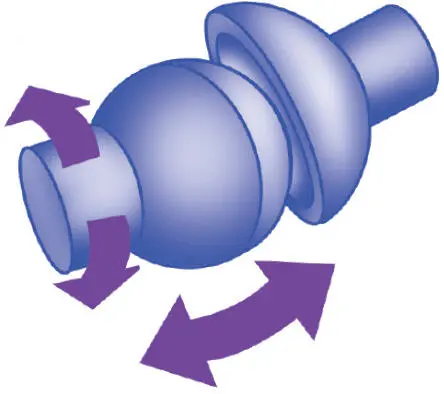

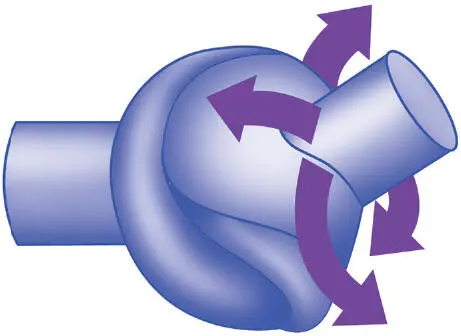

Sphäroides oder Kugelgelenk

Hier bildet einer der Knochen einen kugel- oder halbkugelförmigen Kopf aus, der sich innerhalb der konkaven Gegenform eines anderen Knochens dreht und dadurch Flexion, Extension, Adduktion, Abduktion, Zirkumduktion und Rotation ermöglicht. Diese Gelenkform funktioniert mehrachsig und ermöglicht den größten Bewegungsspielraum aller Gelenke. Beispiele: Schultergelenk und Hüfte.

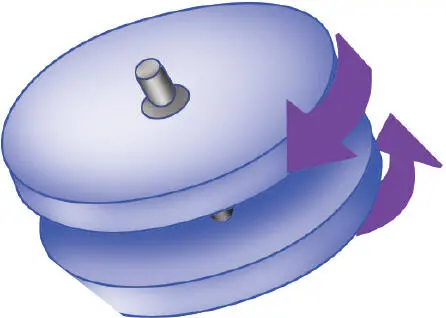

Diese Gelenke haben eine ellipsenähnliche Gelenkfläche, die in eine passende Wölbung am Gegenknochen passt; dadurch werden Flexion, Extension sowie leichte Abduktion und Adduktion ermöglicht. Beispiel: die metakarpophalangealen Gelenke der Hand (nicht aber der Daumen).

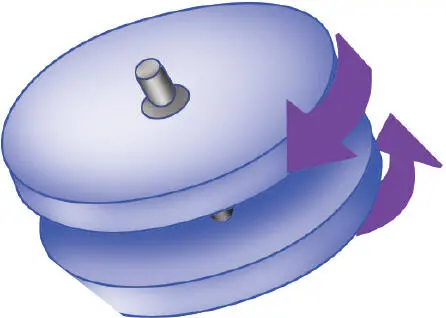

Hier haben beide Gelenkflächen sowohl konvexe als auch konkave Bereiche und ähneln somit zwei »Sätteln«, die genau ineinanderpassen. Wie Ellipsoidgelenke ermöglichen sie Flexion, Extension, Abduktion und Adduktion, aber mehr Rotationsbewegung als diese, wie man etwa an der Möglichkeit, den Daumen in eine Oppositionsstellung zu den Fingern zu bringen, gut erkennt. Beispiel: das Daumensattelgelenk.

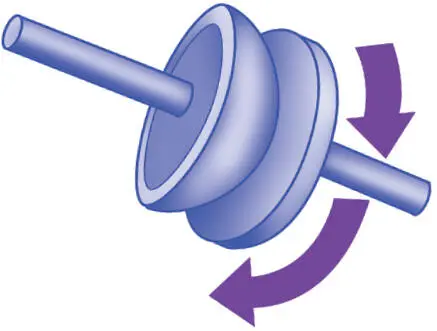

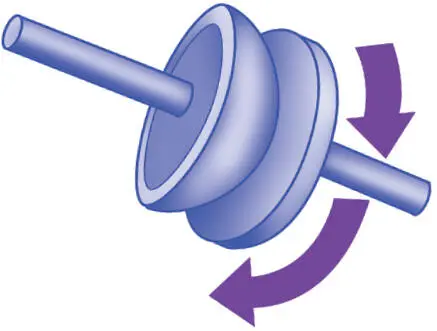

Eine reziproke konvexe/konkave Gelenkfläche ermöglicht hier Flexion, Dehnung und begrenzte Rotation um eine Längsachse. Beispiel: das Tibiofemoralgelenk des Knies.

IST DIE SPORTVERLETZUNG AKUT ODER CHRONISCH?

Unabhängig davon, wo am Körper die Verletzung auftritt oder wie schwer sie ist, werden Sportverletzungen häufig einer von zwei Kategorien zugordnet: akut oder chronisch.

Akute Sportverletzungen treten plötzlich auf, von einem Moment auf den anderen. Dazu zählen beispielsweise Knochenbrüche, Muskelfaser-, Bänder- oder Sehnenüberdehnungen bzw. -risse, Verstauchungen und Prellungen. Akute Verletzungen führen in der Regel zu Schmerzen, Schwellungen, Druckempfindlichkeit, Schwäche und einem Ausfall der Beweglichkeit und Tragfähigkeit der verletzten Stelle; diese lässt sich nicht mehr belasten.

Sportverletzungen, die sich über einen längeren Zeitraum hinziehen und auch als Überlastungsverletzung bezeichnet werden können, betrachtet man als chronisch. Bekannte Beispiele dafür sind Tendinitis (Sehnenscheidenentzündung), Bursitis (Schleimbeutelentzündung) oder Stressfrakturen. Soche chronischen Verletzungen führen ebenfalls zu Schmerzen, zu Schwellungen, Druckempfindlichkeit, Schwäche und der Unfähigkeit, den verletzten Bereich weiter zu benutzen oder zu belasten.

Читать дальше