Ein Muskel besteht zu 75 % aus Wasser, 20 % aus Eiweiß und 5 % aus Mineralsalzen, Glykogen und Fett. Man unterscheidet drei Arten von Muskeln: Skelettmuskeln, Herzmuskel und die glatte Muskulatur. Der an der Bewegung beteiligte Muskeltyp ist die (quergestreifte, somatische) Skelettmuskulatur, die wir willkürlich einsetzen können. Sie macht etwa 40 Prozent des gesamten menschlichen Körpergewichts aus.

Die Skelettmuskulatur überzieht unser Knochengerüst und/oder ist mit Sehnen daran befestigt. Sie ist zu schnellen starken, aber auch längeren konstanten Kontraktionen in der Lage. So ermöglicht uns die Skelettmuskulatur sowohl physische »Kraftakte« als auch feine, kontrollierte Bewegungen. Der obere Punkt, an dem ein Muskel direkt oder über eine Sehne an einem relativ konstanten Punkt eines Knochens angesetzt ist, wird als sein »Ansatz« oder »Ursprung« bezeichnet. Zieht sich der Muskel zusammen, überträgt er die Spannung über ein oder mehrere Gelenke auf das Knochenskelett und es kommt zu einer Bewegung. Die untere Ansatzstelle des Muskels an den sich bewegenden Knochen wird »Insertion« genannt.

Überblick über die Skelettmuskulatur

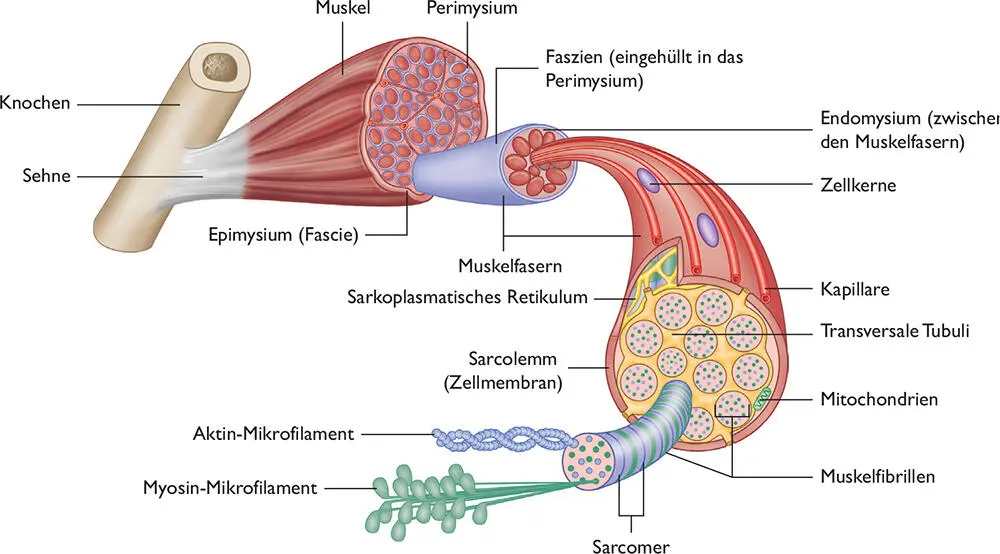

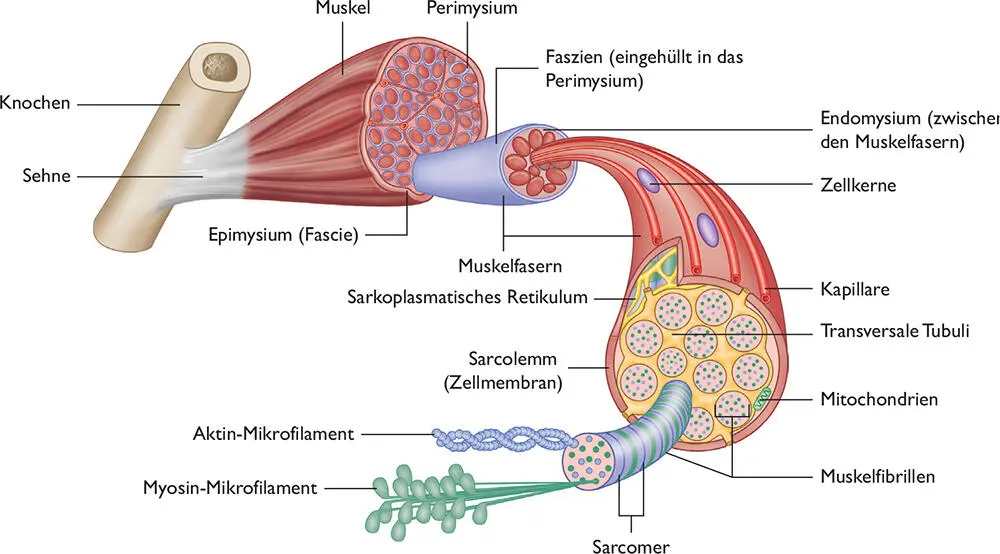

Die funktionelle Einheit des Skelettmuskels, die Muskelfaser, ist eine längliche, zylinderförmige Zelle mit mehreren Kernen, die ca. 10–100 Mikrometer breit und zwischen einigen Millimetern bis zu über 30 Zentimetern lang sein kann. Das Zytoplasma der Muskelfaser wird als Sarkoplasma bezeichnet; es ist in einer Zellmembran, dem Sarkolemm, verkapselt. Jede einzelne Muskelfaser ist von einer zarten Membran, dem sogenannten Endomysium, umgeben.

Die Muskelfasern sind in Bündeln zusammengefasst, die vom Perimysium umschlossen werden. Diese Bündel sind gruppiert, und der gesamte Muskel ist von einer Bindegewebshülle umgeben, die man als Epimysium bezeichnet. Diese Muskelmembranen durchziehen die gesamte Länge des Muskels, von der Ursprungssehne bis zur Insertionssehne. Die komplette Struktur wird auch als muskulotendinöse Einheit bezeichnet.

HINWEIS: Bei der Kontraktion erzeugen alle Muskelarten Wärme, die für die Aufrechterhaltung einer normalen Körpertemperatur elementar ist. Man schätzt, dass 85 % der gesamten Körperwärme durch Muskelkontraktion erzeugt wird.

Zu den wichtigsten Muskeln gehören der M. quadrizeps des Oberschenkels und der M. bizeps brachii des Oberarms.

Babys kommen mit etwa 350 Knochen auf die Welt. In der Kindheit verschmelzen diese miteinander, bis wir in der Pubertät nur noch 206 einzelne Knochen besitzen. Knochen bilden die innenliegende tragende Struktur unseres Körpers; insgesamt nennt man sie das Endoskelett. (Bei der Klasse der wirbellosen Lebewesen spricht man von einem Exoskelett; beim Menschen ist dies nur noch an den Zähnen, Nägeln und Haaren zu erahnen.) Vollentwickelter Knochen ist der härteste Gewebetyp unseres Körpers. Er besteht zu 20 % aus Wasser, 30 – 40 % aus organischer und 40 – 50 % aus anorganischer Substanz.

Knochenentwicklung und -wachstum

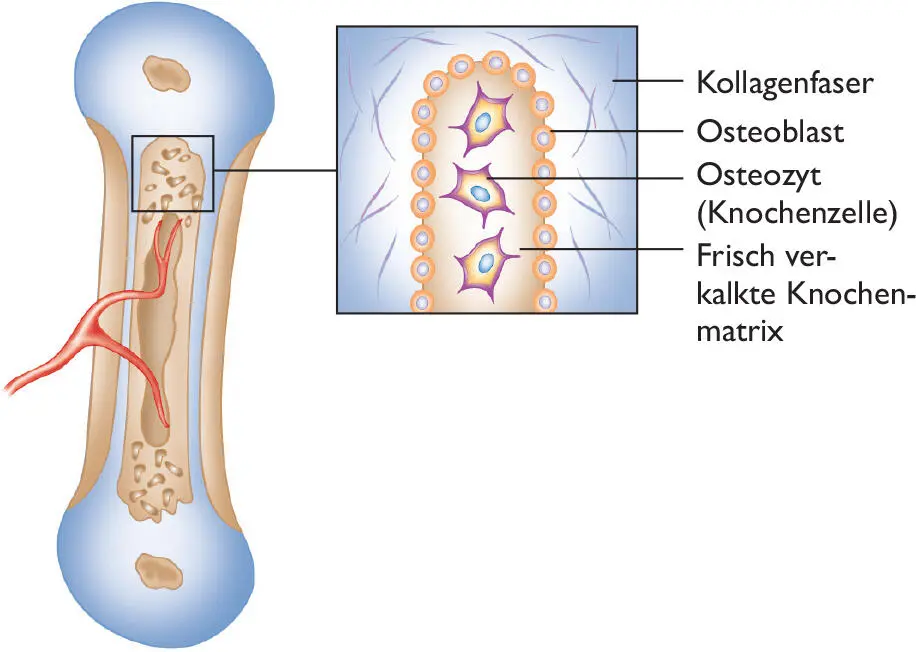

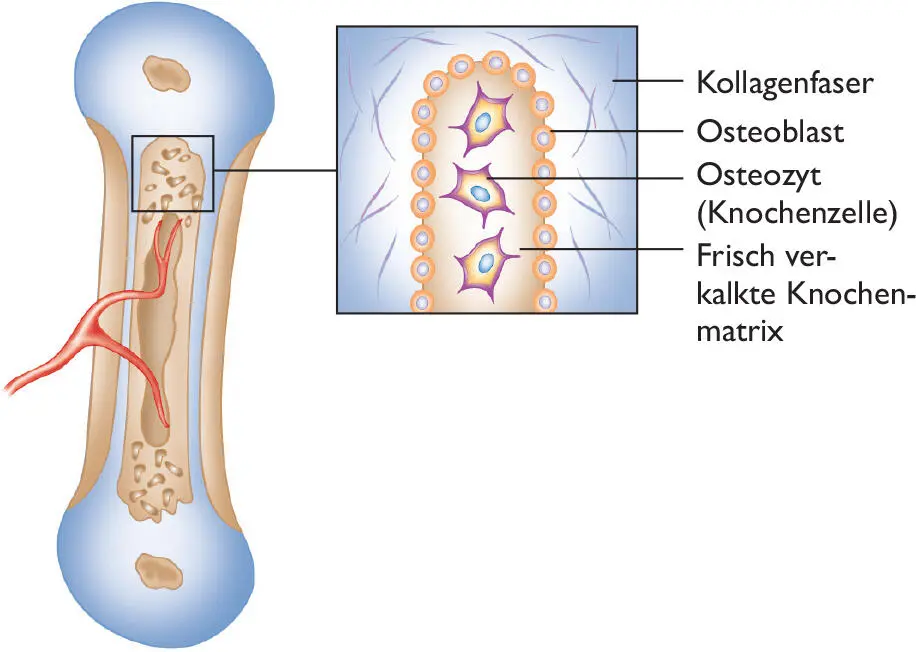

Der größte Teil der Knochen entsteht aus einer knorpeligen Grundsubstanz, die mit der Zeit verkalkt und dann zu echtem Knochen wird. Dieser Prozess erfolgt in vier Schritten:

1.Im zweiten oder dritten Entwicklungsmonat eines Embryos werden sogenannte Osteoblasten, knochenbildende Zellen, aktiv.

2.Zunächst bilden die Osteoblasten eine stoffliche Matrix zwischen den Einzelzellen, die mit dem faserigen Protein Kollagen angereichert ist. Dieses Kollagen verstärkt das Gewebe. Mithilfe von Enzymen wird schließlich die Ablagerung von Calciumverbindungen in der Matrix ermöglicht.

Die Struktur des Muskelgewebes von der mikroskopischen bis zur äußeren Anatomie

Knochenentwicklung und -wachstum

3.Das interzelluläre Material härtet um die Zellen herum aus, die zu Osteozyten werden: lebende Zellen, die den Knochen erhalten

4.Andere Zellen, die als Osteoklasten bezeichnet werden, bauen den Knochen ab, um und reparieren ihn. Dieser Prozess dauert ein Leben lang an, verlangsamt sich aber mit zunehmendem Alter. Folglich sind die Knochen älterer Menschen schwächer und zerbrechlicher.

Kurz gesagt, sind Osteoblasten und Osteoklasten die Zellen, die den Knochen aufbauen bzw. abbauen, damit sich die Knochen in Form und Stärke ganz langsam nach Bedarf anpassen können.

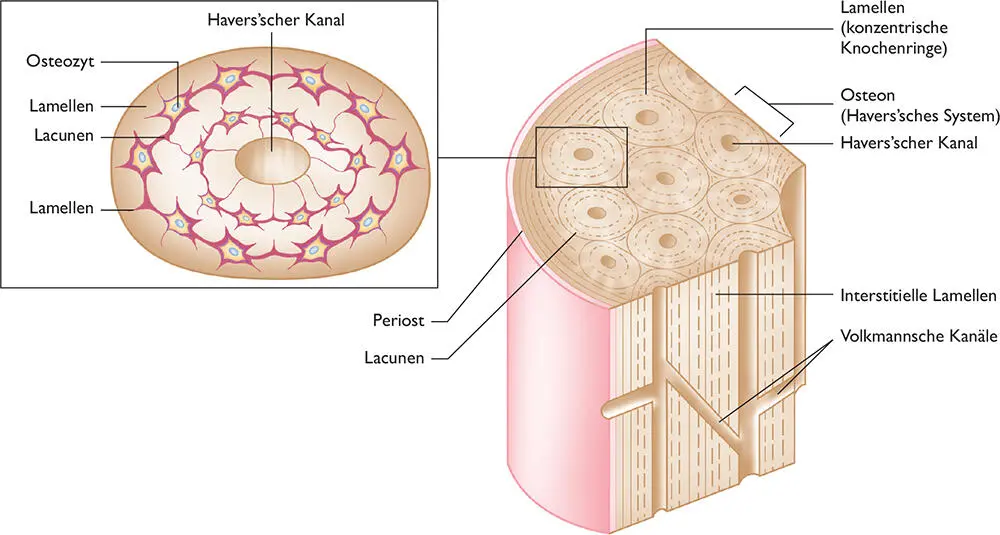

Knochenzellen sitzen in Hohlräumen, den sogenannten Lacunae (Singular: Lacuna), umgeben von kreisförmigen Schichten einer sehr harten Matrix, die Kalziumsalze und größere Mengen an Kollagenfasern enthält. Knochen schützen die inneren Organe und erleichtern die Bewegunglichkeit. Zusammen bilden sie eine starre Struktur: das Skelett. Zu den wichtigsten Knochen gehören der Oberschenkelknochen und der Oberarmknochen

Knochenarten nach Dichte

Kompakter Knochen

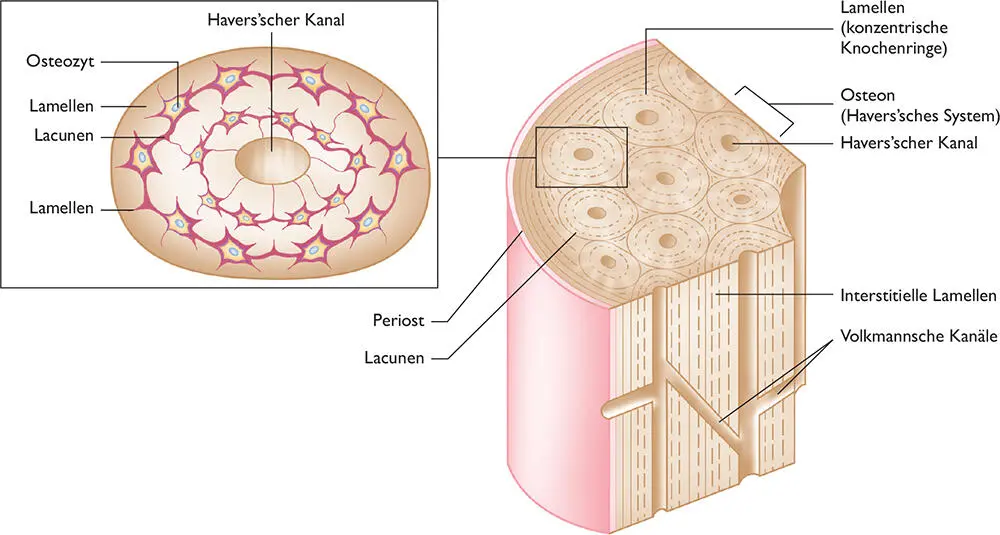

Kompakter Knochen ist dicht und sieht mit bloßem Auge glatt aus. Durch das Mikroskop erscheint kompakter Knochen als eine Verdichtung Havers’scher Systeme, die Osteonen genannt werden. Jedes System bildet einen länglichen Zylinder, der entlang der Längsachse des Knochens ausgerichtet ist und aus einem zentralen Havers’schen Kanal besteht, der Blutgefäße, Lymphgefäße und Nerven enthält, die von konzentrischen Knochenplatten, den Lamellen, umgeben sind. Mit anderen Worten, jedes Havers’sche System ist eine Gruppe von Hohlrohren aus Knochenmatrix (Lamellen), die ineinander übergehen. Zwischen diesen Lamellen befinden sich Lücken (»lacunae«), die Lymphe und Osteozyten enthalten.

Struktur des kompakten Knochens

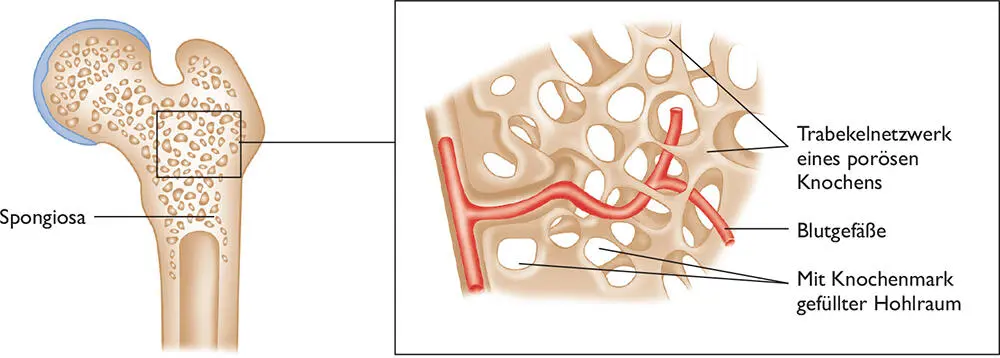

Struktur eines spongiösen (porösen) Knochens

Die Lücken sind über haarähnliche Kanälchen, sogenannte Canaliculi, mit den Lymphgefäßen im Havers’schen Kanal verbunden, sodass die Osteozyten sich von der Lymphe ernähren können. Diese röhrenförmige Lamellenanordnung verleiht dem Knochen eine hohe Festigkeit.

Andere Kanäle, auch Perforationskanäle genannt, verlaufen rechtwinklig zur Längsachse des Knochens und verbinden die Blutgefäße und die Nervenversorgung im Knochen mit dem Periost.

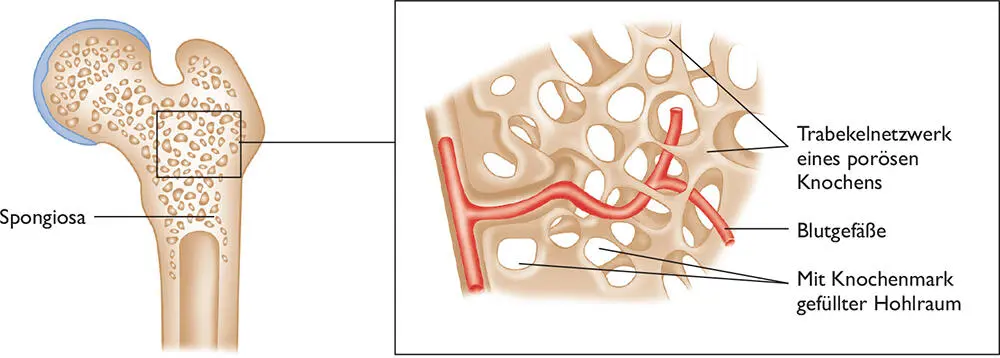

Spongiöser Knochen (Spongiosa)

Spongiöser, schwammartiger Knochen besteht aus kleinen nadelförmigen Trabekeln (trabeculae, trabecula; wörtlich: »kleine Balken«) mit unregelmäßig angeordneten Lamellen und Osteozyten, die durch Kanäle miteinander verbunden sind. Es gibt keine Havers’schen Systeme, sondern viele freie Zwischenräume, die man sich als große Havers’sche Kanäle vorstellen kann. Sie ergeben ein wabenförmiges Erscheinungsbild und sind mit rotem oder gelbem Mark und Blutgefäßen gefüllt.

Diese Struktur bildet ein dynamisches Gitter, das in der Lage ist, sich allmählich in Reaktion auf Gewichtsbelastungen, Haltungsänderungen und Muskelverspannungen neu auszurichten und zu verändern. Spongiösen Knochen findet man in den Epiphysen langer Knochen, Wirbelkörpern und anderen Knochen ohne Hohlräume.

Читать дальше