Knochenarten je nach Form

Unregelmäßige Knochen

Unregelmäßige Knochen haben komplizierte Formen; sie bestehen hauptsächlich aus spongiösem Knochen, der von dünnen Schichten aus kompaktem Knochen umgeben ist. Beispiele dafür sind einige Schädelknochen, die Wirbel und die Hüftknochen.

Flache Knochen sind dünne, abgeflachte Knochen; sie sind häufig leicht gebogen. In der Regel bestehen sie aus einer Schicht spongiösem Knochen, die zwischen zwei dünnen Schichten aus kompaktem Knochen liegt. Beispiele dafür sind die meisten Schädelknochen, die Rippen und das Brustbein.

Kurze Knochen sind meistens würfelförmig; sie bestehen zum überwiegenden Teil aus schwammartigem (spongiösem) Knochen. Beispiele dafür sind die Karpalknochen im Handgelenk und die Fußwurzelknochen im Knöchel.

Sesambeine (auch sesamoide Knochen, lat. für »geformt wie Sesamsamen«) sind eine spezielle Art kurzer Knochen, die sich in einer Muskelsehne bilden und in ihr eingebettet sind. Beispiele dafür sind die Patella (Kniescheibe) und das sogenannte »Erbsenbein« des Handgelenks.

Lange Knochen sind länger als breit. Sie haben einen Schaft und an beiden Schaftenden einen Kopf und bestehen überwiegend aus kompaktem Knochen. Beispiele sind die Knochen der Gliedmaßen, mit Ausnahme der Hand-Sprungelenks- und Fußknochen. (auch wenn die Knochen der Finger und Zehen tatsächlich lange Knochen in Miniatur sind)

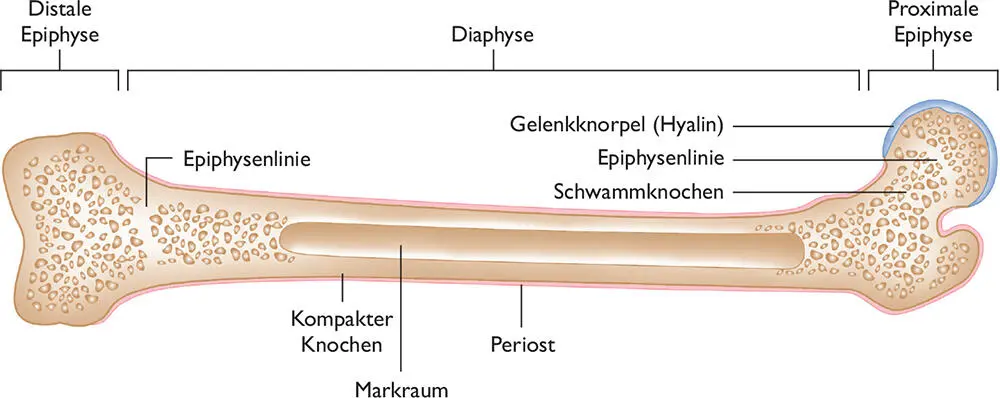

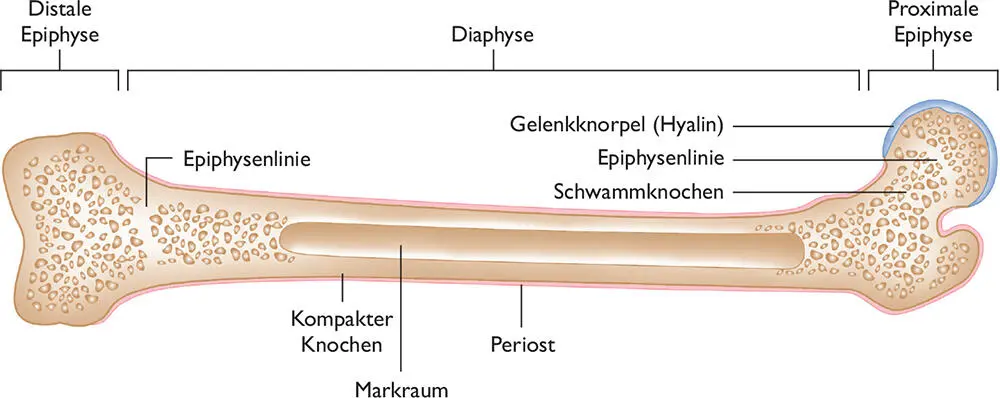

Komponenten eines langen Knochens

Die Umwandlung des Knorpels innerhalb eines langen Knochens beginnt in der Mitte des Schaftes. Sekundäre, knochenbildende Zentren entwickeln sich später an den Knochenenden. Von diesen Knochenbildungszentren aus wächst der Knochen kontinuierlich während der Kindheit und Jugend bis zum 21. oder 22. Lebensjahr. Dann werden die Wachstumszentren hart.

Die Diaphyse (griechisch: »Separation«) ist mit dem Schaft der zentrale Teil eines langen Knochens. Sie hat eine markgefüllte Aushöhlung (Kavität oder Markraum), die von kompaktem Knochen umgeben ist. Sie wird aus einer oder mehreren primären Verknöcherungsstellen gebildet und von einer oder mehreren Nährstoffarterien versorgt.

Die Epiphyse (vom griechischen Wort für »Wucherung«) ist das Ende eines noch nicht ausgereiften, jugendlichen Knochens oder Knochenteils, der an der Epiphysenfuge noch durch Knorpel von dessen Hauptkörper getrennt ist. In einem sekundären Entwicklungsprozess verknöchert sie und besteht im Erwachsenenalter dann schließlich größtenteils aus Schwammknochen.

Die Epiphysenlinie ist der Überrest der flachen Epiphysenplatte aus hyalinem Knorpel langer junger (Röhren-) Knochen, die an dieser Stelle wachsen. Zum Ende der Pubertät stoppt das lange Knochenwachstum. Die Platte wird vollständig durch Knochengewebe ersetzt. Später erinnert nur noch die Epiphysenlinie an diesen Wachstumsprozess.

Der Gelenkknorpel in synovialen, also frei beweglichen Gelenken ist der einzige Hinweis auf die ursprünglich knorpelige Vergangenheit eines erwachsenen Knochens. Der Knorpel ist glatt, rutschig, porös, formbar, unempfindlich und hat keine Blutgefäße. Er wird durch Bewegung massiert und verteilt und bewegt damit Synovialflüssigkeit, Sauerstoff und Nährstoffe.

HINWEIS: Der degenerative Prozess der Arthrose (und die letzten Stadien einiger Formen rheumatoider Arthritis) bewirken den Abbau des Gelenkknorpels.

Das Periost ist eine faserige Bindegewebsmembran, die die Außenfläche des Knochens umhüllt. Es ist mit Gefäßen versorgt und stellt eine hochempfindliche, doppellagige, lebenserhaltende Scheide dar. Die äußere Schicht besteht aus dichtem, unregelmäßigem Bindegewebe. Die innen direkt an der Knochenoberfläche liegende Schicht enthält sowohl knochenbildende Osteoblasten als auch knochenzerstörende Osteoklasten. Das Periost ist durchzogen von Nervenfasern, Lymphgefäßen und Blutgefäßen, die über Nährstoffkanälchen den Knochen versorgen. Kollagenfasern, die sogenannten Sharpey-Fasern, befestigen es am Knochen. Das Periost fungiert auch als Ankerpunkt für Sehnen und Bänder.

Die Markhöhle ist der Hohlraum der Diaphyse (beispielsweise im Zentrum eines Röhrenknochens). Sie enthält Knochenmark, das in der Kindheit und Jugend rot, im Erwachsenenalter gelb ist.

Rotes Knochenmark hat eine rote, gelartige Konsistenz und besteht aus roten und weißen Blutkörperchen in verschiedenen Entwicklungsstadien.

Bestandteile eines langen Knochens

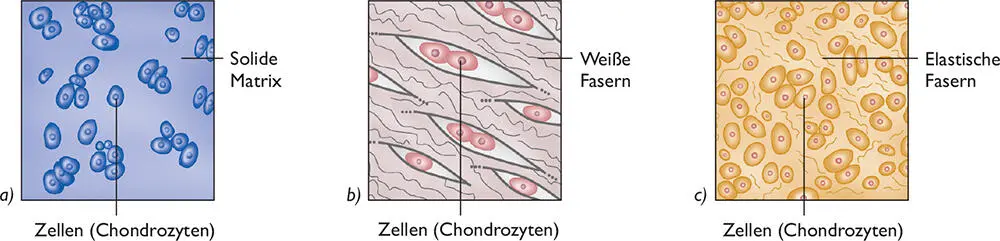

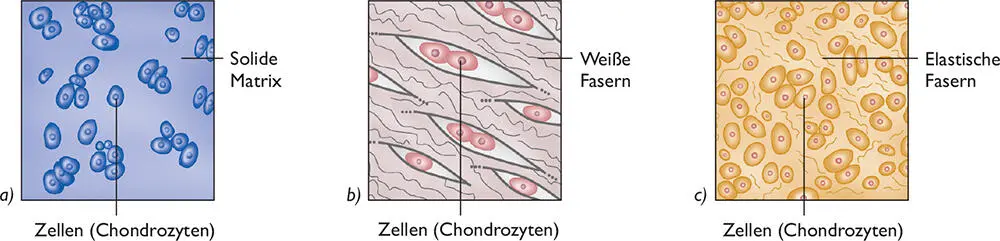

Knorpelstruktur: a) hyaliner Knorpel, b) weißer Faserknorpel, c) gelber elastischer Knorpel

Es befindet sich typischerweise im Schwammknochenteil langer Knochen und flacher Knochen. Bei Erwachsenen tritt das rote Knochenmark, das neue rote Blutkörperchen bildet, nur noch im Oberschenkel- und Oberarmkopf sowie in flachen Knochen wie dem Brustbein und unregelmäßigen Knochen wie den Hüftknochen auf. An diesen Stellen werden routinemäßig Knochenmarksproben entnommen, wenn man Probleme mit dem blutbildenden Gewebe vermutet.

Gelbes Mark ist ein fettiges Bindegewebe, das keine Blutzellen mehr produziert.

Knorpel ist ein spezialisiertes, fibröses Bindegewebe. Sein Hauptzweck ist es, glatte Oberflächen für die Bewegungen der Gelenke zu schaffen, die Stöße und Reibungen an den Stellen absorbieren, an denen Knochen aneinanderstoßen oder -reiben. Knorpel existieren entweder während einer bestimmten Wachstumsphase und werden später durch Knochen ersetzt oder als dauerhaft den Knochen ergänzende, weichere Struktur. Die Knorpelstärke ergibt sich vor allem aus dem in ihm enthaltenen Kollagen. Ein Knorpel ist überwiegend nichtvaskulär (also nicht von den Blutgefäßen durchdrungen) und ernährt sich hauptsächlich über ihn umgebende Gewebeflüssigkeiten.

Es gibt hyalinen Knorpel, Faserknorpel und elastische Knorpel. Der wichtigste ist der hyaline (Gelenk-)Knorpel, der sich aus Kollagenfasern und Wasser zusammensetzt. Als Gelenkknorpel bildet hyaliner Knorpel die Basis für die Entwicklung vieler Knochen. Im Erwachsenenalter existieren sie weiter als:

•Gelenkknorpel der Synovialgelenke

•Knorpelplatten zwischen – in der Wachstumsphase getrennt verknöchernden – Skelettbereichen

•Schwertfortsatz des Brustbeins (der spät oder gar nicht verknöchert) und der Rippenknorpel.

Hyaliner Knorpel existiert auch in der Nasenscheidewand, in den meisten Knorpeln des Kehlkopfes und in den Stützringen der Luftröhre sowie der Bronchien.

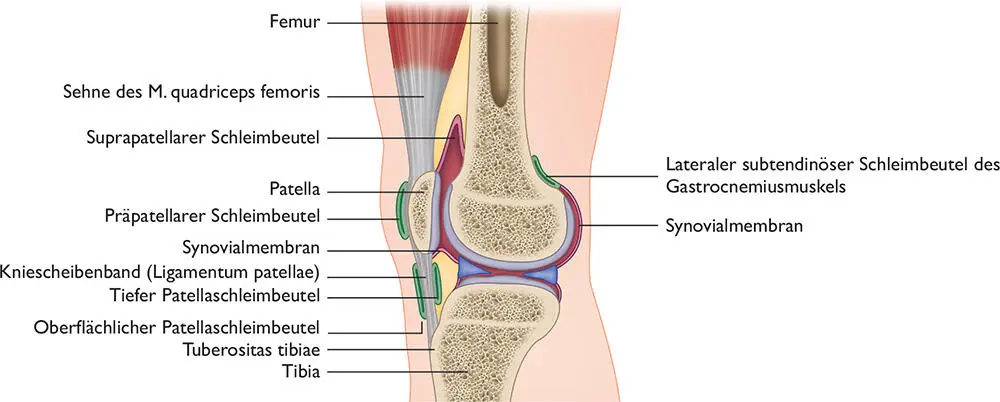

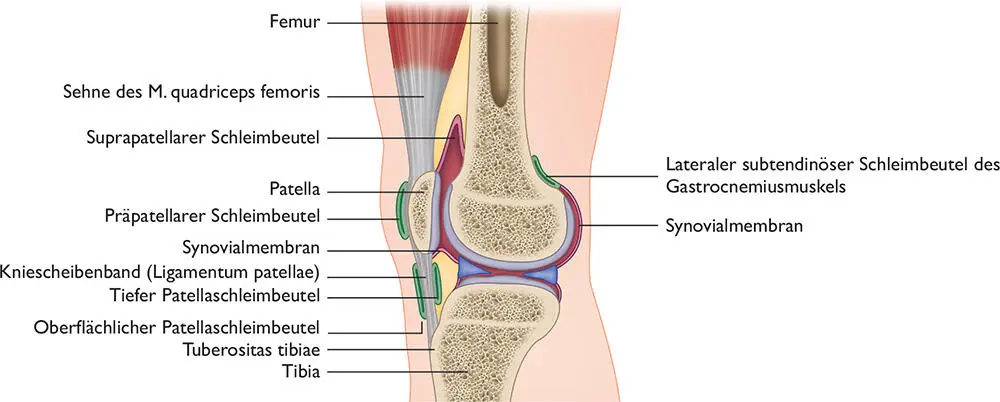

Das Kniegelenk: rechtes Bein, Ansicht in der Mitte der Speiche (Tibia)

Читать дальше