Après l’adoption de quelques modifications mineures en 1863, l’Etat-major général connut une étape fondamentale de son organisation en 1865 avec la création d’un Bureau d’état-major. La loi sur l’organisation militaire de 1850 avait supprimé la Commission d’inspection et le poste de quartier-maître, tandis que les fonctions du chef du génie s’étaient vu restreindre. Les activités de ces anciennes institutions avaient été transférées au Département militaire fédéral, nouvellement créé, ce qui constituait une charge particulièrement importante pour lui, au vu surtout de ses effectifs qui se limitaient, outre le chef du département, à trois personnes. Dans ses conditions, il était impossible de réaliser des travaux d’état-major général, surtout si l’on pense que le conseiller fédéral en charge des affaires militaires n’était pas forcément, lui-même, un officier d’état-major général. Dès lors, la création d’un Bureau d’état-major permanent devint un thème de discussion.

Diverses études furent menées et, par la loi du 13 novembre 1865, cette institution vit le jour, ayant à sa tête un chef employé par la Confédération. Le colonel Hermann Siegfried, déjà directeur du Bureau topographique, fut nommé pour occuper le poste dès le 1 erjanvier 1866. Le nouveau Bureau d’état-major avait pour tâche de s’occuper des plans de la défense nationale, de la documentation et du Bureau topographique. Le 22 décembre 1865, une instruction pour son chef était promulguée, définissant de manière plus complète ses prérogatives.

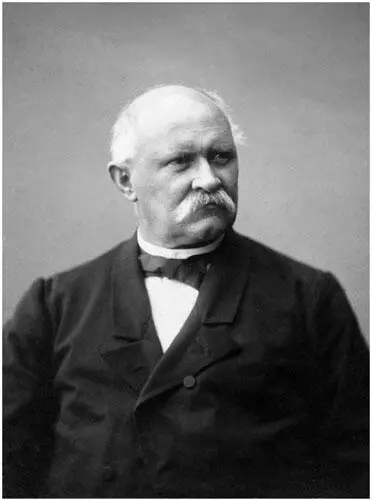

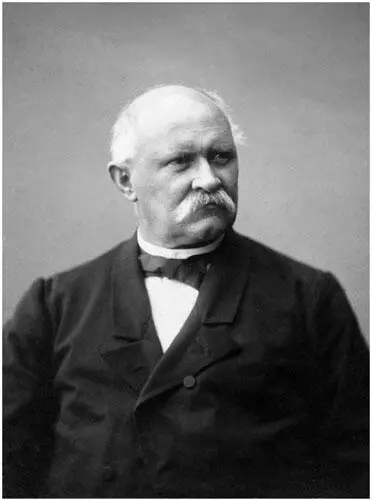

L’organisation de l’Etat-major général était insuffisante et divers travaux furent menés entre 1865 et 1873 en vue d’une amélioration. Les Etats-majors de plusieurs pays étrangers furent étudiés, notamment ceux des armées belge, prussienne et austro-hongroise. 5Les réflexions furent plus ou moins poussées, certaines, comme celles relatives au corps d’état-major italien, se limitant à quelques mots écrits au brouillon. Ces études n’aboutirent cependant à aucun changement jusqu’en 1874. Le projet de loi militaire de 1868, œuvre du Conseiller fédéral Emil Welti, contenait des modifications profondes en la matière. Nécessitant un changement constitutionnel, le projet dut être abandonné. Il servit toutefois de base de travail au lendemain de la guerre franco-prussienne de 1870–1871 qui démontra, par ailleurs, la nécessité de réformer l’ensemble de l’institution militaire. La Constitution fédérale centralisa le pouvoir législatif entre les seules mains de la Confédération. La loi sur l’organisation militaire du 13 novembre 1874 qui en découla reprit, comme nous le verrons, le contenu du projet Welti pour donner une nouvelle organisation à l’Etat-major général.

Illustration 1:Emil Welti, chef du Département militaire fédéral (1867–1868, 1870–1871 et 1873–1875). Bibliothèque nationale.

1.2. La loi sur l’organisation militaire du 13 novembre 1874

1.2.1. L’organisation de l’armée et du Département militaire fédéral

La loi sur l’organisation militaire du 13 novembre 1874 définit l’organisation du Département militaire fédéral et celle de l’armée. 6Le principe d’obligation de servir était plus strict qu’auparavant et le système des contingents cantonaux supprimé. L’armée fédérale ne connaissait plus que deux classes, l’élite (20 à 32 ans) et la landwehr (33–44 ans). Elle comprenait six armes: infanterie, artillerie, cavalerie, génie, troupes sanitaires et troupes d’administration. L’instruction était entièrement centralisée.

La Confédération formait et entretenait un certain nombre de formations de troupes spéciales (compagnies de guides, colonnes de parc, compagnies d’artificiers, train, génie, etc.). Les bataillons d’infanterie, les batteries d’artillerie et les escadrons de dragons restaient des troupes cantonales. L’ensemble des troupes cantonales et fédérales était réparti en huit divisions d’élite permanentes correspondant aux arrondissements de recrutement, ce qui représentait environ 115 000 officiers, sousofficiers et soldats. A cet effectif venaient s’ajouter les quelque 200 000 hommes de la landwehr, dont l’organisation complète ne fut définie que plus tard.

Chaque division se composait de deux brigades d’infanterie, d’un bataillon de carabiniers, d’une compagnie de guides, d’un régiment de dragons, d’une brigade d’artillerie, d’un parc de division, d’un bataillon du génie, d’un lazaret de campagne, d’une compagnie d’administration et d’un bataillon du train. Il restait, en outre, à disposition du général, des troupes non endivisionnées comprenant quatre compagnies de guides, un régiment de deux batteries de montagne, deux compagnies d’artificiers et quatre divisions (dix compagnies) d’artillerie de position. Cette organisation connut diverses modifications jusqu’en 1907, année où fut votée une nouvelle loi d’organisation de l’armée. Parmi les changements les plus importants, citons la création du landsturm en 1886 et celle de quatre corps d’armée à deux divisions en 1891.

En ce qui concerne le Département militaire fédéral, la loi de 1874 subordonna à son chef neuf services administratifs à la tête desquels se trouvaient des «fonctionnaires militaires supérieurs» nommés par le Conseil fédéral:

– Division de l’infanterie;

– Division de la cavalerie;

– Division de l’artillerie;

– Division du génie;

– Bureau d’état-major;

– Administration du matériel de guerre;

– Division sanitaire (médecin en chef);

– Division vétérinaire (vétérinaire en chef);

– Commissariat des guerres.

En dehors de ces services administratifs, le chef du Département militaire fédéral avait encore sous ses ordres directs les commandants de divisions, la chancellerie, l’auditeur en chef et la régie des chevaux. Cette organisation ne connut pas de modifications importantes jusqu’en 1907. Signalons toutefois qu’en 1891, au moment de la création des corps d’armée, les commandants de ces nouvelles grandes unités furent directement subordonnés au chef du Département. Il en fut de même, la même année, de la Commission de défense nationale nouvellement créée.

L’organigramme montre d’emblée que le Bureau d’état-major n’occupait pas une position hiérarchiquement supérieure à celle des autres subdivisions administratives. Il ne fut d’ailleurs élevé au rang de division du Département militaire fédéral qu’en 1901. Son chef ne possédait pas non plus un grade supérieur à celui des autres chefs des services de l’administration ou des commandants de grande unité et n’était qu’un primus inter pares. Notons également que le chef du Bureau d’état-major n’apparaissait qu’en deuxième position, après les chefs d’arme, dans la liste définie par l’article 249 de la loi militaire. Enfin, certaines attributions en matière de travail d’état-major général étaient partagées entre le chef du Bureau d’état-major et le chef d’arme de l’infanterie.

1. 2. 2. L’Etat-major général et son Bureau

La loi sur l’organisation militaire du 13 novembre 1874 a apporté d’importants changements en ce qui concerne l’Etat-major général. 7L’article 68 créait un corps spécial d’état-major comprenant 3 colonels, 16 lieutenants-colonels ou majors et 35 capitaines. A ces officiers, dont les missions relevaient spécifiquement du service d’état-major général, s’ajoutaient ceux de la section spéciale des chemins de fer formée, selon l’article 70, avec le personnel d’administration et d’exploitation des chemins de fer. Ces derniers avaient pour tâche de préparer l’organisation du service d’exploitation des chemins de fer en temps de guerre, ainsi que la destruction et le rétablissement des lignes. Cette section occupait une place à part au sein de l’Etat-major général, dans le sens où, en cas de guerre, les officiers qui la composaient devaient être adjoints au chef supérieur du service d’exploitation.

Читать дальше