Der Mittwoch von fünf bis sieben Uhr war bei Zschokke für Sitzungen der Königlichen Sozietät der Wissenschaften reserviert, die bei Hausen an der Forststrasse stattfanden. Hausen hatte seit 1791 den Vorsitz der 1766 von Professor Darjes 166gegründeten «Gelehrten Gesellschaft zum Nutzen der Künste und Wissenschaften» 167übernommen. Diese Runde brachte Akademiker, fortgeschrittene Studenten und Anfänger zu wöchentlichen wissenschaftlichen Gesprächen zusammen. Kurz nach Übernahme des Präsidiums schaffte Hausen die Aufnahmegebühren und jährlichen Beiträge ab, mit der sich die Gesellschaft bisher finanziert hatte, «da unter den armen Studierenden oft die besten Köpfe seyn konnten», die solche Gebühren nicht bezahlen konnten. 168Studenten, deren wissenschaftliche Ausbildung man fördern wollte, wurden als Adjunkte aufgenommen, als erster am 7. Dezember 1791 der Kandidat der Philosophie und Gottesgelehrtheit Johann Heinrich Daniel Zschokke. Hausen schrieb über ihn: «Er besuchte die Versammlung unausgesezt und stiftete vielen Nutzen.» 169Kurz vor seiner Abreise, am 4. Mai 1795, wurde Zschokke «wegen seines in den schönen Wissenschaften sich erworbenen Ruhms und Verdienstes» zum ordentlichen Mitglied erhoben. 170Weitere Adjunkte aus Zschokkes Freundeskreis waren Gerlach, Hempel oder Marmalle.

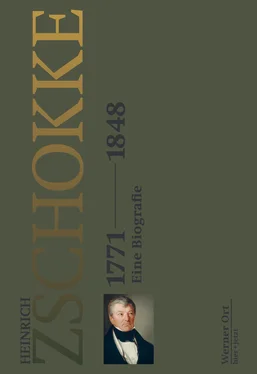

«Von den drei Jahren, die ich nun in Frankfurt, als akademischer Privatdocent, verlebte, läßt sich wenig berichten», schrieb Zschokke in «Eine Selbstschau». «Sie verflossen arm an Ereignissen, doch nicht ohne Anmuth.» 171Wenn er unter «Ereignissen» seine religiöse Entwicklung verstand, so hatte er Recht; in dieser Hinsicht fand nicht mehr viel statt. Auch in seiner akademischen Karriere kam er nicht voran, jedenfalls nicht so schnell, wie er es sich vorgestellt hatte. Was seine literarische Tätigkeit und seine Vorlesungen betrifft, die in diesen Jahren gewiss seine hauptsächlichen Aktivitäten waren, so schienen sie ihm nachträglich kaum der Rede wert. Dennoch geben sie einige interessante Einblicke in seine Biografie.

Jedes Semester bot Zschokke von elf bis zwölf Uhr morgens eine Vorlesung über Kirchengeschichte an, nicht an der theologischen Fakultät, wo er nicht zu lehren berechtigt war, sondern bei den Philosophien in der Unterabteilung «historische Privatlektionen». Weiter las er im Sommer über christliche Altertümer. 172Als philologische Privatlektionen gab er eine Auslegung von Büchern des Alten und Neuen Testaments: einmal der vier Evangelien, ein andermal der katholischen Briefe, der Apokalypse und der Briefe von Paulus an die Römer. Auch philosophische Privatlektionen kündigte er an: in seinem ersten und in seinem letzten Semester zur Ästhetik – das zweite Mal nach seinem Buch «Ideen zur psychologischen Ästhetik» (1793) 173–, ferner zur Moralphilosophie nach Schmid 174und zur natürlichen Theologie. Im Sommer 1793 gab er eine Vorlesung über Rhetorik und Dichtkunst 175und im Winter 1793/94 eine weitere zur Philosophiegeschichte von der ältesten bis zur neueren Zeit.

Zschokke kündigte jedes Semester als Dozent drei einstündige tägliche Vorlesungen an, im ersten Semester 1792/93 sogar vier. Ob er sie tatsächlich hielt, hing vom Interesse der Studenten ab; offenbar bestand durchaus eine Nachfrage. Zschokkes Vorlesungen waren beliebt, was an seiner Jugendlichkeit und der Frische des Vortrags, am Inhalt, der strikt rationalen Sicht auf die Religion und der Kritik an der Kirche lag. Wenn Zschokke in «Eine Selbstschau» behauptete, er habe alles vermieden, um den Gemütsfrieden der Jünglinge nicht durch Zweifel zu erschüttern, 176so meinte er damit wohl nur Zweifel am Glauben, nicht aber an der Kirche und ihren Dogmen.

Bei Zschokke wussten die Studenten, dass er gegenüber Woellner und dem Religionsedikt kein Blatt vor den Mund nahm. Sie bekamen Wahrheiten über die Kirche bei ihm zu hören, die andere Dozenten nicht oder nur verblümt zu äussern gewagt hätten. Als ihn Behrendsen nach seiner Abreise in die Schweiz fragte, ob ihn diese kritische Einstellung zur Kirche seine Professur gekostet habe, widersprach er: «Daß mich meine Heterodoxie vom Catheder gebracht hat, ist ein Mährchen, sie hat mich vielmehr hinauf gebracht.» 177Später behauptete er allerdings das Gegenteil, 178was seither in alle Darstellungen perpetuiert wurde. Erst Carl Günther begann aufgrund der Aktenlage diese Version wieder in Frage zu stellen, 179leider ohne dass seine Erkenntnis in der Zschokke-Literatur Spuren hinterliess.

Der Studienführer von Rebmann, 180der 1794 unter dem Titel «Katheder-Beleuchtung von Justinus Pfefferkorn» erschien, stellte an der Viadrina neun ordentliche Professoren und als einzigen Privatdozenten Heinrich Zschokke vor. 181Über ihn ist zu lesen:

«Ein junger talentvoller Mann, der sich zu einem guten akademischen Lehrer mit vielem Fleiß und Glück bildet. Er ist weit entfernt, seinen ehemaligen Lehrern nur geradezu nachzubeten, wie bey angehenden Dozenten nur allzuoft der Fall zu seyn pflegt, sondern er denkt selbst sehr scharfsinnig über jeden Gegenstand, den er ergreift, besizt eine für seine Jahre außerordentliche Belesenheit in verschiedenen Fächern der Gelehrsamkeit, womit er einen durch das Studium der schönen Wissenschaften gereinigten Geschmak verbindet. Er ist selbst Dichter, und eines seiner kleinen frühern Werke ist zur Lieblingslektüre der Deutschen geworden. Seinem Vortrag weiß er aus dem üppigen Reichthum seiner Fantasie vieles Interesse zu geben; es fehlt ihm nicht an Würde, Praezision und Deutlichkeit, nur daß er zuweilen durch das ihm eigene Feuer verleitet wird, zu schnell zu sprechen, ein Fehler, für den er seine Zuhörer schadlos zu halten weiß.» 182

Rebmann, der als Zeitungsredaktor in Dresden lebte, konnte die Daten über die sieben berücksichtigten Universitäten nicht alle selber erheben; er hatte Zuträger, vermutlich fortgeschrittene Studenten oder Dozenten, und jener, der von der Viadrina berichtete, ergänzte zu Zschokke: «Im gesellschaftlichen Leben ist er freundschaftlich und gefällig, und eine gewisse sanfte Schwermuth, die ihm eigen ist, leiht seinem Umgange manchen Reiz, der dem Herzen wohl tut.» 183

Er habe sich, schrieb Zschokke in «Eine Selbstschau», um dem «Schattenreich der Metaphysik» zu entkommen, in seiner Dozentenzeit «mit ganzer Macht auf das Studium der sogeheißenen Realwissenschaften; auf Naturkunde, auf Finanz-, Polizei-, Forstwesen und neueste Zeitgeschichte» gestürzt. 184Es gibt kaum unmittelbar Zeugnisse – Briefe, Aufsätze, Vorlesungsskripten oder Aussagen Dritter –, die belegen, dass Zschokke sich in Frankfurt (Oder) tatsächlich ernsthaft mit ökonomischen und staatspolitischen Themen befasste. Nachweisbar ist einzig seine Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass in der zweiten Periode an der Viadrina sein Interesse an der Kameralistik erwachte und eine teilweise Umorientierung von der Metaphysik und Theologie zu den Realwissenschaften stattfand, die aber erst in der Schweiz manifest wurde.

IDEEN ZUR PSYCHOLOGISCHEN ÄSTHETIK

Über ästhetische Fragen hatte Zschokke schon längst Ideen entwickelt. Unter dem Eindruck von Steinbarts Vorlesung über Ästhetik im Sommersemester 1790 schrieb er für den «Theaterkalender auf das Jahr 1791» einen Aufsatz über relative Schönheit, worin er darlegte, dass es sich bei der Beurteilung des Schönen um eine Geschmacksfrage handle, also eine subjektive Angelegenheit, und es daher von Intoleranz zeuge, wenn Kritiker ihre Meinung anderen als die einzig richtige aufdrängten. Besonders treffe dies bei Theaterstücken zu. «Ich wünschte diesen Zeilen die allgemeine Beherzigung der Kritiker und Kenner und man würde aufhören die Journale zu Tummelplätzen der aus Irrthum sich hassenden Schönheitsbeurtheiler zu machen!» 185

Andererseits hatte sich Zschokke selber als Beurteiler und Verfasser von Dramen um Kriterien bemüht, nach denen die Qualität eines Theaterstücks und einer Theateraufführung bemessen werden konnte, und das hiess, ästhetische Massstäbe anzulegen. Man kann das Zeitalter der Aufklärung auch als eines der Ästhetik sehen und die Ästhetik neben der Geschichtswissenschaft und der Anthropologie als dritte grosse neue Disziplin im System der Wissenschaften des 18. Jahrhunderts. 186Ästhetik ist dabei zunächst in einem weiteren Sinn zu verstehen, als eine Wissenschaft der Wahrnehmung oder der sinnlichen Erkenntnis (scientia cognitionis sensitiva), wie Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762), der Begründer der Ästhetik als einer philosophischen Disziplin, sie in seiner «Aesthetica» von 1750 definierte.

Читать дальше