„Soldaten umzingelten ein ganzes von Christen bewohntes Städtchen in Phrygien, warfen Feuer hinein und verbrannten die Insassen samt Frauen und Kindern, die da laut zu Gott, der über allem ist, um Hilfe riefen. Denn die gesamte Einwohnerschaft, selbst der Schatzmeister und die Beamten nebst dem Rat und dem ganzen Volk, bekannten sich zu Christus und gehorchten in keiner Weise dem Befehl, den Götzen zu opfern“ (h. e. 8,11,1).

So muss es Anfang des 4. Jahrhunderts im kleinasiatischen Raum schon geschlossen christliche Ortschaften gegeben haben.

1.5.4 Das westliche Nordafrika(vgl. die Karte von Abb. 5)

Im Unterschied zu den griechischen und kleinasiatischen Gemeinden liegen die Anfänge der nordafrikanischen Kirche im Dunkeln. Dabei besitzt gerade sie ein ausgeprägtes frühchristliches Profil. Hier taucht nämlich im ausgehenden 2. Jahrhundert plötzlich ein betont lateinisches Christentumauf; hier entstehen erste Versuche einer lateinischen Bibelübersetzung zu einer Zeit, in der die übrige Kirche noch griechisch betet, spricht und denkt. Historisch greifbar wird das nordafrikanische Christentum erstmals in den um 180 in lateinischer Sprache verfassten Märtyrerakten von Scilli. Um 200 zeichnet der bedeutende nordafrikanische Schriftsteller Tertullian(† nach 220) schon ein recht differenziertes Bild von der Gemeinde von Karthago. Schließlich präsidiert Bischof Agrippinus von Karthagoum 220 einer Synode von 70 Bischöfen, was auf mindestens ebenso viele nordafrikanische Gemeinden schließen lässt. All diese Phänomene eines blühenden kirchlichen Lebens legen es daher nahe, dass das Christentum in Nordafrika sicher weit vor 180 Fuß gefasst hat.

1.5.5 Die westlichen Provinzen des Römischen Reichs(vgl. die Karte von Abb. 5 )

Schon Paulusfasst Spanienals Missionsziel ins Auge (Röm 15,24.28) und Quellen des ausgehenden 1. und 2. Jahrhunderts scheinen sein dortiges Wirken zu bestätigen (so 1 Clem. 5,7 und das Muratorische Fragment). Dass auch im Süden Galliensschon im ausgehenden 1. Jahrhundert Christen leben, ist ebenfalls möglich. Ein Kronzeuge für die gallischen Verhältnisse des späten 2. Jahrhunderts ist Bischof Irenäus von Lyon(† um 200), ein gebürtiger Kleinasiate und Schüler des Bischofs Polykarp von Smyrna. Er vermittelt in seinem Werk Adversus Haereses nicht nur wertvolle Nachrichten über seine Gemeinde in Lyon; ihm verdanken die Deutschen auch den Hinweis, dass es zu seiner Zeit in Germanienbereits christliche Gemeinden gibt. Mit den von Irenäus ohne nähere Ortsangabe genannten, „in den [beiden] Germanien gegründeten Gemeinden“ (haer. 1,10,2) könnten vielleicht Köln und Mainzgemeint sein. Aber auch in Trierkönnte noch vor Konstantin eine Gemeinde bestanden haben.

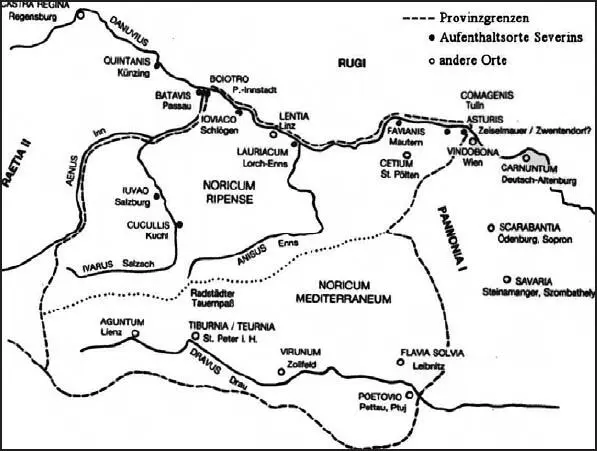

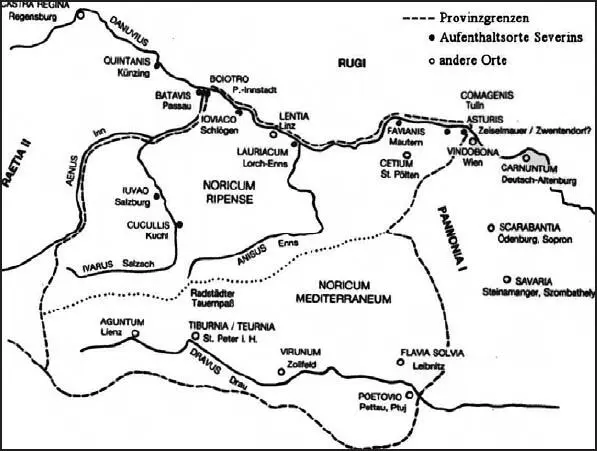

Ebenso finden sich in Bayern(vgl. Abb. 6) Spuren des frühen Christentums. 16Das erste, allerdings sehr unsichere Zeugnis dürfte ein Bericht über das so genannte Regenwunder von Carnuntum gewesen sein. Es handelt sich dabei um eine außerordentliche Begebenheit, die sich um 172/74 während des Markomannenkriegs Kaiser Marc Aurelsbei Carnuntum, einer ehemals römischen, heute nur noch archäologisch erschlossenen Provinzhauptstadt bei Petronell in Niederösterreich (ca. 40 km südöstlich von Wien) ereignet haben soll. Hier richtet nämlich ein plötzlicher Regenguss das von der glühenden Hitze erschöpfte römische Heer auf, während gleichzeitig ein verheerendes Unwetter dem germanischen Gegner die militärische Auflösung beschert. Dieses Wunder wird in den antiken Quellen auf unterschiedliche Urheber zurückgeführt: auf Kaiser Marc Aurel, auf einen heidnischen ägyptischen Priester oder auf das Gebet christlicher Soldaten. Doch macht letztere Überlieferung deutlich, dass zumindest Tertullian(† nach 220) mit früher christlicher Präsenz im bayerisch-österreichischen Kulturraum rechnet. Auf spätantiker Überlieferung basiert die Passio des heiligen Florian (8. Jahrhundert), die vom Märtyrertod des Florian und seiner Gefährten in Lauriacum(Enns-Lorch Oberösterreich) während der Diocletianischen Christenverfolgung des Jahres 304 berichtet. Als gesichert kann auch der im gleichen Jahr in Augsburgerfolgte Märtyrertod der heiligen Afragelten, wenn auch die phantastische Ausmalung ihrer mittelalterlichen Leidensgeschichte keinen Glauben verdient. Neben Augusta Vindelicorum (Augsburg), Lauriacum (Enns-Lorch) und Cetium(St. Pölten) sind weit über zehn weitere antike Christengemeinden des bayerisch-österreichischen Raums nachweisbar, aber auch frühchristliche Spuren in Passau und Regensburg. Für das 5. Jahrhundert bezeugt schließlich die Vita Severini des Eugippius(† nach 533) für den Raum zwischen Salzburg, Passau und Wien eindrucksvolles christliches Leben, das sich durch eine differenzierte Kirchenorganisation auszeichnet.

Abb. 6 Die beiden Provinzen Noricums zur Zeit Severins († 482) .

1.5.6 Rom und Italien(vgl. die Karte von Abb. 5)

Wer als Erster die Frohe Botschaft nach Rombrachte, ist nicht bekannt. Sein Name wird durch die glanzvollen Gestalten der Apostel Petrus und Paulusüberdeckt. Diese begeben sich zwar erst später nach Rom und sind sicher nicht Gründer der römischen Gemeinde, doch hütet die Kirche von Rom ihre Gräber als kostbaren Schatz. Offensichtlich ist die schon im ausgehenden 1. Jahrhundert beobachtbare Hochschätzung der römischen Gemeinde (vgl. 1 Clem.) untrennbar mit der dortigen Petrus- und Paulustradition verknüpft bzw. mit dem Besitz der beiden Apostelgräber. Denn die Wertschätzung und die erstrangige Bedeutung der beiden Apostelfürsten für die neutestamentliche Überlieferung überträgt sich nach Schatz „in schwer faßbarer Weise auf die römische Gemeinde“ 17. Auch aus diesem Grund bildet der Glaube der Römer den Maßstab, an dem man sich im Rahmen der seit der Mitte des 2. Jahrhunderts aufkommenden Unterscheidung zwischen Orthodoxie und Häresie orientiert. So gehen wahrscheinlich sowohl das Apostolische Glaubensbekenntnis als auch der Rekurs auf die apostolische Nachfolge der Bischöfe, die Idee der so genannten successio apostolica , auf römischen Brauch zurück. Diesem hohen Ansehen entspricht auf römischer Seite eine besondere geschwisterliche Verantwortung und Mitsorge für andere Kirchen, wie sie schon Bischof Dionys von Korinthum 170 bezeugt. Im Rahmen der römischen Synode des Jahres 251/53 teilt Bischof Cornelius von Romeinem Briefadressaten schließlich mit, dass zu seiner Zeit in Italien mehr als 100 von Bischöfen geleitete Gemeinden existieren. Die italienische Kirchenorganisation befindet sich damals also bereits in einem beachtlichen Ausbaustadium.

HOFMANN, Antike und Christentum (wie S. 15) 78-84 (mit Quellen und Literatur).

1.6 Soziologische, politische, kulturelle und religiöse Gegebenheiten für die Mission: günstige und ungünstige Bedingungen

Natürlich spielen die gesellschaftlichen Verhältnisse auch in den ersten Jahrhunderten der Kirche eine bedeutende Rolle. In der Regel sind die Menschen der hellenistischen Welt in eine stabile Großfamilieeingebunden, die vom Hausvater (pater familias) , d.h. vom ranghöchsten männlichen Familienmitglied, geleitet wird. Dieser Familie ( familia ) gehört allerdings nicht nur die gesamte Verwandtschaft des Hausvaters an, also seine Gattin und seine Kinder, sondern auch die Sklavinnen und Sklaven sowie die Freigelassenen seines Hauses ( oikos oder domus ). Auf dieser Basis besitzt eine bedeutende Familie nicht selten Hunderte von Mitgliedern. Aufgrund eines starken hierarchischen Gefälles vom Hausvater abwärts werden dem einzelnen Familienmitglied Entscheidungen sozialer und religiöser Art weitgehend von der obersten Instanz, vom pater familias , abgenommen. Individuelle Entscheidungen sind unter diesen Umständen kaum möglich und kommen daher nur äußerst selten vor. Für die christliche Mission bringt diese Sozialstruktur Konsequenzen mit sich. Entweder gelingt es den Missionaren, was im Neuen Testament und auch später wiederholt berichtet wird, dass ein Hausvater „zum Glauben kam mit seinem ganzen Haus “ (Apg 18,8). In diesem Fall trifft das Familienoberhaupt die Glaubensentscheidung nicht nur für sich, sondern auch für seine sämtlichen Angehörigen, Freigelassenen und Sklaven. Die Christianisierung vollzieht sich hier also schlagartig innerhalb einer Generation (vgl. 1 Kor 1,16; Apg 11,14; 16,15.31-33). Freilich gilt diese Missionsphänomenologie besonders für jüdische Häuser.

Читать дальше