1 ...6 7 8 10 11 12 ...18 Für die Public Corporate Governance bedeutet diese Staatsidee, dass:

1 der Staat die Erfüllung von Aufgaben in unterschiedlichen Formen und Strukturen sicherstellen kann, insbesondere auch mit ausgegliederten Eigenbetrieben und Beteiligungen.

2 diese organisatorischen Lösungen jedoch stets den Anforderungen der Legalität, Legitimität, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit zu genügen haben.

3 in jedem konkreten Fall eine neue Abwägung vorgenommen werden muss, wie diese Kriterien zu gewichten sind.

4 der Staat Aufgaben an öffentliche Unternehmen auslagern kann und die Leistungserbringung nach denselben Kriterien beurteilen muss.

2.3 Gewährleistung, Leistung und Eigentum

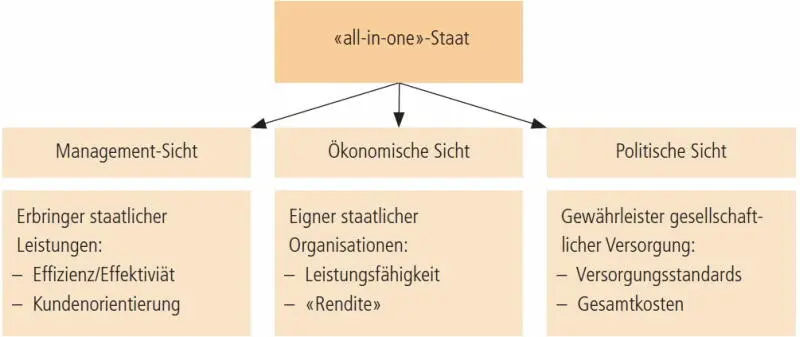

Der Staat und seine Institutionen sind der Garant dafür, dass politisch beschlossene Aufgaben im vorgegebenen Mass erfüllt werden. Dabei steht er jedoch nicht alleine da, sondern er kann Elemente der sogenannten Daseinsfürsorge an Dritte delegieren. Dies war schon immer so, allerdings hat das Ausmass der Delegation an Dritte in den letzten Jahren dramatisch zugenommen, so dass von einem Übergang vom Leistungsstaat zum «Gewährleistungsstaat» gesprochen wird. Wählt er für die Leistungserbringung die Form des Staatsbetriebs, so ist im Rahmen der Diskussion zwischen den folgenden drei wesentlichen Funktionen bezüglich Verantwortung zu differenzieren

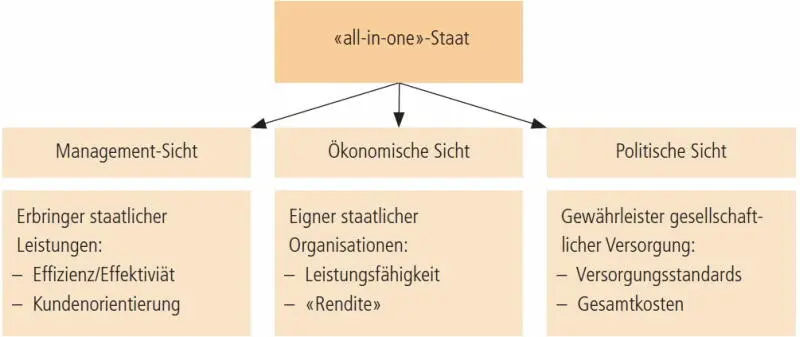

Gewährleistung: Als Gewährleister hat das Gemeinwesen die nicht delegierbare Verantwortung, dass eine bestimmte Aufgabe in einer definierten Qualität erfüllt wird. Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass bei der Festlegung wichtiger Rahmenbedingungen oder des Auftrags die demokratischen Verfahren eingehalten und die Rechte der Betroffenen geschützt werden. Die Ziele der Aufgabenerfüllung müssen sich an den von der Politik verfassungsmässig vorgesehenen öffentlichen Interessen ausrichten. Dazu gehört auch die Sicherstellung einer demokratisch legitimierten Aufsicht. Im Vordergrund steht hier in aller Regel die politische Perspektive – die Gewährleistungsverantwortung ist in erster Linie eine politische Verantwortung.

Leistung: Der Erbringer der Leistung (hier das öffentliche Unternehmen) trägt die Erfüllungsverantwortung, die ebenfalls im Rahmen der Erfolgskriterien beurteilt werden kann: Die Aufgabe ist legal, legitim, effizient und effektiv zu erfüllen. Im Vordergrund steht hier die Management-Perspektive – die Erfüllungsverantwortung ist in erster Linie eine Verantwortung des Managements (der leistungserbringenden Organisation) gegenüber dem Auftraggeber.

Eigentum: Als Eigner oder Beteiligter eines öffentlichen Unternehmens trägt das Gemeinwesen die Verantwortung, dass zum einen die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Unternehmung langfristig erhalten bleibt und dass zum Zweiten die Führung des Betriebs nach anerkannten Grundsätzen erfolgt. Politisch sollte zudem festgelegt werden, inwiefern eingesetztes Kapital und Risiko zu entschädigen sind oder wie viel Defizit ein Gemeinwesen zu decken gewillt ist (in der folgenden Grafik als «Rendite» umschrieben). Im Vordergrund steht hier sowohl eine politische als auch eine Corporate-Governance-Perspektive – die Eignerverantwortung ist in erster Linie eine Verantwortung des Gemeinwesens gegenüber den Stakeholdern der Unternehmung, aber auch gegenüber dem Steuerzahler. Zu beachten ist, dass Eigentum jedoch nur eine der Möglichkeiten darstellt, die Gewährleistung sicherzustellen. In Ergänzung zu den Ausführungen zum Stichwort «Gewährleistung» wird an dieser Stelle auf folgende weitere Formen hingewiesen: Erfüllung durch die Verwaltung selbst, Erfüllung durch externe Anbieter (mittels Vertrag), Erfüllung durch interne Anbieter (mittels Leistungsvereinbarung). Diese Themen werden jedoch im Rahmen dieses Werks nicht vertieft.

Abbildung 2: Aufgabendifferenzierung im Gewährleistungsstaat (Schedler, Gulde et al. 2007)

Die Gewährleistungsverantwortung verbleibt bei der Public Corporate Governance stets bei der auslagernden Staatsebene als Gewährleister (z.B. Bund), während die Erfüllungsverantwortung delegierbar ist (z.B. Mastronardi 2007). Hingegen behält die auslagernde Ebene die sogenannte Auffangverantwortung, d.h., bei Nicht- oder Schlechterfüllung der Aufgabe durch den Beauftragten muss sie in der Lage sein, die Aufgabe selbst zu erbringen oder durch andere Dritte erbringen zu lassen.

Diese Auffangverantwortung ist nach der dargestellten Konzeption ein Teilbereich der Gewährleistungsverantwortung, wie die Verantwortung für die Auswahl der geeigneten Governance-Form (also beispielsweise: regulierte Marktlösung; Netzwerklösung; Kontrakt mit privaten und/ oder öffentlichen Anbietern):

■ Die Verantwortung für die Aufrechterhaltung eines geeigneten Marktumfeldes für die gewählte Governance-Form (z.B. die Regulierung des Telekommunikationsmarktes durch die ComCom).

■ Die Verantwortung für die Auswahl geeigneter Leistungserbringer, sofern eine solche Wahlmöglichkeit in der gewählten Governance-Form vorgesehen ist (z.B. durch Ausschreibungen im öffentlichen Regionalverkehr).

■ Die Verantwortung für die Überwachung der Leistungserbringung und -abgabe an die Öffentlichkeit.

■ Die Verantwortung für die Gewährung der Rechte aller Betroffenen (z.B. durch Schaffung einer Rekursinstanz). Mit der Auslagerung von Aufgaben an private und/oder öffentliche Unternehmen allein ist es also nicht getan.

■ Handelt es sich um eine Aufgabe im öffentlichen Interesse, so ist der Staat gefordert, eine ganze Reihe von Massnahmen durchzuführen, um die zuverlässige Leistungserbringung zu gewährleisten. So hat der Eigner konkrete Ziele an die Unternehmung zu formulieren (Eignerziele). Diese Aspekte werden in Kapitel 6 (Eignerrolle der öffentlichen Hand, 111 ff.) vertieft und konkretisiert.

■ Der Gewährleister formuliert eine Leistungsvereinbarung mit der Unternehmung (siehe Kapitel 7 Gewährleistung durch Leistungsvereinbarung und Finanzierung, 141 ff.) Dies zeigt bereits an dieser Stelle, dass die Steuerung vielfach über zwei oder mehrere Kanäle erfolgt.

2.4 Corporate Goverance für öffentliche Unternehmen – Public Corporate Governance

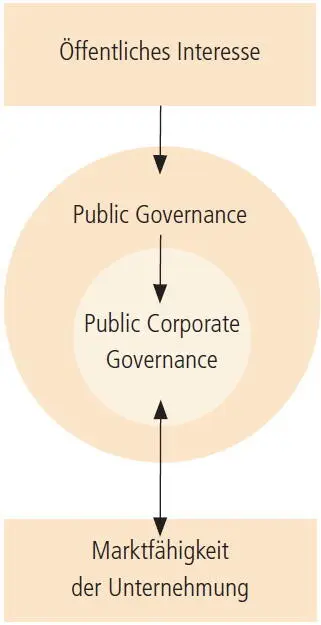

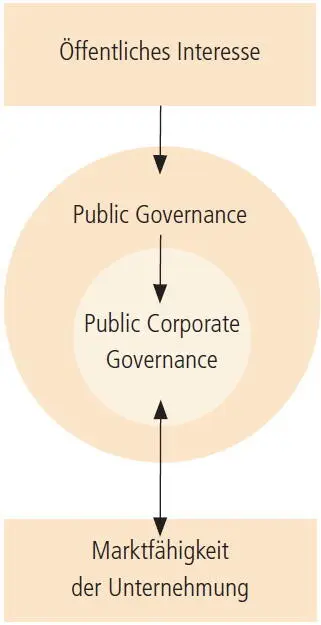

Aufgrund der dargestellten Aspekte stellt sich nun die Frage, in welchem Verhältnis die verschiedenen Governance-Konzepte zueinander stehen. Vereinfachend unterscheiden die Autoren an dieser Stelle die Public Governance von der Public Corporate Governance. Das erste, die Public Governance, bezeichnet die Steuerung im öffentlichen Raum, die auch nichthierarchische Elemente mit einbezieht. Erstellt das Gemeinwesen Leistungen selbst, so geschieht dies im Rahmen der eigenen Organisation, also in der Form hierarchischer Führung – das traditionelle Government. Werden hingegen Dritte mit einbezogen, so entstehen marktähnliche oder netzwerkartige Kooperationsformen, die nicht hierarchisch sind. Andere Formen von Steuerung sind daher notwendig – die moderne Governance. Public Corporate Governance ist damit ein Teilbereich der Public Governance, der den Spielregeln der Public Governance untergeordnet ist. Public Corporate Governance ist für all jene Fälle der Public Governance relevant, in denen sich der Staat für eine Leistungserfüllung durch verselbständigte Organisationen im Eigentum des Staates (öffentliche Unternehmen) entscheidet (Schedler, Gulde et al. 2007, 12 ff.).

Abbildung 3: Einbettung der Public Corporate Governance in die Public Governance (Schedler, Gulde et al. 2007)

Читать дальше