Das erste Ziel der Berufsbildung war und ist die Versorgung der Wirtschaft und anderer Bereiche der Arbeitswelt mit bedarfsgerecht qualifizierten Arbeitskräften. Gemäss den Medien werden vor allem hochqualifizierte Arbeitskräften gesucht, worunter wohl Personen mit einer Ausbildung auf Tertiärstufe verstanden werden. Hier ist zu differenzieren:

•Untersuchungen zeigen, dass seit Jahren «Facharbeitende» (insbesondere Köche, Bäcker, Metzger, Mechaniker und Elektriker) die Liste der zehn meistgesuchten Berufe in der Schweiz anführen (Manpower, 2015).

•Viele gewerbliche Betriebe leiden unter einem Mangel an Kadernachwuchs und an Fachpersonen, die mit Kunden verhandeln können.

•Werden geringqualifizierte Personen um eine Stufe gefördert, so werden dort wiederum Fachleute frei, die anspruchsvollere Aufgaben übernehmen können.

•Fachkräftebedarf decken heisst zuerst, die eigenen Fachkräfte zu halten. Dazu trägt eine förderorientierte Haltung Wesentliches bei.

•Fachkräftebedarf decken verlangt, dass vorhandene Reservoire genutzt werden. Dazu dienen die Wiedereinstiegskurse, aber auch Massnahmen zur Wiedereingliederung von Kranken und Verunfallten.

•Den Fachkräftebedarf mildern heisst schliesslich, Erwachsene beim Erwerb eines Berufsabschlusses zu fördern, damit sie später in die höhere Berufsbildung einsteigen, anspruchsvollere Aufgaben übernehmen und Kaderkurse besuchen können.

3.2.2 Strukturelle Veränderungen der Arbeitswelt abfedern

Zwar sind in den letzten Jahrzehnten relativ wenige Berufe ganz verschwunden. Bei zahlreichen Berufen haben sich aber die Inhalte infolge technischer oder wirtschaftlicher Entwicklungen in kurzer Zeit massiv verändert, zum Beispiel beim Schriftsetzer (heute Polygraf EFZ genannt) oder bei der Fotofachfrau EFZ. Grosse Veränderungen brachte die Informationstechnologie, zum Beispiel die Ablösung der klassischen Telefonie durch die Übertragung der Sprache über Internet (Voice over IP, VoIP), was eine grundlegende Umschulung der eingesetzten Fachkräfte erfordert.

Häufiger sind Veränderungen in der quantitativen Bedeutung eines Berufs, zum Beispiel in der Textilverarbeitung oder im grafischen Gewerbe. Hier sinkt die Zahl der Arbeitenden, während gleichzeitig andere Bereiche auf Quereinsteiger angewiesen sind, um ihren Fachkräftebedarf zu decken.

Bildung ist ein Hilfsmittel, um die Auswirkungen solcher Veränderungen abzufedern:

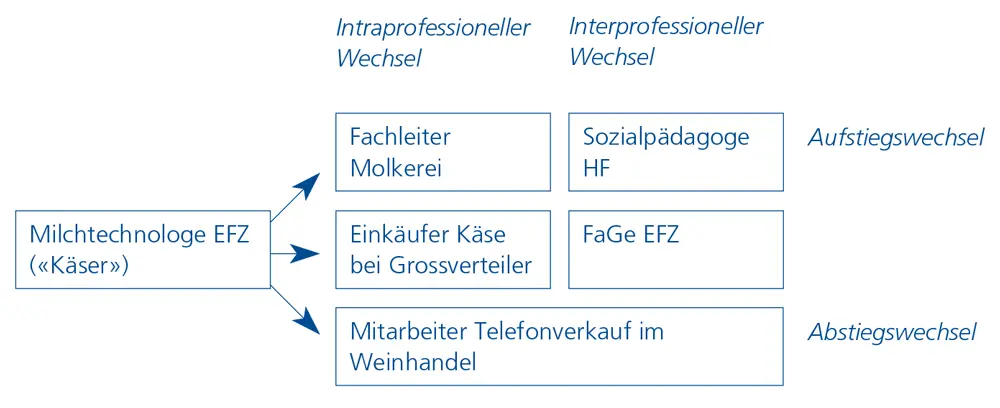

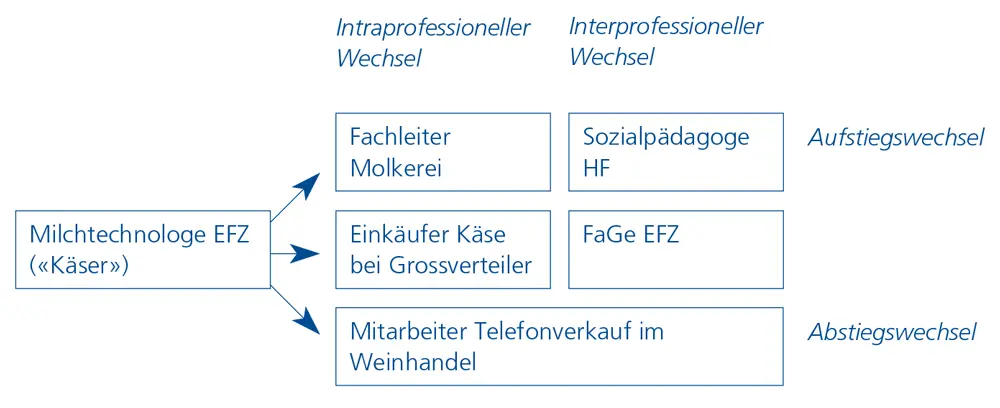

•Wechsel in einen der ursprünglichen Tätigkeit völlig fremden Beruf – wir sprechen in einem solchen Fall von interprofessionellem Wechsel –, zum Beispiel von der kaufmännischen Angestellten zur Pflegerin, vom Bauer zum Bäcker ( → Abbildung 3-1). Solche Wechsel sind in der Schweiz eher selten, meist erfolgen sie eher aus persönlichem Antrieb oder als Folge von Unfällen oder Krankheiten.

•Häufiger ist der Wechsel in verwandte Tätigkeiten, der sogenannt intraprofessionelle Wechsel, zum Beispiel vom Bauer zum Gartenbauer, von der kaufmännischen Angestellten zur Logistikerin, und Berufswechsel, die betriebsintern realisiert werden.

•Strukturelle Veränderungen führen oft zu steigenden Kompetenzanforderungen an die Arbeitenden, zum Beispiel im Recycling, in der Betreuung, in der Logistik oder im Facility Management. Dies ist ein klassischer Bereich der beruflichen Grundbildung für Erwachsene, der auch aus Mitteln der Arbeitsmarktbehörden vermehrt unterstützt wird.

Abbildung 3-1Verschiedene Formen von Berufswechsel

Zu den strukturellen Veränderungen können auch die in den letzten Jahrzehnten wichtigen Veränderungen im Qualitätsmanagement und die steigenden Anforderungen an die Sicherheit gezählt werden. In beiden Bereichen wird immer häufiger verlangt, dass die in der Produktion oder im Service tätigen Personen über genau definierte Qualifikationen verfügen, ja sogar, dass sie bestimmte Qualifizierungsmassnahmen durchlaufen und gewisse formale Abschlüsse erworben haben. Dies gilt beispielsweise für Schweisser, Controller und zunehmend auch im Gesundheitswesen. Dies ist mit ein Grund für die steigende Bedeutung von Abschlüssen ( → Abschnitt 2.1.3).

3.2.3 Sozialpolitische Ziele

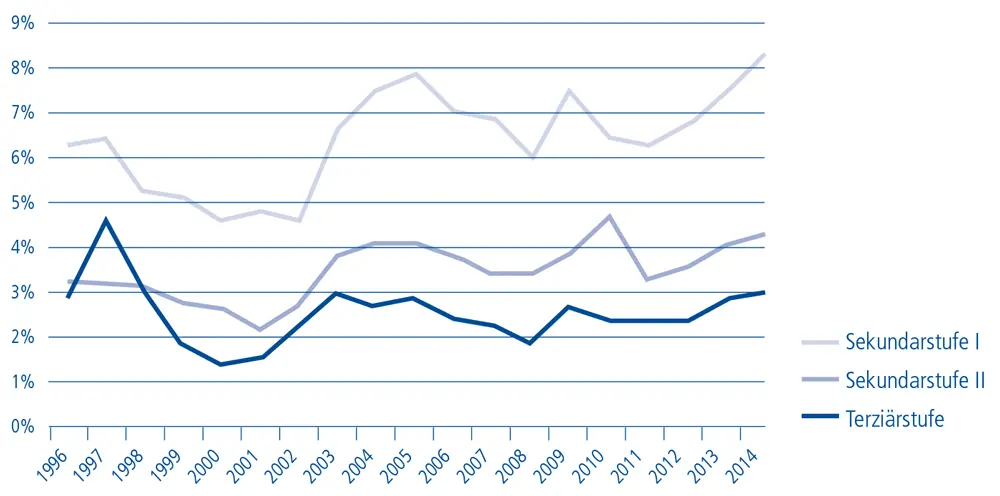

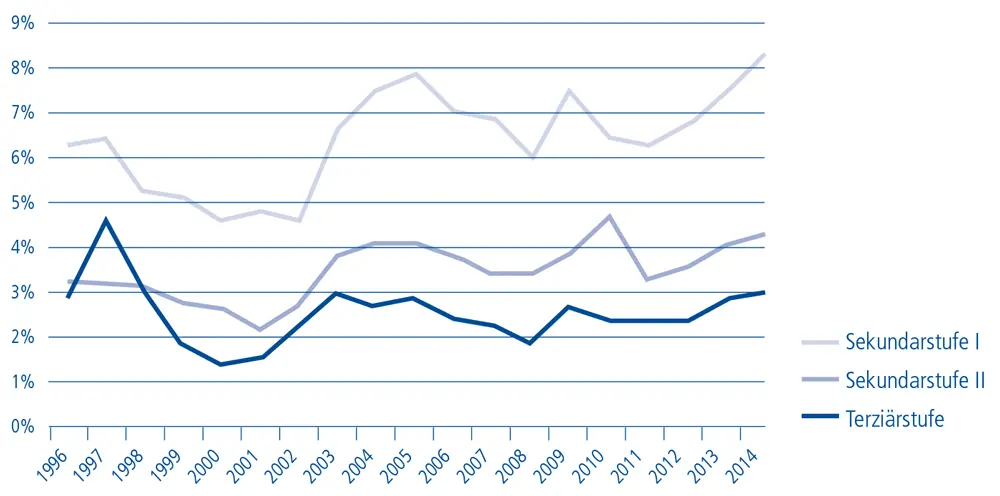

Fehlende (Berufs-)Ausbildung ist einer der zentralen Faktoren, die das Risiko für Arbeitslosigkeit und Sozialhilfeabhängigkeit erhöht: Personen ohne berufliche Grundausbildung und solche, die im erlernten Beruf nicht mehr arbeiten können, verursachen der Gesellschaft vermehrt Kosten. Die «Working-Poor-Quote» der Erwerbstätigen ohne nachobligatorische Ausbildung ist 2,7-mal höher als der Durchschnitt (11,4 %) (BFS, 2007). Von den Erwerbstätigen in sogenannten Tieflohnstellen verfügen 32 Prozent über keine Berufsausbildung, weitere 44 Prozent über keinen eidgenössisch anerkannten Abschluss (BFS, 2012). Personen ohne Abschluss auf Sekundarstufe II sind weniger häufig erwerbstätig (70 %) als der Durchschnitt der Bevölkerung (83 %) (von Erlach, 2015). Die Erwerbslosenquote liegt deutlich höher als bei Personen mit höheren Abschlüssen, 2014 mit 8,3 Prozent doppelt so hoch wie bei Personen mit Abschluss auf Sekundarstufe II – und die Kluft wird ständig grösser ( → Abbildung 3-2; Ruch et al., 2015, S. 25). Die Armutsquote ist mit 13,9 Prozent doppelt so hoch wie diejenige von Personen mit einem Abschluss auf Sekundarstufe II (7,3 %) (Ruch et al., 2015, S. 99).

Abbildung 3-2Qualifikationsspezifische Erwerbslosenquote gemäss ILO-Kriterien, 1996–2014. Quelle: BFS – Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE)

Im Rahmen einer Untersuchung der Berner Fachhochschule (Fritschi, 2009) wurde versucht, die Einsparungsmöglichkeiten abzuschätzen, die sich aus dem Nachholen eines Berufsabschlusses ergeben. Aufgrund von Zahlen der SAKE kamen die Autoren zum Schluss, dass Erwerbstätige ohne Sekundarstufe-II-Abschluss jährlich rund 15 600 Franken weniger verdienen als solche mit Abschluss (Berechnung vgl. Fritschi, 2009). Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ohne Sek-II-Abschluss eine IV-Rente oder eine Rente infolge eines Unfalls oder einer Krankheit bezieht, ist 2,3-mal grösser. Diese Gruppe bezieht auch öfter Sozialhilfe, ist weniger häufig erwerbstätig und leidet eher unter physischen oder psychischen Problemen. All dies hat zur Folge, dass nach Meinung der Autoren von gesellschaftlichen Kosten von rund 10 000 Franken pro Jahr und ausbildungslose Person ausgegangen werden muss.

In einer späteren Studie geht das gleiche Team von Kosten von 6000 bis 10 000 Franken pro Jahr und Person aus. Bezüglich der während eines ganzen Lebens anfallenden Kosten schreiben sie: «Ab dem Alter von 25 Jahren verursacht die Ausbildungslosigkeit gesellschaftliche Kosten von zwischen 230 000 Franken (Diskontsatz 1 %) und 160 000 Franken (Diskontsatz 3 %)» (Fritschi et al., 2012, S. 39).

«Nachdem ich über mehrere Jahre von der Sozialhilfe abhängig gewesen war, begann ich im geschützten Rahmen eine Ausbildung als Hauswirtschaftspraktikerin EBA. Aufgrund meiner guten Leistungen konnte ich innerhalb des ersten Semesters in die dreijährige Ausbildung als Fachfrau Hauswirtschaft EFZ wechseln. Schwerwiegende familiäre Probleme und der unerwartete Tod meiner Mutter stürzten mich im Verlauf des zweiten Lehrjahres in eine schwere Krise. Durch regelmässige Coachings und die erfolgreiche Vermittlung in eine Therapie erlangte ich wieder Boden unter den Füssen und absolvierte ein Jahr danach mein EFZ. Danach trat ich direkt eine Festanstellung im ersten Arbeitsmarkt an.»

Читать дальше