Feedback ist eine der konstruktivsten Formen der Kommunikation und grundlegend für individuelle und gemeinsame Lern- und Weiterentwicklungsprozesse. In sequenziell verlaufenden Projekten erhalten die Teams erst beim Abschluss ein Feedback. Stärken und Schwächen bei der Planung etwa werden so zwar benannt, aber die Gelegenheit, daraus Gelerntes unmittelbar anzuwenden, wurde verpasst. In agilen Projekten werden die Phasen zyklisch in ↑ Iterationen durchlaufen, um das Zwischenprodukt (↑ Prototyp) schrittweise zu erweitern, woraus sich eine regelmäßige Rückkopplung ergibt. Unmittelbare Bedeutung für die Schülerinnen und Schüler hat die frühe Rückmeldung auf der Ebene der umgesetzten Lösungen, die sie in agilen Projekten in der Beurteilung der Zwischenprodukte im Review (↑ Reflexion) erhalten. Feedback auf (Selbst-) Steuerungsebene bezieht sich auf die Selbstorganisation und Selbstreflexion des Teams und des Einzelnen und kann ebenso wie Feedback auf der Personalebene in den Retrospektiven (↑ Reflexion) gegeben werden.

In klassischen professionellen Projekten, die in Phasen verlaufen, gibt es Taktgeber: Das Entwicklerteam trifft kaum organisatorische Entscheidungen, sondern setzt lediglich von Vorgesetzten genehmigte Pläne in vorgegebenen Zeiträumen um, weshalb Selbstorganisation nur in begrenztem Umfang erforderlich ist. In Schulprojekten hingegen sind Selbstorganisation und Eigenverantwortung zwar seit jeher gewünscht, in der Umsetzung aber nur schwer zu erreichen, da konkrete, unterstützende Methoden fehlen. Agile Methoden beheben diesen Mangel. Sie helfen den Teams, in einem vorgegebenen Rahmen selbst zu entscheiden, welche Ziele sie sich setzen und wie sie ihre (Lern-)Arbeit inhaltlich und zeitlich gestalten und strukturieren. Da das Vorgehen in agilen Projekten transparent ist, erkennt auch der Agile Coach bzw. die Lehrkraft, welche Art der Unterstützung das jeweilige Team (noch) benötigt, bis die Selbstorganisation tatsächlich gelingt.

Klarheit über die Aktivitäten im Team, offene Kommunikation und aktiver Informationsaustausch sind entscheidend für den Erfolg kollaborativer Arbeit und kooperativen Lernens. Klassische, in Phasen ablaufende Projektarbeit ist vergleichbar mit einem U-Boot, das regelmäßig für längere Zeit abtaucht. Was in dieser Zeit passiert, ist von außen nicht einsehbar. In agilen Projekten hingegen sind Strukturen und Prozesse transparent, für die Teams (von innen) und die Lehrkraft/Projektleiter/Kunden (von außen). Jeder kann die Ziele und Abläufe sehen, da der Projektstand und die aktuellen Tätigkeiten visualisiert werden und so jederzeit auf einen Blick erfassbar ist, wer wann woran arbeitet, was noch zu tun ist und was bereits erledigt wurde. Probleme werden offen angesprochen, Entscheidungen gemeinsam getroffen und Wissen und Informationen werden aktiv untereinander geteilt. Dieses Hineinsehen und Verstehen ist für Schülerinnen und Schüler eine wesentliche Voraussetzung zur Partizipation, und für Lehrkräfte ist es die Basis, auf der sie entscheiden, welche Rolle für sie gerade passend ist: die eines Trainers, eines Coaches oder eines Beobachters. Insbesondere als Beobachter kann die Lehrkraft dank der Transparenz die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler verfolgen und somit ein fundiertes Feedback geben.

Agile Werte durch Praktiken und Techniken zum Leben erwecken

Der agile Prozess gibt einen Rahmen vor, in dem Projekte so strukturiert werden, dass zu jedem Zeitpunkt das Richtige richtig getan wird. Insbesondere mittels verschiedener Praktiken und Techniken zum Visualisieren, Austauschen und Nachdenken werden dabei die Agilen Werte zur Basis des Handelns gemacht.

Eine zentrale Rolle spielen Praktiken und Techniken, die den Stand und die Aufgaben des gesamten Projekts und insbesondere des aktuellen Zyklus auf einen Blick erfassbar und damit für alle transparent machen. Das Visualisieren erfolgt in der Agilen Schule ebenso wie in professionellen Projekten durch das ↑ Project-Board mit seinen drei Spalten für geplante, in Arbeit befindliche und erledigte Aufgaben sowie durch priorisierte ↑ User-Storys und die Beschreibung damit verbundener Aufgabenpakete in Form von ↑ Tasks, für die Einzelne für alle sichtbar die Verantwortung übernehmen. Die Visualisierung unterstützt die Selbstorganisation, zeigt das Commitment des Teams bzw. der einzelnen Teammitglieder, fordert Einfachheit bei der Planung ein und sorgt für ein fokussiertes Arbeiten.

Ebenso wesentlich ist eine Reihe von Techniken und Praktiken, die den Austausch von Informationen und Wissen unterstützen, wobei sie jeweils nicht nur einen Anlass zur Kommunikation bieten, sondern diese auch strukturieren. So erfolgt der Austausch in der Agilen Schule analog zu professionellen agilen Projekten bspw. vor dem Hintergrund der täglichen Absprachen (↑ Stand-up-Meeting), zum Besprechen des Vorgehens bei der Projektumsetzung im Planungsmeeting (↑ Stand-up-Meeting und andere Besprechungsformen), beim Beschreiben und Diskutieren konkreter Umsetzungen (↑ Pair-Programming), beim Nutzen ↑ kollaborativer Werkzeuge, bei der Beurteilung des entwickelten (Zwischen-)Produkts im Review (↑ Reflexion) sowie bei der Reflexion des Arbeitsablaufs, der Zusammenarbeit und des Umgangs miteinander in der Retrospektive. Jede der Praktiken setzt auf Offenheit und Respekt im Gespräch, aber auch auf den Mut, beispielsweise Fehler anzusprechen und Wünsche zu artikulieren, sowie auf Fokussierung. Die Kommunikation sorgt für Transparenz und Feedback, da Informationen ausgetauscht, Entscheidungen gemeinsam getroffen und fachliche Probleme ebenso wie Stärken und Schwächen des Teams angesprochen werden.

Der dritte zentrale Aspekt, das Nachdenken, löst insbesondere durch den ↑ iterativen Prozess regelmäßig ein «Inspizieren und Adaptieren» aus. Dieses macht das Team und seine Arbeit agil, indem es ein Lernen aus Fehlern und Erfahrungen unterstützt, ein Verbessern in kleinen Schritten ermöglicht und die Umsetzung von Änderungen begünstigt. Neben den kommunikativen Praktiken (↑ Reflexion in Review und Retrospektive) gehören dazu weitere wie ein konkretes Prüfen und Korrigieren der erreichten Ergebnisse bezüglich der geplanten Ziele (↑ Testen) vor einem Review, ein Überarbeiten der Struktur des Zwischenprodukts (↑ Refactoring), ein Beschreiben des Erreichten (↑ Dokumentation) und ein Überdenken und Ergänzen noch offener Aufgaben und ihrer Priorität.

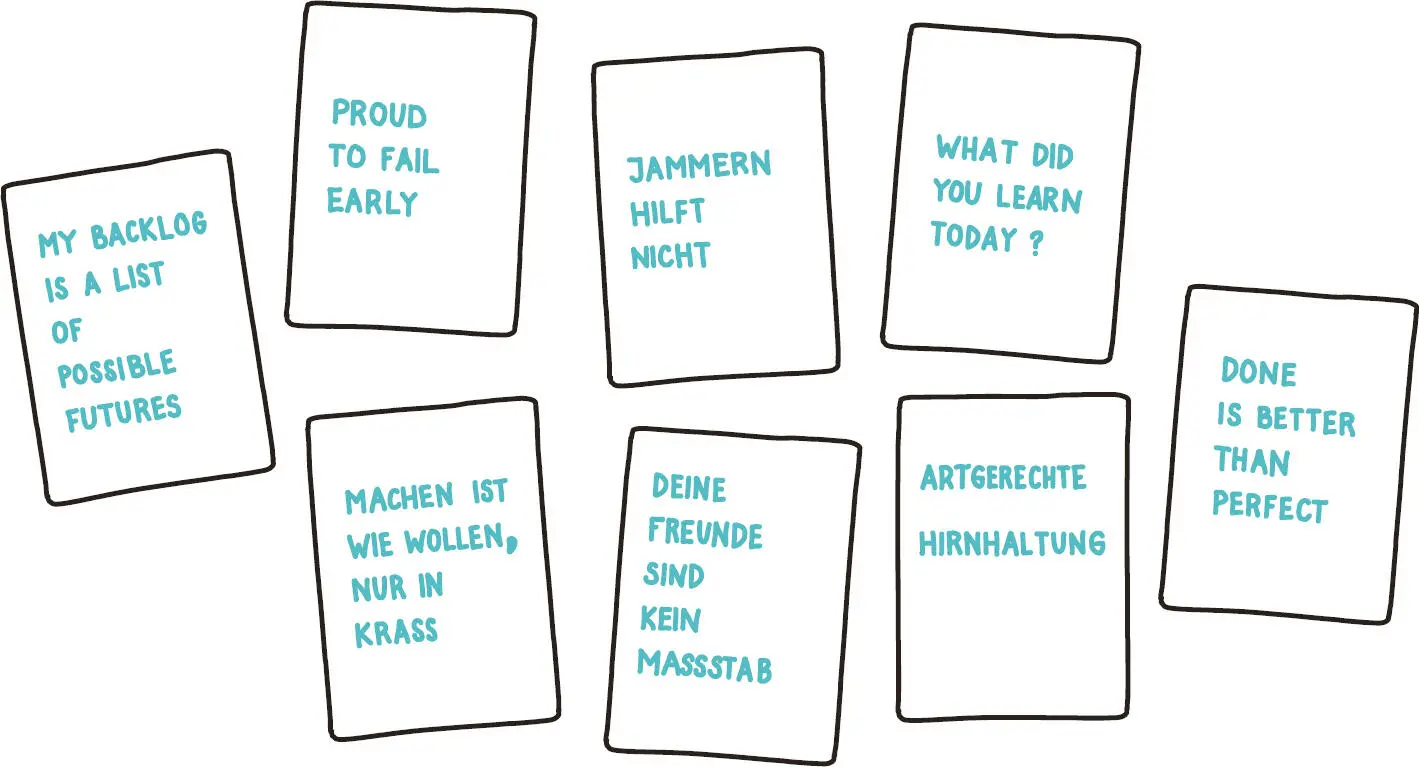

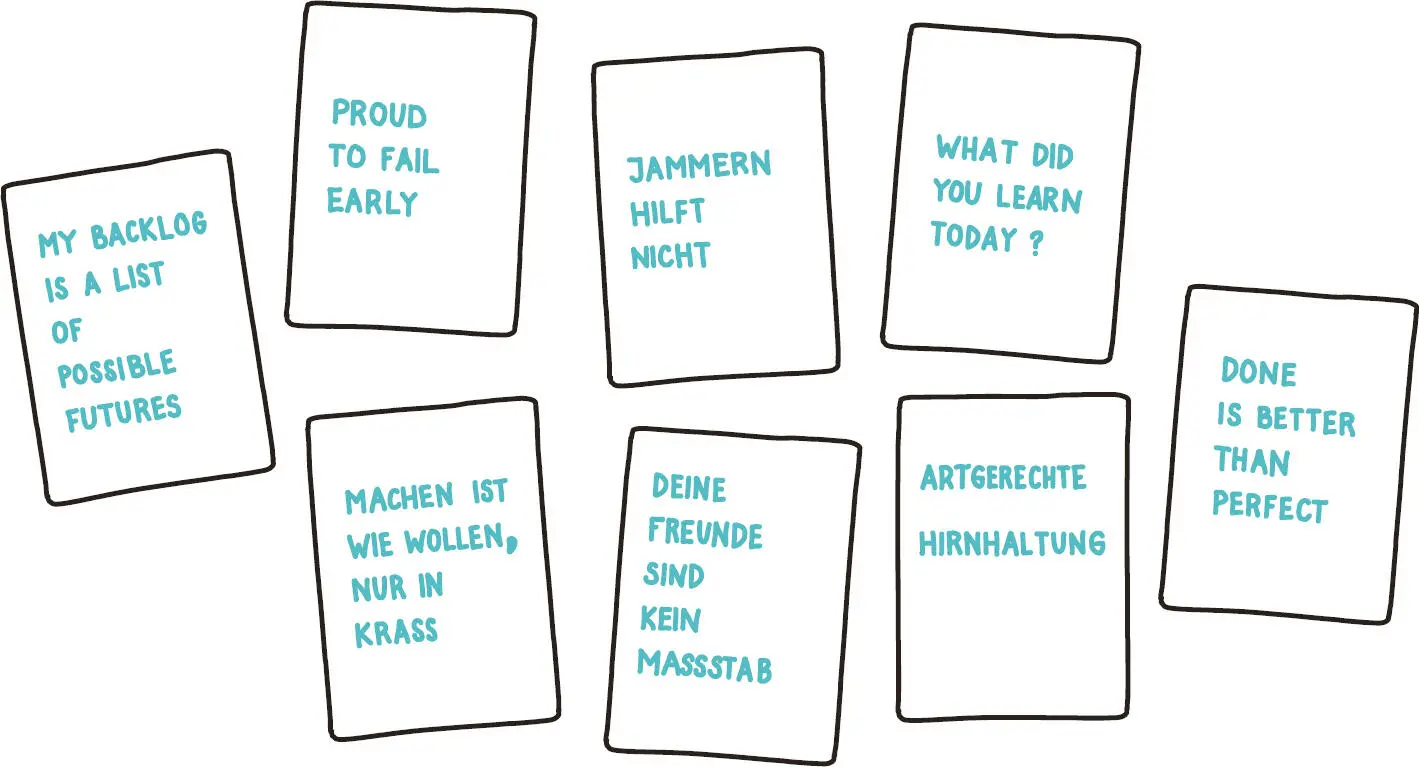

Die agile Szene drückt das, was für sie Agile Werte und agiles Handeln bedeuten, gern auch in markanten Sprüchen aus ( Abbildung 2.4).

Abbildung 2.4: Markante Sprüche aus einem Alltag mit Agilen Werten

Das Agile Manifest von 2001 gilt als Start für einen Kulturwandel in der Softwareentwicklung. In der Agilen Schule sind Agile Werte essenziell für das Gelingen der Projekte sowie für die individuelle Entwicklung und den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler.

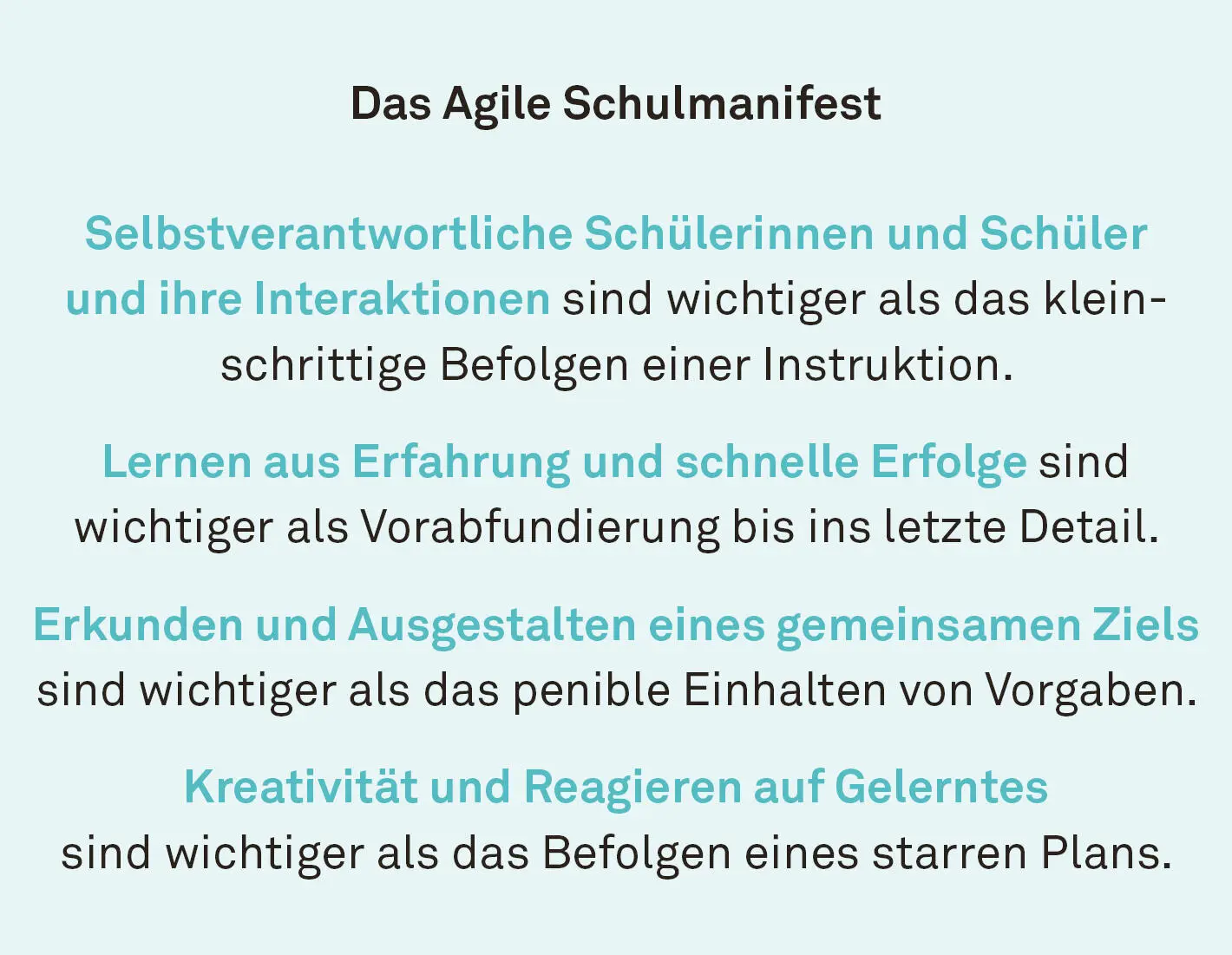

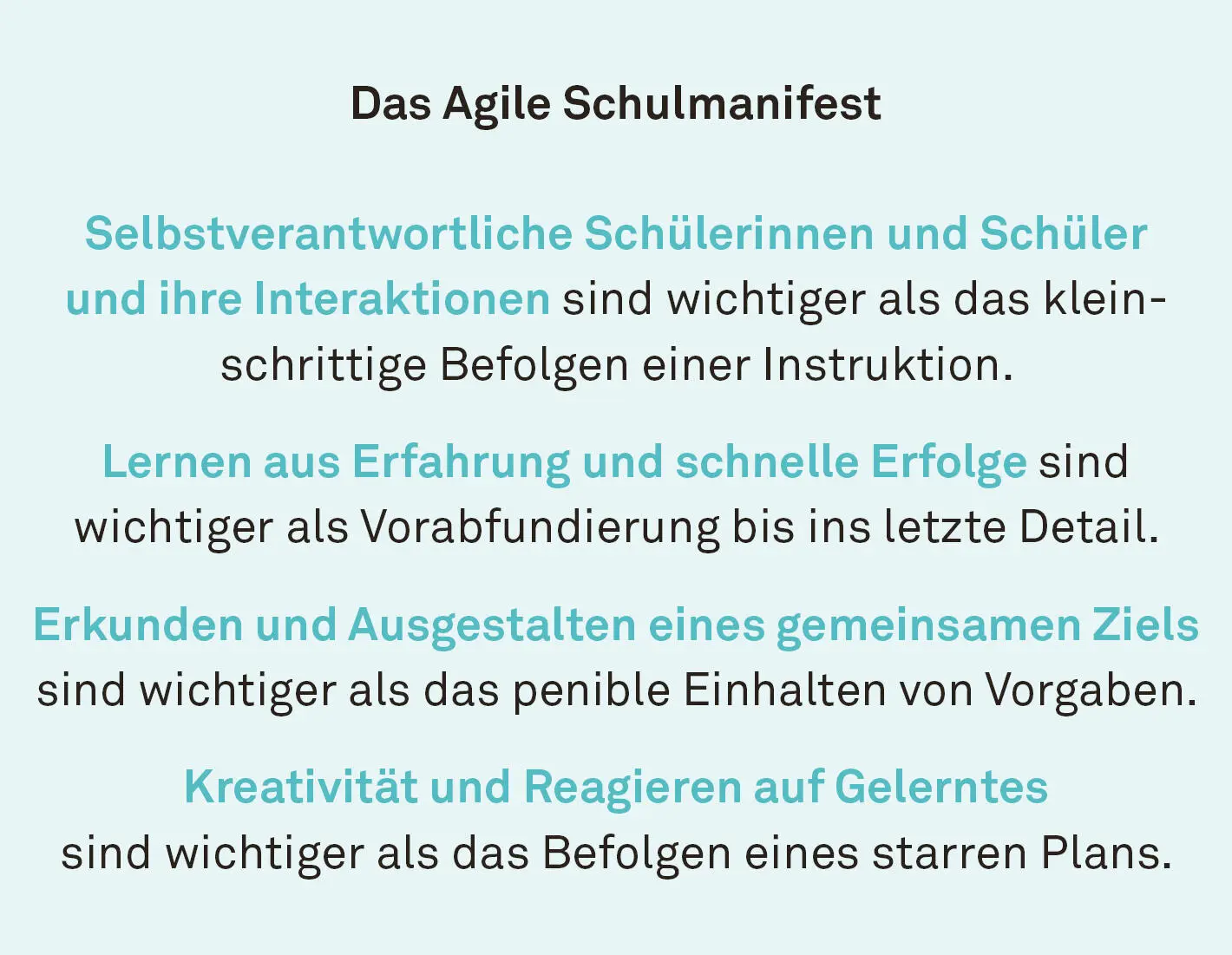

Auf Grund unserer Erfahrungen auf dem Weg zu besseren Projekten haben wir ein Agiles Schulmanifest formuliert ( Abbildung 2.5). Es soll dazu anregen, den Wandel auch in der Schule einzuleiten:

Abbildung 2.5: Manifest für einen agilen Wandel in der Schule

Читать дальше