3 Lernen über Medien – Lernen mit Medien

4 Medienkompetenz als Unterrichtsziel

5 Lehrpersonen brauchen mehr als Medienkompetenz: medienpädagogische Kompetenz

6 Medienbildung und Kompetenzorientierung

7 Medien lesen, beurteilen und gestalten lernen

8 Kompetenzorientierung in der schulischen Medienbildung am Beispiel des Infotainments

9 Fazit

SEXUALPÄDAGOGIK| Lukas Geiser

Die Sache mit dem Sex und der Liebe – Sexualkundlichen Unterricht kompetenzorientiert umsetzen

http://mehr.hep-verlag.de/kompetenzorientierter-unterricht

1 Sexualitätsbezogene Themenfelder und der damit verbundene Kompetenzerwerb

2 Wenn Werte und Normen mitspielen … Personale und soziale Kompetenzen

3 Das Spannungsfeld von Ressourcen, Kompetenzen und Performanz

4 Beispiele für die Praxis

5 Beurteilung von Kompetenz und Performanz im Kontext von Sexualität

6 Fazit

Einleitung

Kompetenzorientierung – ein Reizwort mit Potenzial

Der Begriff «Kompetenzorientierung» ist – nicht nur in der Schweiz und vor dem Hintergrund eines neuen kompetenzorientierten Lehrplans – in aller Munde. Er provoziert, polarisiert, verspricht aber auch Antworten auf ganz unterschiedliche pädagogische, didaktische und bildungspolitische Fragen.

Zum einen impliziert Kompetenzorientierung eine pädagogische und didaktische Antwort auf die Frage nach den richtigen Unterrichtsinhalten und -prozessen für eine zunehmend heterogene Schülerschaft. «Kompetenz» meint dabei das Wissen und Können einer Einzelperson, und der Leistungsfortschritt ist an einer individuellen Bezugsnorm orientiert. Binnendifferenzierung oder zumindest ein mit Heterogenität rechnender und daran ausgerichteter Unterricht muss demnach das Ziel sein. Nicht alles ist neu – das hat die Kompetenzorientierung auch nie für sich reklamiert –, und doch lohnt sich ein bewussterer Blick auf Kernelemente eines kompetenzorientierten Unterrichts, dessen grosse Chance der Fokus auf Unterrichtsqualität ist. Guter Unterricht thematisiert authentische und schülernahe Inhalte mittels kognitiv aktivierender Lernaufgaben, strebt eine Niveaudifferenzierung an, enthält Formen des kooperativen Lernens, der Partizipation und Verantwortung für das eigene Lernen, ist handlungsorientiert (verbindet also Wissen und Können) und auf transparente – möglichst individuell vereinbarte – Lernziele ausgerichtet. Kritisch gefragt werden darf, ob der Begriff «Kompetenz» diesen verschiedenen und schon länger bekannten Qualitätskriterien ein neues Gesicht oder einen Rahmen verleihen kann und somit – zum Beispiel durch neue kompetenzorientierte Lehrpläne und Lehrmittel – guten Unterricht tatsächlich begünstigt.

Zum anderen bietet Kompetenzorientierung mit der Forderung nach beschreibbarem Können, nach messbarem «Output» oder besser «Outcome» eine bildungspolitische Antwort auf die Frage der standardisierten Messung, der Vergleichbar-Machung von individuellen und institutionellen Leistungen und der damit verbundenen Steuerung, was gerne auch mit «Bildungsmonitoring» umschrieben wird. Dem oben erwähnten Zugang über eine individuelle Bezugsnorm steht also, quasi im krassen Gegensatz, eine kriteriumsorientierte und soziale Bezugsnorm gegenüber, indem – durchaus auch im Streben um Chancengerechtigkeit – mit «Bildungsstandards» versucht wird, sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Schulen – ja ganze nationale Bildungssysteme – miteinander zu vergleichen und damit nicht nur an sich selbst, sondern vor allem an der Leistung der anderen zu messen.

Aufbau und Absicht des Buches

Diese grosse Spannweite an positiven Erwartungen und kritischer Distanz bezüglich «Kompetenzorientierung» widerspiegelt sich auch in diesem Buch und ist durchaus beabsichtigt. Sie ist aber auch einer Fülle von teils recht unterschiedlichen Definitionen von «Kompetenz» geschuldet. Auch vor der Entstehung dieses Buches stand die Frage nach einer Definition von «Kompetenz» bzw. «Kompetenzorientierung» und demzufolge von «kompetenzorientiertem Unterricht» zur Diskussion. Wovon gehen wir aus? Beziehen sich alle Beiträge auf den gleichen Kompetenzbegriff? Gibt es einen Konsens in der Definition? – Und die Antwort ist so einfach und pragmatisch wie auch auf den ersten Blick enttäuschend: Nein.

Als Herausgeber des Buches gehe ich mit Walter Herzog einig, dass es «keine allgemeine Kompetenz (im Singular), sondern immer nur spezifische Kompetenzen (im Plural) [gibt], die die Bewältigung von spezifischen Anforderungen in spezifischen Situationen ermöglichen.»[1] Unter dieser Prämisse ist auch Kompetenzorientierung in jedem Fach etwas anders zu definieren und umzusetzen. Eine Anbindung an einen zu starren Begriff oder ein Modell schien deshalb für das vorliegende Buch nicht zielführend, was zur Folge hat, dass bezüglich der Auslegung des Kompetenzbegriffs Vielfalt statt Einfalt (im Sinne von Homogenität oder Uniformität) herrscht.

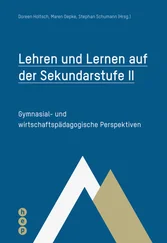

Im ersten Teil, «Erziehungswissenschaftliche Perspektiven», wird in fünf Beiträgen ein je historischer, lehr- und lerntheoretischer, soziologischer, sonderpädagogischer und allgemeindidaktischer Blick auf die Thematik geworfen. Im zweiten Teil folgen fachdidaktische Perspektiven, die in acht Beiträgen (und zwei weiteren überfachlichen Kapiteln online) aufzeigen, was Kompetenzorientierung in den einzelnen Fächern (Mathematik, Deutsch, Fremdsprachen, Geschichte, Bildnerisches Gestalten, Bewegung und Sport, Textiles Gestalten, Natur und Technik, Medienbildung, Sexualpädagogik und Lebenskunde) bedeutet und wie ein kompetenzorientierter Unterricht gestaltet sein könnte. Hierfür werden auch exemplarisch konkrete Unterrichtsreihen und -beispiele beschrieben, um der allenfalls zu Beginn der Lektüre noch leeren Hülle «Kompetenzorientierter Unterricht» Inhalt und Kontur zu verleihen. Jeder Beitrag wird durch ein Abstract eingeleitet und enthält neben weiterführenden Fragen und einer ausführlichen Literaturliste zentrale Begriffe, die in der Marginalienspalte aufgelistet sind und in der zum Buch gehörenden App[2] erklärt werden.

App zum Buch

Da die Beiträge zeitgleich entstanden sind, beziehen sich die einzelnen Texte meistens nicht aufeinander; es ist deshalb auch keine bestimmte Reihenfolge beim Lesen vorausgesetzt. Redundanzen (z.B. die Forderung nach guten Lernaufgaben) sind bewusst nicht entfernt worden, weil eine wiederholte Nennung die Wichtigkeit einer Forderung zeigt und das Buch auch bewusst so angelegt ist, dass je nach Interesse (z.B. bezüglich der Fächer, die man selbst unterrichtet) auch nur einzelne Beiträge gelesen werden können. Dies wiederum will nicht heissen, dass kein roter Faden zu finden wäre – im Gegenteil. Die einzelnen erziehungswissenschaftlichen Perspektiven sind beispielsweise bewusst so gewählt worden, dass sie sich ergänzen und gemeinsam zu einer umfassenden Sicht auf die Thematik beitragen. Gerade die Erziehungswissenschaften haben sich – im Gegensatz zu den Fachdidaktiken, die aufgrund anstehender Reformen unter Zug- und Publikationszwang stehen – bisher eher zurückhaltend mit dem Thema befasst. Dies zu ändern, ist ein Ziel des Buches. Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik in einem Buch zu vereinen, ein zweites . Und schliesslich sollen – als ein drittes Ziel – die oft als zu theoretisch zurückgewiesenen Forderungen der Fachdidaktiken mittels guter Beispiele aus dem konkreten Schulunterricht der Sekundarstufe I illustriert werden, um so der Theorie-Praxis-Kluft entgegenzuwirken.

Читать дальше