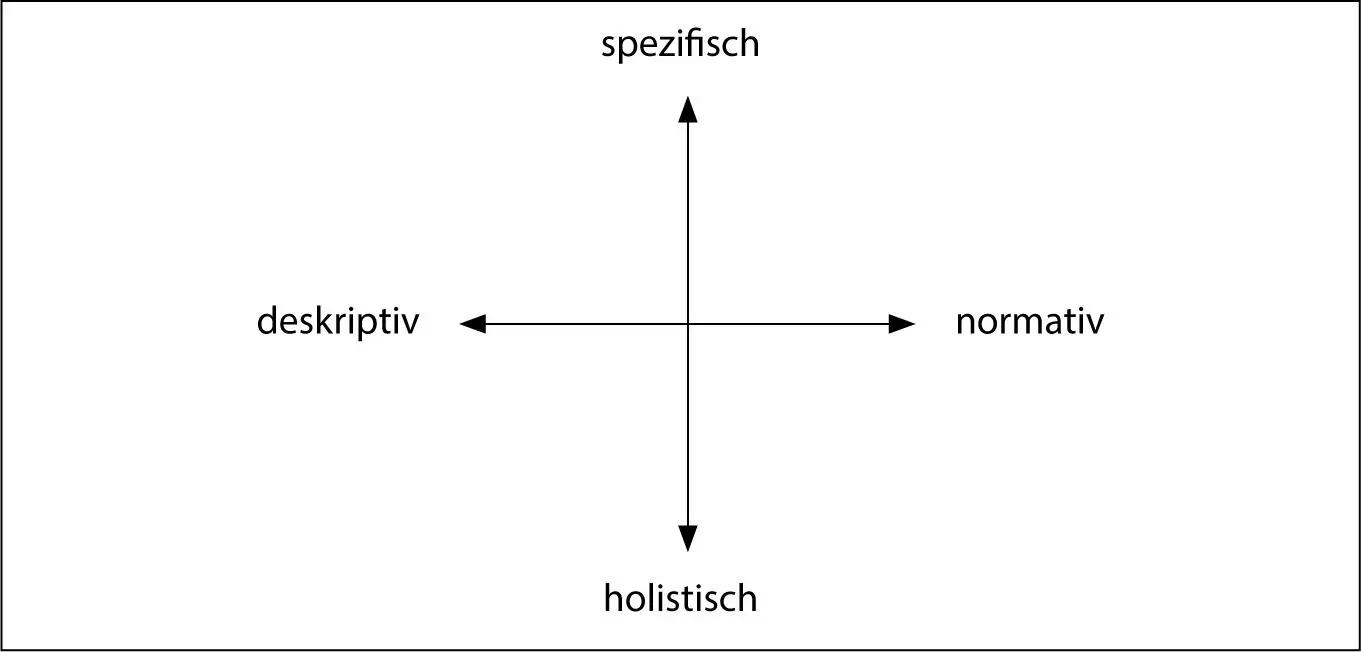

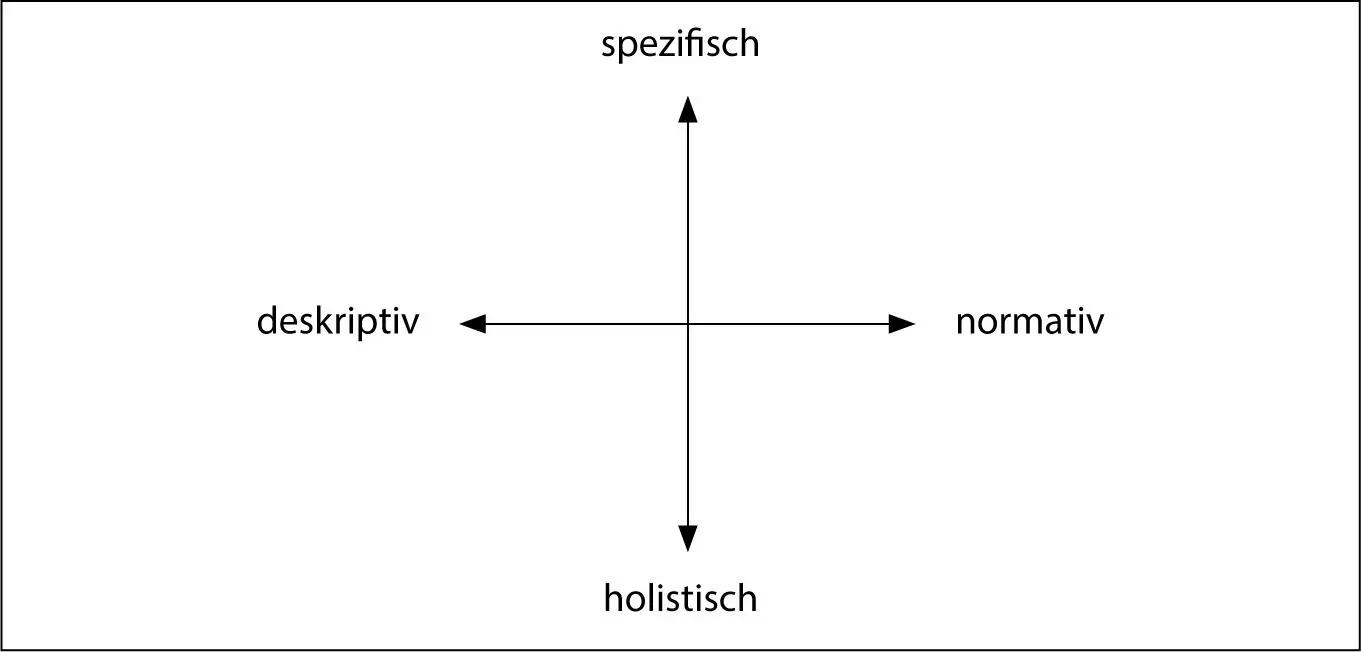

In der Literatur, die sich mit Fragen der Partizipation im Schulfeld befasst, kann – abgesehen von den bereits erwähnten normativen und deskriptiven Verwendungsweisen – auch zwischen einem spezifischen und einem holistischen Konzept von Partizipation unterschieden werden. Im Rahmen eines spezifischen Verständnisses lässt sich Partizipation als «das Ausmaß von Einflussmöglichkeiten auf Entscheidungsprozesse mittels Interaktionsprozessen zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, Lehrpersonen und ihren Schülerinnen und Schülern, Kindern und Eltern» bestimmen (Reichenbach 2006, 55). Einem ähnlich engen Verständnis ist Moser (2010) verpflichtet, die Partizipation als «die bewusste Mitwirkung an Entscheidungen, die das eigene Leben und das der Gemeinschaft betreffen» definiert (Moser 2010, 71). In beiden Begriffsbestimmungen wird der Fokus auf die Teilhabe an Entscheidungsprozessen gelegt, was für das spezifische Partizipationsverständnis charakteristisch ist (vgl. auch Lötscher/Sperisen 2016); außerdem wird explizit die Bedeutung von Interaktionsprozessen hervorgehoben. 2Während Moser (2010) die Bewusstheit der Beteiligung an Entscheidungsprozessen besonders hervorhebt, wird in anderen Begriffsbestimmungen die Bedeutung der Freiwilligkeit betont (vgl. Bock/Dreesen 2018, 5), was in Mosers Definition wohl in der Bewusstheit mitenthalten ist. Gerade auch mit Blick auf den Zusammenhang von Sprachgebrauch und Partizipation scheint es zielführend zu sein, zwischen Bewusstheit und Freiwilligkeit zu unterscheiden, und zwar insofern als eine erzwungene Partizipation (etwa die verpflichtende Teilnahme am Klassenrat) zwar bewusst, aber nicht freiwillig geschieht. Für das Partizipationsverhalten wie auch für die oft zitierte Erfahrung von Selbstwirksamkeit erweist sich dieser Unterschied als äußerst folgenreich (Rieker et al. 2016; Hauser/Haldimann 2018).

Partizipation im Rahmen eines holistischen Konzepts wird demgegenüber als «Teilhabe und Teilnahme an der Gestaltung des Schulalltags» (de Boer 2006, 13) verstanden. In Arbeiten, denen ein holistischer Partizipationsbegriff zugrunde liegt, verweisen synonym verwendete Begriffe wie Mitsprache, Mitbestimmung, Mitwirkung, Teilhabe, Teilnahme, Beteiligung, Mitgestaltung, Mitentscheidung oder Einbeziehung darauf, dass es eine große Bandbreite sozialer Handlungen gibt, unter die der Partizipationsbegriff subsumiert werden kann. Auch Brandt (2015) geht von einem weiten Partizipationsverständnis aus, wenn sie hervorhebt, dass das «Geschehen im Klassenraum […] jedem Einzelnen ein umfangreiches Repertoire zum Teilsein und zur Teilnahme mit sehr unterschiedlichen Verantwortlichkeiten» eröffnet (Brandt 2015, 58; vgl. dazu auch Breidenstein 2006). Wie sich aus der Gegenüberstellung eines spezifischen und eines holistischen Verständnisses ergibt, bildet die Mitwirkung an Entscheidungen für das enge Partizipationsverständnis das Definitionskriterium schlechthin, während die Beteiligung an Entscheidungsprozessen im Rahmen eines holistischen Verständnisses lediglich einen besonderen Typ von Partizipation darstellt. Das Zusammenwirken der beiden erwähnten Dimensionen lässt sich wie folgt darstellen. Auf der einen Seite gibt es ein Kontinuum, das von einem spezifischen zu einem holistischen Partizipationsverständnis reicht und auf der anderen Seite ist ein Kontinuum zwischen deskriptiven und normativen Akzentuierungen feststellbar.

Abbildung 1, Dimensionen des Partizipationsbegriffs

Auch in den Beiträgen des vorliegenden Sammelbandes sind bezüglich der beiden Dimensionen unterschiedliche Positionierungen beobachtbar, was bei einigen Beiträgen in einem primär deskriptiven Zugang und bei anderen in einer größeren Offenheit gegenüber normativen Vorstellungen zum Ausdruck kommt. Auch was spezifische und holistische Konzeptionen betrifft, finden sich unter den vorliegenden Beiträgen verschiedene Positionen. Die gesprächs- und interaktionslinguistischen Beiträge dieses Sammelbandes sind mehrheitlich deskriptiv orientiert und tendieren zu einem holistischen Partizipationsverständnis, während die erziehungswissenschaftlichen Beiträge weiter auseinander liegen und sich auf mehrere Quadranten verteilen.

Um nicht nur die theoretische Bedeutung, sondern auch die praktische Relevanz der Frage nach dem Zusammenhang von Sprache und Partizipation an einem Beispiel zu illustrieren, sei auf eine empirische Studie verwiesen, die nahe legt, dass bildungssprachliche Kenntnisse in einem engen Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Partizipation (verstanden als Mitsprache an Entscheidungsprozessen) stehen:

«Die interviewten Kinder, die dabei einen von den Erwachsenen eingeführten Wortschatz verwenden, kommen eher aus Elternhäusern mit tendenziell hohem Bildungsstand und erleben die Partizipation als Empowerment. Kinder, die über keine entsprechenden Formulierungen verfügen, stammen eher aus Familien mit einfachen Bildungsabschlüssen. Sie schildern Partizipationsveranstaltungen tendenziell eher als Spielwiese.» (Unicef report 2015, 21)

Aus diesem Befund lässt sich die didaktische (und gesellschaftliche) Notwendigkeit ableiten, die Wirksamkeit von schulischen Partizipationsbestrebungen durch einen flankierenden Kompetenzaufbau auf sprachlicher Ebene zu unterstützen. Denn wo durch mangelnde sprachliche Fähigkeiten Partizipation kommunikativ nicht oder nur teilweise umgesetzt werden kann bzw. gar nicht als Möglichkeit der Mitsprache, sondern als Form eines Spiels erlebt wird, können die von den Lehrkräften initiierten Partizipationsbemühungen ihre intendierte Wirkung nicht entfalten.

Die vorliegenden Beiträge befassen sich unter verschiedenen Perspektiven mit dem Zusammenhang von Sprache und Partizipation; sie tun dies zum einen anhand unterschiedlicher Formen von Teilhabe und Mitbestimmung (z. B. Schüler- oder Klassenrat, Lernentwicklungsgespräch, Feedback durch Schülerinnen und Schüler) und sie tun dies zweitens vor dem Hintergrund verschiedener Partizipationskonzepte. Entsprechend unterschiedlich fallen auch die jeweiligen didaktischen Folgerungen aus.

Zu den Beiträgen dieses Bandes

Anna Schnitzer und Rebecca Mörgen gehen in ihrem Beitrag der Frage nach, welche Bedeutung sprachliche Fähigkeiten für die Wahrnehmung schulischer Partizipationsmöglichkeiten haben und weisen nach, dass Sprachkompetenzen Zugangsmöglichkeiten eröffnen, aber auch einschränken können. Unter Einbeziehung der Perspektive von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern kommen die Autorinnen zum Schluss, dass Partizipationsgremien wie der Schülerrat oft Kindern mit höheren sprachlichen Fähigkeiten bzw. aus bildungsnäherem Milieu vorbehalten bleiben. Damit werden sprachschwächere Schülerinnen und Schüler nicht nur hinsichtlich ihrer Mitsprachemöglichkeiten benachteiligt, sondern es bleibt ihnen auch die Möglichkeit verwehrt, die geforderten Sprachfähigkeiten in den entsprechenden Kontexten zu trainieren. Dieser restriktiven Praxis liegt die verbreitete Vorstellung zugrunde, dass schulische Partizipationsveranstaltungen «gelingen» müssten. Demgegenüber heben die Verfasserinnen hervor, dass schulische Partizipationsmöglichkeiten auch als Übungsfeld für alle betrachtet und genutzt werden sollten.

Die Perspektive der Lehrpersonen auf Partizipation in der Schule (im Sinn der Mitbestimmung an Entscheidungsprozessen) untersuchen auch Julia Häbig, Enikö Zala-Mezö, Daniela Müller-Kuhn und Nina-Cathrin Strauss. Im Fokus ihres Beitrages stehen die kollektiven Orientierungen, welche aus Gruppendiskussionen mit Lehrpersonen rekonstruiert werden können. Die mittels dokumentarischer Methode ausgewerteten Gruppendiskussionen lassen erkennen, dass sich die Lehrenden in einem Dilemma wahrnehmen: Auf der einen Seite steht der als berechtigt anerkannte Partizipationsanspruch, auf der anderen Seite sehen die Lehrpersonen äußere, nicht beeinflussbare Grenzen der Realisierbarkeit dieses Anspruchs. Weiter machen die rekonstruierten kollektiven Orientierungen deutlich, dass die Lehrpersonen Partizipation nicht als gemeinsamen Aushandlungsprozess verstehen, sondern dass sie an den bestehenden Hierarchien zwischen sich und den Lernenden festhalten. Um bezüglich des Partizipationspostulats Bewegung in die Teams zu bringen, plädieren die Autorinnen dafür, dass die handlungsleitenden Überzeugungen und Orientierungen reflektiert werden.

Читать дальше