[La celebración] de actos de reconocimiento y de contrición en los cuales el Gobierno, las FARC-EP y diferentes sectores de la sociedad que puedan haber tenido alguna responsabilidad en el conflicto, reconozcan su responsabilidad colectiva por el daño causado y pidan perdón, asumiendo cada uno lo que le corresponde, como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo Nunca Más. (Presidencia de la República, 2017, p. 48)

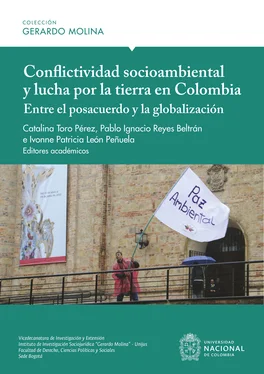

Acá hay una gran posibilidad para el ambiente. Reconocerlo como sujeto titular de derechos y como víctima del conflicto armado, da la posibilidad de cambiar de paradigma en cuanto a su protección. Nussbaum (2007), desde la óptica de las teorías de la justicia, sostiene que las actuales tendencias en el derecho buscan el reconocimiento de derechos a personas con discapacidad, de los migrantes ilegales y de la protección del ambiente. Sobre este último aspecto, en palabras de Rodríguez, Rodríguez y Durán (2017):

[…] para analizar cómo el medio ambiente puede ser una víctima del conflicto armado acogemos la propuesta de Stone (1972) de considerar el medio ambiente como una entidad jurídica, titular de derechos. Si bien la legislación colombiana aún no lo reconoce de esa manera, considerar el medio ambiente como sujeto de derechos tiene asidero teórico y constitucional (Rodríguez Garavito, 2015) […] hay que preguntarse: ¿por qué los seres humanos son los únicos titulares de derechos?, ¿es posible extender la noción de sujeto de derechos constitucionales para incluir, de manera siquiera limitada, a otros como los animales no humanos? (p. 26)

Desde el punto de vista jurídico y, particularmente, desde la óptica constitucional, vale la pena reflexionar en torno al alcance del ambiente como titular de derechos han tenido las constituciones de Bolivia y Ecuador.

Para alcanzar el anterior objetivo, se tomará como referencia la obra de la profesora Catherine Walsh (2012), quien en el texto Interculturalidad crítica y (de)colonialidad intenta describir y caracterizar los más importantes elementos de las constituciones de Ecuador y Bolivia. La selección de estos países obedece a que sus cartas políticas pretenden ser construidas desde abajo, de manera histórica, insurgente y trascendental para irradiar a toda América latina, dejando atrás la visión homogénea y unitaria donde existe la dominación económica, política, social y cultural que alienta los intereses del mercado y del capital. La autora afirma que los procesos constituyentes fueron producto de luchas de movimientos ancestrales que propendían por un nuevo modelo de Estado y de Sociedad. Tal lucha es epistémica porque cuestiona, desafía y enfrenta las estructuras dominantes del Estado y, adicionalmente, porque pone en escena conocimientos, conceptos y lógicas que trasgreden el modelo de la “razón occidental” y alientan modos de vivir, pensar, estar y saber radicalmente diferentes.

Ecuador y Bolivia se autoproclaman como plurinacionales e interculturales, producto de asambleas constituyentes que tomaron en cuenta las demandas de los pueblos indígenas. Ambas constituciones pretenden desestabilizar la hegemonía de la lógica, dominio y racionalidad occidentales, desde la diferencia que va más allá del multiculturalismo y las políticas de inclusión. Así, la Constitución de Bolivia se centra en la plurinacionalización, en un refundar concebido desde una mayoría indígena que pretende hacer resaltar y respetar la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural para reorganizar la estructura institucional desde y con relación a elementos que dan una nueva centralidad —no exclusividad— a los pueblos originarios. Por su parte, para la constitución ecuatoriana, lo importante está en la interculturalización porque es un Estado con prevalencia mestiza. Algunos de los aspectos más relevantes son:

1. La ciencia y el conocimiento . En el caso ecuatoriano, la ciencia y el conocimiento no son singulares ni únicos y no dependen de políticas educativas del Gobierno central. De hecho, se habla de conocimientos científicos y tecnológicos en enlace con los conocimientos ancestrales como un ataque a la “colonialidad del saber”. Los saberes ancestrales tienen el estatus de conocimiento y se vinculan con los saberes del buen vivir ( sumak kawsay ), lo cual representa un cambio de epistemología que ahora enseña que se llega al conocimiento desde el mundo: el buen vivir es epistémico.

En el caso boliviano se mantiene la diferenciación entre “los conocimientos universales” y “los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos”, lo que da la impresión de superioridad de los primeros sobre los segundos. En compensación, en términos de educación se habla de lo intracultural, intercultural y plurilingüe con mayor rigurosidad, pues se tiene a la conciencia social crítica como un objetivo de la educación.

2. Los derechos de la naturaleza . En un ataque a la lógica cartesiana, se dice que la pacha mama es titular de derechos, tales como la restauración, el respeto a su existencia y mantenimiento. Emergen entonces nuevas formas de ver el mundo derivadas de la concepción de la naturaleza, la cual se considera un ser vivo con inteligencia, sentimientos y espiritualidad de la cual los seres humanos son elementos. La naturaleza está enraizada en la visión de integralidad. En la visión ecuatoriana, la naturaleza es susceptible de derechos, mientras que en la boliviana el hombre sigue siendo un mero guardián de ella.

3. El Sumak Kawsay o buen vivir . Es el hito trascendental de la Constitución ecuatoriana. Lo importante no es “tener” sino vivir bien en armonía con un buen suministro de agua, alimentación, cultura, ciencia, educación, hábitat y vivienda. Ese buen vivir comprende los derechos a la salud, el trabajo, los derechos de la naturaleza, la colectividad, la participación y control social, la integración latinoamericana, entre otros. En el modelo boliviano, el vivir bien se da en relación con la organización económica del Estado, y su ataque es frontal contra el capitalismo.

Lo importante de las constituciones no es la introducción de nuevos elementos sino de las nuevas lógicas y formas de conocer, pensar y vivir bajo parámetros radicalmente distintos que permiten nuevas insurgencias ciudadanas. Ambos modelos constitucionales invitan a reflexionar en torno a dejar de lado los discursos coloniales del ser y de la madre naturaleza. Lo primero porque desde occidente se maneja un discurso de subalternidad, deshumanización e inferiorización en el marco de la relación entre razón-racionalidad y humanidad. Y lo segundo porque desde occidente se niega la existencia de la relación milenaria, espiritual e integral con la madre naturaleza como aquella que establece y da orden y sentido al universo de vivir.

CONCLUSIÓN SOBRE EL DERECHO AMBIENTAL COLOMBIANO

Como se ha expuesto, el Congreso de la República y la Corte Constitucional no han desatendido su obligación de emitir mandatos para garantizar la protección del ambiente y la interacción de los humanos con él; sin embargo, al igual que sucede en el campo de la protección de los derechos humanos, la mera consagración en el texto escrito no es suficiente, puesto que se requieren acciones concretas, enmarcadas en una adecuada política pública, que traslade los buenos propósitos e intenciones de la ley y la jurisprudencia a la vida real. En palabras de Habermas (2001), se requiere evolucionar del campo de la validez al de la eficacia.

Con todo, lo dicho no significa que la normatividad y la jurisprudencia estén acorde con el postulado ideal de las relaciones de los humanos con el ambiente. De hecho, aún existen puntos que pueden ser mejorados como, por ejemplo, que las providencias judiciales reconozcan que el derecho a un ambiente sano no solo es un derecho “fundamental”, sino que puede adquirir la connotación de derecho “humano”, en su concepción intercultural (Santos, 2010). Esto sería más adecuado para lograr un estándar de protección universal, independiente de las fronteras y de las voluntades de los gobernantes. Aunque algunos autores ya lo sostienen, lo ideal sería que el máximo tribunal constitucional colombiano diera ese paso. Algunos académicos afirman que:

Читать дальше