Siedlungen und Hügelgräber in

Kleinklein[S. 46] und Hügelgräber in

Strettweg[ S. 55]), Bereits um 450 v. Chr. bildete sich ein neuer, vom Osten inspirierter Kunststil heraus, der auf alle Materialgruppen angewandt wurde, nämlich die

Latènezeit,die

Zeit der Kelten.Südlich des Alpenhauptkamms kann man erst ab Mitte des 3. Jhs. (La-Tène C) von einer Keltisierung sprechen. Im 2. Jh. v. Chr. kamen neue Siedlungsstrukturen auf: Im Westen wurden bis zu 15 ha große Höhensiedlungen,

Oppida genannt, mit starker Befestigung errichtet, diese sind bei uns bisher leider nur durch wenige Grabungen und ohne moderne wissenschaftliche Methoden erforscht worden. Beispiele für solche Höhensiedlungen wären in Kärnten

Gurina(

S. 115) und der Saaler Berg bei

Maria Saal(

S. 127), für die Steiermark der

Ringkogel bei Hartberg(

S. 87), der

Kulmbei Weiz (

S. 65),

Tieschen(

S. 99) und der

Frauenberg(

S. 34). Die breite Masse der Bevölkerung jedoch lebte damals weiterhin in Einzelgehöften oder offenen dorfähnlichen Siedlungen, wo Handwerk und Handel betrieben wurde. Die Häuser dieser Ansiedelungen wurden im Fachwerk und mit Pfosten und lehmverputzten Weidenwänden errichtet.

Aufgrund der Nachbarschaft zu Italien und der daraus resultierenden Handelsbeziehungen gibt es bereits für die vorrömische Zeit schriftliche Quellen zur Geschichte des Gebiets südlich der Alpen. Der bekannte Geschichtsschreiber Livius berichtete, dass sich aufgrund von Landnot und inneren Konflikten im Jahre 186 v. Chr. 12.000 keltische Krieger samt Familien nach Süden begaben, um bei dem späteren Ort Aquileiaein  Oppidum zu bauen. Drei Jahre später allerdings wurden sie wieder von den Römern in ihre alte Heimat zurückgetrieben; als Vorposten gegen neue Übergriffe gründeten die Römer 181 v. Chr. die Kolonie Aquileia. Weitere, meist friedliche Auseinandersetzungen folgten, doch um 170 v. Chr. kam es zu einer Gastfreundschaftsregelung zwischen Rom und den nördlicheren Kelten.

Oppidum zu bauen. Drei Jahre später allerdings wurden sie wieder von den Römern in ihre alte Heimat zurückgetrieben; als Vorposten gegen neue Übergriffe gründeten die Römer 181 v. Chr. die Kolonie Aquileia. Weitere, meist friedliche Auseinandersetzungen folgten, doch um 170 v. Chr. kam es zu einer Gastfreundschaftsregelung zwischen Rom und den nördlicheren Kelten.

121/115–101 v. Chr. wurde Europa durch den Zug des Volksstammes der Kimbern in Atem gehalten. Am Weg nach Süddeutschland und Gallien plünderten sie 113 v. Chr. die reichen Noriker. Um ein Weiterziehen nach Italien zu verhindern zog der römische Konsul Gnaeus Papirius Carbo auf eigene Faust gegen die Kimbern; sein Heer wurde aber bei Noreia geschlagen. Dieses Noreiaist bis heute trotz zahlreicher Lokalisierungsversuche nicht identifiziert worden; die Literatur darüber kann bereits ganze Regale füllen. Sicher ist nur, dass es im Stammesgebiet der Noriker liegen muss, also im heutigen Kärnten oder der Weststeiermark.

Dem ansonsten weitgehend friedlichen Austausch mit den Römern lagen wahrscheinlich wirtschaftliche Interessen zugrunde, vielleicht in Verbindung mit dem begehrten Ferrum noricum,dem norischen Eisen, und der Ausdehnung der Noriker in das jetzt herrscherlose Gebiet der besiegten Boier, eines keltischen Stamms, der vor allem im heutigen Tschechien, Slowakei, Ungarn und Ostösterreich beheimatet war und im 2. und 1. Jh. v. Chr. verdrängt, bekämpft und in andere Stämme assimiliert worden war. Dieses Regnum Noricum, nun in seiner größten Ausdehnung, ist mehr als Oberherrschaft der Noriker bzw. des Königreichs Norikumüber untergeordnete Stämme und Klienten zu verstehen und weniger im Sinne eines einheitlichen Staates. Bis zum Ende der keltischen Selbständigkeit regierten hier Könige, während andernorts, z. B. in Gallien, längst der Adel das Ruder übernommen hatte. Das Gebiet reichte von der Donau bis an die südliche Grenze des heutigen Österreichs und von der Ungarischen Tiefebene bis über den Inn hinaus nach Westen, inklusive Südostdeutschlands. Das ehemalige Gebiet der Boier umfasste Niederösterreich und Oberösterreich unter der Donau, das Burgenland und die Ungarische Tiefebene sowie den Bereich der Obersteiermark nördlich der Tauern und dem Hochschwab. Den Norikern und den Römern gemeinsam waren wirtschaftliche Interessen, führten doch sowohl die Bernsteinstraße als auch die West-Ost-Verbindung entlang der Donau durch das Gebiet, wo sich beide bei Carnuntumkreuzten. Gehandelt wurde vor allem mit Gold und Eisen, aber wohl auch weiterhin das wertvolle Salz.

Ausgrabungsarbeiten in Retznei/Steiermark: Im Bild zu sehen sind die Grundmauern eines römischen Gebäudes.

Ausgrabungsarbeiten in Retznei/Steiermark: Im Bild zu sehen sind die Grundmauern eines römischen Gebäudes.

Im Gegenzug erhielten die Kelten Waren aus dem Süden, nicht zuletzt Wein. Die Münzprägung setzte ab dem 3. Jh. v. Chr. ein. Die Boier waren die Ersten, die Goldmünzen nach griechischen und römischen Vorbildern prägten, ab dem 2. Jh. waren Silbermünzen im Umlauf. Mitte des 1. Jhs. v. Chr. fand die keltische Münzprägung jedoch ein Ende.

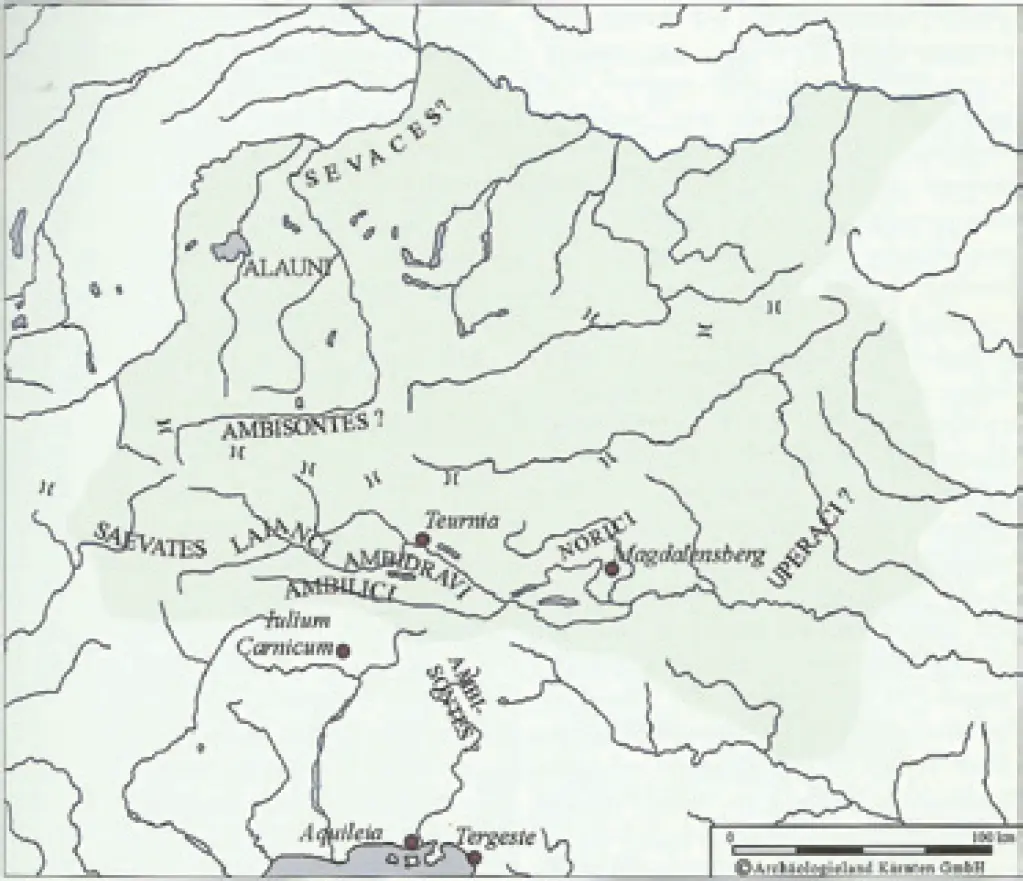

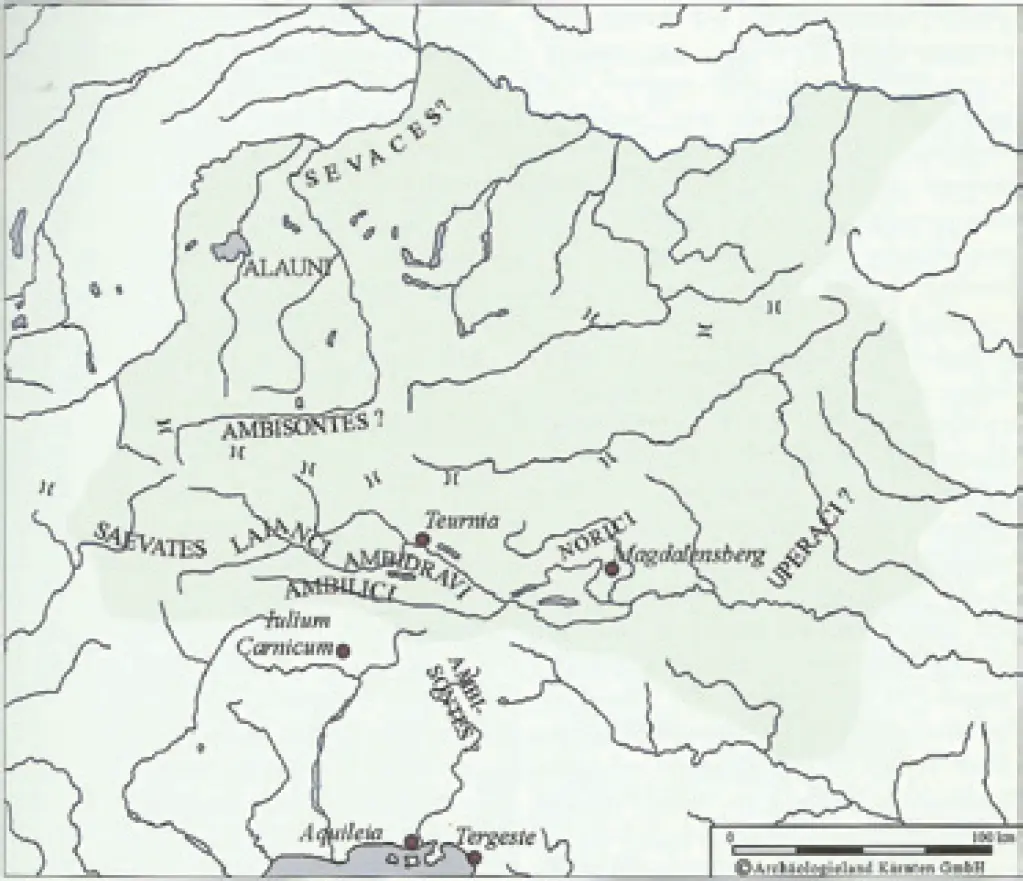

Das Gebiet des Königreichs Noricum reichte von Passau bis kurz hinter Zeiselmauer an der Donau, von Niederösterreich und der Oststeiermark nach Süden bis unter Celeia (heute Celje/dt. Cilli), umfasste den Hauptkamm der Karawanken und der Gailtaler Alpen bis zum Kanaltal, reichte bis zum Hauptkamm der Karnischen Alpen und setzte sich von dort weiter nach Norden fort, wo die Grenze vom Eisacktal zwischen Salzach und Ziller bis zum Inn bei Kufstein entlang verlief. Die zum Königreich zusammengeschlossenen Stämme waren die Saevates, Alauni, Ambisontii, die Norici, Ambidravi, Ambilini und Uperaci sowie die Elveti. Die Noriker konnten in Zentralkärnten und der Oberen Steiermark, und die Ambidravi im Drautal um Teurnia(  S. 136) lokalisiert werden. Die Saevates lebten im Pustertal, die Laianci in Osttirol und im Raum Linz, die Ambisontes im Oberen Salzachtal und die Alauni im Raum Salzburg und am Chiemsee. Die Ambilini vermutet man im Gailtal, die Uperaci könnten um Flavia Solva gesiedelt haben; bei beiden gibt es bisher jedoch keine Gewissheit. Die Elveti könnten die Nachfahren jener Teile der Helvetier sein, die mit dem Kimbernzug im 2. Jh. v. Chr. nach Noricum gelangten.

S. 136) lokalisiert werden. Die Saevates lebten im Pustertal, die Laianci in Osttirol und im Raum Linz, die Ambisontes im Oberen Salzachtal und die Alauni im Raum Salzburg und am Chiemsee. Die Ambilini vermutet man im Gailtal, die Uperaci könnten um Flavia Solva gesiedelt haben; bei beiden gibt es bisher jedoch keine Gewissheit. Die Elveti könnten die Nachfahren jener Teile der Helvetier sein, die mit dem Kimbernzug im 2. Jh. v. Chr. nach Noricum gelangten.

Stämme des Königreiches Noricum

Stämme des Königreiches Noricum

Читать дальше

Oppida genannt, mit starker Befestigung errichtet, diese sind bei uns bisher leider nur durch wenige Grabungen und ohne moderne wissenschaftliche Methoden erforscht worden. Beispiele für solche Höhensiedlungen wären in Kärnten Gurina(

Oppida genannt, mit starker Befestigung errichtet, diese sind bei uns bisher leider nur durch wenige Grabungen und ohne moderne wissenschaftliche Methoden erforscht worden. Beispiele für solche Höhensiedlungen wären in Kärnten Gurina(

Ausgrabungsarbeiten in Retznei/Steiermark: Im Bild zu sehen sind die Grundmauern eines römischen Gebäudes.

Ausgrabungsarbeiten in Retznei/Steiermark: Im Bild zu sehen sind die Grundmauern eines römischen Gebäudes.