Wann auch immer ich die Geschichte von Ariane in meinen Vorträgen erzähle, kommen jedes Mal starke Reaktionen aus dem Publikum – die Erzählung lässt kaum jemanden unberührt. Oft höre ich: »Wir haben auch eine Ariane, nur bei uns heißt sie Maximilian«, oder die Zuhörer bringen ihre Bestürzung zum Ausdruck und nehmen sich vor: »Ich frage meine Tochter nie wieder nach den Noten der anderen!«

Was das zuvor beschriebene Verhalten mit unseren Kindern macht? Ich erzähle Ihnen, wie bei uns daheim die Geschichte weiterging:

Wieder einmal kam unser Sohn von der Schule nach Hause und wir waren schon gespannt, denn die Kinder sollten an dem Tag die Mathematikschularbeit zurückbekommen. Die Haustür war kaum ins Schloss gefallen und die Schultasche abgestellt, schallte uns vom Flur schon das Ergebnis entgegen: »Ich habe ein ›Befriedigend‹, und Paps, bevor du fragst: Die Ariane hat auch nur ein ›Gut‹!«

Wieder einmal kam unser Sohn von der Schule nach Hause und wir waren schon gespannt, denn die Kinder sollten an dem Tag die Mathematikschularbeit zurückbekommen. Die Haustür war kaum ins Schloss gefallen und die Schultasche abgestellt, schallte uns vom Flur schon das Ergebnis entgegen: »Ich habe ein ›Befriedigend‹, und Paps, bevor du fragst: Die Ariane hat auch nur ein ›Gut‹!«

Kinder können Erwachsenen ganz schön die Decke wegziehen.

Mein Sohn berichtete überdies, dass er ein Beispiel richtig gerechnet hatte, welches Ariane nicht hatte lösen können. Mein Verhalten, seine Leistungen dahingehend abzuklopfen, ob es nicht auch noch ein wenig besser (am besten besser als Ariane) gegangen wäre, hatte also dazu geführt, dass er sich über Ariane rechtfertigte (wozu überdies bei einem »Befriedigend« überhaupt keine Notwendigkeit bestand).

Die Schularbeit war offenbar sehr fordernd gewesen, denn unser Sohn präsentierte uns (bevor ich ihn danach fragen konnte) neben seiner Arbeit auch gleich die Klassenergebnisse dazu: Es hatte viele »Nicht genügend« gegeben, sodass kurze Zeit sogar eine Wiederholung der Arbeit im Raum gestanden war, sehr viele »Genügend«, nur eine Handvoll »Befriedigend«, lediglich ein »Gut« von Ariane und kein einziges »Sehr gut«. Das »Befriedigend« unseres Sohnes war angesichts des Schwierigkeitsgrades des Geforderten ein sehr beachtliches und – eben! – zufriedenstellendes Resultat gewesen, aber mein Lob kam nicht mehr ungefiltert bei ihm an, das habe ich gespürt.

Die Geschichte geht noch weiter.

Unser Sohn ist mittlerweile Mitte dreißig, in einer Geschäftsführerposition in der österreichischen Handelslandschaft tätig und hat selbst Familie. Er rief mich vor rund einem Jahr an, um mir zu erzählen, dass bei ihm ein nächster Karriereschritt bevorstünde: Er würde ab kommendem Monat die Geschäftsleitung einer Handelskette im Nahrungsmittelbereich übernehmen, bekäme einen Firmenwagen und ein noch attraktiveres Gehalt und sei sehr motiviert, denn die Beförderung wäre genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen.

Ich darf an dieser Stelle gleich vorwegnehmen, dass es im Leben mit der bloßen Einsicht, etwas nicht ganz richtig gemacht zu haben und mit der konsequenten Umsetzung der Entscheidung, es ab da besser zu machen, nicht immer getan ist. Oft holt uns nämlich noch viele Jahre später die Erkenntnis ein, welche Spuren wir mit unserem Verhalten bei anderen hinterlassen haben, wie auch in diesem Fall. Denn mein Sohn fügte folgenden Satz hinzu:

»Und Paps, bevor du fragst: Ich weiß nicht, wie viel Ariane verdient, und ob sie ebenfalls einen Firmenwagen hat, und ob und wie viele Mitarbeiter sie führt, das weiß ich auch nicht!«

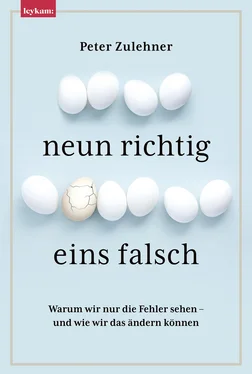

Ich habe schon erwähnt, dass sich mir das Bild des einen, im Diktat falsch geschriebenen und rot markierten Wortes zutiefst eingeprägt hat. Nicht zufällig ist diese Geschichte auch titelgebend.

Der Gedanke, die neun richtig geschriebenen Wörter grün zu markieren oder sie zumindest positiv zu kommentieren, ist der Lehrerin vermutlich gar nicht in den Sinn gekommen. Ich persönlich achte seit jenen Tagen rigoros drauf, nur in Blau zu schreiben, ausschließlich das Positive zu markieren und anzumerken und mein Umfeld mit diesem eher ungewöhnlichen Verhalten »anzustecken«. Sobald ich sehe, dass jemand mit Rot schreibt oder etwas rot markiert, spreche ich ihn darauf an und weise darauf hin, dass er sich mit der roten Farbe seitenweise selbst darauf hinweist, etwas falsch gemacht zu haben, etwas korrigieren, etwas besser machen zu müssen. Ich darf Ihnen sagen, dass wirklich jeder sofort versteht, was ich damit meine. Denn die meisten haben gelernt, dass es im Leben darum geht, möglichst wenige Fehler zu machen, und dieses Verständnis wird früh gefördert, indem Fehler traditionell in Rot markiert werden. Auf ihnen liegt das Augenmerk – nicht auf dem, was richtig gemacht wurde.

Stellen Sie sich kurz vor, Sie befinden sich in einem Meeting, Sie schreiben die wichtigsten Sachen mit und Ihr blauer Kugelschreiber gibt plötzlich den Geist auf. Sie borgen sich einen roten Kugelschreiber und schreiben eine Weile mit diesem mit. Nach einer kurzen Pause geht die Besprechung weiter, aber der rote Kugelschreiber ist weg, denn den hat ein Kollege ausgeborgt. Sie borgen sich also einen neuen Stift, der ist diesmal schwarz, und Sie schreiben weiter mit. Visualisieren Sie bitte nun Ihre Mitschrift aus dieser Besprechung. Sie haben nur die allerwichtigsten Sachen zu Papier gebracht, aber welche Dinge werden Ihnen als Erste ins Auge fallen, wenn Sie die Mitschrift am nächsten Tag zur Hand nehmen? Blau, rot oder schwarz? Möglicherweise waren es To-dos – auf welche Farbe fällt Ihr Blick zuerst und welche Aufgaben werden Sie deshalb möglicherweise sofort in Angriff nehmen? Sehen Sie, was die Farbe Rot mit uns macht?

Stellen Sie sich kurz vor, Sie befinden sich in einem Meeting, Sie schreiben die wichtigsten Sachen mit und Ihr blauer Kugelschreiber gibt plötzlich den Geist auf. Sie borgen sich einen roten Kugelschreiber und schreiben eine Weile mit diesem mit. Nach einer kurzen Pause geht die Besprechung weiter, aber der rote Kugelschreiber ist weg, denn den hat ein Kollege ausgeborgt. Sie borgen sich also einen neuen Stift, der ist diesmal schwarz, und Sie schreiben weiter mit. Visualisieren Sie bitte nun Ihre Mitschrift aus dieser Besprechung. Sie haben nur die allerwichtigsten Sachen zu Papier gebracht, aber welche Dinge werden Ihnen als Erste ins Auge fallen, wenn Sie die Mitschrift am nächsten Tag zur Hand nehmen? Blau, rot oder schwarz? Möglicherweise waren es To-dos – auf welche Farbe fällt Ihr Blick zuerst und welche Aufgaben werden Sie deshalb möglicherweise sofort in Angriff nehmen? Sehen Sie, was die Farbe Rot mit uns macht?

Ich habe die Schulergebnisse meines Sohnes mit meiner Orientierung an der Klassenbesten unabsichtlich abgewertet und dem Positiven, dem Richtigen weniger Beachtung geschenkt als den rot markierten Stellen. Jahrzehnte später ist mir während des Telefonats mit meinem Sohn ein weiteres Mal intensiv ins Bewusstsein gerückt worden, wie konsequent wir alle darauf achten, was vermeintlich nicht passt und welche Spuren diese Prägung hinterlassen kann.

Ich erzähle die Geschichte von Ariane häufig in meinen Vorträgen und bitte zum Schluss das Publikum, die Hand zu heben – Sie sind jetzt eingeladen, mitzumachen! – , wer ebenfalls eine Ariane kennt. Und ich kann Ihnen sagen: Jeder kennt eine Ariane – auch wenn sie Emma oder Maximilian heißt!

Woher kommt unser Fokus auf das Negative?

WEIL WIR ES VON KLEIN AUF GELERNT HABEN

Wie soll ein Volksschulkind auf die Idee kommen, sich über neun richtig geschriebene Wörter zu freuen, wenn ihm nur das eine falsche, das rot markierte Wort in die Augen springt? Anstatt neunmal die Farbe Grün zu benutzen, setzt die Lehrerin einmal Rot ein – und eine »Strafaufgabe« gibt es obendrein (denn wie soll ein Volksschüler das als »Vertiefungsübung« sehen können?). Auch wenn in den vergangenen Jahren viel darüber diskutiert und geschrieben wurde, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, die Talente unserer Kinder zu fördern, und nicht ausschließlich auf die Schwächen zu blicken, hat sich in der gelebten Praxis dahingehend nicht sehr viel bewegt. Von klein auf werden wir durch das rote Kennzeichnen darauf hingewiesen, was falsch ist. Das Augenmerk liegt auf jenen Aspekten, die es zu korrigieren und zu verbessern gilt – nicht auf Stärken und auf Talenten. Wir haben gelernt, dass es im Leben darum geht, das Negative auszumerzen, besser werden zu müssen und so wenige Fehler wie möglich zu machen. Der Preis, den wir dafür bezahlt haben, ist der, dass wir für die positiven Dinge keinen Blick und kein Sensorium mehr haben. Wir kennen es nicht anders, wir sind daran gewöhnt: Gewohnheiten sind vergleichbar mit ausgetretenen Wegen in einem großen Garten – wir nehmen den bereits bekannten, sichtbaren Weg und nicht zuallererst den unbekannten durch dichtes Gestrüpp.

Читать дальше

Wieder einmal kam unser Sohn von der Schule nach Hause und wir waren schon gespannt, denn die Kinder sollten an dem Tag die Mathematikschularbeit zurückbekommen. Die Haustür war kaum ins Schloss gefallen und die Schultasche abgestellt, schallte uns vom Flur schon das Ergebnis entgegen: »Ich habe ein ›Befriedigend‹, und Paps, bevor du fragst: Die Ariane hat auch nur ein ›Gut‹!«

Wieder einmal kam unser Sohn von der Schule nach Hause und wir waren schon gespannt, denn die Kinder sollten an dem Tag die Mathematikschularbeit zurückbekommen. Die Haustür war kaum ins Schloss gefallen und die Schultasche abgestellt, schallte uns vom Flur schon das Ergebnis entgegen: »Ich habe ein ›Befriedigend‹, und Paps, bevor du fragst: Die Ariane hat auch nur ein ›Gut‹!« Stellen Sie sich kurz vor, Sie befinden sich in einem Meeting, Sie schreiben die wichtigsten Sachen mit und Ihr blauer Kugelschreiber gibt plötzlich den Geist auf. Sie borgen sich einen roten Kugelschreiber und schreiben eine Weile mit diesem mit. Nach einer kurzen Pause geht die Besprechung weiter, aber der rote Kugelschreiber ist weg, denn den hat ein Kollege ausgeborgt. Sie borgen sich also einen neuen Stift, der ist diesmal schwarz, und Sie schreiben weiter mit. Visualisieren Sie bitte nun Ihre Mitschrift aus dieser Besprechung. Sie haben nur die allerwichtigsten Sachen zu Papier gebracht, aber welche Dinge werden Ihnen als Erste ins Auge fallen, wenn Sie die Mitschrift am nächsten Tag zur Hand nehmen? Blau, rot oder schwarz? Möglicherweise waren es To-dos – auf welche Farbe fällt Ihr Blick zuerst und welche Aufgaben werden Sie deshalb möglicherweise sofort in Angriff nehmen? Sehen Sie, was die Farbe Rot mit uns macht?

Stellen Sie sich kurz vor, Sie befinden sich in einem Meeting, Sie schreiben die wichtigsten Sachen mit und Ihr blauer Kugelschreiber gibt plötzlich den Geist auf. Sie borgen sich einen roten Kugelschreiber und schreiben eine Weile mit diesem mit. Nach einer kurzen Pause geht die Besprechung weiter, aber der rote Kugelschreiber ist weg, denn den hat ein Kollege ausgeborgt. Sie borgen sich also einen neuen Stift, der ist diesmal schwarz, und Sie schreiben weiter mit. Visualisieren Sie bitte nun Ihre Mitschrift aus dieser Besprechung. Sie haben nur die allerwichtigsten Sachen zu Papier gebracht, aber welche Dinge werden Ihnen als Erste ins Auge fallen, wenn Sie die Mitschrift am nächsten Tag zur Hand nehmen? Blau, rot oder schwarz? Möglicherweise waren es To-dos – auf welche Farbe fällt Ihr Blick zuerst und welche Aufgaben werden Sie deshalb möglicherweise sofort in Angriff nehmen? Sehen Sie, was die Farbe Rot mit uns macht?