Wenn ich meine Kunden am Beginn von Meetings oder beim Start eines Coaching-Prozesses frage, was denn bei den Gesprächen oder beim Coaching das ideale Endresultat sein und wie die Situation nach Beendigung unserer Zusammenarbeit aussehen sollte, herrscht zumeist ratlose Stille, und angestrengtes Nachdenken folgt. Wenn ich aber frage, was auf keinen Fall passieren beziehungsweise was nicht das Resultat unserer Zusammenarbeit sein dürfe, dann geht es Schlag auf Schlag.

Frage ich in Mediationen oder Coachings, was mein Kunde an seinem Partner, seinem Mitarbeiter oder seiner Führungskraft besonders schätzt, zeigt sich mir das gleiche Bild: intensives Nachdenken und im besten Fall ein paar mühsam herausgepresste Floskeln. »Er ist eigentlich ganz nett«, »Ich kann mich immer melden, wenn ich etwas brauche«, »Er ist immer pünktlich und korrekt«. Wenn ich danach frage, was mein Kunde an seiner Führungskraft weniger schätzt, ist die Schlagzahl bei den Antworten eine um vieles höhere. Völlig anders als das Positive scheint das Negative eine extrem ergiebige Quelle. Es ist für mich jedes Mal aufs Neue erstaunlich, wie stark sich besonders in solchen Momenten unsere intensive Prägung auf das Negative offenbart.

Egal ob Führungskräfte, Mitarbeiter, Großeltern, Eltern, Lehrer, Erziehungsberechtigte oder Partnersuchende – wir sind auf das Negative, das Falsche gepolt. Selbst, wenn das Positive und das Richtige überwiegt – wir übersehen es und wissen nichts daraus zu machen, geschweige, uns darüber zu freuen. Ich möchte Ihren Blick dafür schärfen, was dieses Mangeldenken mit uns anstellt und Ihnen zeigen, wie viel Leichtigkeit in unser Leben kommt, wenn es uns gelingt, den imaginären Rotstift beiseitezulegen. Mein Wunsch ist es, Ihnen mit diesem Buch Denkanstöße für ein leichtfüßigeres und wertschätzenderes Miteinander zu liefern und Ihnen ein paar sofort umsetzbare Handlungsweisen und Werkzeuge in die Hand zu geben, deren Wirkung Sie verblüffen wird. Auf den folgenden Seiten finden sich viele Beispiele und Erzählungen aus meinem beruflichen wie auch privaten Alltag. Einige Geschichten sind darunter, die mich und meinen Umgang mit anderen nachhaltig geprägt haben. Beinahe täglich macht es mich demütig und dankbar zu sehen, wie auf meinen Input hin bereits eine leichte Kurskorrektur im Verhalten eine sofortige Verbesserung im Miteinander bewirkt, sei es in der Führungsarbeit, im Berufsleben, bei erzieherischen Fragen oder in der Partnerschaft. Mit Lob, Anerkennung und Wertschätzung – in diesen dreien findet das Positive seinen Ausdruck – haben wir völlig unterbewertete Instrumente in der Hand, die wir viel zu wenig nutzen, wenn es darum geht, uns gegenseitig zu motivieren. Sie stehen jedem von uns unbegrenzt zur Verfügung, sie kosten nichts, für sie brauchen wir kein Budget zu beantragen (eine sehr beliebte Ausflucht im Berufsleben), und sie entfalten ihre positive Wirkungsweise unverzüglich. Es ist so leicht und es tut so gut, sie anzuwenden – das möchte ich gern ins Bewusstsein rücken. Ich möchte, dass Sie lernen, das Positive zu fokussieren und das Richtige zuerst zu sehen – und danach erst das Negative, das Falsche. Ich möchte, dass Grün – bildlich gesprochen – Ihre neue Signalfarbe wird.

Wir alle kennen eine Ariane – Prolog

»Wir glauben, Erfahrungen zu machen. Aber die Erfahrungen machen uns.«

Eugène Ionesco, französisch-rumänischer Autor und Dramatiker, 1909 – 1994

Einer meiner Söhne hatte eine Klassenkameradin, ihr Name ist Ariane. Schon in der Volksschule tat sie sich als überaus begabtes Kind hervor – egal in welchem Unterrichtsfach, den Lernstoff machte sie sich spielerisch zu eigen. Sie war talentiert und lerneifrig und nur in seltenen Fällen gab es eine andere Note als ein »Sehr gut«. Zumeist war auch das »Sehr gut« kein gewöhnliches »Sehr gut«, sondern eine Römische Eins, immer hochverdient, denn Ariane hatte große Freude am Lernen. Gab es bei einer Klassenarbeit die maximale Punktezahl von zehn – Ariane hatte elf.

Einer meiner Söhne hatte eine Klassenkameradin, ihr Name ist Ariane. Schon in der Volksschule tat sie sich als überaus begabtes Kind hervor – egal in welchem Unterrichtsfach, den Lernstoff machte sie sich spielerisch zu eigen. Sie war talentiert und lerneifrig und nur in seltenen Fällen gab es eine andere Note als ein »Sehr gut«. Zumeist war auch das »Sehr gut« kein gewöhnliches »Sehr gut«, sondern eine Römische Eins, immer hochverdient, denn Ariane hatte große Freude am Lernen. Gab es bei einer Klassenarbeit die maximale Punktezahl von zehn – Ariane hatte elf.

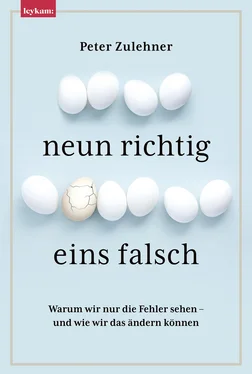

Unser Sohn kam eines Tages von der Schule nach Hause. Obwohl es gute Nachrichten aus der Bildungsstätte zu berichten gab, schien er etwas verhalten. Es hatte ein Diktat gegeben, auf das er mit »gut« benotet worden war. Von zehn Wörtern hatte er neun richtig geschrieben, nur eines falsch, und zwar das Wort »immer«, bei dem er ein »m« vergessen hatte.

Neun von zehn Wörtern richtig geschrieben, und nur eines davon falsch – dafür hätte er sich ein kräftiges Lob und die Würdigung seiner guten Leistung verdient, aber stattdessen hatte er von der Lehrerin eine Sonderaufgabe mit nach Hause bekommen. Er musste »immer« dreißigmal schreiben, drei weitere Wörter mit Doppel-m suchen und diese jeweils zehnmal schreiben. Dabei hatte es wesentlich schwierigere Wörter zum Diktat gegeben als das eine, das er falsch geschrieben hatte: das Wort »vielleicht« beispielsweise, ein Wort mit »v«, »ie«, Doppel-l und gleich zwei Zwielauten!

Im Diktat selbst war das fehlende »m« kräftig in Rot markiert, während die neun richtig geschriebenen neben dem einen in Signalfarbe gekennzeichneten Wort natürlich gänzlich verblassten – dieses Bild hat sich mir zutiefst eingeprägt.

Ariane hatte übrigens zehn von zehn Wörtern richtig geschrieben. Warum ich das erwähne? Nun. Unser Sohn war damals doppelt gefordert, denn für mich war das Abschneiden von High-Performerin Ariane bei Leistungstests die Benchmark, an der es sich zumindest zu orientieren galt.

Das sah dann beispielsweise so aus:

»Papa, ich habe eine Eins!«

»Sehr gut! Was hat denn die Ariane?«

In meinen Vorträgen schreien die Zuhörer an dieser Stelle meistens laut auf und lachen herzhaft – so gut wie jeder erkennt sich in irgendeiner Form wieder: Entweder in dem Bild mit den rot markierten Fehlern oder sie kennen jemanden, der zwar nicht Ariane heißt, aber trotzdem an die eher aussichtslose Hürde aus früheren Schultagen erinnert, die es performancemäßig zu überwinden galt, wenn man die Eltern stolz machen wollte.

Ist das nicht verrückt? Es muss völlig egal sein, welche Note Ariane hat, eine Eins ist die beste Note – das muss gewürdigt werden und verdient Lob und Anerkennung!

Wenn ich die Geschichte in meinen Vorträgen erzähle, frage ich an dieser Stelle gern die Zuhörer, ob sie sich vorstellen können, welche Frage der Papa in der Geschichte (also ich) ihrer Ansicht nach als nächstes stellt. Die Auflösung aus den Reihen der Teilnehmer kommt immer prompt:

»Wie viele ›Sehr gut‹ gab es denn?«

Ich habe in der Tat danach gefragt, wie viele »Sehr gut« es gegeben hatte, und wenn ich daran denke, ärgere ich mich heute maßlos über mich selbst. Denn es muss nicht nur egal sein, welche Note eine Ariane hat, es muss auch völlig egal sein, wie viele Einser es insgesamt gegeben hat. Eine Eins ist die beste Note und sie ist nicht weniger wert, wenn es mehrere Einser in der Klasse gibt!

Ist es nicht ein Irrsinn, was wir mit unserem Fokus auf das Falsche, das Negative, das rot Markierte schon unseren Kindern zumuten? Ich stehe nicht an zuzugeben, dass ich eine ganze Weile in dieser Ecke zu Hause war und das ist auch einer der Gründe, weshalb Sie dieses Buch heute in Händen halten. Die Geschichte von Ariane war für mich einer der wesentlichen Ausgangspunkte dafür, unseren Fokus auf das Negative genau unter die Lupe zu nehmen, selbst zu erkennen und aufzuzeigen, wie sehr er den allerkleinsten Dingen des Lebens innewohnt.

Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass der eine oder andere Leser von sich sagen wird, dass auch er früher so gehandelt und gedacht hat oder vielleicht sogar heute noch das eine falsche zuerst oder sogar anstatt der neun richtigen Wörter sieht.

Читать дальше

Einer meiner Söhne hatte eine Klassenkameradin, ihr Name ist Ariane. Schon in der Volksschule tat sie sich als überaus begabtes Kind hervor – egal in welchem Unterrichtsfach, den Lernstoff machte sie sich spielerisch zu eigen. Sie war talentiert und lerneifrig und nur in seltenen Fällen gab es eine andere Note als ein »Sehr gut«. Zumeist war auch das »Sehr gut« kein gewöhnliches »Sehr gut«, sondern eine Römische Eins, immer hochverdient, denn Ariane hatte große Freude am Lernen. Gab es bei einer Klassenarbeit die maximale Punktezahl von zehn – Ariane hatte elf.

Einer meiner Söhne hatte eine Klassenkameradin, ihr Name ist Ariane. Schon in der Volksschule tat sie sich als überaus begabtes Kind hervor – egal in welchem Unterrichtsfach, den Lernstoff machte sie sich spielerisch zu eigen. Sie war talentiert und lerneifrig und nur in seltenen Fällen gab es eine andere Note als ein »Sehr gut«. Zumeist war auch das »Sehr gut« kein gewöhnliches »Sehr gut«, sondern eine Römische Eins, immer hochverdient, denn Ariane hatte große Freude am Lernen. Gab es bei einer Klassenarbeit die maximale Punktezahl von zehn – Ariane hatte elf.