Oftmals werden Anfälle erst in ihrem Verlauf wahrgenommen, so dass der Beginn des Anfalls unbekannt ist, deshalb wurde diese Konstellation in die Klassifikation mitaufgenommen und sollte für alle Ereignisse mit Unbekannten genutzt werden.

Die Testung von Anfällen stellt für Pflegefachpersonen eine wichtige Aufgabe bei der Betreuung von Menschen mit Epilepsie dar. Nur in dem Moment des Anfalls kann evaluiert werden, ob das Bewusstsein eingeschränkt ist, ob Sprache, Kognition oder Reaktionen des Betroffenen verändert sind. Wahrnehmung kann eher fokussiert werden, wenn Beobachtungskriterien im Falle eines Anfalls bekannt sind. Die Anfallsbeobachtung kann trainiert werden.

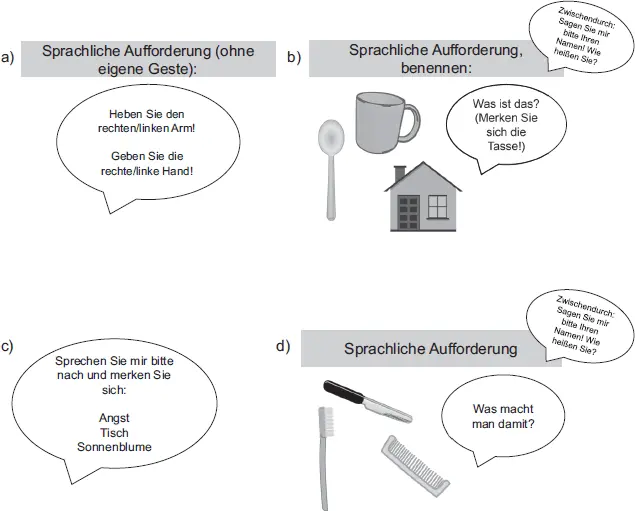

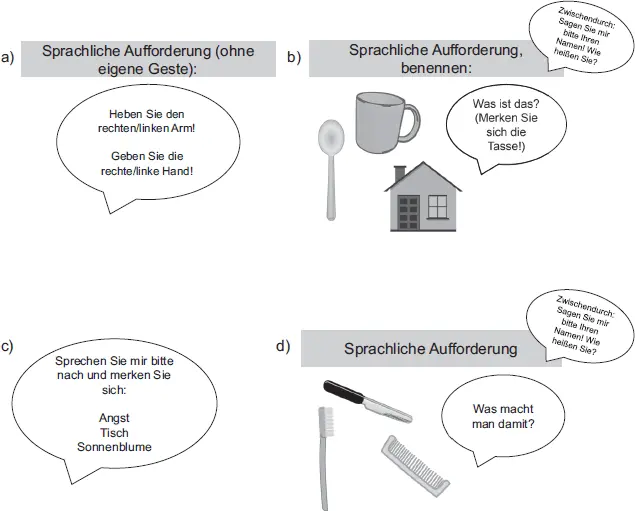

Fragen während eines Anfalls

Um ein Anfallsgeschehen korrekt zu beurteilen, ist es wichtig, dass Pflegende versuchen, mit den Patient*innen zu kommunizieren, denn viele Symptome eines Anfalls laufen still ab. Die Beeinträchtigung des Bewusstseins ist nur zu ermitteln, wenn dieses während eines Anfallsereignisses erfragt wird. Die Fragen sollten der Situation der Patient*innen angepasst werden: Kinder benötigen eine andere Form der Fragen, diese sollte ihrem Entwicklungsalter angemessen sein. Auch die Anfallsform und die kognitive Situation sollten berücksichtigt werden. Patient*innen mit schweren Gedächtnisstörungen haben nicht nur während eines epileptischen Ereignisses Probleme sich zu erinnern, so dass die Erinnerungsfrage bei dieser Patient*innengruppe nicht immer eindeutig ausgewertet werden kann.

Als Erstes sollte die Person direkt angesprochen und eventuell am Arm berührt werden. Falls keine Reaktion erfolgt, sollte eine weitere Befragung stattfinden. Folgende Fragen sind hilfreich, um unterschiedliche kognitive Funktionen während eines Anfalls zu ermitteln:

1. Merken Sie sich das Wort, z. B. »Sonnenblume« (mehrsilbiges Wort zur Erinnerung anbieten). Hiermit kann die Gedächtnisleistung im Anfall getestet werden.

2. Heben Sie Ihren rechten/linken Arm! (Um herauszufinden, ob die Motorik während des Anfalls verändert ist.)

3. Sagen Sie Ihren Vornamen! (Um die Orientierung zur eigenen Person zu testen.)

4. Nach dem Anfall sollten Sie fragen, ob das Wort, das Sie angeboten haben, erinnert wird.

Bei Patient*innen, die sich in einer diagnostischen Phase befinden, ist es wichtig, ein differenziertes Bild über die Anfälle zu gewinnen. In Absprache mit dem behandelnden Neurologen kann es wichtig sein, während der Anfälle eine Testung durchzuführen. Dabei ist es sinnvoll, für Patient*innen mit Epilepsie standardisiertes Testmaterial vorzuhalten. Die Abfolge der Fragen und Aufgaben sollte mit neuen Mitarbeiter*innen in der Einarbeitungsphase geübt werden, da das Anfallsgeschehen oft überraschend im Alltag auftritt und der Moment der Wahrnehmung der Symptome in Aktivitäten mit den Patient*innen eingebettet ist (  Abb. 2.1).

Abb. 2.1).

Abb. 2.1: Material zum Testen eines Anfalles (modifiziert nach einer Weiterentwicklung eines Testhefts der Univ.-Klinik für Epileptologie Bonn, das auf der Publikation Lux S et al. (2002), Brain 125(12), S. 2691–2698 beruht)

Die Dokumentation der Anfalls-Situationen ist eine zentrale Aufgabe von Pflegenden. Hier ist es wichtig, Vereinbarungen im interdisziplinären Team zu treffen, damit aus der Dokumentation heraus die relevanten klinischen Entscheidungen für alle Berufsgruppen abgeleitet werden können.

Anfälle durch Symbole dokumentieren

In vielen klinischen Behandlungssettings wird zur Dokumentation eines Anfalls in der Patientendokumentationskurve oft ein Blitzzeichen verwendet und eine genauere Beschreibung in der Verlaufsdokumentation durchgeführt. Dies ist für die Stationen, bei denen die Behandlung einer Epilepsie nicht im Vordergrund steht, völlig ausreichend. Behandlungsteams, die häufiger Patient*innen mit Anfallsereignissen begleiten, sollten eine Methodik entwickeln, mit der die Anfälle systematisch beschrieben werden können.

Hier eignen sich insbesondere die Anfangsbuchstaben der motorischen und nicht motorischen Symptome, die bei Anfällen beobachtet werden können. Diese lassen sich auch ohne Probleme in elektronischen Dokumentationsformen abbilden. Die Klassifikation der Epilepsie stützt sich auf diese Beobachtungen und ist ein weiterer Schritt, der durch einen Neurologen erfolgen sollte.

Auch Patient*innen, bei denen sich unterschiedliche Anfallsformen zeigen, sollten darin angeleitet werden, dass sie oder ihre Angehörigen für unterschiedliche Anfälle unterschiedliche Symbole in ihrem persönlichen Anfallskalender nutzen.

Dokumente zur Anfallsbeobachtung

Damit eine strukturierte Beurteilung von Anfallsereignissen durchgeführt werden kann, ist es sinnvoll, in der Dokumentation Parameter vorzugeben, die bei jeder Episode beurteilt werden sollten. Bei einer Patient*innendokumentationsform mit Papier ist dies in einem separaten Dokument sinnvoll, bei einer elektronischen Form sind Textbausteine eine gute Unterstützung. Das Set sollte auf jeden Fall eine Beurteilung des Bewusstseins und der Motorik beinhalten sowie eine Einschätzung, ob der Anfall fokal oder generalisiert ist.

Beobachten von Anfällen durch Patient*innen selbst und Angehörige

Die Selbstbeobachtung von Patient*innen ist ein wichtiger Baustein, um die Effektivität einer Behandlung zu erfassen. Deshalb sollten alle Patient*innen mit einer aktiven Epilepsie dazu angeleitet werden, einen Anfallskalender zu führen. Durch Selbstbeobachtung werden ca. 30 % der Anfälle erfasst. Trotzdem geben Anfallskalender wichtige Hinweise für die Behandlung einer Epilepsie (Detyniecki 2014).

Elektronische Dokumentationsformen

Inzwischen gibt es Apps, die das Krankheitsmanagement von Patient*innen unterstützen. Hier können sowohl Arzttermine und Medikamentenspiegel als auch Anfälle eingetragen werden. Bisher gibt es wenige Studien (Le Marne et al. 2018) die Aussagen zum Krankheitsmanagement mit Epilepsie-Apps belegen. Studien zum Krankheitsmanagement allgemein sehen jedoch in der Zeitersparnis einen Vorteil. Smartphone-Apps sind immer verfügbar und die Möglichkeit, die Aufzeichnungen mit anderen (auch Pflegenden und Mediziner*innen) zu teilen, gilt als der wichtigste Vorteil (Rutz et al. 2016). Die Nutzung der Apps ist von vielfältigen Faktoren abhängig: Erwartung an die App und deren Nutzen für das Krankheitsmanagement, Geschlecht, Alter, Bildung, Dauer der Erkrankung, sozialer Einfluss, Gesundheitskompetenz, Selbstwirksamkeit im Umgang mit der Erkrankung und dem Smartphone sowie die Motivation, Apps zu nutzen (Menzel et al. 2019).

Elektronische Detektion von Anfällen

Die Erfassung von Anfällen ist inzwischen digital möglich. Sensormatten bzw. Sensortechnik wird unter die Matratze gelegt und registriert klonische Anfälle. Diese Anfallserkennung ist insbesondere zur Erkennung von Grand-mal-Anfällen im Schlaf eine wichtige Hilfestellung (  Kap. 9).

Kap. 9).

Читать дальше