Doch bringt man nun Creans eigene Aufzeichnungen, die seiner Zeitgenossen sowie die Erinnerungen seiner Familienangehörigen zusammen, lässt sich aus diesen Einzelteilen ein genaues und treffendes Bild vom Leben eines bemerkenswerten Mannes zeichnen.

Seine Zeitgenossen hatten wenig Anlass, an seinen Fähigkeiten zu zweifeln. Frank Debenham, der gemeinsam mit Crean an Scotts tragischer letzter Expedition teilnahm und später Gründungsdirektor des Scott Polar Research Institute in Cambridge wurde, dachte mit großer Warmherzigkeit an den Iren zurück:

Tom Crean war auf seine Art einzigartig; er erinnerte an eine Figur von Kipling oder Masefield, typisch für das Land, aus dem er stammte, und ein großer Gewinn für die drei Expeditionen, an denen er teilnahm. Ich muss nur einen Moment lang die Augen schließen, um mir seine adrette Gestalt und das Lächeln in Erinnerung zu rufen, mit dem er mich eines Morgens verabschiedete: »Leben Sie wohl, Sörr.«

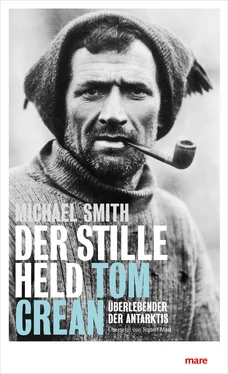

Tom Crean auf einem Foto von Herbert Ponting, Kap Evans 1911. Ponting, der sich selbst nicht Fotograf, sondern Bildkünstler nannte, hat in diesem Foto Crean so eingefangen, wie es dessen Naturell entspricht: fröhlich, zuversichtlich und entschlossen.

Seit jenen denkwürdigen Zeiten ist Tom Crean leider in Vergessenheit geraten, ein unbeachteter und weitgehend unbekannter Mann geworden, dessen außergewöhnliche Erlebnisse und Leistungen späteren Generationen verborgen blieben. Doch mehr als die meisten verdient er es, dass seine Geschichte erzählt wird.

Jede Generation giert nach Helden, und Tom Crean hat das Zeug, für jede Generation ein Held zu sein.

Thomas Crean erblickte am 20. Juli 1877 in Gurtachrane das Licht der Welt, einem abgelegenen Landstrich westlich von Anascaul auf der Dingle-Halbinsel in der Grafschaft Kerry, Irland. Das genaue Datum ist neuerdings mit Zweifeln behaftet, weil Nachforschungen den 25. Februar 1877 zutage förderten. In allen offiziellen Dokumenten, die sich in Creans Marineakte finden und die meist von ihm selbst ausgefüllt wurden, wird aber der 20. Juli 1877 als Geburtstag genannt. Die Gegend, in die er hineingeboren wurde, ist bis heute eine unspektakuläre Ansammlung von Wohnhäusern und Bauernhöfen inmitten sanfter grüner Hügel.

Der Kontrast zum feindseligen, eisigen antarktischen Kontinent, wo Crean seine beeindruckende Karriere erlebte, könnte kaum größer sein. Der Zufall wollte es, dass Edmund Hillary, der Erstbesteiger des Mount Everest, der ebenfalls die Antarktis bereist hat und zu den großen Abenteurern des 20. Jahrhunderts gehört, zwar deutlich später, aber doch zum selben Datum wie Crean geboren wurde.

Die Dingle-Halbinsel ist reich an Traditionen, deren Ursprünge bis zu den ersten Siedlern in Europa zurückreichen. Sie war ein Zentrum der Christianisierung, und obwohl Anglonormannen wie auch Engländer die Halbinsel zeitweise besetzt hielten, hat die Region über Jahrhunderte politischer und religiöser Unterdrückung und Verfolgung getrotzt. Die Menschen waren hart im Nehmen und nicht gewillt, sich unterkriegen zu lassen. So nimmt es nicht wunder, dass in Kerry besonders erbittert um den Erhalt der irischen Sprache gekämpft wurde. Bis heute zählt die Dingle-Halbinsel zu den Gaeltacht , jenen Gebieten, in denen noch Irisch gesprochen wird.

Am Ende des 19. Jahrhunderts war es auf der ganzen Halbinsel Umgangs- und Verkehrssprache, und Creans Eltern gehörten zu der letzten Generation, die mit Irisch als Muttersprache aufwuchs. Tom Crean wuchs bereits zweisprachig auf und lernte neben Irisch auch Englisch.

Er wurde in eine typische irische Großfamilie hineingeboren, die wie so viele Landbewohner in jener Zeit mit großer Armut und der ständigen Angst vor Missernten und Hungersnöten zurechtkommen musste. Der Name Crean ist in Kerry recht verbreitet und wahrscheinlich von Curran abgeleitet. Aber auch Creen und Curreen mögen Pate gestanden haben, denn auf Irisch wird der Name O Cuirin geschrieben.

Toms Eltern, Patrick Crean und Catherine Courtney, waren Bauern in Gurtachrane und setzten in den 1860er- und 1870er-Jahren zehn Kinder in die Welt. Ihr Leben war entbehrungsreich, ohne Luxus und mit geringen Aussichten, dem permanenten Kampf ums tägliche Brot zu entkommen.

Zum Zeitpunkt von Creans Geburt litt Irland noch unter den Folgen der großen Hungersnot drei Jahrzehnte zuvor, der – infolge einer Missernte beim Hauptnahrungsmittel Kartoffel – zwischen 800 000 und einer Million Menschen zum Opfer gefallen waren – ein Achtel der gesamten Bevölkerung. Diese Katastrophe lastete schwer auf der irischen Seele und veranlasste etwa zwei Millionen Menschen, das Land zu verlassen und ihr Glück in der Neuen Welt zu suchen. Wer blieb, fühlte sich in der Überzeugung bestärkt, dass Irland endlich Herr im eigenen Haus sein sollte.

Doch schon Ende der 1870er-Jahre drohte eine neue Hungersnot und schürte die Angst, der Schrecken könnte sich wiederholen. 1877, Creans Geburtsjahr, war extrem niederschlagsreich, was mit nur wenig Verzögerung katastrophale Folgen hatte, weil in den Jahren darauf die Kartoffelernte massiv litt. Weil gleichzeitig die Getreidepreise in den Keller fielen, steckten viele Farmer in der Armutsfalle, da sie sich die exorbitante Pacht, die ihnen die verhassten englischen Großgrundbesitzer auferlegten, nicht mehr leisten konnten. In vielen Bauernfamilien, insbesondere im Westen Irlands, ging der Hunger einher mit der Angst, von ihrem Grund und Boden vertrieben zu werden. Diese Menschen hätten sehr genau gewusst, was dreißig Jahre später ein Landsmann namens George Bernard Shaw meinte, als er die Armut das größte Übel und das schlimmste Verbrechen nannte.

Das Bauernhaus in Gurtachrane (Gort an Corráin) unweit von Anascaul, in dem Crean geboren wurde.

In diesem Klima aus drohender Hungersnot, schwindendem Einkommen und einer stetig wachsenden Familie mühten sich Patrick und Catherine Crean redlich, Tom sowie seine fünf Brüder und vier Schwestern großzuziehen. Fraglos hat diese Erfahrung dabei geholfen, den Jungen auf die Entbehrungen und Entsagungen vorzubereiten, die er bei seinen Aufenthalten in der Antarktis durchleiden musste.

Tom besuchte eine Zeit lang die Brackluin School, die katholische Schule in Anascaul, um sie, wie wohl die meisten Kinder seines Alters, so bald wie möglich wieder zu verlassen. Es war nichts Ungewöhnliches, wenn die Kinder bereits mit zwölf Jahren von der Schule abgingen, auch wenn die meisten blieben, bis sie vierzehn waren. So oder so ließ die Ausbildung, die sie erhielten, zu wünschen übrig und vermittelte ihnen kaum mehr als die Fähigkeit, zu lesen und zu schreiben. Wichtiger war es, dass die Kinder ihren Eltern bei der täglichen Arbeit halfen und nach Möglichkeit ihr Scherflein zum Lebensunterhalt beitrugen.

Wenn er in Anascaul war, wird Tom auch manches von dem mitbekommen haben, was sich in dem Ort abspielte, und diese Erlebnisse werden die Lust auf Reisen und Abenteuer geweckt haben.

Anascaul liegt genau dort, wo die Hauptstraße, die sich durch Dingle zieht, den Anascaul River kreuzt, jenen Fluss, der von den umliegenden Hügeln herabkommt. Seit jeher ist es ein Ort, an dem Reisende auf Reisende treffen.

Jahrhundertelang fanden in Anascaul Märkte statt. In seinem Buch über die Dingle-Halbinsel beschreibt Steve MacDonogh, wie wichtig diese Märkte lange Zeit für die Gegend waren. Und er erinnert daran, dass die Anglonormannen, auf die an vielen Orten in Irland derartige Handelsplätze zurückgehen, sich in erheblicher Anzahl in Anascaul und Umgebung niedergelassen haben. Tralee, eine der größeren Städte in Kerry, wurde im 13. Jahrhundert von Anglonormannen gegründet, Ballynahunt und Flemingstown, Dörfer in der Nähe, sollen ihre Existenz ebenfalls ihrer Anwesenheit verdanken.

Читать дальше