Der Autor dieser dritten Darstellung, Aşıkpaşazade, ist eine Persönlichkeit von beträchtlicher kultureller Bedeutung. Er kam aus einer langen Reihe von Sufi-Scheichs und Dichtern und stammte in sechster Generation von Baba Ilyas ab, jenem Mystiker, der zwei Jahrhunderte zuvor den Aufstand gegen die Mongolen angeführt hatte. 26Aşıkpaşazade selbst wurde fast 100 Jahre alt. Der Aufstand der Derwische ereignete sich in seiner Jugend, doch Taten und Daten schrieb er Jahrzehnte später als alter Mann nach der Eroberung Konstantinopels, zu einer Zeit, als der Konflikt mit den Safawiden den osmanischen Horizont verdüsterte. Zwei rote Fäden durchziehen das Buch – der eine fragt nach dem Wesen wahrer Frömmigkeit, der andere beschreibt die innige Beziehung der Osmanendynastie zu den heiligen Männern aus Aşıkpaşazades eigener Tradition. 27Er unterschied sorgsam zwischen geistlicher und politischer Autorität. Die Safawiden, einst ein legitimer Sufiorden, hätten sich durch ihren Glauben an den messianischen Auftrag Schah Ismails, wie Aşıkpaşazade es ausdrückte, in „die ungläubige Sekte aus Ardebil“ verwandelt. Und im Voraus abgezeichnet habe sich die safawidische Bewegung im Aufstand der Derwische. Scheich Bedrettin und Börklüce Mustafa seien nichts anderes gewesen als politisch ehrgeizige Betrüger und Scharlatane, genau wie die Safawiden. 28Unter den frühen Anhängern des Safawidenordens, schrieb Aşıkpaşazade unheilverkündend, hätten sich 25 einstige Jünger Scheich Bedrettins befunden. 29Sie „trachteten nicht etwa nach Weisheit, sondern nach der Zerstörung des heiligen Rechts und nach dem Gewinn des Sultanats“.

Türkische mystische Spiritualität

Anders als die Safawidenschahs wurden die Osmanensultane niemals mit dem Göttlichen verwechselt. Laut Aşıkpaşazade schrieben sich die osmanischen Sultane erstens eine vornehme Abstammung von den legendären türkischen Kriegerkönigen des Kayi-Clans im zentralen Eurasien zu und behaupteten zweitens, dass sie von dem abbasidischen Kalifen – vertreten durch die Seldschuken – zu Sultanen ernannt worden seien. Nach dem Sturz der Abbasiden durch die Mongolen und nachdem auch die Seldschuken verschwunden seien, verlaufe die Legitimitätslinie über die Osmanen sultane. Jetzt schmückten sie sich mit dem Status als Eroberer und Beschützer der islamischen Tradition. Vorbildliche Gläubige mochten die Osmanensultane zwar gelegentlich sein, bescheidene Gläubige waren sie aber auch. Heilige waren Heilige, Sultane waren Sultane.

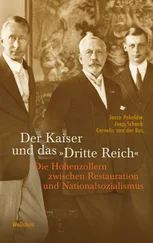

Die Beziehung zwischen Heiligen und Sultanen gestaltete sich komplex. Die Epizentren der türkischen Spiritualität lagen anfangs nicht in den osmanischen Ländern, bei denen es sich um das bis in jüngste Zeit christliche Kleinasien und Thrakien handelte. Die von den osmanischen Muslimen am stärksten verehrten Stätten lagen in Galatien und Kappadokien und nutzten, wenn überhaupt, meist rivalisierenden Dynastien, den Akkoyunlus und den Karamaniden. Konya, das geistige Zentrum des türkischen Islam, wo sich sowohl die Schule des Sadrettin Konavi (al-Qūnawi) als auch Rumis Mausoleum befanden, stand unter karamanidischer Kontrolle. Die Janitscharen, die „neue Truppe (yeni çeri)“ aus Sultan Murads Sklavensoldaten, fühlten sich spirituell stark den Bektaşis verpflichtet. 30Sultan Murad I. hatte die Tekke der Bektaşis – das Heiligtum am Grab des Ordensgründers – reich ausgestattet, aber sie lag in einem kappadokischen Dorf westlich von Kayseri.

Dass es deswegen einen gewissen Wettbewerb zwischen den muslimischen Ordensgemeinschaften darum gab, eine enge dynastische Beziehung zwischen ihren jeweiligen Heiligen und den Osmanensultanen auszumachen, wird in einem prophetischen Traum ersichtlich, der in wechselnder Form in allen osmanischen Chroniken der Frühzeit auftaucht. Es heißt dort, der osmanische Sultan sei ein guter Muslim gewesen, der seine Gebete sprach und Gottes Namen stets auf den Lippen führte. Eines Nachts träumte ihm, er sehe den Mond in der Brust seines Scheichs auf- und in seiner eigenen Brust untergehen, wo daraufhin ein großer Baum Wurzeln geschlagen habe. Nach dem Traum bat der Sultan seinen Scheich darum, den Traum zu deuten. In den Chroniken herrscht Uneinigkeit über die Akteure – wer den Traum hatte und welcher Scheich dessen Bedeutung enthüllte. 31Eine Gruppe anonymer Chronisten schrieb übereinstimmend, dass Osmans Vater den Traum gehabt habe, war aber verschiedener Ansicht über den Traumdeuter. 32Aşıkpaşazade jedoch wies den Traum Osman persönlich zu und ließ ihn von einem gewissen Scheich Edebali auslegen. Der Scheich sprach: „Osman, mein Sohn, es ist ein günstiges Zeichen. Gott, gepriesen sei er, hat dir und deinen Nachkommen die Herrschaft verliehen. Mögest du wahrhaft gesegnet sein.“ 33So verdankte sich der Erfolg der Osmanendynastie Scheich Edebali und keinem anderen heiligen Mann. Tatsächlich war Edebalis Tochter gar nicht, wie diese Version andeutet, die Mutter Orhans – Orhans Mutter war eine andere Frau. 34Aşıkpaşazade, der selbst dem Orden Scheich Edebalis angehörte, überging dieses Detail.

Abb. 2.1: Tekke („Ordenshaus“) von Hacı Bektaş in einem kappadokischen Dorf

Man beachte, dass die verschiedenen Parteien in der Debatte es alle für selbstverständlich nahmen, dass Träume eine Art Nachricht aus dem Jenseits seien, die mithilfe eines erfahrenen Sehers entschlüsselt werden könne. Zumindest gingen alle davon aus, dass die mystische Spiritualität von Derwischen schlichte islamische Frömmigkeit sei.

Moschee, Medrese und Tekke

Die muslimischen Mystiker (heutzutage üblicherweise als Sufis bezeichnet) fanden die Realität in Gott auf dem Weg des authentischen persönlichen Erlebens. Gott kannten sie aus der unmittelbaren Begegnung mit Gottes liebender Gegenwart. Von dieser göttlichen Begegnung sprachen die Sufis als von etwas Berauschendem. Wie von einem Geschlechtsakt. Gottes Liebe könne überwältigend sein – gewöhnlich bringe sie einen Menschen aus dem Gleichgewicht. In einer solchen Begegnung gebe es nichts als Güte und Gnade, und nichts anderes zähle daneben. Unter Anleitung eines Scheichs, eines Lehrers, der im Rahmen einer bestimmten erzieherischen Tradition wirke, würden die Schüler lernen, diese Erfahrung vermittels eines geistigen Reifungsprozesses zu bewältigen.

Nicht alle sahen das so. Nüchterne Muslime beeindruckte eher Gottes Ehrfurcht gebietende Reinheit. Sie verspürten das Bedürfnis, Gottes heilige Macht von den schnöden weltlichen Dingen abzugrenzen und mit nachdrücklich durchgesetzten Schranken zu schützen. Sufis fanden solche Grenzen fragwürdig und frustrierend. Einig waren sich alle darin, dass Gott sich in den „Zwei Büchern“ offenbare – einem heiligen Buch und der Schöpfung –, und dass das Leben der Menschen durch Beachtung dieser beiden „Bücher“ geordnet werde. Doch für Mystiker kam die Gotteserfahrung zuerst, und die Person des Menschen war ein Mikrokosmos. Die beiden „Bücher“, die Schöpfung und der Koran, besaßen jedes eine innere Struktur, die auf diese Erfahrung verwies und sie erläuterte.

Obwohl die Osmanensultane sich häufig für den Sufismus empfänglich zeigten, förderten sie auch den akademischen Islam und gewährleisteten die Kontinuität der islamischen Hochkultur. Die Integration von Sufismus und akademischem Islam durch die Osmanen wird aus Aşıkpaşazades Bericht darüber ersichtlich, wie die Sultane Medresen, höhere Bildungseinrichtungen, unterstützten. 35Viele frühosmanische Gelehrte waren Mystiker. Davud von Kayseri, der allererste Professor an der allerersten osmanischen Medrese in Bursa, war in dritter Generation ein Schüler von Sadrettin Konavi und verfasste einen Kommentar zu Ibn al-Arabis Einfassungen der Weisheit. 36Davuds Nachfolger an der Medrese von Bursa, Molla Fenari, der größte Gelehrte zur Zeit Bayezids, war der Sohn eines weiteren Koranschülers und verfasste neben einem Ibn-Arabi-Kommentar ein einflussreiches Lehrbuch der Logik. All das beschrieb Aşıkpaşazade als nichts Besonderes.

Читать дальше