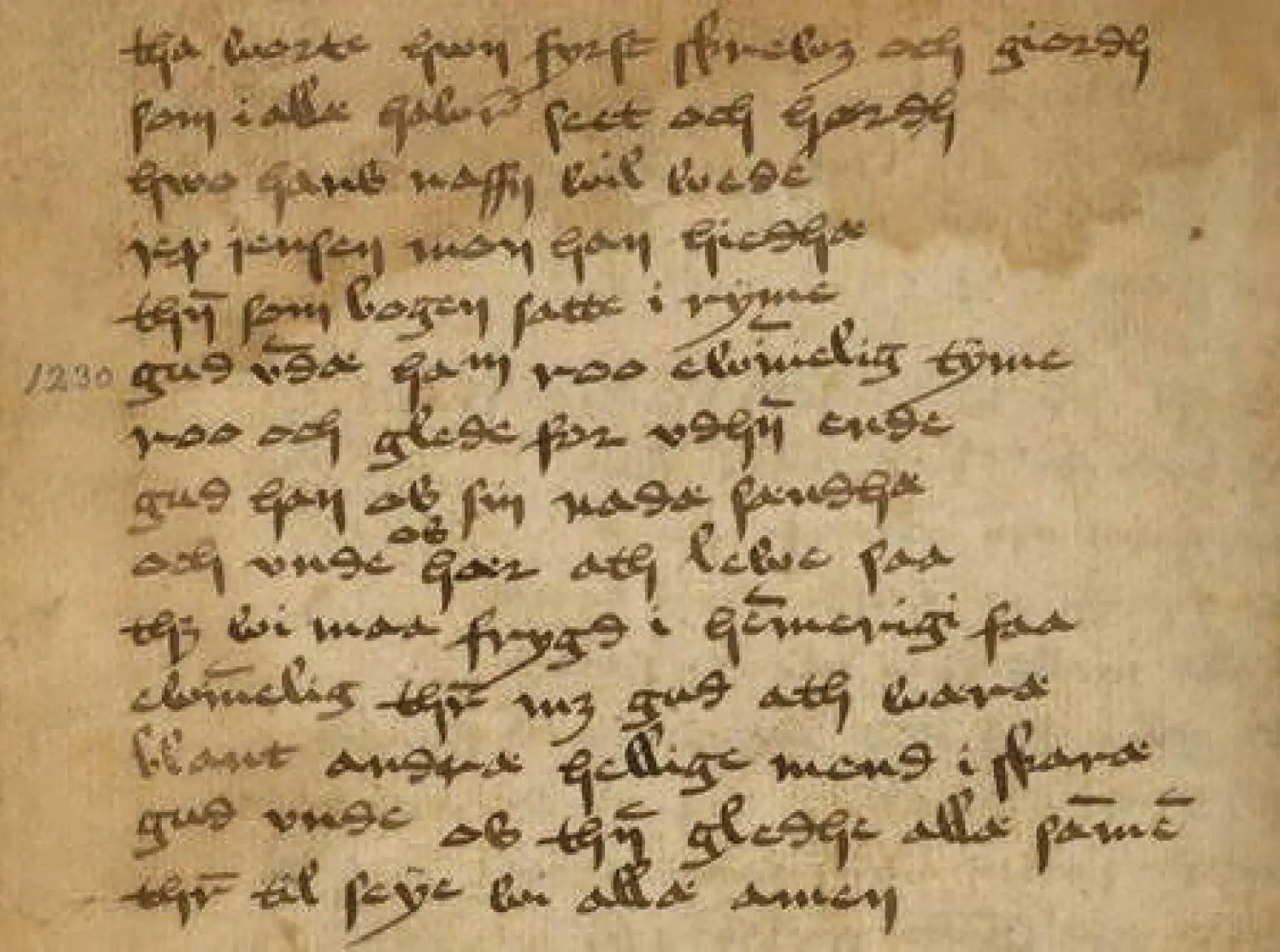

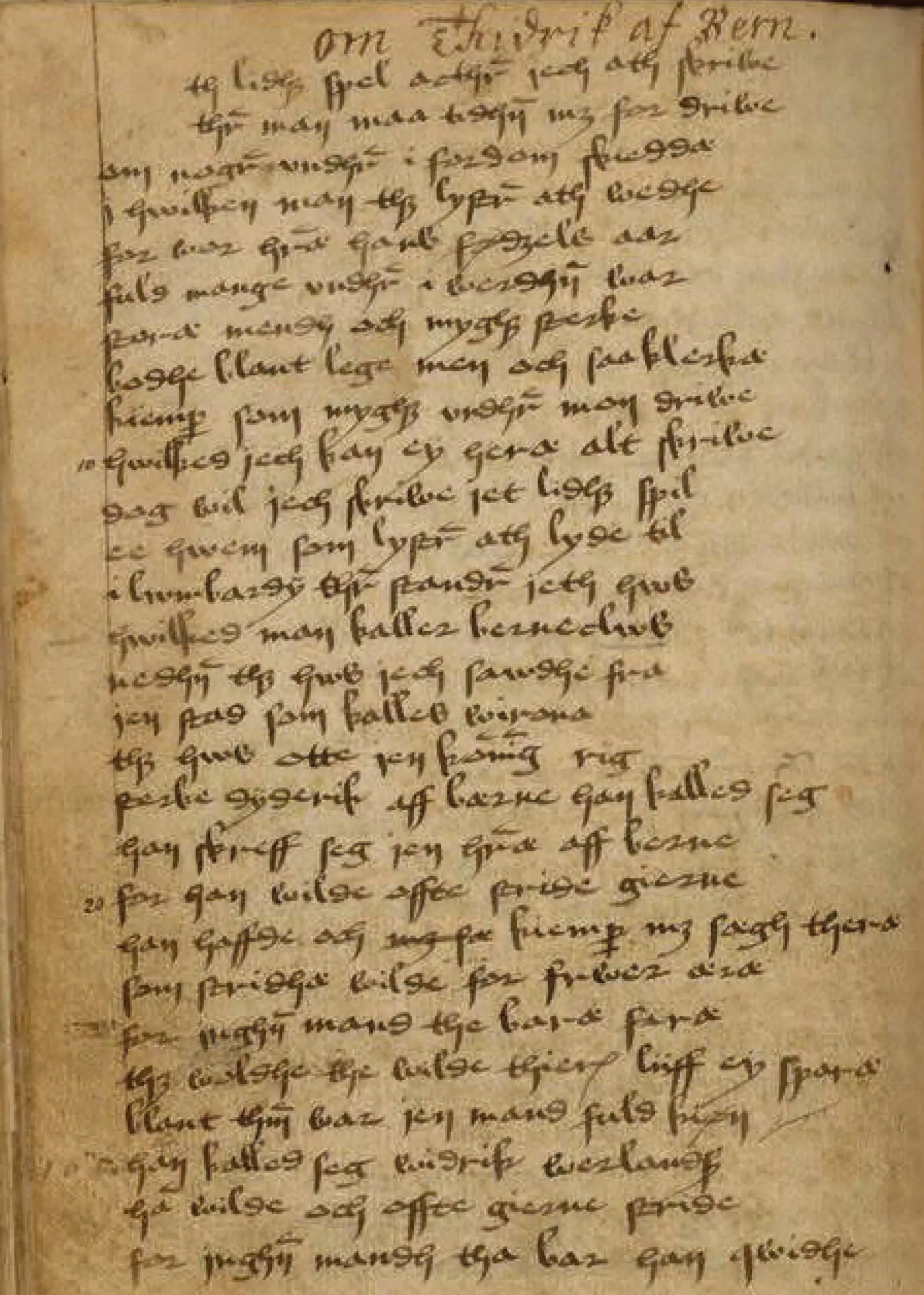

Abb. 3: K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket), 153v, Dværgekongen Laurin Dværgekongen Laurin , Incipit

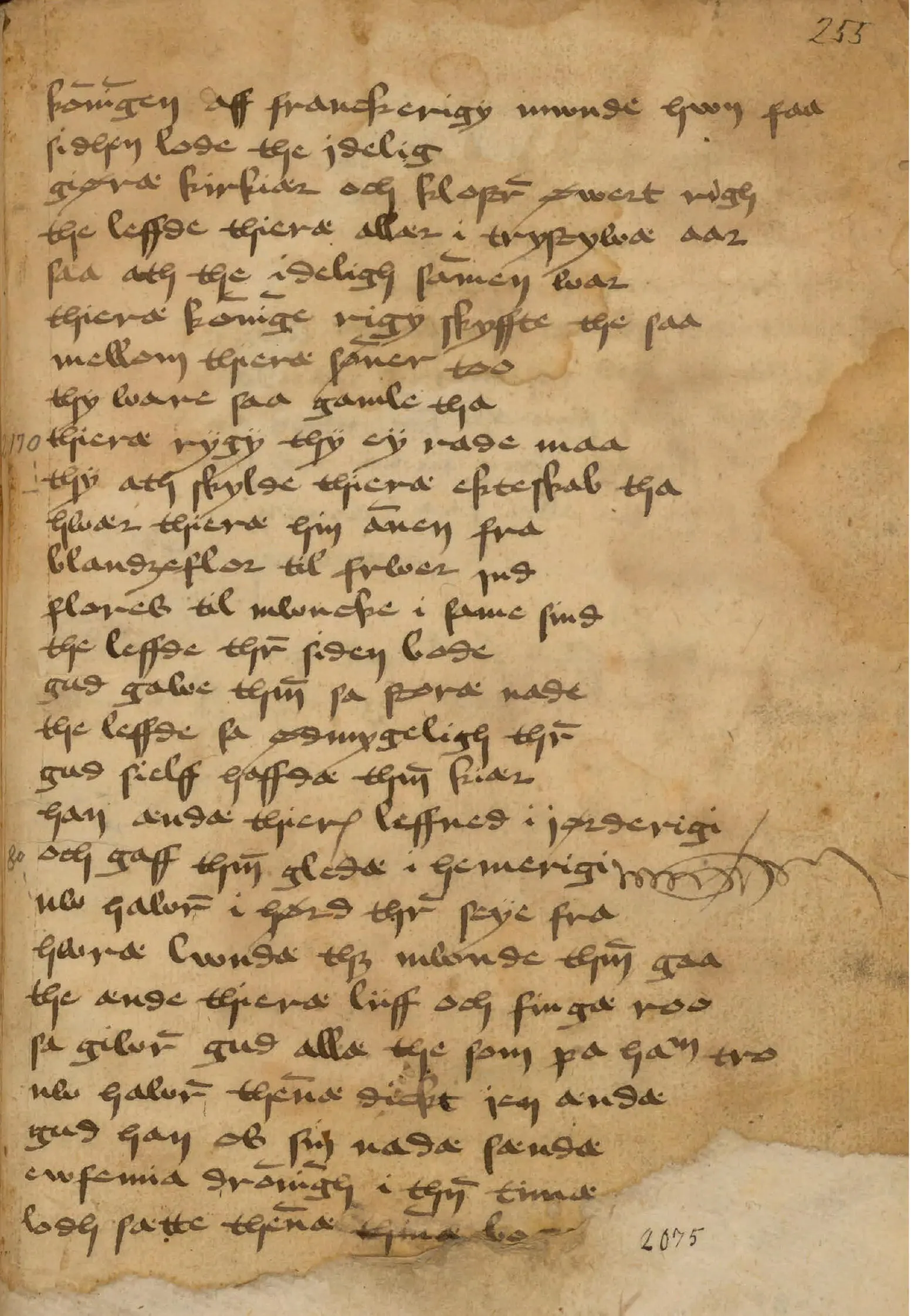

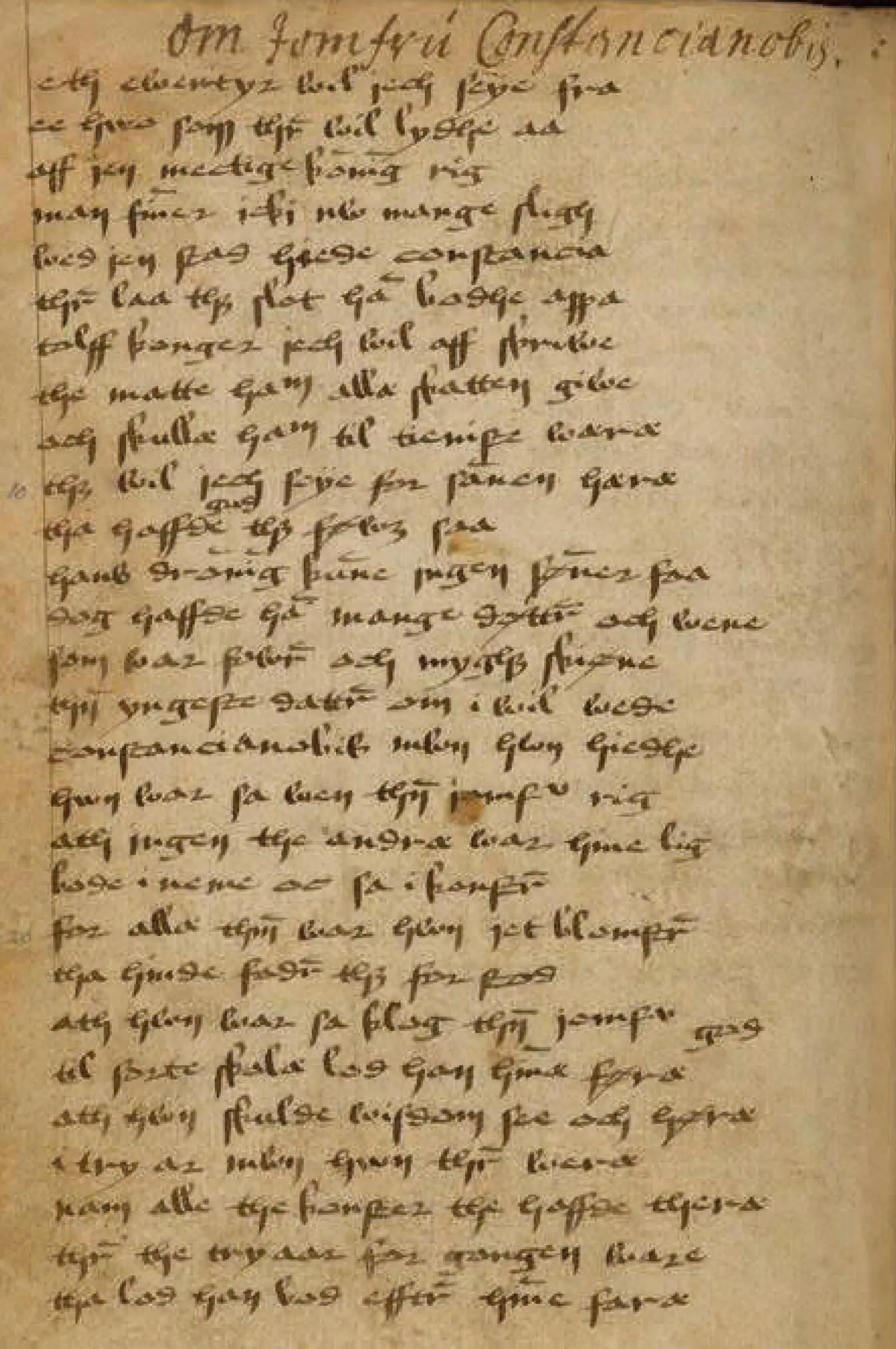

Abb. 4: K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket), 169v, Persenober og Konstantianobis Persenober oc Constantianobis , Incipit

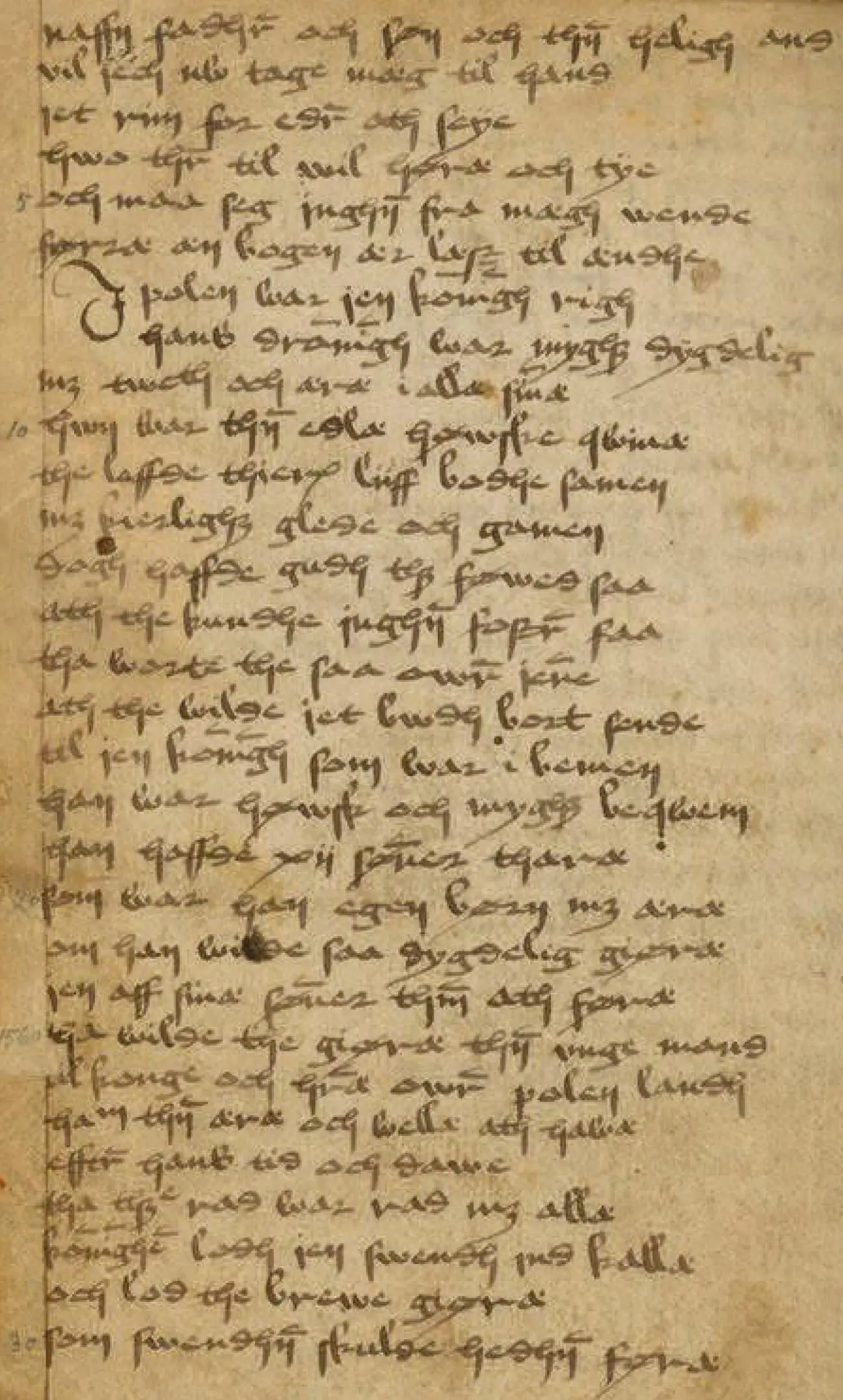

Abb. 5: K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket), 196v, Den kyske dronning Den kyske dronning , Incipit

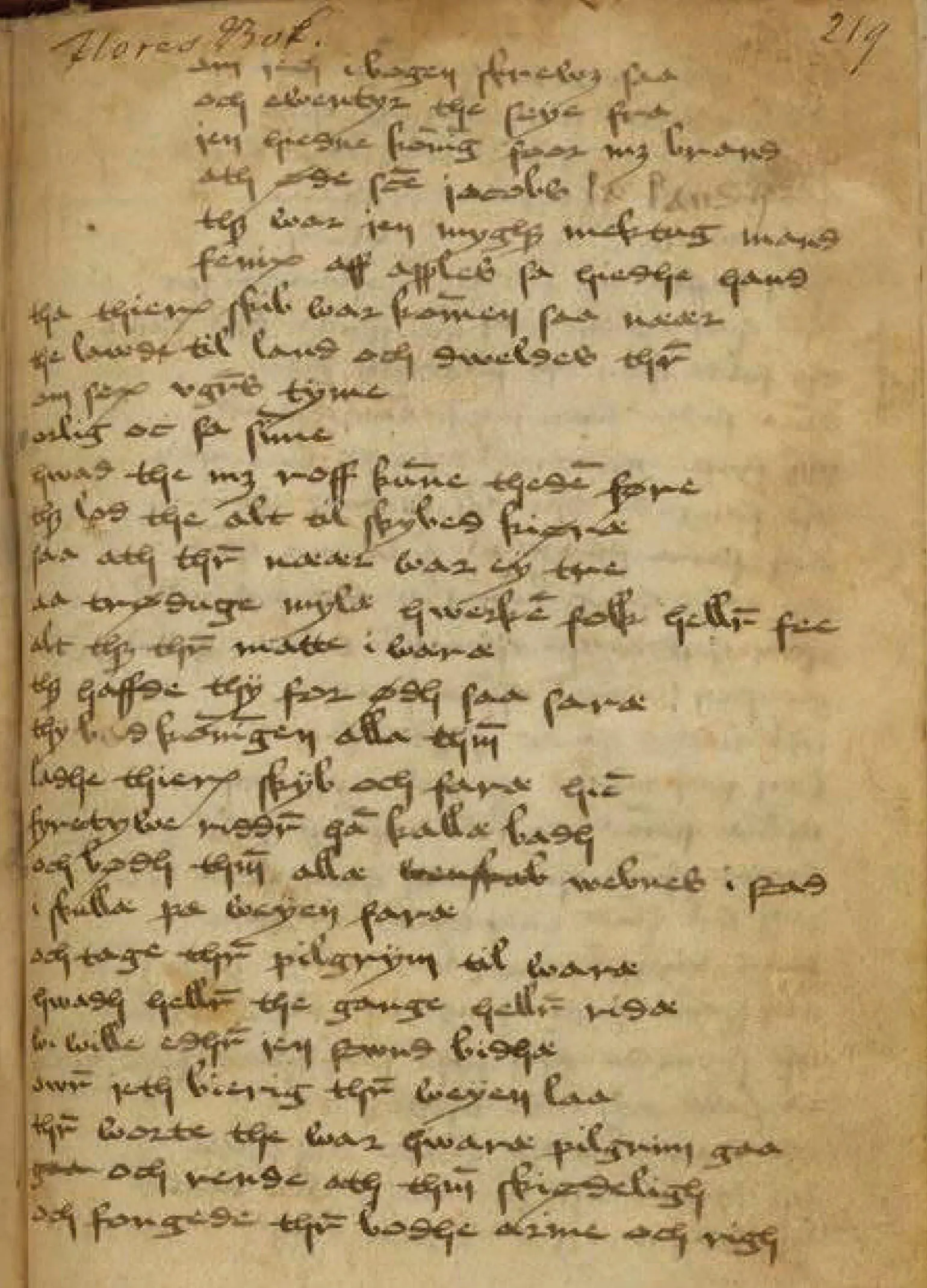

Abb. 6: K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket), 219r, Flores og Blanseflor Flores og Blanseflor (dän.), Incipit

Abb. 7: K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket), 218v, Den kyske dronning Den kyske dronning , Explicit

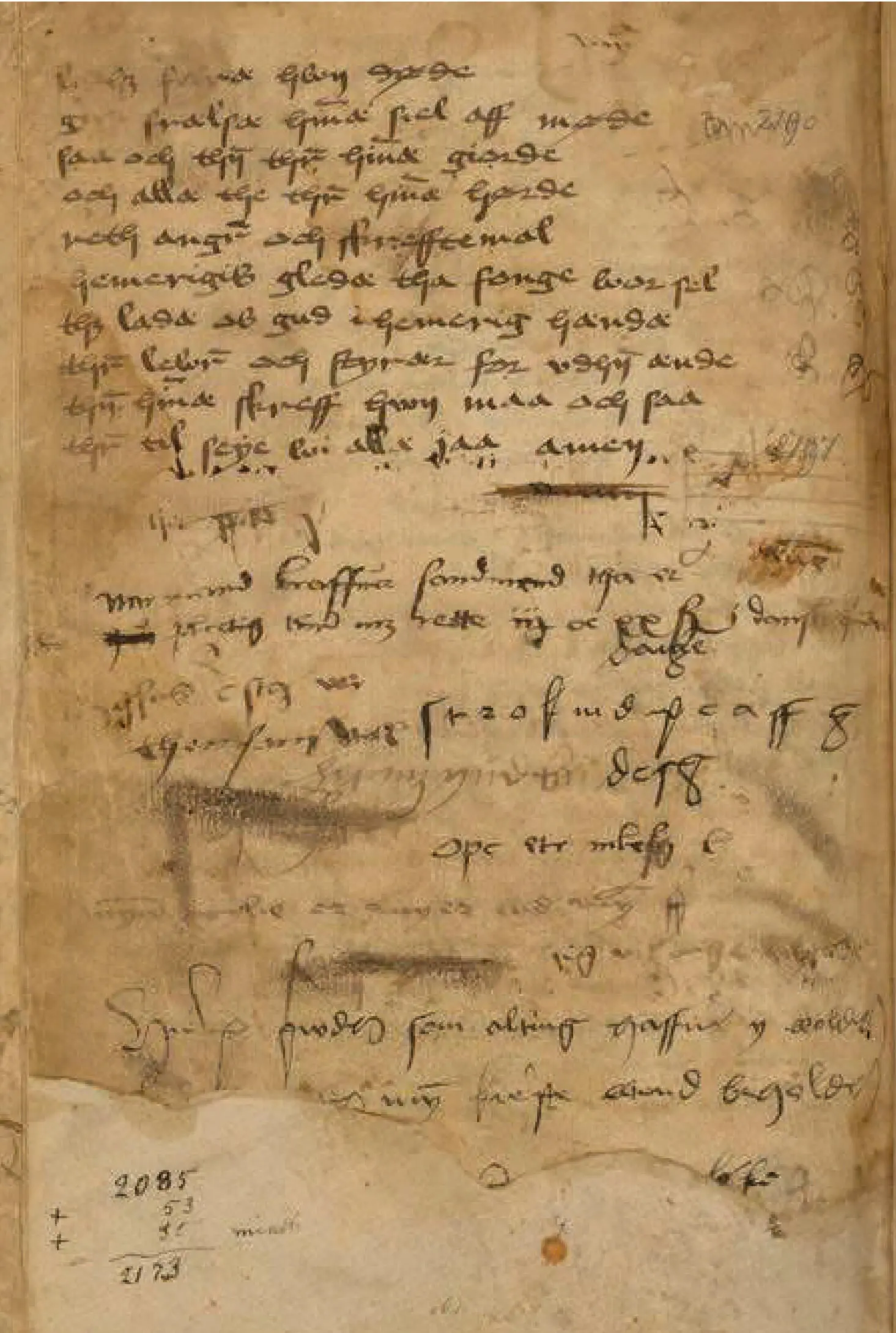

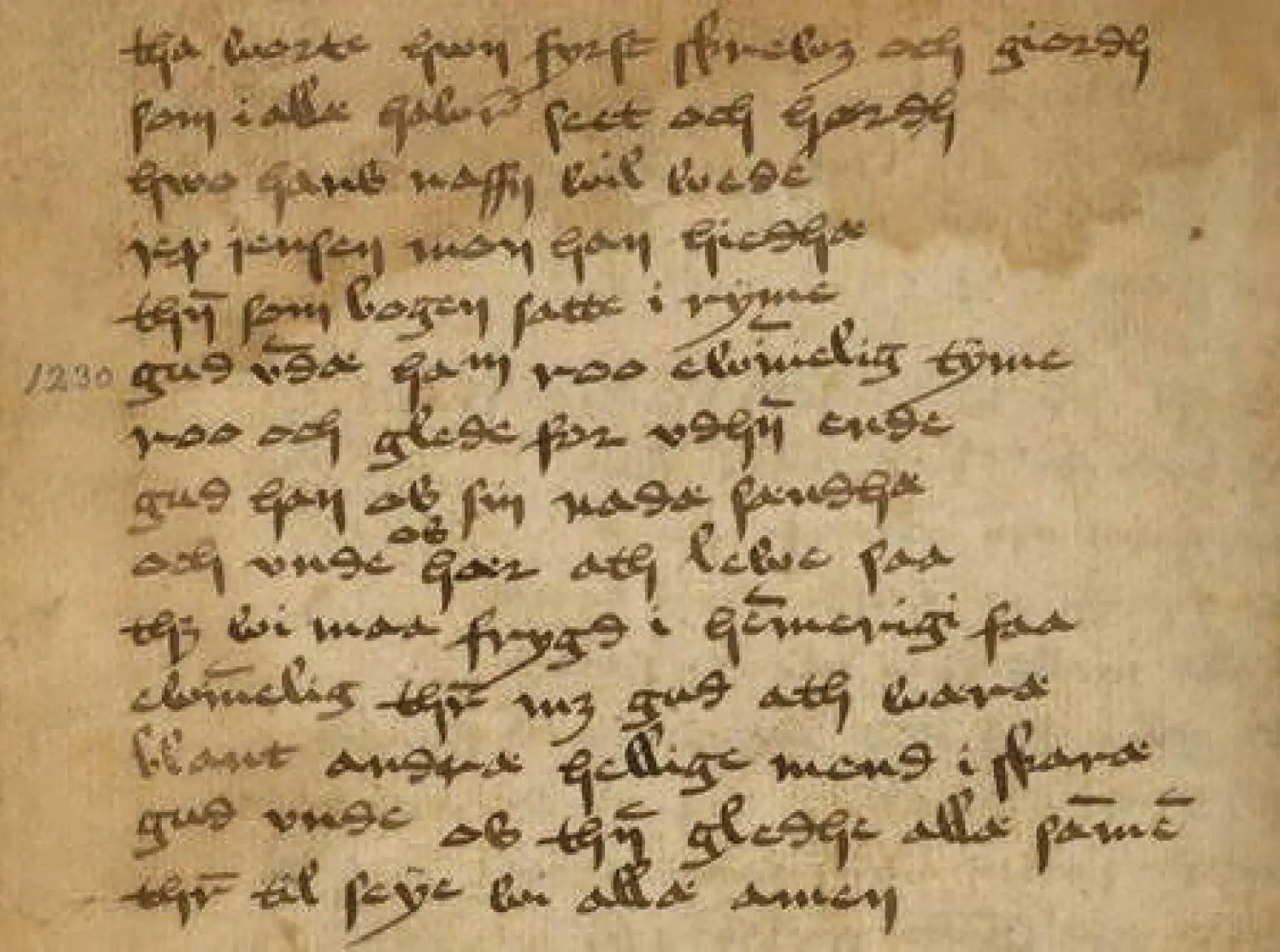

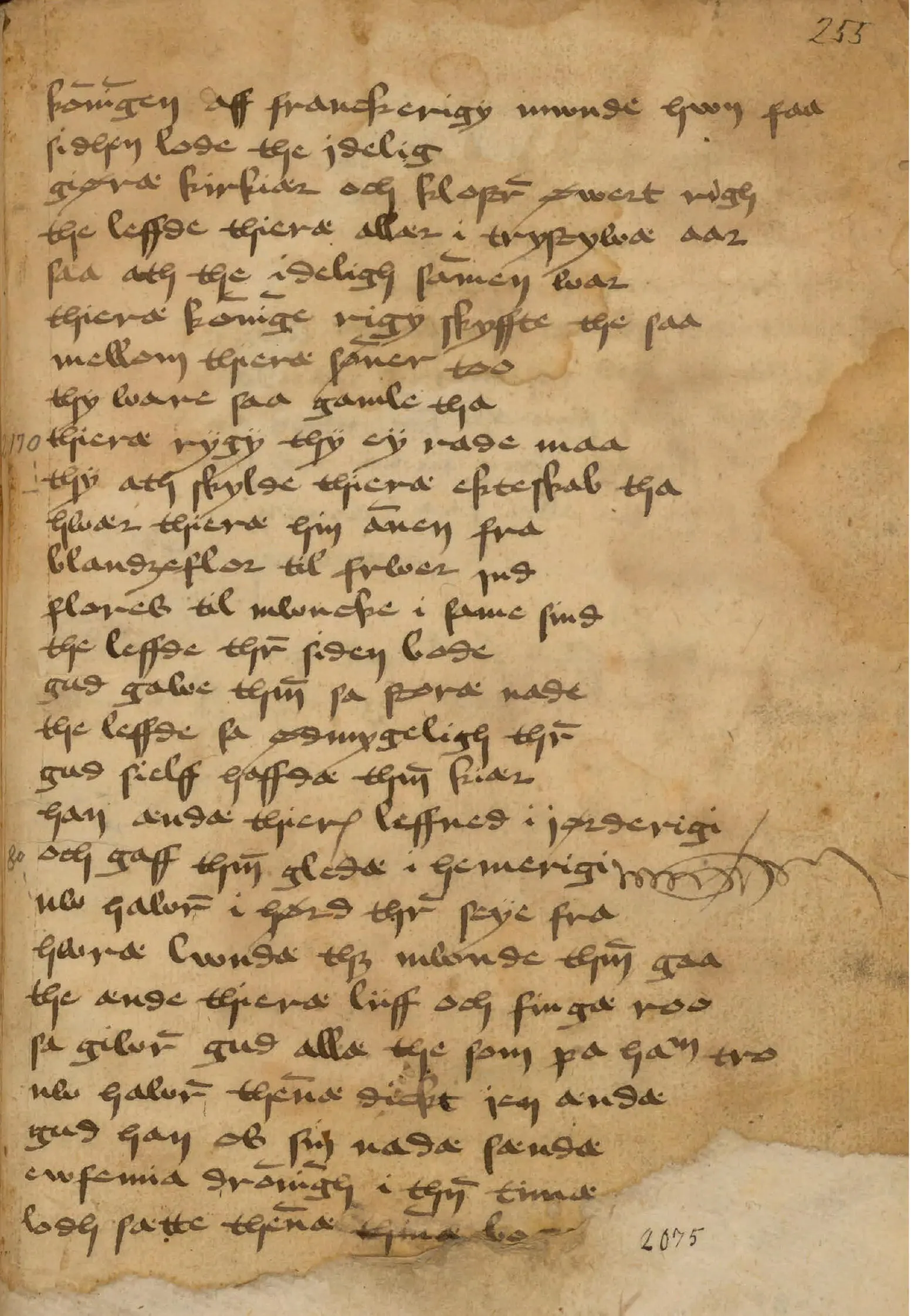

Abb. 8: K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket), 255r, Flores og Blanseflor Flores og Blanseflor (dän.), Explicit

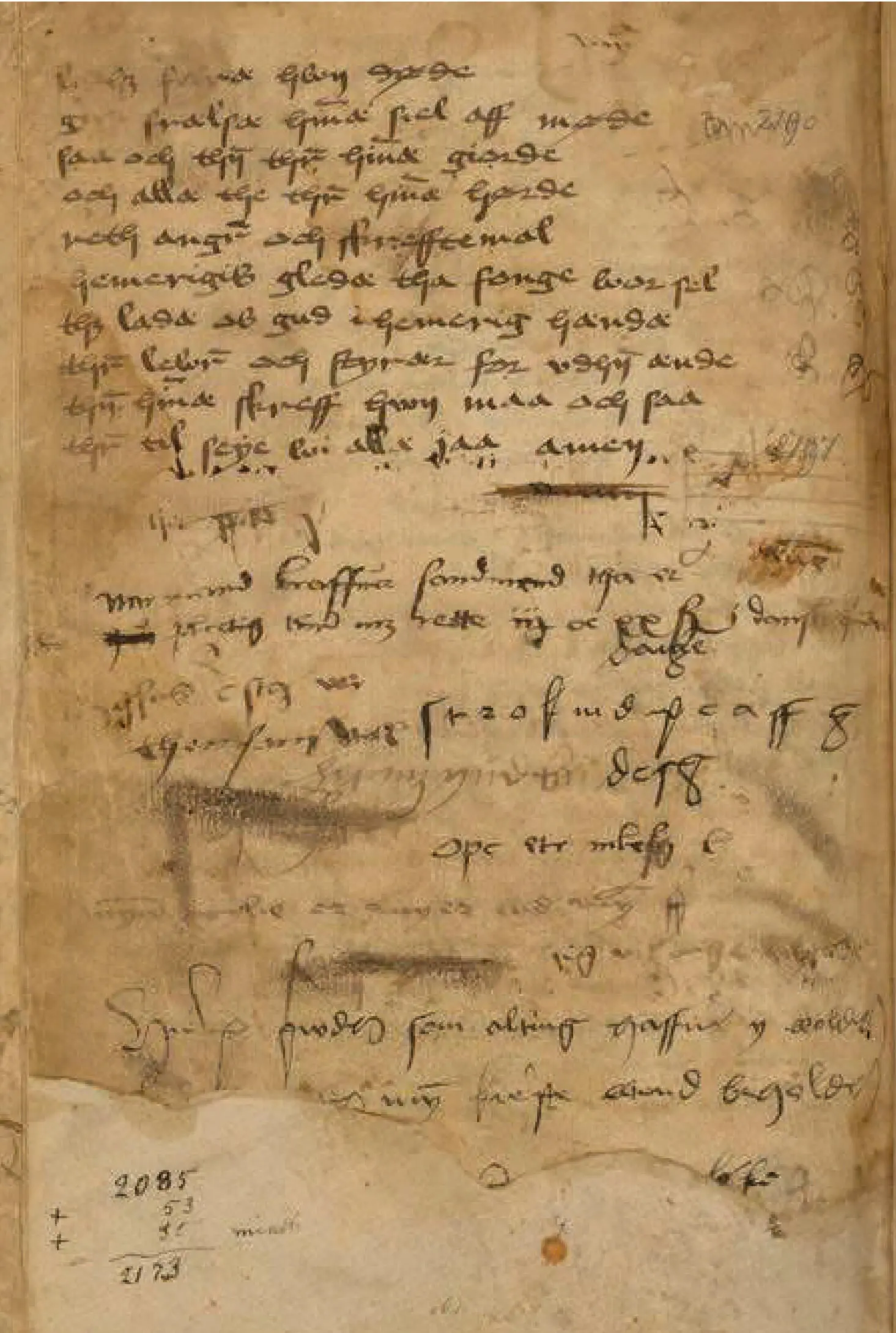

Abb. 9: K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket), 255v, Flores og Blanseflor Flores og Blanseflor (dän.), obere Hälfte: Schluss des Explicit, untere Hälfte: spätere Besitzereinträge

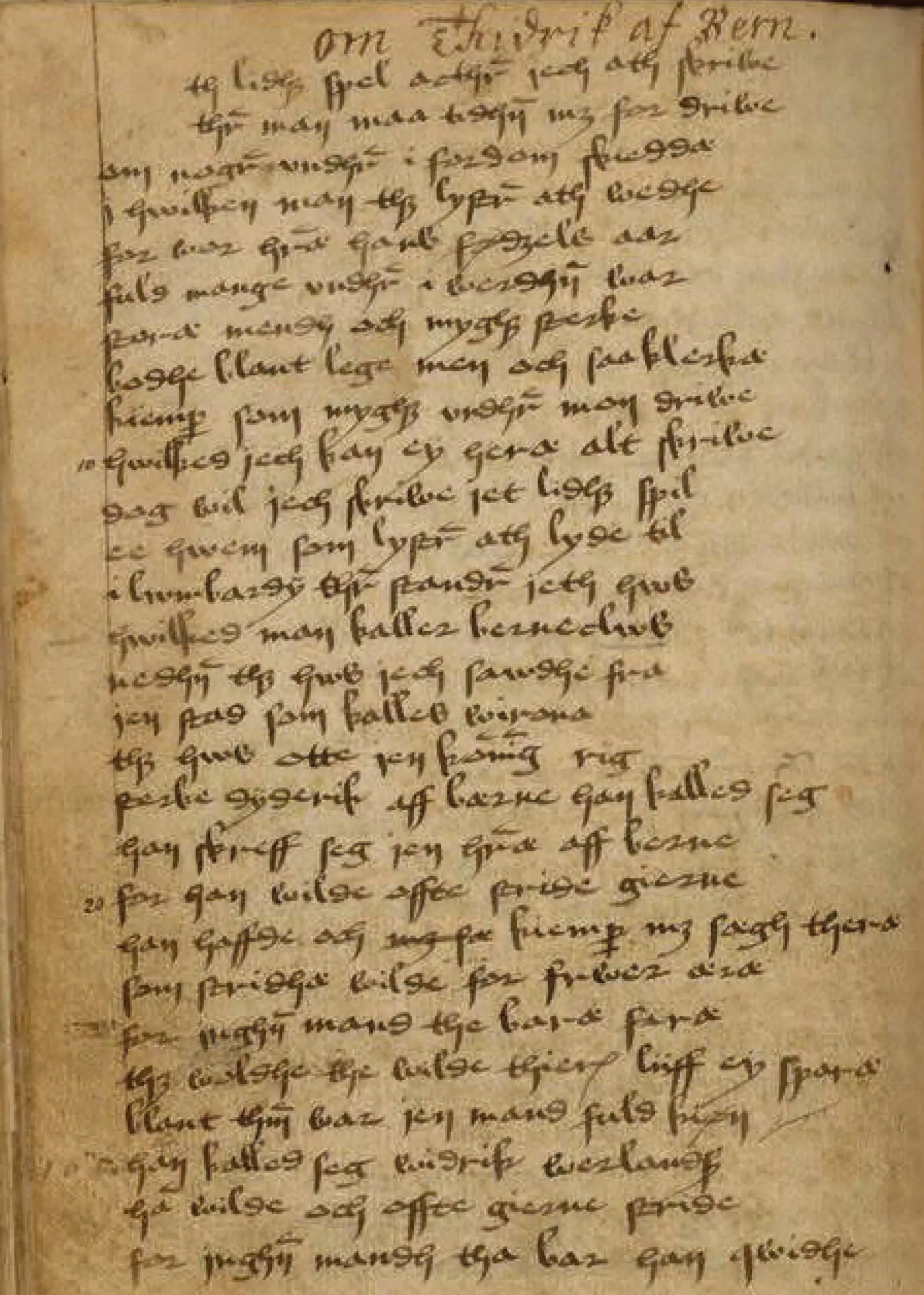

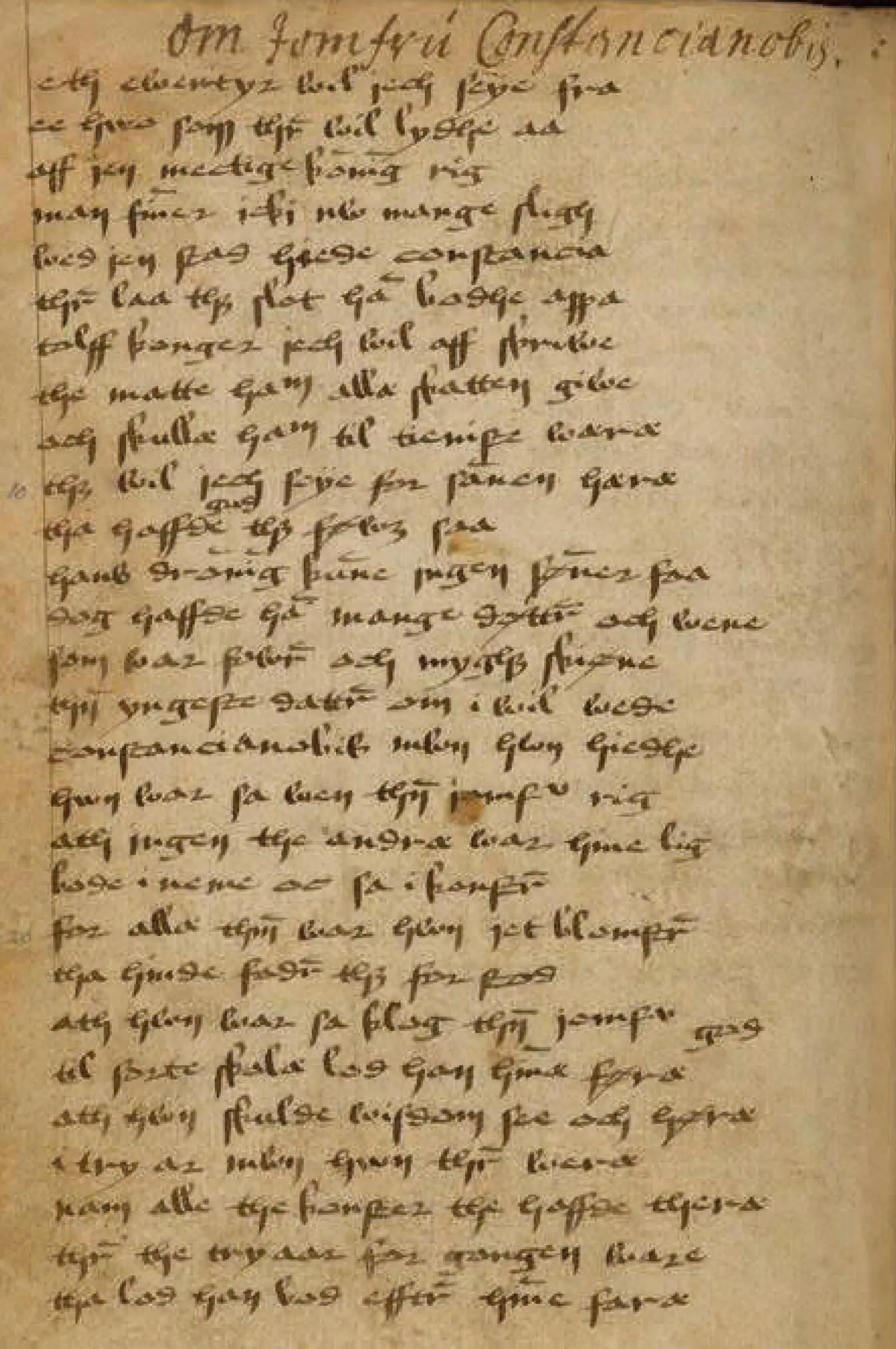

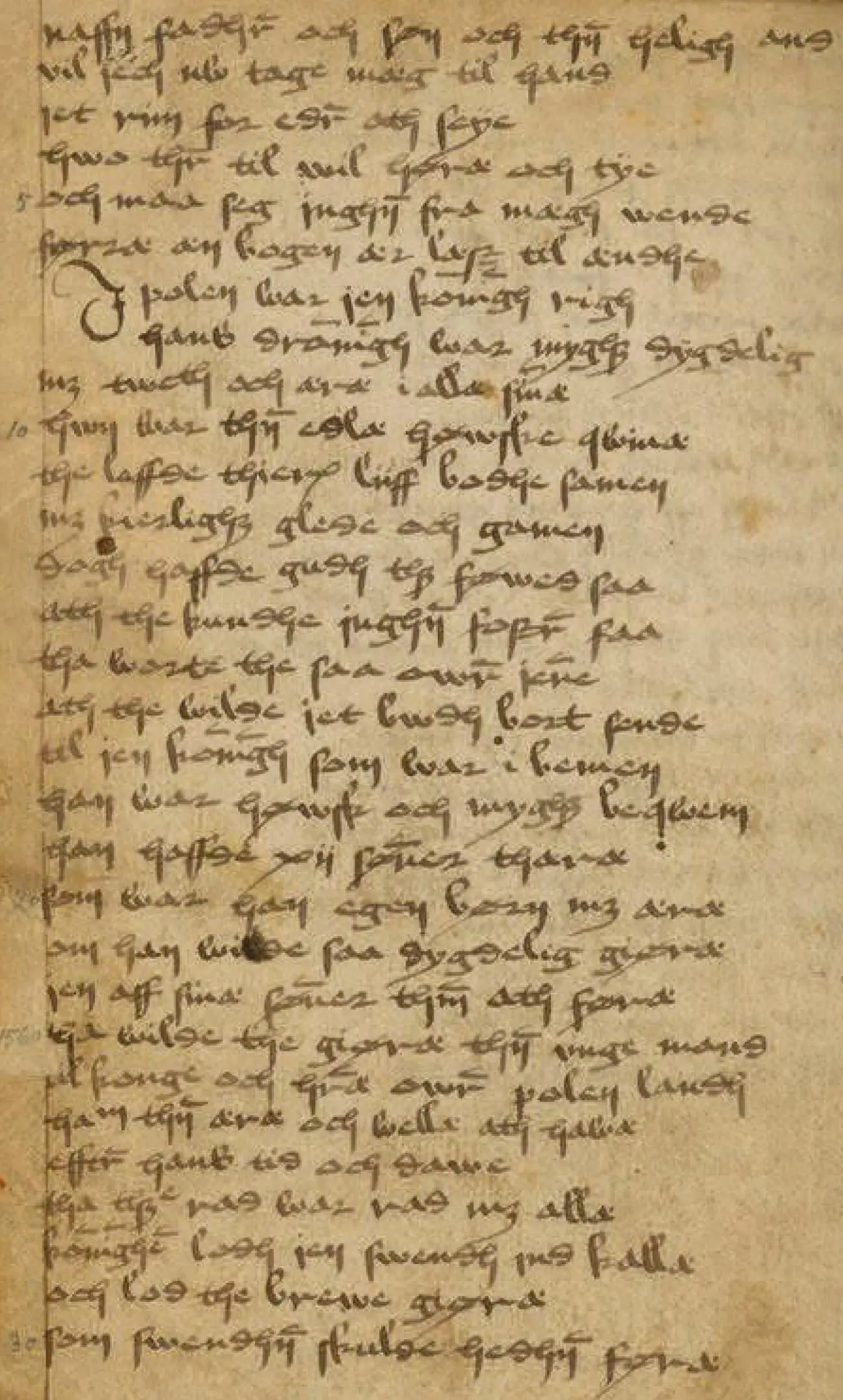

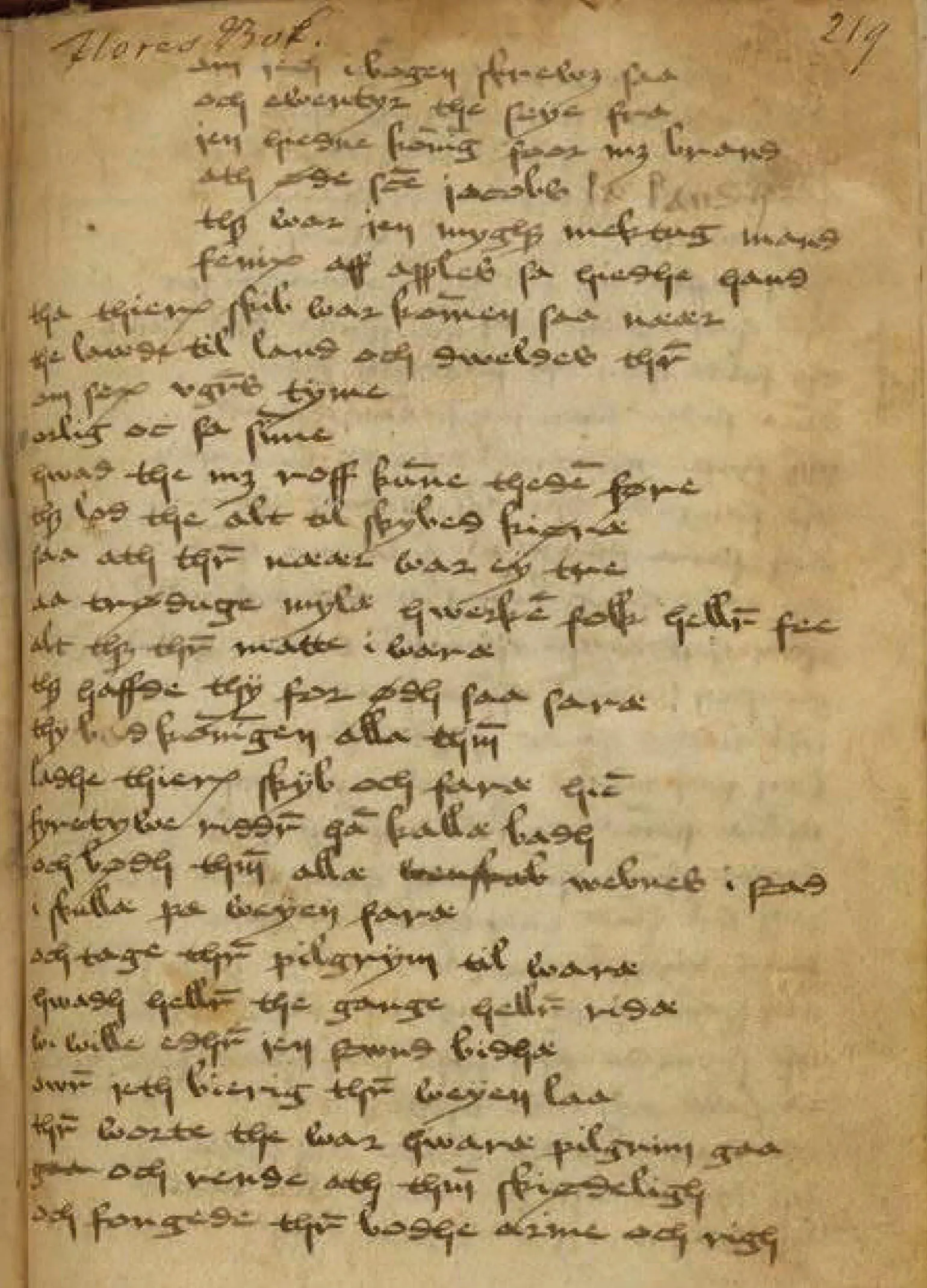

Drucke aus späteren Zeiten stellen die eindeutigsten Belege für die Rezeption der einzelnen Texte dar; auf sie wird unten ausführlicher eingegangen. Daneben finden sich in K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket) aber einige interessante Marginalien, die ebenfalls frühe Spuren der Beschäftigung mit den Erzählungen beinhalten. Eine Hand, die von ca. 1700 stammen dürfte, also rund 200 Jahre jünger als der allgemein angenommene Zeitpunkt der Niederschrift der Handschrift ist, fügte bei fünf der sechs Erzählungen in den Marginalien beim Beginn eines neuen Textes eine Art von Titeln ein (vgl. Abb. 1–4, 6). Diese später hinzugefügten Titel zeigen deutlich, dass der nachmittelalterliche Leser Gattungszuschreibungen vornahm und drei der betreffenden Erzählungen in die großen und gut bekannten Sagenkreise um Artur, Karl den Großen und Dietrich einordnete, sie also vor dem Hintergrund von Ritter- und Heldenepik sah. Die einschlägigen Überschriften lauten:

Ivan løveridder Ivan løveridder (dän.): „Om kong Artus og Keyser Karolus Magnus“ (Über König Artur und Kaiser Karl den Großen)

Hertug Frederik Hertug Frederik af Normandi (dän.): „Om Kong Artus i Engeland“ (Über König Artur in England)

Dværgekongen Laurin Dværgekongen Laurin : „Om Thidrik af Bern“ (Über Dietrich von Bern)

Persenober og Konstantianobis Persenober oc Constantianobis : „Om Jomfrú Constancianobis“ (Über die Jungfrau Konstantianobis)

Den kyske dronning Den kyske dronning weist keine Überschrift auf.

Flores og Blanseflor Flores og Blanseflor (dän.): „Flores Bok“ (Das Buch von Flores)

Während die Handschrift ursprünglich ohne Titel und nur mit Initialen zur Gliederung auskam, bestand im frühen 18. Jahrhundert offenbar das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, die Narrative einerseits thematisch deutlicher voneinander abzuheben, also den Kodex zu strukturieren, und sie mit groben Inhalts- und Gattungsangaben zu versehen. Indem sie die einzelnen Erzählungen bestimmten Traditionen zuweisen, übernehmen diese paratextuellen Marginalien neben gliedernden somit auch literaturhistorische Funktionen.

,Originale‘, also mit dem Text zusammen verfasste Paratexte vom Typ des Incipit oder Explicit, der Prologe oder Epiloge, Kolophone, Vor- oder Nachwörter vermitteln demgegenüber ausgeprägter textinterne Aussagen zu den Intentionalitäten. Vor allem die Prologe und Epiloge weisen in den vorliegenden Texten ein bemerkenswertes Spektrum an relevanten Kriterien wie Terminologie, Transmission, Intertextualität, Performativität, Datierung, Angaben zu den Übersetzungs-, Schreib-, Aufführungsprozessen auf.1 Einige Beispiele aus K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket) können dies illustrieren.

Der am meisten verwendete narratologische Terminus in Paratexten und allgemein metafiktionalen Selbstbezeichnungen ist „bog“ (Buch). Der Begriff ist weit und kann sowohl das Narrativ, das der Erzähler zu erzählen beginnt oder soeben abgeschlossen hat, wie auch das physische Manuskript als ein materielles Objekt umfassen. Aus diesem Grund kann man ein Buch machen, es in eine bestimmte Form wie etwa Reime setzen, es sehen oder hören, aus ihm vorlesen, ein Buch kann aber auch geschrieben und übersetzt werden: „war thenne bogh giordh til rimæ“ (wurde dieses Buch zu Reimen gemacht), Ivan løveridder Ivan løveridder (dän.), V. 6397; „thenne bog, som i hawer hørdh“ (dieses Buch, das ihr gehört habt), Hertug Frederik Hertug Frederik af Normandi (dän.), V. 2401; „førræ æn bogen ær læst til ændhe“ (bevor das Buch zu Ende gelesen ist), Den kyske dronning Den kyske dronning , V. 6; „Thenne bog worte dickt oc giord for snyme“ (dieses Buch wurde vor Kurzem gedichtet und gemacht), Den kyske dronning , V. 1221; „then som bogen satte i ryme“ (der, welcher das Buch in Reime setzte), Den kyske dronning , V. 1229; „Thenne bogh worte dikt i rym“ (dieses Buch wurde in Reimen gedichtet), Persenober Persenober oc Constantianobis , V. 1587; „[S]om jech i bogen skrew et saa“ (wie ich im Buch geschrieben sah), Flores Flores og Blanseflor (dän.), V. 1; „Ewfemia droningh, thet mowe I tro, / lodh thenne bogh om windhæ saa / aff walske twnge och pa wort mall.“ (Königin EufemiaEufemia, Königin von Norwegen, das sollt ihr glauben, ließ dieses Buch so wenden [übersetzen] aus der wälschen Zungen und in unsere Sprache), Ivan løveridder , V. 6398–6400. Den zweifachen Übersetzungsprozess referiert Hertug Frederik besonders ausführlich:

Thenne bog, som i hawer hørdh,

then hawer kieszer Otte giord

och wenden aff walskæ i tyskæ maal.

Читать дальше