5 Den kyske dronning Den kyske dronning (Die keusche Königin), 1238 Zeilen, Bll. 196v-218v

Den kyske dronning Den kyske dronning ist der einzige der sechs Texte in K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket), für die nie eine fremdsprachige Quelle identifiziert oder mehr als in vagen Vermutungen in Erwägung gezogen werden konnte. Die neuere Forschung tendiert, allerdings ohne weitere Abklärungen, dazu, in Den kyske dronning den einzigen originalen, dänischen Text der Handschrift zu sehen. Die Erzählung existiert lediglich in dieser einen Handschrift und ist somit auch überlieferungsmäßig ein Solitär. Literatur- und medienhistorisch ist sie jedoch stark vernetzt. Ihr Stoff ist das populäre Thema der zu Unrecht der Untreue angeklagten Königin, die zum Schluss von einem Helden gerettet wird, also ein Plot, der im mittelalterlichen Norden nicht zuletzt in der Karlsdichtung (z.B. Af frú Ólif og Landrés syni hennar [Von Frau Ólif und ihrem Sohn Landrés] in der Karlamagnús saga Karlamagnús saga ) und den frühneuzeitlichen skandinavischen Balladen weit verbreitet ist.1

6 Flores og Blanseflor Flores og Blanseflor (dän.) (Flores und Blanseflor), 2085 Zeilen, Bll. 219r-255v

Flores og Blanseflor Flores og Blanseflor (dän.) als die letzte Erzählung in K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket) gilt als jüngste Eufemiavisa . Der Text gibt als Entstehungszeit der Niederschrift „kurz bevor sie starb“ an; aus Eufemias Todesjahr 1312 schließt die Forschung allgemein auf um 1310. Die handschriftliche Überlieferungssituation von Flores og Blanseflor ist im Altschwedischen (fünf Handschriften von ca. 1350–1476) wie im Mitteldänischen vergleichbar der von Ivan løveridder Ivan løveridder (dän.) und Hertug Frederik Hertug Frederik af Normandi (dän.), jedoch ist der dänische Flores als einzige Eufemiavisa auch in dänischen Drucken überliefert. Da sich der erste, fragmentarisch erhaltene dänische Druck auf 1504 datieren lässt, liegen Handschrift und früheste Ausgabe zeitlich nicht wesentlich voneinander entfernt. Inwieweit die altschwedische Eufemiavisa Flores och Blanzeflor Flores och Blanzeflor (schwed.) und damit die jüngere mitteldänische Eufemiavise Flores og Blanseflor hauptsächlich bzw. ausschließlich auf der altnorwegischen Flóres saga ok Blankiflúr Flóres saga ok Blankiflúr (vermutlich zweite Hälfte 13. Jahrhundert) beruhen oder auch andere, etwa eine altfranzösisch-anglonormannische oder sogar eine spanische Vorlage benutzten, ist ungeklärt. Die Erzählung von Floire und Blanchefleur gehörte zu einer der beliebtesten und weitverbreitetsten mittelalterlichen romances . Neben knapp 30 norwegischen und isländischen Saga-Handschriften (ca. 1450–um 1900) sind zwei isländische Zyklen von Rímur af Flóres og Blanseflúr von Níels Jónsson und Magnús Grímsson aus dem 19. Jahrhundert erhalten (acht Handschriften und ein Druck von 1858 bzw. eine Handschrift).1

Die Hälfte der Texte in K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket) sind also dänische Fassungen der drei schwedischen Eufemiavisor Eufemiavisor (schwed.), womit das – zugegebenermaßen kleine – Gesamtkorpus dieser Gattung vollständig in beiden Sprachen vertreten ist. Interessant an K 47 ist zudem die Tatsache, dass hier die drei dänischen Fassungen der Eufemiaviser Eufemiaviser (dän.) in einen größeren Kontext vergleichbarer Erzählungen eingebettet sind, die jedoch keine schwedischen Vorlagen oder Entsprechungen haben. Mit Ausnahme von Laurin Dværgekongen Laurin , der thematisch aus der deutschen Dietrich-Epik stammt und damit zur Gattung des Heldenepos zu zählen ist, gehören die Texte in K 47 dem ubiquitären Genre der romance an (vgl. Glauser 2020). Mit Laurin , Persenober Persenober oc Constantianobis und Flores Flores og Blanseflor (dän.) enthält K 47 international weitverbreitete Texte, die die Medienschwelle von der Handschrift zum Druck überschritten und bis ins 18. Jahrhundert überliefert wurden. Bemerkenswerterweise wurde aber nur eine der drei Eufemiavisor / Eufemaviser gedruckt.

Die Handschrift K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket) befindet sich also in mehrfacher Hinsicht an einem Schnittpunkt der Diskurse: thematisch, stilistisch, metrisch, literatur-, genre-, medien-, transmissions-, erinnerungshistorisch. Kodexinterne wie handschriftenübergreifende Intertextualitätsrelationen definieren K 47. Im Kontext der dänischen Literatur etabliert sie erstmals wichtige Gattungstraditionen am Übergang von der Handschriftlichkeit zum Buchdruck und legt, wie spätere Rezeptionsstufen der Erzählungen deutlich machen, Grundlagen für die literarische Erinnerung an zentrale Narrative. Was mindestens fünf der sechs ihrer Texte charakterisiert, ist die Tatsache, dass sie nicht nur – aus dem Schwedischen und Deutschen – übersetzt sind, sondern in jeder Hinsicht internationale Phänomene darstellen. Dazu gehört u.a. auch die metrische Form, der Knittelvers, in dem alle Texte abgefasst sind; noch die letzte gedruckte Ausgabe von Flores og Blanseflor Flores og Blanseflor (dän.) von 1745 ist „Paa Riim“ (Titelblatt) gehalten. Die Prosaauflösung, die in der deutschen, englischen, französischen, westnordischen und vielen anderen Literaturen ein sehr verbreitetes Transmissionsphänomen ist, ist in den Erzählungen in K 47, aber auch den darauf basierenden Drucken dagegen kein Thema. So werden allein schon durch den Griff zu einem bestimmten metrischen Konzept ältere, mindestens bis um 1300 zurückreichende Traditionen im späten 15. / frühen 16. Jahrhundert aufgegriffen und bis in die Mitte und zum Ende des 18. Jahrhunderts fortgesetzt und damit eine konservative Konstanz bewahrt. Diese Stabilität des Knittelverses hat ihre Entsprechung in den skandinavischen Balladen.

II Die Handschrift als materielles Phänomen

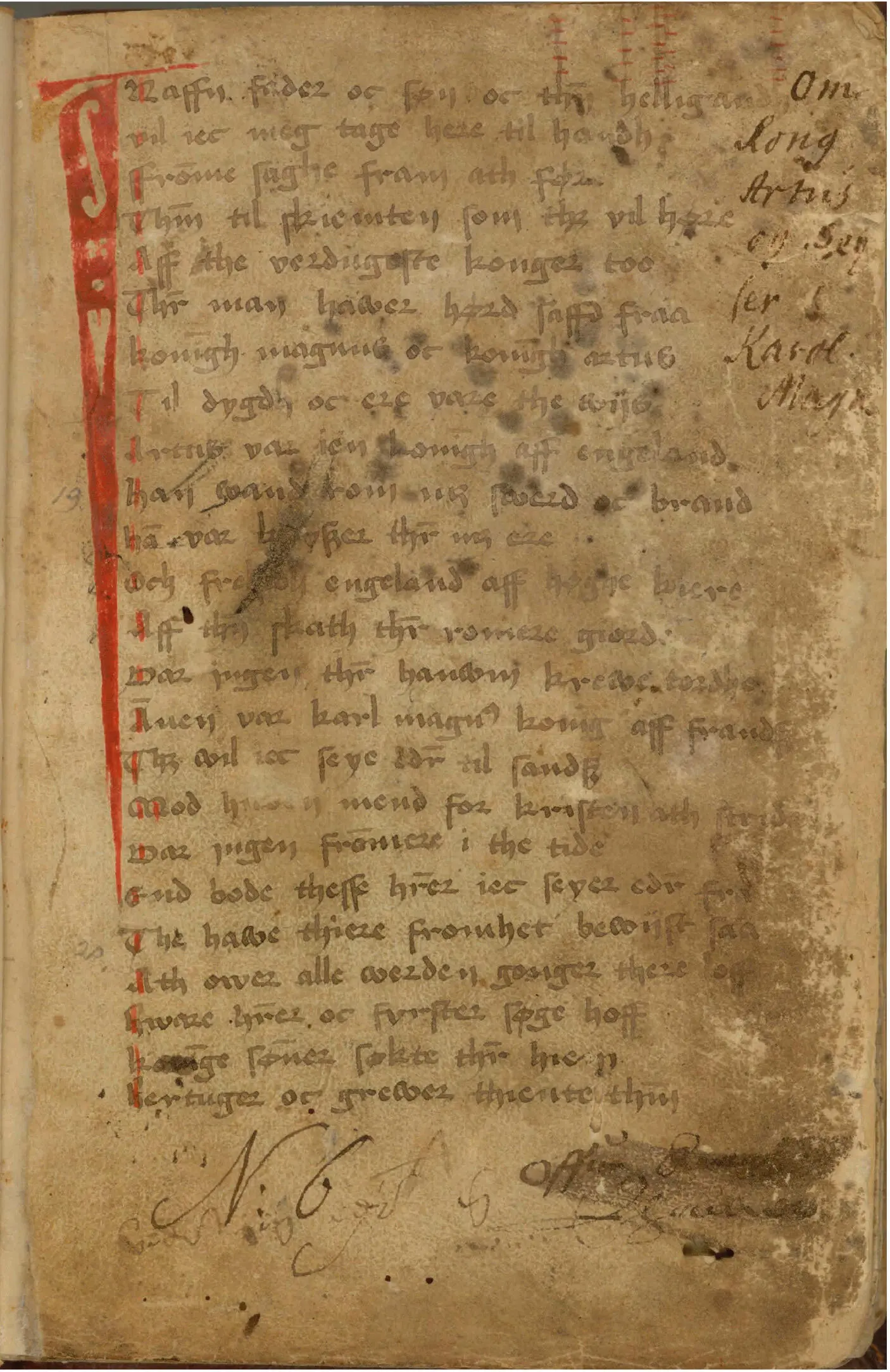

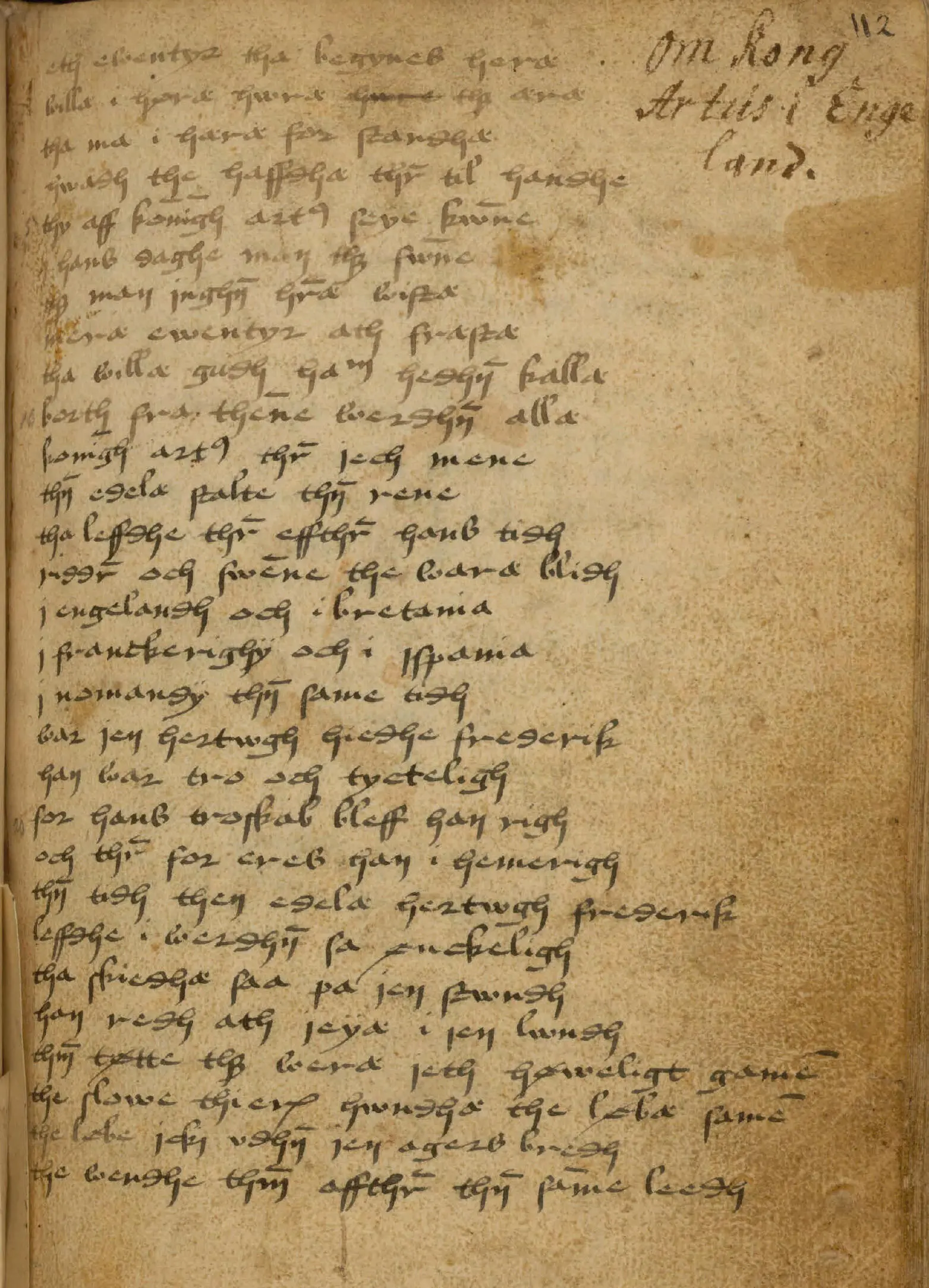

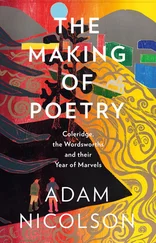

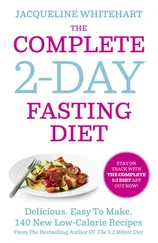

Der Kodex K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket) weist keinerlei Illustrationen auf. Einige wenige Seiten haben Initialen, die größte darunter ist gleich auf der ersten Seite zu finden, auf der sich das rote I („I Naffn“) beim Beginn von Herr Ivan Ivan lejonriddaren (schwed.) über 19 von 24 Zeilen erstreckt. Zudem sind hier die ersten Buchstaben auf jeder Zeile mit kleinen roten Strichen hervorgehoben (vgl. Abb. 1). Diese Seite stellt jedoch eine Ausnahme dar. Bei den anderen Erzählungen wird der Beginn durch eine kleine Initiale in Zeile 7 (vgl. Abb. 5) oder einen leergelassenen Raum für eine später nicht ausgefüllte Initiale markiert (vgl. Abb. 3 und 6) bzw. ganz unmarkiert gelassen (vgl. Abb. 2 und 4).

Abb. 1: K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket), 1r, Ivan løveridder Ivan løveridder (dän.), Incipit

Abb. 2: K 4Codex Holmiensis K 4 (Stockholm, Kungliga biblioteket)7Codex Holmiensis K 47 (Stockholm, Kungliga biblioteket), 112r, Hertug Frederik af Normandi Hertug Frederik af Normandi (dän.), Incipit

Читать дальше