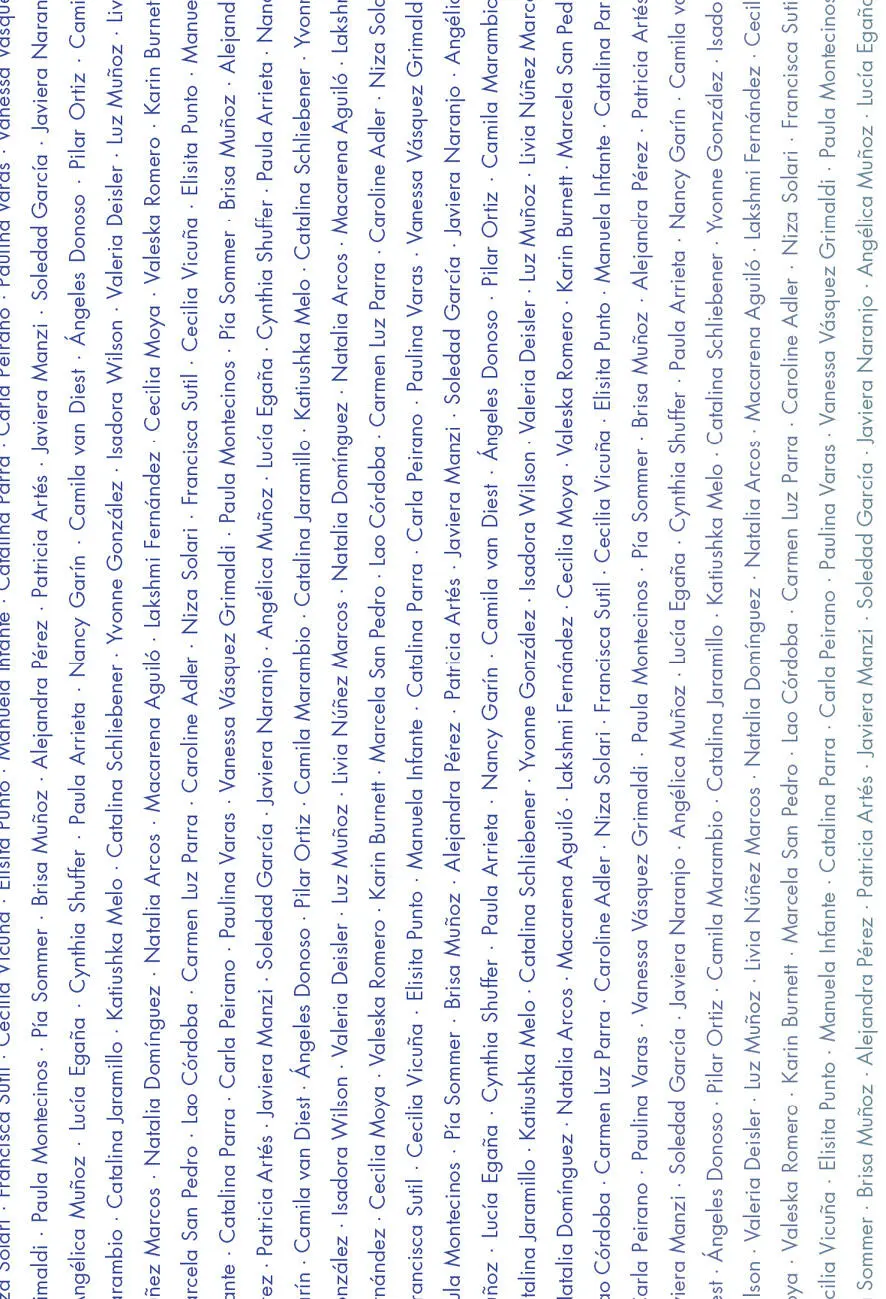

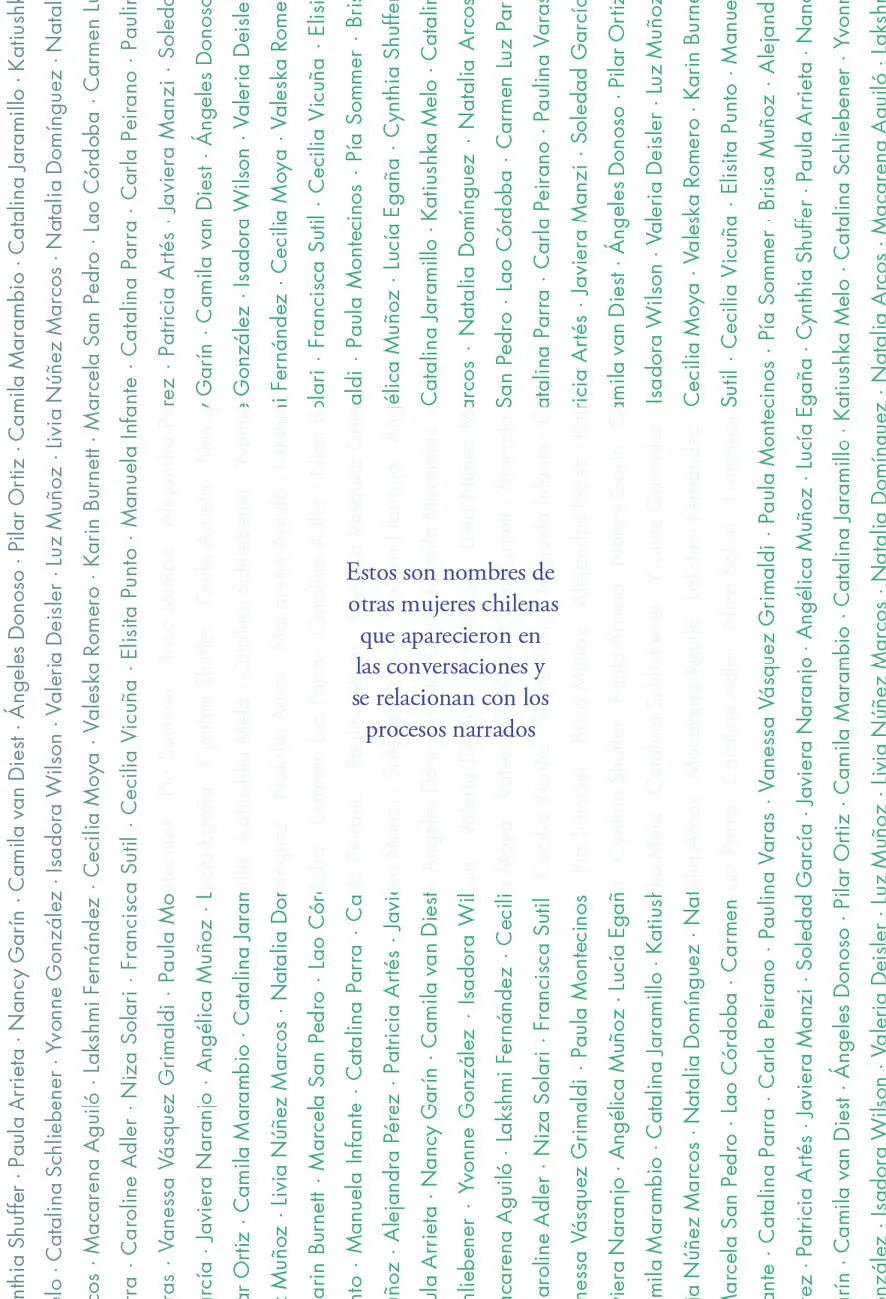

Queremos agradecer profundamente la confianza, el cariño, la alta exposición personal y subjetiva, el salto al vacío de las experiencias contadas en este libro. Las participantes y colaboradoras han confiado en el proceso de la investigación y sus resultados, sumergiéndose en un trabajo metodológico que ha puesto la autorreflexión en el centro como forma para producir relaciones personales y sociales. Este aspecto, muy vinculado con las metodologías feministas, se ha ido desarrollando de formas singulares y únicas. Las preguntas que fueron surgiendo, como “¿a quién le va a interesar esto?” o “¿por qué alguien lo va a querer leer?”, dan cuenta de la condición inestable a la que nos pueden someter algunos ejercicios de exposición, y que incluso en la incomodidad que produce el desconocer con certeza su sentido, ofrecen oportunidades para la transformación individual y colectiva al contribuir a la construcción de archivos para las “culturas públicas” (Cvetkovich, 2018).

Apostamos por que estas narrativas conformen una cartografía extraña. Tradicionalmente los mapas y las cartografías son instrumentos del poder, determinan los límites y dejan de lado aquello que no conforma el territorio oficial. Esta otra cartografía que pensamos se dibuja imaginariamente con las narrativas, está llena de complejidades transversales a aquellas formas del poder; igualmente se entrelazan con el orden oficial pero lo exceden y desbordan, lo interpelan y trazan incluso líneas de fuga a otros territorios impensados. Esta extrañeza implica que los territorios físicos y los sensibles se entrecruzan sin jerarquías, se sustraen las formas de poder y así se pueden atravesar fronteras territoriales, existenciales, subjetivas, sociales y políticas. Algo así como un mapa del tesoro infinito, donde el trayecto para llegar a un punto fijo es mucho más importante que la llegada en sí, porque no encontrar el cofre implica otras múltiples posibilidades de seguir buscando.

Textos referenciados

Aguirre, Ana Cristina. (2012). Figuras performativas de la acción colectiva: Una trayectoria con la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, desde las políticas de conocimiento feminista y la etnografía crítica. Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, España.

Ahmed, Sara. (2015). La política cultural de las emociones. Traducido por Cecilia Olivares Mansuy. Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de Género (Obra original publicada en 2004).

Ahmed, Sara. (2018). Vivir una vida feminista. Traducido por María Enguix Tercero. Barcelona: Bellaterra Edicions (Obra original publicada en 2017).

Ahmed, Sara. (2019). La promesa de la felicidad. Traducido por Hugo Salas. Buenos Aires: Caja Negra (Obra original publicada en 2010).

Anzaldúa, Gloria. (2009). The Gloria Anzaldua Reader. Editado por AnaLouise Keating. Durham, NC and London, UK: Duke University Press.

______. (2016). Borderlands. La Frontera. Traducido por Carmen Valle. Madrid: Capitán Swing (Obra original publicada en 1987).

Balasch, Marcel y Marisela Montenegro. (2003). Una propuesta metodólogica desde la epistemología de los conocimientos situados: Las producciones narrativas. Encuentros en Psicología Social, 1(3), 44-48.

Berlant, Lauren. (2020). El optimismo cruel. Traducido por Hugo Salas. Buenos Aires: Caja Negra (Obra original publicada en 2011).

Blázquez Graf, Norma, Fátima Flores Palacios y Maribel Ríos Everardo (Eds.). (2012). Investigación feminista. Epistemología, metodología y representaciones sociales. México DF: UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Facultad de Psicología.

Brah, Avtar. (2011). Cartografías de la diáspora. Identidades en cuestión. Traducido por Sergio Ojeda. Madrid: Traficantes de Sueños (Obra original publicada en 1996).

Braidotti, Rosi. (2000). Sujetos nómades. Traducido por Alcira Bixio. Buenos Aires: Paidós.

Cvetkovich, Ann. (2018). Un archivo de sentimientos. Trauma, sexualidad y culturas públicas lesbianas. Traducido por Javier Sáez del Álamo. Barcelona: Bellaterra Edicions (Obra original publicada en 2003).

Echeverría, Bolívar. (2007). Imágenes de la blanquitud. En Lizarazo, Diego (Coord.), Sociedades icónicas: Historia, ideología y cultura de la imagen. México DF: Siglo XXI.

flores, valeria. (2010). Deslenguada. Desbordes de una proletaria del lenguaje. Neuquén: Ají de pollo.

García, Nagore y Marisela Montenegro. (2014). Re/pensar las Producciones Narrativas como propuesta metodológica feminista: experiencias de investigación en torno al amor romántico. Athenea Digital, 14(4), 63-88.

Haraway, Donna. (1997). Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan©Meets_OncoMouseTM: Feminism and Technoscience. Nueva York: Routledge.

Harding, Sandra. (1996). Ciencia y feminismo. Traducido por Pablo Manzano. Madrid: Morata (Obra original publicada en 1993).

Harney, Stefano, y Fred Moten. (2017). Los abajocomunes. Planear fugitivo y estudio negro. Traducido por Cristina Rivera Garza, Juan Pablo Anaya y Marta Malo. Ciudad de México: Campechana Mental (Obra original publicada en 2013).

Jabardo, Mercedes (Ed.). (2012). Feminismos negros: una antología. Madrid: Traficantes de sueños.

Mogrovejo, Norma. (2017). Del sexilio al matrimonio. Ciudadanía sexual en la era del consumo liberal. Ciudad de México: Pez en el árbol.

Moraga, Cherríe y Ana Castillo (Eds.). (1988). Esta puente, mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en EEUU. Traducido por Ana Castillo y Norma Alarcón. San Francisco: ISM Press.

Rolnik, Suely. (2019). Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente. Traducido por Cecilia Palmeiro, Marcia Cabrera y Damian Kraus. Buenos Aires: Tinta Limón (Obra original publicada en 2018).

Tuhiwai Smith, Linda. (2017). A descolonizar las metodologías. Investigación y pueblos indígenas. Traducido por Kathryn Lehman. Tafalla: Txalaparta (Obra original publicada en 1999).

Valdés, Gina. (1982). Puentes y fronteras: Coplas chicanas. Los Angeles, CA: Castle Lithograph.

Villanueva-Gallardo, Sandra, y James Park (Ed.). (2020). La otra resistencia. Antología territorial de escritores mapuche-williche. Santiago: CIIR – Pehuén Editores.

Cecilia y Lucía en la casa okupa La Enredadera en Madrid. Paulina por internet en Viña del Mar.

28 de febrero de 2019

¿Qué quieren saber de mí que yo no sepa? Con cuarenta años de migración para hablar de eso necesito como cuatro días, mínimo un día por década. Al ser tanto tiempo una tiene como cuarenta carreteras a partir de las cuales ir narrando la propia experiencia. Pero voy a imaginar una ruta a seguir.

Llevo cuarenta años buscando un cambio, de geografías externas e internas. Y la primera geografía que abordo es mi “exilio autónomo”, que empecé a los diecisiete años y que pude ejecutar a los diecinueve, cuando definitivamente salí de Chile. Mirando retrospectivamente, me doy cuenta de que en cada momento he tenido distintas razones para huir e irme de los lugares donde he estado para tratar de encontrar otros. Me definiría como alguien en constante movimiento, así es mi vida, y eso tiene que ver con el cine, que es movimiento. Tiene que ver con estar constantemente persiguiendo cosas que son un instante. Desde que nací quise caminar y moverme hacia distintos lugares, partiendo de mi primera infancia en Punta Arenas, la ciudad más austral del mundo como se decía reiteradamente en las radios magallánicas. Ese fue un lugar, una geografía clave para tener presente los movimientos en el mundo. Mirando barcos que salían y entraban del puerto de la ciudad. Esa fue la primera gran panorámica de observación: de poder desde pequeña ver el mundo como algo que está más allá de tu calle. Cuando naces o vives tu primera infancia en lugares de frontera hay una vitamina natural que te inyecta el deseo de la búsqueda, la aventura, el viaje.

Читать дальше