Die internationale Ordnung, in der diese europäischen Staaten dominierten, bestand aus einem informellen »Nichtsystem«, das den Nationen die Möglichkeit ließ, miteinander zu konkurrieren. Nachdem Versuche, die Hegemonie zu erlangen, gescheitert waren – zuletzt derjenige NapoleonsNapoleon Bonaparte –, blieb der Kontinent in mehrere Dutzend unabhängige Staaten fragmentiert. Die Führungsrolle unter ihnen hatten die Großmächte Großbritannien, Frankreich, Preußen, Österreich-Ungarn und Russland inne, deren informelles Ensemble man als »Pentarchie« [›Fünferherrschaft‹] bezeichnet; jede davon nahm bestimmenden Einfluss auf ihre Nachbarländer. Das Gefüge war stets flexibel genug, um auch Neuzugänge aufzunehmen, wobei ein dynamischer newcomer wie Preußen bzw. Deutschland schon einmal ein älteres, schwächelndes Mitglied wie Spanien verdrängen konnte. Die Briten nannten dieses System balance of power , ›Gleichgewicht der Kräfte‹; denn sie achteten sorgfältig darauf, dass keiner der Kontinentalstaaten stark genug wurde, um ihr Imperium herauszufordern. In gleicher Absicht – der Sicherheit zuliebe – suchte der deutsche Reichskanzler Otto von BismarckBismarck, Otto von stets ein Bündnis mit zwei anderen Staaten der Pentarchie. Konflikte zwischen kleineren Ländern oder den Großmächten wurden durch internationale Kongresse oder diplomatische Verhandlungen gelöst, und zwar gemäß dem Prinzip, dass, wenn ein Staat einem anderen Staat Gebiet wegnahm, der letztere eine Kompensation erhielt.10 Das System hatte nur eine fundamentale Schwachstelle: Seine Neujustierung erforderte Krieg.

Zwar waren die führenden europäischen Staaten inzwischen mit nie dagewesener Macht ausgestattet, aber gleichzeitig schufen diese dynamischen Entwicklungen auch enorme Spannungen, die jeden Augenblick zu eskalieren drohten. Scharfsichtige Kritiker wiesen auf die Vielzahl der ungelösten Konflikte hin und zeigten sich besorgt, dass es bald zu einer Krise kommen könnte. Beim Aufteilen der Welt gerieten koloniale Gebietsansprüche mehrfach miteinander ins Gehege, so im SudanSudan, während einheimische Völker beispielsweise in IndienIndien gegen die Fremdherrscher zu rebellieren suchten. Daheim lieferten sich Industrielle und Grundbesitzer, die von der Ausbeutung der Arbeitskraft profitierten, einen erbitterten Klassenkrieg mit dem Proletariat, das sich nun in Gewerkschaften und sozialistischen Parteien organisierte. In der Öffentlichkeit schürte die Sensationspresse nationalistische Hassgefühle, indem sie andere Länder herabwürdigte, während Agitatoren hässliche Rassenvorurteile mobilisierten. In den östlichen Imperien versuchten nationale Befreiungsbewegungen derweil, sich der Dominanz der jeweiligen Zentren zu entwinden, indem sie lautstark Selbstbestimmung einforderten.11 Um die Jahrhundertwende war Europa also ein sich rasch entwickelnder Kontinent mit einer enormen Machtfülle, aber nicht minder eine von tiefen Klüften durchzogene Gesellschaft, die schließlich seine Länder zerreißen sollten.

Ambivalenzen des Fortschritts

Mein Buch baut zwar auf Untersuchungen anderer auf, doch präsentiert es eine eigene Interpretation der Geschichte Europas im 20. Jahrhundert, wobei es besonders die fundamentale Ambivalenz der Moderne in den Blick nimmt. Die Erzählung vom unaufhaltsamen Fortschritt, die sich in den meisten Lehrbüchern zur »Geschichte der westlichen Zivilisation« findet, wird dem immensen Leid, das die beiden Weltkriege brachten, nicht gerecht. Mark MazowerMazower, Mark artikuliert in seiner Studie Der dunkle Kontinent eine Gegenposition und sieht als bestimmende Momente die ungeheuren Verbrechen, die ethnischen Säuberungen und den Holocaust; sie erklärt aber nicht hinreichend die Dynamik der Erholung nach dem Krieg. Weder Eric HobsbawmsHobsbawm, Eric vom linken Standpunkt her geführte Klage über die Niederlage des kommunistischen Projekts noch Edgar WolfrumsWolfrum, Edgar Betonung der segensreichen Fortschritte im täglichen Leben erfasst die ganze Komplexität der europäischen Entwicklung. Tony JudtJudt, Tony, der den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg aus sozialdemokratischer Sicht darstellt, kommt dem Entscheidenden schon näher; leider lässt er jedoch wichtige Vorgänge der ersten Jahrhunderthälfte unerörtert, während Ian KershawsKershaw, Ian eindrucksvolle Synthese vorerst nur bis 1950 reicht.1 Anregend sind diese Studien zwar, jede in ihrer Art, aber sie liefern eben keinen umfassenden und ausgewogenen Gesamtplan, mit dessen Hilfe sich die Katastrophen und die Erfolge Europas während des letzten Jahrhunderts verstehen ließen.

Meine Reflexionen unterscheiden sich daher in mehrfacher Hinsicht von der bereits existierenden Literatur. Andere Autoren beginnen bei einem früheren oder späteren Zeitpunkt; im Gegensatz dazu setze ich mit der intensivierten Modernisierung ein, die um 1900 den Höhepunkt imperialistischer Macht in Europa verursachte. Ich blende nicht ab mit der Jugendrevolte von 1968 oder der friedlichen Revolution von 1989, sondern nehme das letzte Viertel des 20. Jahrhunderts ernst als eine Epoche mit eigenem Charakter, die einer Erklärung bedarf. Nur so lassen sich die konsternierenden Herausforderungen unserer Gegenwart verstehen. Während viele kulturalistische Darstellungen bevorzugt mit Impressionen und Gefühlen operieren, halte ich den Blick auf Politik, zwischenstaatliche Angelegenheiten und Kriege gerichtet und beziehe bei der Erörterung der Ursachen dieser Phänomene auch Faktoren wie ökonomische Dynamik, soziale Veränderung und kulturelle Strömungen ein. Die folgenden Seiten versuchen ferner eine diskursive Annäherung an die Vergangenheit, indem sie die eigenen Argumente in den Kontext von Sichtweisen stellen, die, was bestimmte wichtige Fragen betrifft, zu anderen Ergebnissen gelangt sind. Schließlich will dieses Buch, statt lediglich ein detailliertes Narrativ zu bieten, eine zusammenhängende Interpretation präsentieren, indem es rivalisierende Auffassungen von Moderne vergleicht.2

Um die Komplexität der europäischen Vergangenheit zu erfassen, wird die nachstehende Reflexion über essentialistische Definitionen hinausgehen und konstruktivistische sowie relationale Untersuchungsansätze nutzen. Einerseits interpretiert sie die Dynamik des Kontinents als Folge der Tatsache, dass er ein Raum intensiver Kommunikation war und über gemeinsame historische Erfahrungen verfügte, die auf die Antike, das Christentum, die Renaissance und die Aufklärung zurückgehen. Andererseits sehe ich Europa als diskursives Konstrukt, geschaffen von inneren Kommentatoren und äußeren Beobachtern, wobei sich das Konstrukthafte darin zeigt, dass sich Europas Zentrum, seine Grenzen und seine Werte immer wieder verschoben haben.3 Bemüht, die übliche einseitige Ausrichtung auf Westeuropa zu vermeiden, gibt meine Synthese den Vorgängen in Mittel- und Osteuropa mehr Raum und stellt den Kontinent selbst in einen globalen Kontext, um nachzuzeichnen, wie er die Welt geprägt, aber auch, wie die Welt auf ihn eingewirkt hat. Ich will gemeinsame Muster in der Entwicklung mehrerer der immer noch mächtigen Nationalstaaten erkennen. Zu diesem Zweck nehme ich ein paar hochrelevante übergreifende Phänomene in den Blick, etwa wirtschaftliche Depression oder Dekolonisation. Diesbezüglich konzentriere ich mich auf eine Handvoll führender Länder, bei bestimmten kritischen Punkten werfe ich aber auch Seitenblicke auf kleinere Staaten, die wichtige transnationale Prozesse erhellen können. Da es einen regelrechten Staatenverbund vor der Europäischen Union noch nicht gab, beansprucht meine Studie nicht, die eine Erzählung der Europäisierung zu liefern, sondern geht von mehreren Geschichten aus, die sich überschneiden.4

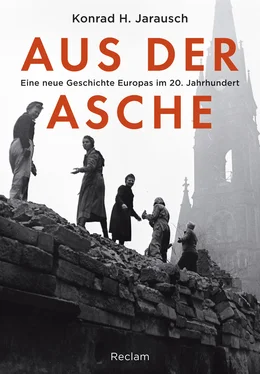

Statt Europa nur durch die Linse schmerzvoller Erinnerung zu betrachten, nimmt meine Darstellung auch des Kontinents lebendige Gegenwart fest ins Visier. Touristen lassen sich ja gern vom romantischen Anblick alter Kathedralen, hoch aufragender Burgen und Schlösser sowie prächtiger Patrizierhäuser faszinieren. Scharfsichtigere Besucher bemerken auch die vielen Kriegsnarben, etwa Bombenlücken in den Straßen, Schusslöcher in Häuserwänden, Soldatenfriedhöfe und Ehrenmale für die Opfer blutiger Schlachten.5 Und doch ist dieser Kontinent, das wird mein Buch darlegen, mehr als nur ein Museum. Dafür sprechen die glänzenden modernen Städte, in denen das Leben weitergeht, Städte mit eleganten Einkaufszonen, Städte, die Hochgeschwindigkeitszüge verbinden und ein effizienter öffentlicher Nahverkehr durchzieht, Städte voller gutgekleideter Leute, die nicht mehr viel von der Vergangenheit zu wissen scheinen. In den letzten Jahren hat die Immigration die Menschenmassen bunter gemacht: Man sieht verschiedene Hautfarben, Kopftuch und Ganzkörperschleier neben Miniröcken und Jeans, und Moscheen wetteifern stellenweise schon mit den Kirchen. Diese Studie untersucht daher die Spannung zwischen einer problematischen Vergangenheit und einer vielversprechenden Gegenwart, um jene besondere Version der liberalen Moderne zu entschlüsseln, welche die europäische heißt.6

Читать дальше