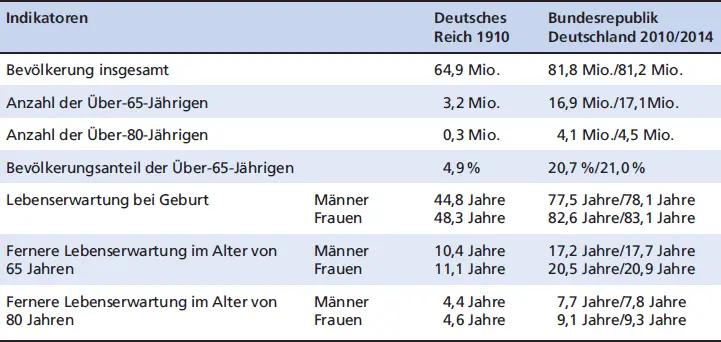

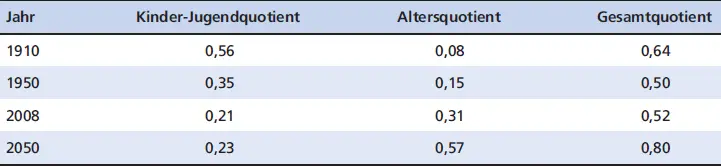

Tab. 2.1: Demografische Veränderungen in Deutschland: 1910–2010

IndikatorenDeutsches Reich 1910Bundesrepublik Deutschland 2010/2014

Von 2010 bis 2014 hat die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland um etwa 600.000 Personen abgenommen. Dieser Rückgang ist jedoch nicht auf die alten Menschen zurückzuführen. Vielmehr ist hier vor allem bei den Über-80-Jährigen ein Anstieg von etwa 400.000 zu verzeichnen (Statistisches Bundesamt 2016).

Nach Angaben der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (2018) ist von 2010–2014 sowohl die Lebenserwartung bei Geburt als auch die fernere Lebenserwartung der deutschen Männer und Frauen angestiegen.

Die fernere Lebenserwartung von 65-Jährigen lag in den 27 EU-Ländern insgesamt bei 17,2 Jahren bei den Männern und 20,7 Jahren bei den Frauen. Diese Werte entsprechen in etwa denen in Deutschland. Am höchsten ist die fernere Lebenserwartung mit 18,7 Jahren (65-jährige Männer) bzw. 23,2 Jahren (65-jährige Frauen) in Frankreich. Besonders niedrig ist die Lebenserwartung in den ehemals sozialistischen Ländern. Die kürzeste Lebenserwartung fand sich bei den 65-jährigen Männern in Lettland mit 13,6 Jahren und bei den 65-jährigen Frauen in Bulgarien mit 17,0 Jahren. Zu dieser im Vergleich zu westeuropäischen Ländern niedrigeren Lebenserwartung tragen Faktoren wie niedrigerer Lebensstandard, schwerere Arbeitsbedingungen, ungesunde Ernährungsgewohnheiten und schlechtere Gesundheitsversorgung bei (Statistisches Bundesamt 2011).

2.6.2 Vorausschätzung der Bevölkerungsentwicklung

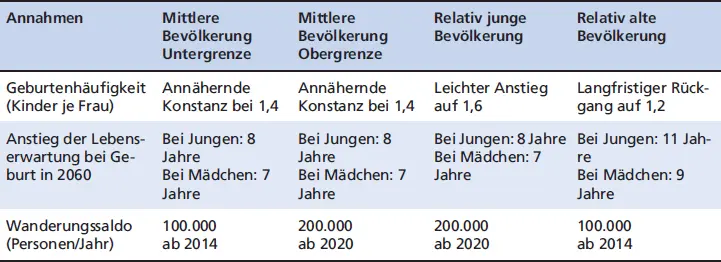

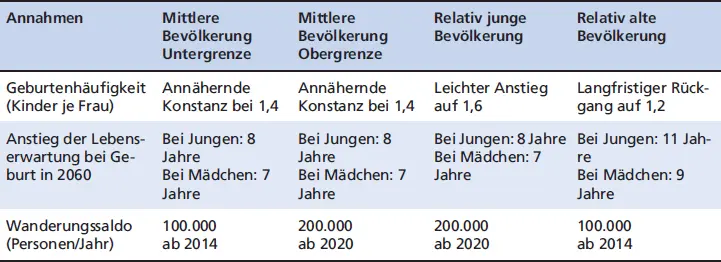

Die demografischen Veränderungen, deren Zeugen wir in den letzten Jahrzehnten wurden, sind längst noch nicht abgeschlossen. Es ist ein weiterer Anstieg der Anzahl alten Menschen in Deutschland zu erwarten. Die vom Statistischen Bundesamt (2009) vorgelegte zwölfte koordinierte Bevölkerungsprognose enthält verschiedene Szenarien, die auf unterschiedlichen Annahmen über die künftigen Entwicklungen der Geburtenziffern, der Migration und der Sterblichkeit beruhen (  Tab. 2.2).

Tab. 2.2).

Die Spannweite, in der sich die Alterung bewegen könnte, lässt sich an zwei Varianten veranschaulichen: Die relativ junge Bevölkerung kommt dann zustande, wenn die Geburtenhäufigkeit ansteigt, die Lebenserwartung moderat zunimmt und der jährliche Wanderungssaldo bei etwa 200.000 Personen liegt. Eine relativ alte Bevölkerung würde sich ergeben bei einer Abnahme der Geburtenhäufigkeit, einer Zunahme der Lebenserwartung und einem niedrigem Wanderungssaldo.

Tab. 2.2: Ausgewählte Varianten der zwölften koordinierten Bevölkerungsprognose in Deutschland (Statistisches Bundesamt 2009)

AnnahmenMittlere Bevölkerung UntergrenzeMittlere Bevölkerung ObergrenzeRelativ junge BevölkerungRelativ alte Bevölkerung

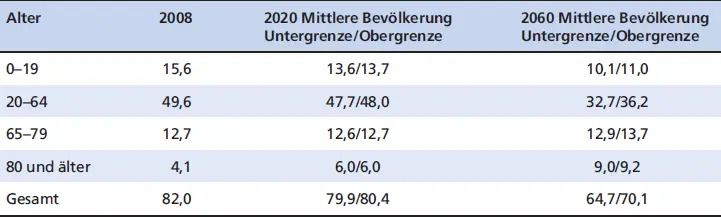

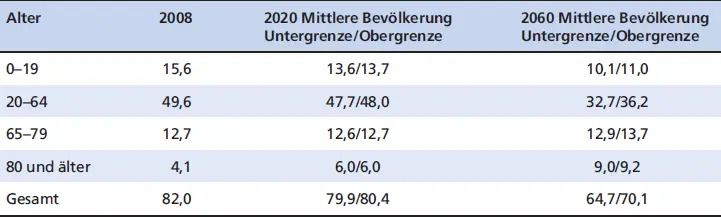

Im Folgenden legen wir zwei Varianten zugrunde, welche die Untergrenze und Obergrenze der mittleren Bevölkerung abbilden. Dabei zeigt sich, dass die Gesamtbevölkerung von 82 Mio. in den Jahren von 2008 bis 2020 um über 2 Mio. und bis 2060 um mindestens 12 Mio. abnehmen wird. Bezogen auf einzelne Altersgruppen zeigt sich, dass dieser Rückgang ausschließlich auf die mittleren und jüngeren Altersgruppen zurückzuführen ist. Die Anzahl der 65- bis 79-Jährigen bleibt bis 2020 relativ stabil und steigt bis 2060 nur geringfügig an. Es wird aber zu erheblichen Binnenverschiebungen kommen, die für die Versorgungssysteme von großer Relevanz sind, denn der Anteil von Hoch- und Höchstbetagten wird überproportional ansteigen. Die über 80-jährige Bevölkerung wird von 4 Mio. im Jahr 2008 auf 6 Mio. im Jahr 2020 und über 9 Mio. im Jahr 2060 ansteigen (  Tab. 2.3).

Tab. 2.3).

Tab. 2.3: Bevölkerung (in Mio.) in Deutschland nach Altersgruppen: 2008, 2020, 2060 (Statistisches Bundesamt 2009)

Alter20082020 Mittlere Bevölkerung Untergrenze/Obergrenze2060 Mittlere Bevölkerung Untergrenze/Obergrenze

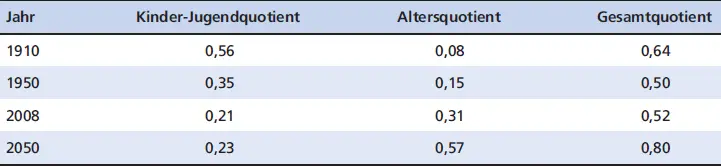

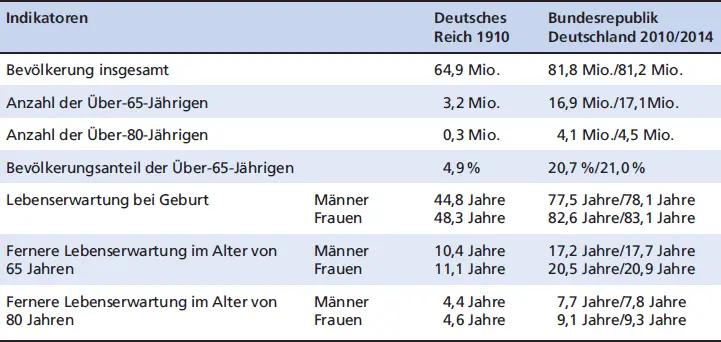

2.7 Demografische Unterstützungsquotienten

Ein wichtiger Indikator in der Demografie ist der Unterstützungs- oder Abhängigkeitsquotient (  Tab. 2.4). Er bezeichnet das Verhältnis der wirtschaftlich abhängigen Altersgruppen (Personen, die noch nicht oder nicht mehr im erwerbsfähigen Alter sind) zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (z. B. 15–64-Jährige). Er setzt sich zusammen aus dem Kinder- und Jugendquotienten (Bezugsgröße: 0–14-Jährige) und dem Altersquotienten (Bezugsgröße: 65-Jährige und Ältere). Der Gesamtquotient ist jedoch mit Ungenauigkeiten behaftet, da nicht alle 15–64-Jährigen erwerbstätig sind, sondern auch Personen in Ausbildung, Hausfrauen, Erwerbsunfähige, Arbeitslose und Frührentner umfasst. Andererseits gibt es Berufstätige, die über das 65. Lebensjahr hinaus arbeiten.

Tab. 2.4). Er bezeichnet das Verhältnis der wirtschaftlich abhängigen Altersgruppen (Personen, die noch nicht oder nicht mehr im erwerbsfähigen Alter sind) zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (z. B. 15–64-Jährige). Er setzt sich zusammen aus dem Kinder- und Jugendquotienten (Bezugsgröße: 0–14-Jährige) und dem Altersquotienten (Bezugsgröße: 65-Jährige und Ältere). Der Gesamtquotient ist jedoch mit Ungenauigkeiten behaftet, da nicht alle 15–64-Jährigen erwerbstätig sind, sondern auch Personen in Ausbildung, Hausfrauen, Erwerbsunfähige, Arbeitslose und Frührentner umfasst. Andererseits gibt es Berufstätige, die über das 65. Lebensjahr hinaus arbeiten.

Tab. 2.4: Unterstützungsquotienten in Deutschland (nach Tivig und Waldenberger 2011)

JahrKinder-JugendquotientAltersquotientGesamtquotient

Der Gesamtquotient zeigt, dass in Deutschland zur Zeit 100 Personen im Alter von 15–64 Jahren für die Unterstützung von 21 jüngeren und 31 älteren Menschen aufkommen müssen. Während der Kinder-Jugendquotient von 1910–2008 stark abnahm, stieg der Altersquotient bis 2008 sehr stark an. Auch bis 2050 wird der Altersquotient sehr stark ansteigen: Dann werden 100 Erwerbstätige für die Unterstützung von 57 alten Menschen aufkommen müssen. Im gleichen Zeitraum wird der Kinder-Jugendquotient nur geringfügig zunehmen.

Scherbov und Sanderson (2010) kritisieren, dass für die Messung der Altersquotienten nur das chronologische Alter zugrunde gelegt wird und Faktoren wie die Lebenserwartung und die gesundheitliche Beeinträchtigung unberücksichtigt bleiben. Geht man davon aus, dass die steigende Lebenserwartung mit einem Zugewinn an gesunden Lebensjahren einhergeht, dann könnten künftige Generationen später in den Ruhestand eintreten, ohne dass sich dies ungünstig auf die Gesundheit auswirken müsste. Der von den Autoren entwickelte prospektive Altersquotient (POADR: prospective old age dependency ratio) wird wie folgt bestimmt: Die Anzahl aller Personen mit einer ferneren Lebenserwartung von 15 oder weniger Lebensjahren wird in Beziehung gesetzt zur Anzahl aller Personen, die mindestens 20 Jahre alt sind und eine fernere Lebenserwartung von mehr als 15 Jahren haben (Sanderson und Scherbov 2005). Am Beispiel Deutschlands zeigt sich, dass der prospektive Altersquotient (POADR) langsamer steigt als der traditionelle Altersquotient (OADR: old age dependency ratio). Eine weitere von Sanderson und Scherbov (2010) konzipierte Maßzahl, die adult disability dependency ratio (ADDR), gibt den Quotienten wieder zwischen den Hilfebedürftigen und denjenigen, die Hilfe geben können. Die Anzahl aller gesundheitlich beeinträchtigten Erwachsenen (20 Jahre und älter) wird durch die Anzahl der gesundheitlich nicht beeinträchtigten Erwachsenen (20 Jahre und älter) dividiert. Der Anstieg dieser Maßzahl ist im Vergleich zu den beiden anderen Kennziffern wesentlich geringer.

Читать дальше

Tab. 2.2).

Tab. 2.2).