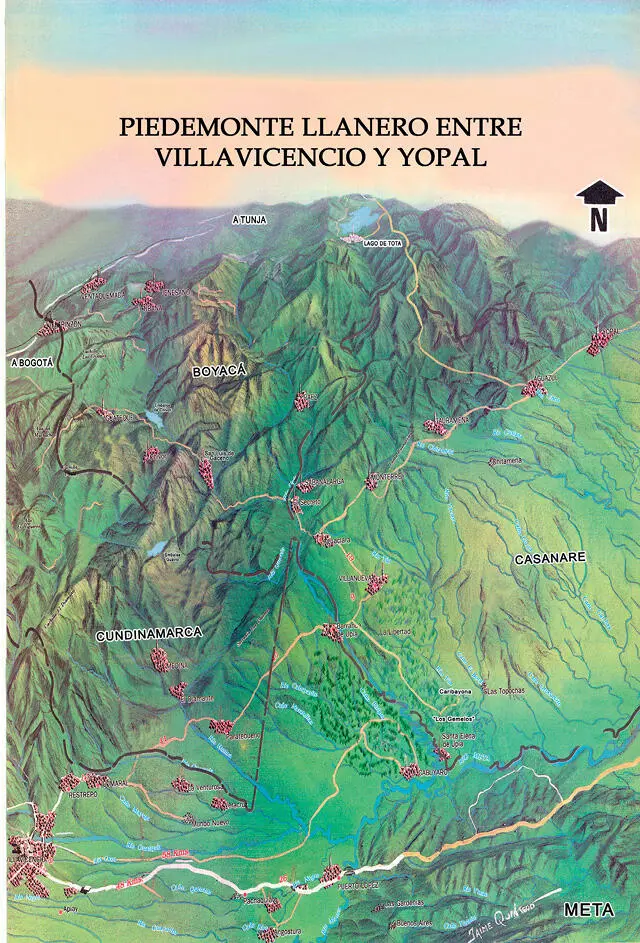

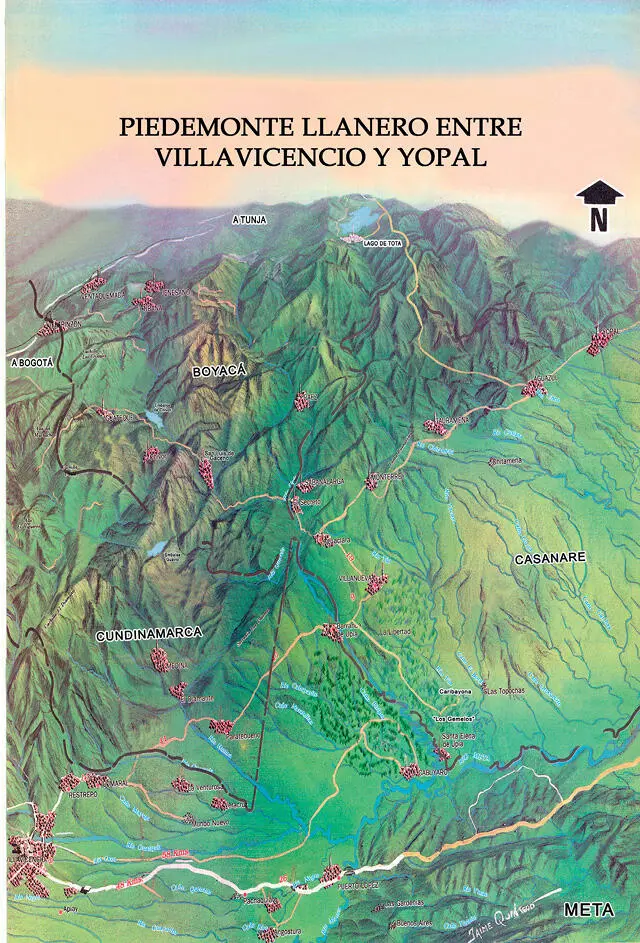

Es una zona de confluencia hidrográfica de varios ríos que descienden de la cordillera oriental de los Andes colombianos hacia el Orinoco, formando en el mapa un tejido de hilos de agua que se prolonga hasta el río Meta, a donde llegan todas las aguas de esta parte de los llanos. El río Upía recoge, en el inicio de su parte baja saliendo de las montañas cerca a Sabanalarga, las aguas que provienen de la represa de Chivor, otra cuenca hidrográfica importante del oriente de Boyacá que abastece la hidroeléctrica del mismo nombre.

Figura 2. Mapa cuenca del río Upía

Es uno de los grandes ríos del piedemonte llanero y, como todos ellos, se desbordaba periódicamente en las temporadas de invierno anegando las tierras colindantes en sus orillas. Esta característica del río ha obligado a la formulación de planes de manejo a través de zonas de inundación con usos restringidos.

Pero si bien esta historia quiere describir un proceso de desarrollo en donde los factores económicos, institucionales y poblacionales ocupan los temas centrales, ha sido necesario hacer por lo menos una mención a ese pasado y a la gran variedad y riqueza del ecosistema de fauna y flora que conformaba y aún vive en esta geografía, también al subsuelo que ha adquirido últimamente más importancia que la superficie y el aire.

Al hablar del Llano casi siempre se retratan imágenes y se describen paisajes que ya no se ven cuando se viaja por las modernas carreteras que existen actualmente. El chigüiro de los esteros, la danta, el cachicamo, la lapa, el venado moteado, las corocoras rojas son animales que fueron desplazados por la ocupación humana del territorio y su desarrollo, algunos de ellos en riesgo de extinción. ¿Es inevitable? En cualquier caso ha sido una consecuencia de las formas de desarrollo que hemos implantado. Es necesario hacer un gran esfuerzo de imaginación para hacerse una idea de lo que fue este territorio en términos geográficos y ecológicos hace cincuenta años, en 1970, cuando había más animales que habitantes humanos. Para un residente de una de nuestras ciudades de entonces, era un lugar distante, incomunicado, malsano y casi salvaje. O dicho en los términos del conocido lenguaje de los indicadores de hoy: sin vías, sin escuelas, sin servicio médico, sin saneamiento básico, sin viviendas de barrio, sin supermercados, sin telefonía, sin radio ni televisión. A falta de ello caminos ganaderos – en otras partes llamados de herradura – , yerbatero o curandero, letrinas o descampado, ranchos de bareque, piso de tierra y techo de paja; agua del caño o de la quebrada; recolecta de frutos del bosque, cultivos de pan coger como el plátano topocho, de vez en cuando algún animal de cría o de caza, “y vaya usted con Dios”, como decía Salvador Camacho Roldán. El territorio mismo está hoy amojonado por parcelaciones demarcadas con alambradas que no se usaban en ese entonces. Entre otras cosas porque resultaba costando más el alambre que la propia tierra. Es sobre esa geografía imaginaria que se inicia esta historia del desarrollo en el bajo Upía del piedemonte llanero colombiano.

2Recientemente la UNESCO elevó estos cantos de vaquería de los llaneros–colombianos y venezolanos–a la categoría de patrimonio inmaterial de la humanidad.

El hato La Libertad

El tiempo del hato

Aquí está el llano extendido hasta el cielo

el llano sin principio ni fin como mi alma

el llano que se prolonga de palmera en palmera como el mar de ola en ola

[…] Aquí está la llanura

y en la palma de su mano está la línea de la suerte de mi patria

Eduardo Carranza, “Llano llanero”

Antes de los cercados con alambre de púas, antes de las parcelaciones de las grandes extensiones de los hatos llaneros, antes de las vías transitables para vehículos y de todo lo que ya no puede apreciarse al viajar ahora por la carretera troncal del Llano; antes de esa modernización, fueron las sabanas abiertas amojonadas por sus grandes ríos, caños, surales y bosques veganos. Aguas y flora que además de abrevadero para el ganado servían de linderos demarcadores de grandes propiedades de tierra. Hato Barley, en Tauramena, según el decir de viejos vaqueros, llegaba hasta Arauca, integrando entonces millones de hectáreas. Fueron los tiempos del Llano llanura.

En las tierras delimitadas por los últimos treinta kilómetros de las desembocaduras de los ríos Túa y Upía, buscando el río Meta, se encontraba el antiguo hato La Libertad. Ese nombre evocador adoptado en la primera escritura pública que se hiciese de estos predios en 1948, se refería a una de las siete propiedades parceladas por la familia Acosta de Miraflores (Boyacá). Una notable familia liberal boyacense cuyos ancestros se remontaban hasta el general presidente Santos Acosta en el siglo XIX. Flor Amarillo, Viso del Toro, El Upía, El Fical, El Cuchillo y El Colegial eran los nombres de los otros seis predios que integraban esta gran extensión de tierra antes baldía.

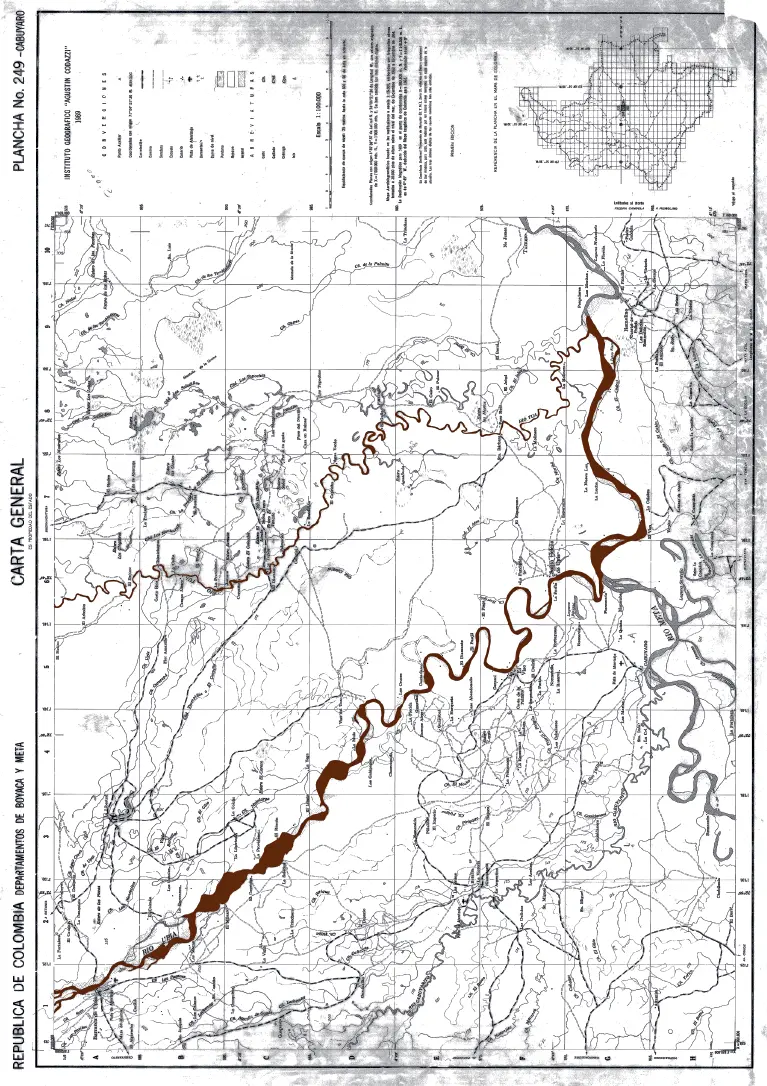

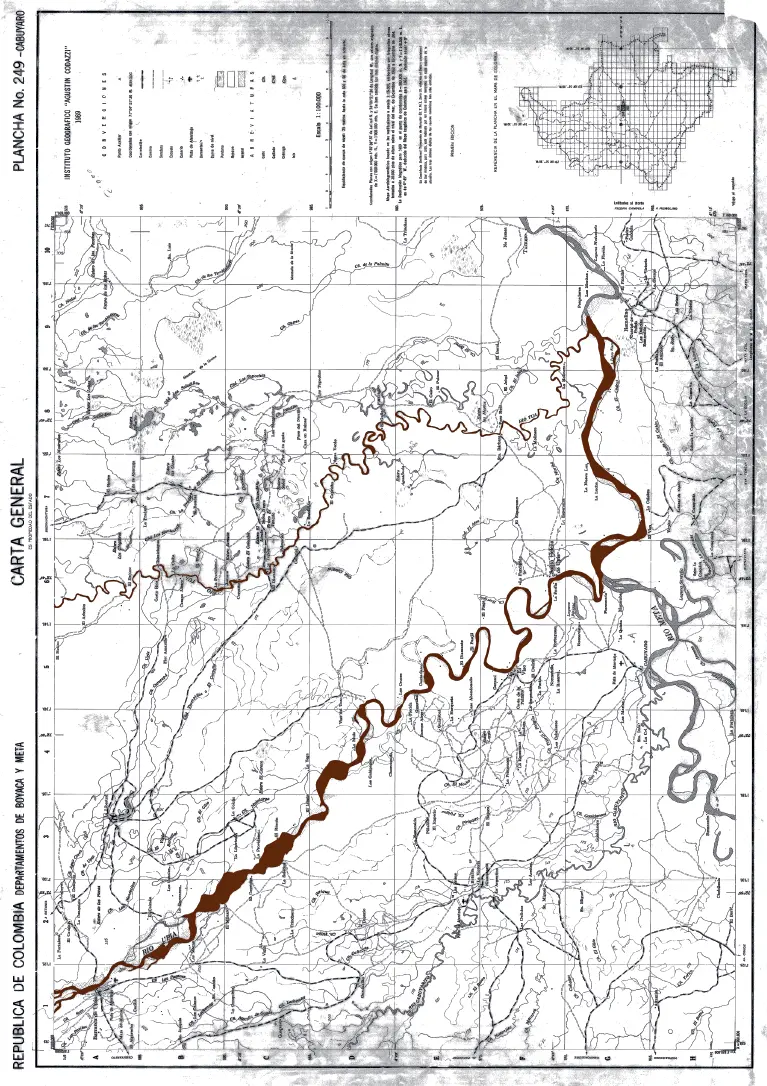

Figura 3. Plano del hato La Libertad (1969). Fuente: IGAC.

El área de cada uno de los predios lo registraron un poco por debajo de las 5000 hectáreas, límite establecido por la ley 200 de 1936 para la titulación de baldíos. Es muy probable que fuese parte de una estrategia de titulación de tierra del Estado, usufructuada por particulares bajo la modalidad de tenencia sin título, pues en cada una de estas parcelaciones figuraba un propietario de la misma familia. Unos años después, volverían a ser integradas en una única propiedad de 34000 hectáreas a nombre de Heliodoro Acosta.

El predio principal era el hato La Libertad, donde aparecía José Bermúdez como titular de sus 4950 hectáreas registradas, yerno de Heliodoro Acosta, padre de todos los demás propietarios. José Bermúdez y su cuñado, Santos Acosta, constituyeron en 1948 la sociedad “Ganadería La Libertad”. Este hato era el más importante en toda esta gran extensión de llanura porque allí estaba el rancho, los corrales, pasturas y abrevaderos que servían de alojamiento de paso a todo el ganado que circulaba por esta parte del Llano desde la orilla nororiental del río Túa, en el área circundante con Maní. Tanto en la imagen aerofotográfica de 1974 como en el plano cartográfico realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 1969, se pueden apreciar las huellas y los trazos de los caminos ganaderos que confluían en este rancho ubicado en la margen del caño Upía, dibujando una especie de estrella de senderos que se esparcen por las sabanas.

Era el rancho mejor equipado de cuantos había en el entorno. El único que tenía un tractor y una adecuación de aterrizaje para avionetas. El más cercano a Barranca de Upía, distante unos doce kilómetros por el camino ganadero, único centro poblado establecido en los alrededores y punto de paso de los vaqueros con sus manadas de ganado por el río del mismo nombre para seguir luego hacia Villavicencio. El último propietario del hato – Juan Manuel López Caballero – , adquirido en 1974, recuerda cómo era este lugar en esos años:

Cuando nosotros llegamos allí, o cuando yo llegué allí, en todo lo que era del río Upía al Túa no había nada: ni carretera ni nada desde el río Humea. Es decir, en esa época esto era totalmente virgen, salvaje y lejano. Dentro de toda la zona había como población únicamente el caserío (inspección de Villanueva): eran ocho casas tal vez con cien o ciento cincuenta personas. En toda esa zona no había sino un tractor, el de La Libertad. No había un metro de alambre de púas: era pura sabana de ochenta mil hectáreas, sin divisiones ni nada. Y en el hato había por ahí unos ciento cincuenta colonos3.

Читать дальше