Alexander Grieger - Rechtliche Grenzen vertraglicher Haftungsausschlüsse und -begrenzungen in B2B-Exportverträgen

Здесь есть возможность читать онлайн «Alexander Grieger - Rechtliche Grenzen vertraglicher Haftungsausschlüsse und -begrenzungen in B2B-Exportverträgen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Rechtliche Grenzen vertraglicher Haftungsausschlüsse und -begrenzungen in B2B-Exportverträgen

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Rechtliche Grenzen vertraglicher Haftungsausschlüsse und -begrenzungen in B2B-Exportverträgen: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Rechtliche Grenzen vertraglicher Haftungsausschlüsse und -begrenzungen in B2B-Exportverträgen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Aus dem Blickwinkel des betrieblichen Risikomanagements konzentriert sich die Arbeit auf:

– die Darstellung von Rechtsprechung aller Instanzen, um im Raum stehende, angeblich unzureichende Gestaltungsmöglichkeiten insbesondere in Bezug auf Folgeschäden differenziert zu hinterfragen;

– die relevanten Gestaltungsspielräume und Empfehlungen, die in der Debatte bislang kaum angesprochen wurden;

– die Rechtsprechung, died, differenziert nach Massengeschäft und Projektgeschäft, weitaus mehr interessensgerechte Gestaltungsmöglichkeiten bietet als vielfach kolportiert;

– einen Vergleich mit den Grenzen privatautonomer Risikoverlagerungen im Schweizer Recht sowie in den USA.

Abschließend wird aus diesen Erkenntnissen mit dem neuartigen Konzept einer Folgeschädenpflichtversicherung ein Vorschlag zur Lösung abgeleitet, der aus Unternehmenssicht praxistauglich und international wettbewerbsfähig wäre und auch rechtssichere Weiterentwicklungen im LegalTech-Bereich fördern würde.

Rechtliche Grenzen vertraglicher Haftungsausschlüsse und -begrenzungen in B2B-Exportverträgen — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Rechtliche Grenzen vertraglicher Haftungsausschlüsse und -begrenzungen in B2B-Exportverträgen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Ein prägnantes Beispiel aus der Praxis hierfür wäre der Abschluss eines Lizenzvertrages durch eine Firma mit der Microsoft Corporation , dem Quasi-Monopolisten für Computer-Betriebssysteme281. Microsoft kann nicht nur wegen dieser Marktstellung, sondern auch wegen enormer juristischer Kapazitäten für jede Art von Interessenten standardisierte Lizenzverträge (sog. Volumenlizenzmodelle) vorgeben282. War man nicht gerade wie die Stadt München (zumindest vorübergehend) bereit283, auf einen der wenigen alternativen Anbieter umzusteigen und die damit verbundenen zusätzlichen Transaktionskosten zu tragen (insbes. Suchkosten, Sonderaufwand durch Prüfung individuell benötigter Programmierungen um behördliche Programme auch in alternativen Betriebssystemen laufen zu lassen, Schulung und Beratung von Mitarbeitern vor Einführung) so sieht man sich mit den Microsoft Lizenzmodellen konfrontiert. Während man als Weltkonzern vielleicht noch die Möglichkeit erhält, individuelle Anpassungen verhandeln zu können, ist es für andere entweder nicht möglich oder gar nicht sinnhaft, mit Microsoft Verhandlungen diesbezüglich anzustreben. Bereits die geringe Aussicht auf Erfolg, dass sich Microsoft überhaupt auf die Anpassung seiner Standardbedingungen einlässt, wird viele Firmen abschrecken, hierfür Rechts- und Beratungskosten zu veranlassen. Dies kann jedoch nicht als Ausdruck legitimer Ignoranz gesehen werden, sondern spiegelt schlicht eine realistische Einschätzung der eigenen Verhandlungsmacht und Erfolgswahrscheinlichkeit unter Berücksichtigung erwarteter Transaktionskosten wider.

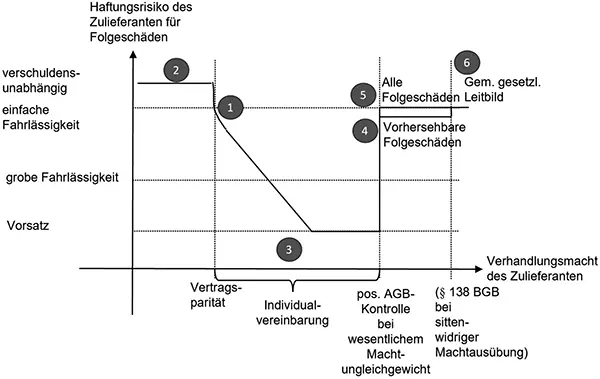

Unter Beachtung der Ansicht der Kritiker der AGB-Kontrolle könnte man eine typische Verhandlungssituation auf Basis der später im Detail dargestellten Haftungskriterien für den Bereich der Folgeschäden in einem deskriptiven Modell schematisch wie folgt darstellen:

Abbildung 1: Eigenes Vertragsparitätskonzept

Unterstellt man, dass Vertragsparität eine absolut gleichwertige Verhandlungsmacht zwischen Zulieferanten und Kunden beschreibt, so wird sich in dieser Situation weder der Zulieferant noch der Kunde mit seinen Forderungen nach vertraglichen Abweichungen vom gesetzlichen Leitbild der unbeschränkten, verschuldensabhängigen Haftung nach BGB durchsetzen können (1). Die Erzielung von darüber hinaus gehenden Garantieerklärungen, welche zu einer verschuldensunabhängigen Haftung des Zulieferanten auch für Folgeschäden führen würden, wären für den Kunden genauso wenig durchsetzbar wie Haftungsbeschränkungswünsche des Zulieferanten.

Unterliegt der Zulieferant der Verhandlungsmacht des Kunden, so wird er gezwungen sein, auf Forderungen des Kunden z.B. nach der Übernahme verschuldensunabhängiger Haftung einzugehen284, welche über den gesetzlichen Regelfall hinausgehen (2).

Besitzt der Zulieferant eine höhere Verhandlungsmacht, so lassen sich nicht nur Garantieerklärungen abwehren, sondern auch die unbeschränkte Haftung mit unterschiedlichem Umfang ausschließen: Beim Vorliegen einer Individualvereinbarung ließe sich die Haftung für Folgeschäden bei einfacher Fahrlässigkeit und gar die Haftung für grobe Fahrlässigkeit vollumfänglich ausschließen (3). Hat der Zulieferant jedoch eine dermaßen starke Verhandlungsmacht, dass er seine Bedingungen einseitig setzen kann und diese somit der AGB-Kontrolle unterfallen, so kann er bei einer AGB-konformen Ausgestaltung der Klausel das Folgeschädenrisiko auf vorhersehbare (Folge-) Schäden beschränken (4), was jedoch das Haftungsrisiko nur wenig verringert. Bei nicht AGB-konformer Ausgestaltung der Haftungsklausel besteht das Risiko des Rückfalls auf die unbeschränkte Haftung im Verschuldensfall, geltend für alle Schäden (5). Die Grenze der Sittenwidrigkeit hat wie dargestellt nur eine minimale rechtliche und praktische Relevanz in Extremfällen (6) und bringt bei bereits bestehender Unwirksamkeit einer Haftungsklausel im Rahmen der AGB-Kontrolle keinen zusätzlichen Schutz.

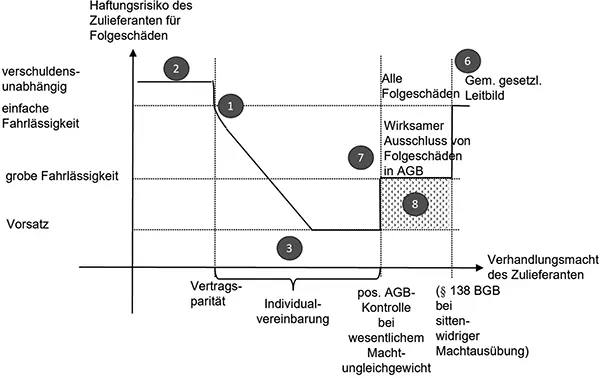

Kritisiert wird von den Kritikern der AGB-Kontrolle v.a., dass auf branchenübliche Gepflogenheiten – wie den Ausschluss von Folgeschäden oder die Begrenzung von Schadensersatzansprüchen im Maschinenbau285 – keine Rücksicht genommen wird. Dies könnte modellhaft so berücksichtigt werden, dass – zumindest im Falle einfacher Fahrlässigkeit – der Ausschluss von Folgeschäden in AGBs als wirksam angesehen wird (7).

Abbildung 2: Eigenes Vertragsparitätskonzept unter Berücksichtigung von Branchenstandards und Kritikern der bisherigen AGB-Kontrolle

Wenn entsprechend der Forderungen einzelner Kritiker darüber hinaus alle getroffenen Vereinbarungen als Individualvereinbarungen angesehen und der AGB-Kontrolle entzogen sein sollen, so ergäbe sich wegen Wegfalls der Unterscheidung zwischen einfacher und grober Fahrlässigkeit – bis zur wenig relevanten Grenze der Sittenwidrigkeit nach § 138 BGB – keine Kontrollmöglichkeit getroffener Vereinbarungen. Bis an die Grenze der Haftung für Vorsatz könnte jegliche Haftung des Zulieferanten ausgeschlossen werden (8). Das oben geschilderte Konzept (unter vereinfachter Verwendung des Beispiels Microsoft ) zeigt, dass die Befürworter der AGB-Kontrolle in unveränderter Form286, welche hauptsächlich aus atomistischen Marktstrukturen mit sehr wenigen starken Akteuren stammen287, hier zu Recht opponieren. Würde die AGB-Kontrolle im B2B-Bereich entfallen, so könnte der Zulieferant seine Verhandlungsmacht bis an die Grenze der Sittenwidrigkeit frei ausschöpfen. Für Kunden mit schwacher Verhandlungsmacht würde das Recht weiter zu Lasten des Kunden ausgenutzt und Risiken auf den Kunden einseitig abgewälzt. Eine so gestaltete Änderung der bisherigen AGB-Kontrolle im B2B-Bereich würde eine weitere Entfernung von einem pareto-optimalen (Haftungs-)Gleichgewicht bedeuten. Aus diesem Grunde kann eine Ausschlussmöglichkeit im Bereich der groben Fahrlässigkeit hier auch nicht vertreten werden; der in (8) schraffierte Bereich ist also gedanklich nicht zu berücksichtigen.

Eine modellhafte Lösung für diese dargestellten Ungleichgewichte kann sich erst nach intensiver nationaler und rechtsvergleichender Auseinandersetzung mit dem Status Quo und den dahinterstehenden Denkansätzen ergeben (vgl. § 8).

189STAUDINGER-305ff.-Wendland, Vorbem zu §§ 307–309 Rn. 2; ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 11. 190ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 11; eingehend zum Wandel Preis/Rolfs, DB 1994, S. 261ff. (261ff.); Frey, ZIP 1993, S. 572ff. (573). 191STAUDINGER-305ff.-Wendland, Vorbem zu §§ 307–309 Rn. 2a ff.; ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 11; Frey, ZIP 1993, S. 572ff. (573); Bruns, Haftungsbeschränkung und Mindesthaftung, S. 14. 192STAUDINGER-305ff.-Wendland, Vorbem zu §§ 307–309 Rn. 2a ff.; ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 11; Kötz, JuS 2003, S. 209ff. (210); Bruns, Haftungsbeschränkung und Mindesthaftung, S. 15. 193ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 11. 194Ausführlich ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 13ff.. BT-Drs. 7/3919, S. 1 Ziffer A, letzter Absatz: „Der vorliegende Gesetzentwurf dient dem Ziel, den Vertragsteil, insbes. den Letztverbraucher, der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterworfen wird, vor unangemessenen, einseitig vorformulierten Vertragsbedingungen zu schützen.“. 195M. w.V. Müller, IWRZ 2018, S. 153ff. (153). 196STAUDINGER-305ff.-Wendland, Vorbem zu §§ 307–309 Rn. 4; Berger, ZIP 2006, S. 2149ff. (2151); ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 24; Kaufhold, BB 2012, S. 1235ff. (1236). Zur Entstehungsgeschichte des § 24 im Detail: Rabe, NJW 1987, S. 1978ff. (1981). 197ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 24; Huth, Kontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen im unternehmerischen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung geltender Gewohnheiten und Gebräuche, S. 46. 198Ausführlich m.w.V.: Graf v. Westphalen, NZM 2016, S. 369ff. (371f.). 199Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 05.04.1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen. Ausführlich: ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 91ff.; STAUDINGER-305ff.-Wendland, Vorbem zu §§ 307–309 Rn. 7; Hommelhoff/Weidenmann, ZIP 1993, S. 562ff. (562ff.). 200Hommelhoff/Wiedenmann, ZIP 1993, S. 562ff. (564); Frey, ZIP 1993, S. 572ff. (572). 201Bunte, DB 1996, S. 1389ff. (1391). 202Zusammenfassend ULMER/BRANDNER/HENSEN, Einl. Rn. 27; STAUDINGER-305ff.-Wendland, Vorbem zu §§ 307–309 Rn. 8. 203ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, § 305 Rn. 2. 204ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 29f.. 205ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 29. 206Synopse bei ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 36. 207ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 35. 208Auch Graf v. Westphalen als wohl bekanntester Befürworter der AGB-Kontrolle stellt fest: „Es ist für den gegenwärtigen – weithin festgeschriebenen – Stand der Judikatur zur Inhaltskontrolle von AGB im unternehmerischen Verkehr nach § 307 BGB charakteristisch, dass die Rechtsregel des § 310 I 1, 2 BGB zwar verbal in den Entscheidungsgründen angeführt wird, ohne dass aber in der Sache – bezogen auf die im unternehmerischen Verkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche – eine Abschwächung der richterlichen Inhaltskontrolle im Rahmen von § 307 BGB mit Blick auf die Kataloge in §§ 308, 309 BGB vorgenommen wird.“ (Graf v. Westphalen, NJW 2017, S. 2237ff. (2240)). 209Berger, ZIP 2006, S. 2149ff. (2151/2152). 210VON WESTPHALEN-Graf von Westphalen, Freizeichnungs- und Haftungsbegrenzungsklauseln, Rn. 7. 211Bruns, JZ 2007, S. 385ff. (386/387); Miethaner, AGB-Kontrolle versus Individualvereinbarung, S. 21ff.. 212Bruns, JZ 2007, S. 385ff. (387). BVerfG, Beschl. v. 19.10.1993 – 1 BvR 567/8 (Tochter als vermögenslose Bürgin) sowie 1044/89 (Ehefrau als Bürgin für Konsumkredit); Leuschner, AcP Bd. 207 (2007), S. 491ff. (496, 514); Kötz, JuS 2003, S. 209ff. (209); weitergehend mit Schnittstellen zu anderen Freiheitsrechten wie Art. 12, 14, 6 (1), 9 (1) GG und einer letztendlichen Einstufung als unbenanntes Freiheitsrecht (Innominatgrundrecht): Miethaner, AGB-Kontrolle versus Individualvereinbarung, S. 7–13. 213Bruns, JZ 2007, S. 385ff. (387); Bruns, Haftungsbeschränkung und Mindesthaftung, S. 166. 214Bruns, Haftungsbeschränkung und Mindesthaftung, S. 168/169. Allgemein zu den Funktionen von Schadensersatz, insbes. zur Präventionswirkung: Koller, ZIP 1986, S. 1089ff. (1090f.). 215Bruns, Haftungsbeschränkung und Mindesthaftung, S. 233. 216Vgl. Rspr des BVerfG (BverfGE 89, 214ff. (231ff.) zur Abgabe von Bürgschaften naher Familienangehöriger, wenn diese krass überfordert werden, d.h. die Erträge aus laufendem Einkommen und Vermögen nicht einmal zur Deckung der Schuldzinsen ausreichen (BGH, NJW 1994, 1341). Vgl. auch Bruns, Haftungsbeschränkung und Mindesthaftung, S. 164/165. 217Bruns, Haftungsbeschränkung und Mindesthaftung, S. 169. 218Bruns, JZ 2007, S. 385ff. (387, 394). 219Bruns, Haftungsbeschränkung und Mindesthaftung, S. 166/167, 170. 220So Bruns, Haftungsbeschränkung und Mindesthaftung, S. 234, der den Schlüssel in einer angemessenen Berücksichtigung der „Geschäftsadäquanz“ sieht. 221Leuschner, AcP Bd. 207 (2007), S. 491ff. (514/515); Pfeiffer, NJW 2017, S. 913ff. (917). Zur Rechtsprechung des BVerfG, welche in Sonderkonstellationen eine wertende Betrachtung der AGB-Kontrolle vorgenommen hat, siehe später im Bereich der Rechtsprechungsanalyse. 222Ausführlich zur Lehre von der Richtigkeitsgewähr durch den Vertragsmechanismus nach Schmidt-Rimpler: Wendland, Vertragsfreiheit und Vertragsgerechtigkeit, S. 60–62, 208ff.. § 307 BGB als Fortsetzung der Kontrollinstrumente nach §§ 138, 242 BGB zwischen Vertragsfreiheit und Vertragsgerechtigkeit einstufend: STAUDINGER-305ff.-Wendland, Vorbem. zu § 307–309 Rn. 1. 223Preis/Rolfs, DB 1994, S. 261ff. (268). 224STAUDINGER-305ff.-Wendland, Vorbem zu §§ 307–309 Rn. 1. 225PALANDT-Heinrichs, § 138 Rn. 7; den Wertbegriff weiter fassend: NK-Looschelders, § 138 Rn. 34ff.; MüKo/BGB-Armbrüster, § 138 Rn. 11ff.. 226Preis/Rolfs, DB 1994, S. 261ff. (266). 227NK-Looschelders, § 138 Rn. 28. 228MüKo/BGB-Armbrüster, § 138 Rn. 5; NK-Looschelders, § 138 Rn. 28; Podehl, DB 2005, S. 2453ff. (2457). 229NK-Looschelders, § 138 Rn. 28. 230Ausführlich: STAUDINGER-305ff.-Mäsch, § 305 Rn. 85–88. 231ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 39 m.w.V.. 232ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 39ff.; zur Stellung des Verwenders als „Quasi-Gesetzgeber“, m.w.V. Koch, BB 2010, S. 1810ff. (1812). 233ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 46. 234Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung BT-Drs. 338/01, S. 367, sowie BT-Drs. 14/6857, S. 17, Rn. 51) zur Schuldrechtsreform (Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26.11.2001). Die Bundesregierung befürwortete ohne Angabe von Gründen die fast unveränderte Übernahme von § 24 AGBGB im Rahmen des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes in § 310 BGB-E. Auf die Stellungnahme des Bundesrats im 1. Gesetzgebungsdurchgang (S. 17 Rn. 51), in welcher sich der Bundesrat mangels eines „Schutzbedürfnisses“ für eine angemessene Betonung von Ausnahmen im B2B-Bereich und eine sprachliche Verankerung der geringeren Schutzbedürftigkeit im Gesetzeswortlaut ausspricht, antwortet die Bundesregierung (S. 54, zu Rn. 51) ablehnend, nachdem eine Bezugnahme auf eine verringerte „Schutzbedürftigkeit“ nur weitere Rechtsunsicherheit schaffe und die Anwendung „flexiblerer Prüfungskriterien“ durch den Wortlaut von § 310 BGB-E bereits ausreichend Rechnung getragen sei. Auf weitere dogmatische Erläuterungen wird jedoch verzichtet. Vgl. in Auszügen auch Kessel/Stomps, BB 2009, S. 2666ff. (2668). 235BT-Drs. 7/3919 (Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Gesetz)). 236BT-Drs. 7/3919, S. 43 (Zu § 12). 237BT-Drs. 7/3919, S. 43 (Zu § 12); so auch Rabe, NJW 1987, S. 1978ff. (1983) mit weiteren Nachweisen aus Sitzungsprotokollen des Rechtsausschusses zu dem Argument der „Flexibilität“; die fehlende Nutzung dieser flexiblen Instrumente kritisierend: Berger, NJW 2010, S. 465ff. (466). 238BT-Drs. 7/3919, S. 43 (Zu § 12). 239Statt vieler: Leuschner, AcP Bd. 207 (2007), S. 491ff. (493), der davon spricht, dass es sich „hierbei eher um eine Reihe von Einzelaspekten [handelt], deren genauer Zusammenhang im Dunkeln bleibt“. 240Leuschner, AcP Bd. 207 (2007), S. 491ff. (493/494). 241Leuschner, AcP Bd. 207 (2007), S. 491ff. (494). 242ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 5; Adam, BB 1989, S. 781ff. (782). 243Zur rechtsstaatlichen Bedeutung der Vertragsfreiheit: Bruns, JZ 2007, S. 385ff. (386/387). 244ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 5; Leuschner, AcP Bd. 207 (2007), S. 491ff. (495). 245Grünberger, JURA 2009, S. 249ff. (250). 246Miethaner, AGB-Kontrolle versus Individualvereinbarung, S. 22. 247ULMER/BRANDNER/HENSEN-Ulmer/Habersack, Einl. Rn. 5, 48; Leuschner, AcP Bd. 207 (2007), S. 491ff. (494). 248Leuschner, AcP Bd. 207 (2007), S. 491ff. (495). 249Die Einführung zur BT-Drucksache 7/3919, S. 1 spricht in ihrer Zielsetzung auch ausdrücklich von einer „schwer erträglichen Verdrängung, bisweilen sogar elementaren Mißachtung der Grundsätze der Vertragsfreiheit und Vertragsgerechtigkeit zu Lasten derjenigen, die solchen vorformulierten Bedingungswerken unterworfen werden“. Vgl. auch Roth, BB 1992, Beilage 4, S. 1ff. (2). 250Leuschner, AcP Bd. 207 (2007), S. 491ff. (495). 251Leuschner, AcP Bd. 207 (2007), S. 491ff. (496). 252Leuschner, AcP Bd. 207 (2007), S. 491ff. (496). 253Leuschner, AcP Bd. 207 (2007), S. 491ff. (504). 254Leuschner, AcP Bd. 207 (2007), S. 491ff. (504). 255Dies gilt im Anlagenbau umso mehr, je komplexer die Teilleistungen und zu regelnden Teilverantwortlichkeiten werden. Auf die besonderen tatsächlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen bei komplexen Anlagenbau-Projekten wird später eingegangen, wenn die Übertragbarkeit bereits jahrzehntealter höchstrichterlicher Rechtsprechung zu Haftungsbeschränkungsmöglichkeiten diskutiert wird. 256Kötz, JuS 2003, S. 209ff. (210). 257Adam, BB 1989, S. 781ff. (782); ausführlich: Leuschner, AcP Bd. 207 (2007), S. 491ff. (502). 258Koch, BB 2010, S. 1810ff. (1812); Kieninger, AnwBl 4/2012, S. 301ff. (301). Erst als Folge der missbräuchlichen Ausnutzung von Verhandlungsmacht verstanden, nicht als originäres Problem: Kaufhold, BB 2012, S. 1235ff. (1236). 259M. w.V. Kessel/Stomps, BB 2009, S. 2666ff. (2673); Kieninger, AnwBl 4/2012, S. 301ff. (301). 260Ott/Schäfer, JZ 1988, S. 213ff. (214); krit. Fezer, JZ 1988, S. 223ff. (223ff.). 261Adam, BB 1989, S. 781ff. (784); ebenso: Kötz, JuS 2003, S. 209ff. (211/212); Koch, BB 2010, S. 1810ff. (1812). In Bezug auf AGBs auch aus Sicht des Zitronenmodells von Akerlof herleitend: Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, S. 552–555. 262Adam, BB 1989, S. 781ff. (785); deshalb auch von einem Erfahrungsgut sprechend: Kieninger, AnwBl 4/2012, S. 301ff. (301/302). 263Adam, BB 1989, S. 781ff. (787). Eine Ausnahme für höherwertige Transaktionen fordernd: Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, S. 554/555. 264Adam, BB 1989, S. 781ff. (788). 265Leuschner, AcP Bd. 207 (2007), S. 491ff. (505); Grünberger, JURA 2009, S. 249ff. (250). 266Dieser Ansatz findet sich auch im Gesetzesentwurf zur Einführung des AGB-Gesetzes (BT-Drucksache 7/939, S. 9), wo nicht nur von einer „regelmäßig schwächeren Seite“ des Verwendungsgegners gesprochen wird, sondern implizit auch von einem im Rahmen des Vertragsfreiheitskonzeptes vorausgesetzten Kräftegleichgewichts: „Die im BGB vorausgesetzte Funktion der Vertragsfreiheit, durch freies Aushandeln der Vertragsbedingungen zwischen den Partnern mit annähernd gleichwertiger Ausgangsposition Vertragsgerechtigkeit zu schaffen, ist dort empfindlich gestört, wo die Vertragsfreiheit für das einseitige Diktat unbilliger oder gar missbräuchlicher AGB in Anspruch genommen wird“. Erst wenn die genannte „annähernd gleiche Ausgangsposition“ im Sinne einer gleichwertigen Verhandlungsmacht nicht realisiert, besteht nach der hier vertreten Ansicht das Risiko eingriffsbedürftiger AGBs. 267Zugegebenermaßen sei darauf hingewiesen, dass dieser Verhandlungsmacht-Ansatz für die Entstehungsgeschichte des AGBG keine Rolle gespielt haben soll und ausdrücklich abgelehnt wurde. Auch Leuschner, AcP Bd. 207 (2007), S. 491ff. (494/495) sieht darin „kein Problem vorformulierter Klauseln“. Statt vieler vgl. Hommelhoff/Wiedemann, ZIP 1993, S. 562ff. (565, 568). Allerdings spielt dieser Ansatz für die (rein verbraucherbezogene) EG-Richtlinie 93/13 sehr wohl eine Rolle, a.a.O., S. 565 sowie 568. Außerdem fußen auch vom BVerfG aufgestellte Grundsätze zum Eingriff in die Privatautonomie letztendlich auf Situationen „gestörter Vertragsparität“ (Leuschner AcP Bd. 207 (2007), S. 491ff. (511), wenngleich diese z.B. in den Bürgschaftsfällen zwischen nahen Verwandten auf einem Mix aus intellektueller und emotionaler und nicht wirtschaftlicher Unterlegenheit beruhten (BVerfG, Beschlüsse vom 19.10.1993, 1 BvR 567/89 und 1 BvR 1044/89). Auch Busche spricht im Rahmen der Rechtfertigungsgründe für eine AGB-Kontrolle von unausgewogenen Verhandlungsgleichgewichten, vgl. MüKo-Busche, Vor § 145 Rn. 26. Allerdings fasste auch das BVerfG in seinem Beschluss vom 25.10.2004 – 1 BvR 1437/02, Ziffer II.2.a.bb) die Problemlage kurz und prägnant zusammen: „Die Kontrolle der Allgemeinen Geschäftsbedingungen kompensiert den Mangel an Verhandlungsmacht.“. 268Ein auch in der Schweiz bekanntes Modell: Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht – Besonderer Teil, S. 11; aus Sicht der Vorzugswürdigkeit von Systemen beschränkter bzw. unbeschränkter Haftung vgl. auch Bruns, Haftungsbeschränkung und Mindesthaftung, S. 47ff., der letztlich die Aussagekraft solcher Modelle und der rechtsökonomischen Betrachtungsweise insgesamt stark in Frage stellt (ders., ebenda, S.. 58/59). Ott/Schäfer, JZ 1988, S. 213ff. (218); krit. Fezer, JZ 1988, S. 223ff. (223ff.). 269Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, S. 78/79; Ott/Schäfer, JZ 1988, S. 213ff. (214); krit. Fezer, JZ 1988, S. 223ff. (223ff.). 270Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, S. 431ff.. 271Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, S. 433. 272Hilfsweise bewertbar nach der Erwartungswertmethode, vgl. dazu auch Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, S. 159/160. Die dabei modellhaft ermittelte Herleitung der effizientesten Risikoverteilung scheitert jedoch nach eigenen Aussagen dann, wenn Marktmacht ins Spiel kommt, ders., Einführung S. XLII. 273BGH, NJW 1976, S. 2345ff. (2346). 274BGH, Urt. v. 20.03.2014 – VII ZR 248/13, Rn. 31. 275So hat bereits das LG Stuttgart (Urt. v. 09.12.2016 – 29 O 352/16, Rn. 36) zutreffend festgestellt: „Dass Verträge nicht auf Augenhöhe bzw. unter wirtschaftlich verschieden starken Partnern geschlossen werden, ist geradezu typisches Merkmal des Geschäftslebens.“. 276Kessel/Stomps, BB 2009, S. 2666ff. (2674). 277Kessel/Stomps, BB 2009, S. 2666ff. (2674). 278Kötz, JuS 2003, S. 209ff. (211). 279Auch Schäfer, BB 2012, S. 1231 (1232) spricht davon, dass „Unternehmen nicht gleich Unternehmen“ seien und es auch schutzbedürftige Unternehmen gäbe, welche vom Schutzgedanken im B2C einen Nutzen ziehen sollten. 280Mit weiteren Verweisen: Miethaner, AGB-Kontrolle versus Individualvereinbarung, S. 6ff.. 281Im Jahre 2013 war Microsoft auf rd. 90 % aller Desktop-Rechner weltweit als Betriebssystem im Einsatz, vgl. Paal, GRUR 2013, S. 873 (Fn. 3). 282Eine Übersicht zum sehr komplexen und in standardisierter Form vorgegebenen Volumenlizenzmodell (Volume Licence Modell) findet sich im Microsoft Volume Licensing Service Center, abgerufen am 06.10.2019 unter https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Help/Faq.aspx. 283Projekt „LiMux“ der Stadt München, abgerufen am 15.02.2014 unter http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Direktorium/LiMux.html. Mittlerweile hat die Stadt München jedoch wieder auf Microsoft umgeschwenkt, vgl. https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/muenchen-beendet-linux-experiment-a-1134670.html, abgerufen am 28.04.2019. 284Dies werden in der Praxis häufig Haltbarkeits- oder Beschaffenheitsgarantien sein. Vgl. Reusch/Günes, Qualität und Recht, S. 127f.. 285Vgl. Anmerkungen von Hobeck zu ICC (Teil-)Schiedsspruch Nr. 10279, SchiedsVZ 2005, S. 108ff. (112); aus Sicht der Unternehmenspraxis: Frankenberger, AnwBl 4/2012, S. 318f. (318); Kollmann, NJOZ 2011, S. 625ff. (625); Lotz, ZfBR 2003, S. 424ff. (429/430). 286Vgl. „Initiative pro AGB-Recht“, Gemeinsame Erklärung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zwischen Unternehmern vom April 2012 (laufend aktualisiert, zuletzt im Februar 2019), bestehend u.a. aus dem Zentralverbands des deutschen Handwerks e.V., Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., Markenverband e.V., Gesamtverband der deutschen Mode- und Textilindustrie e.V., Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung e.V., Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie e.V., Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V., Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V., Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V., abgerufen am 13.04.2020 unter http://www.pro-agb-recht.de. Die Initiative nimmt weiter laufend neue Mitglieder auf und passt seine Stellungnahme dementsprechend an. Auf die Nennung der unzähligen Kleinverbände, Vereinigungen, Kammern und sonstigen Interessensvertretungen wird aus Platzgründen verzichtet. Ebenfalls wiederholt befürwortend, u.a. in Graf v. Westphalen, AnwBl 12/2013, S. 850ff. (850ff.). 287So hatten die Mitglieder des Zentralverbands des deutschen Handwerks e.V. im Jahre 2017 zu 97,7 % weniger als 50 Mitarbeiter/Innen. Abgerufen am 06.10.2019 unter https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/themen/wirtschaft/statistik/beschaeftigte/Verteilung-BKL-2016.pdf.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Rechtliche Grenzen vertraglicher Haftungsausschlüsse und -begrenzungen in B2B-Exportverträgen»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Rechtliche Grenzen vertraglicher Haftungsausschlüsse und -begrenzungen in B2B-Exportverträgen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Rechtliche Grenzen vertraglicher Haftungsausschlüsse und -begrenzungen in B2B-Exportverträgen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.