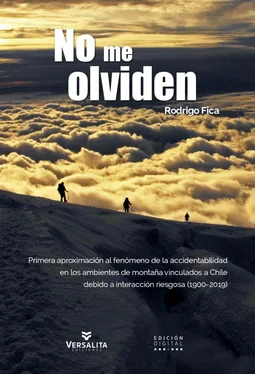

Antecedentes, en suma, por los cuales esta investigación decide incorporar, en principio, a todas las víctimas fatales que se hayan producido en los ambientes de montaña vinculados a Chile debido a los derrumbes.

Una determinación que algunos encontrarán cuestionable. Ya que, entre otras cosas, a veces obliga a agregar eventos que, de no estar presente una avalancha o alud, no serían vistos como de interacción riesgosa (porque la componente “acción” no calificaría para ello). Como cuando los afectados son familiares que esperan en una morada sin ejecutar actos físicos para desplazarse; ocasiones en las que el único elemento en común con el fenómeno de la accidentabilidad que se está abordando, es que ellos estarían encarando (a veces sin ni siquiera saberlo) el mismo nivel de exposición a un latente derrumbe que el que enfrentarían, por ejemplo, esquiadores o montañistas (como lo acontecido en 1984 en la Bocatoma Maipo, en donde una avalancha destruyó varias viviendas y causó la muerte de 7 personas; incluyendo 2 esposas y 3 menores de edad).

Considerar tales “discutibles” incidentes en la recopilación puede provocar que se ponga en duda la pertinencia del marco conceptual utilizado. Sin embargo, se insiste, esto es por la necesidad de representar apropiadamente las consecuencias ocasionadas por los derrumbes dadas la importancia que revisten. Con un modelamiento que, a pesar de las descritas desventajas, igual permite darles un tratamiento formal y equitativo a tales tragedias; además de reunir en un solo registro a todos los eventos causados por aludes o avalanchas en Chile.4

La sexta consecuencia se refiere a los accidentes de tránsito (volcamientos, choques, desbarrancamientos o afines). La mayoría de los cuales no se agregan a la investigación por los motivos ya indicados (fenómeno disímil, interacción no riesgosa e institucionalidad propia para encauzar accidentabilidad). Criterio que se aplica indistintamente aunque los fallecidos hayan sido notorias personalidades vinculadas a los deportes de aventura; como los decesos del reconocido escalador Carlos Fuentes (al caer su jeep al río Maipo en el 2001) o el del campeón sudamericano de snowboard Felipe Parker (quien impactó su auto contra un árbol en la comuna de La Reina en el 2007).

No obstante, hay dos “excepciones” a esta regla.

La primera tiene que ver con las motos de nieve. Porque ellas, a pesar de que son un medio de locomoción no biológico, no se movilizan por carreteras, no conforman un flujo vehicular y su fragilidad es lo suficientemente alta como para que su tipo de accidentabilidad sea más cercana a la que se experimenta al cabalgar un animal que al subirse a un automóvil (de ahí la razón para que aparezcan en la recopilación casos como el de Eduardo García en 1999 en la Península Antártica).

La segunda situación especial se da cuando una persona viaja en un vehículo motorizado por un camino vial en un ambiente de montaña y, debido a algún imprevisto, se ve de súbito sin la posibilidad de seguir usando la radical capacidad de desplazamiento de su máquina; lo que deja a sus actores a merced de los elementos en la forma de una interacción riesgosa y, luego, es materia de esta investigación. Incidentes como el del Gonzalo Espinoza en el área de Portillo en 1984 (quien, en sus esfuerzos por sacar su vehículo de la nieve, sufrió un ataque cardíaco), René Bishop en Los Libertadores en 1983 (quién continúo caminando tras quedar su vehículo bloqueado por mal tiempo en la Curva del Japonés), o el de Mario Maass en el paso de Pino Hachado en 1993 (quien, al abandonar su auto para buscar ayuda en el lado argentino, sufrió una caída que lo dejó mal herido y a merced de los elementos).

La séptima reflexión es acerca de los suicidios. Sobre los cuales perfectamente se podría argumentar que, aunque sucedan en ambientes de montaña con interacción riesgosa, no correspondería agregar al estudio porque no serían “accidentes” sino que hechos premeditados. Argumento que parece sensato pero al que se le contrapone aquel otro que remarca que, si una persona se interna en un área silvestre para quitarse la vida, su desaparición causará igual repercusión social e igual uso de recursos públicos/privados que los desencadenados por los de un accidente no deseado.

Además, otro factor rara vez comentado, que existen serias sospechas que los suicidios han estado encubiertamente presente en un número no marginal de conocidos accidentes de montaña que, hasta ahora, han sido explicados vía otras causales (como, por ejemplo, el frío o las caídas). Lo que significa que, si se decidiera no incluirlos en la recopilación, entonces habría que llevar a cabo un ejercicio de re-investigación para dilucidar cuáles de estos históricos eventos efectivamente no fueron suicidios y cuales sí; para luego proceder a descartar estos últimos (o de lo contrario el recuento quedaría inconsistente). Sin embargo, sería demasiado optimista pretender que tal ejercicio entregaría resultados verosímiles, ya que determinar si una víctima tenía intenciones (veladas o no) de quitarse la vida mientras efectuaba una actividad al aire libre, es un asunto que plantea ingentes dificultades legales, sociales, informativas y humanas. Por no mencionar el problema que el objetivo último de tales pesquisas sería la emisión de un juicio tajante al respecto (fue suicidio, no fue suicidio); lo que es muy aventurado de realizar porque tal afirmación tendería a basarse en información circunstancial (dada la habitual falta de pruebas, registros o testigos).

No; excesivamente complejo. Así es que, para resolver este dilema, la aproximación más lógica fue simplemente incorporar a todos los accidentes. Hayan sido suicidios o no.

La octava consecuencia es acerca de otra característica que se exige a los ambientes de montaña en su definición: que sean regiones no controladas del paisaje geográfico (ver I.B.2).

Esta es una restricción importante que se origina en las diferencias que la sociedad debe hacer entre los dos tipos de entornos que hoy en día coexisten en el planeta: los controlados versus los salvajes. Conceptos cuya completa explicación no corresponde realizar aquí (aunque una aproximación se encuentra en IV.A.1), pero que se está obligado a utilizar ahora para diferenciar los verdaderos ambientes de montaña de aquellos otros que, a pesar de que también tienen desniveles, árboles, ríos y/o cerros, han de entenderse más bien como parques de diversiones en terreno (o, si gustan, estadios no urbanos). Lugares en los que se desarrollan actividades tales como canopy, paintball, equitación, bungee, bicicleta u otros similares; los cuales, dado el contexto en el que se realizan, esbozan una gravedad menor a la que se produce en los espacios salvajes, porque, en caso de accidentes, el apoyo que (se supone) existe en tales circunstancias es uno que pretende que la respuesta para asistir a los heridos se mida en minutos (y no en días como en, por ejemplo, el montañismo).

Dicho más formalmente, los anteriores no serían actos de interacción riesgosa ya que el factor “exposición” tendería a ser cero. Lo que, en resumen, justifica que no estén añadidos a la recopilación decesos como los del joven Alex Zamorano en un bike park (en la comuna de Los Lagos en el 2012) o los de Alejandra Hernández y Jenny Figueroa practicando canopy (la primera en Las Vizcachas en el 2013, la segunda en la zona del volcán Osorno en el 2018).

La novena consideración es que no hay ninguna razón conceptual para negar la inclusión de incidentes ocasionados en ambientes de montaña por agresiones; ya sean provenientes de otros seres humanos o bien animales. Los primeros representando una amenaza poco frecuente pero real (generalmente atracos en zona cercanas a las ciudades), los segundos tan difíciles de documentar que, de hecho, este trabajo no dio con ninguno (el caso de Eduardo Alarcón, cuyo deceso se debió al ataque de un puma en 1998 en la Región de Magallanes, no corresponde ya que sucedió mientras aquel hacía pesca deportiva a orillas del lago Sarmiento).

Читать дальше